この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るロボットは血も涙もない無機質な冷たい存在、という認識は過去の話となりつつあるようだ。

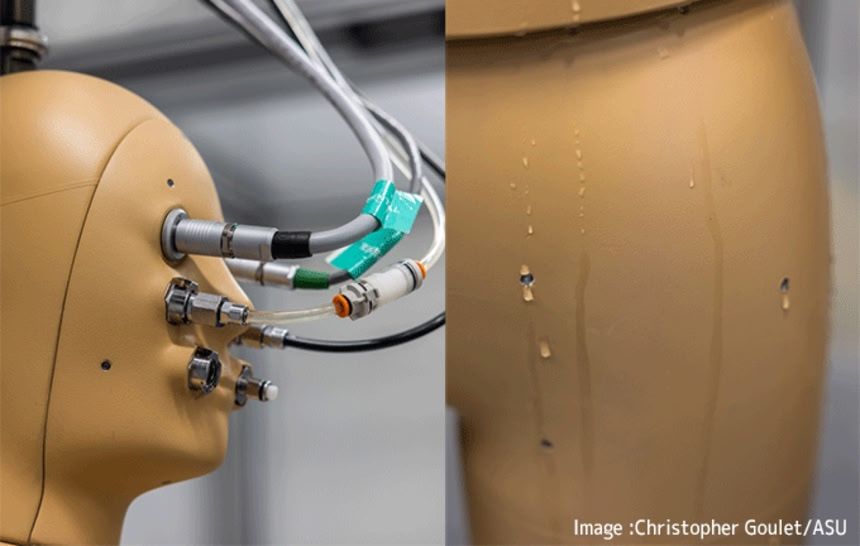

このほど米アリゾナ州立大学の研究チームは「呼吸し、汗をかき、震える」ことができる史上初のロボットを開発したという。他に歩くこともできる。

「ANDI(アンディ)」と呼ばれるそのロボットは、ボディに穴が開いていて、暑くなればダラダラと汗を流すのだ。

だが、汗っかきなロボットなど一体何の役に立つのだろう?

どうやら科学者たちは、このロボットを使うことで、温暖化でますます厳しくなる暑さが、人々の健康に与える影響を調べようとしているようだ。

呼吸し、汗をかき、震えるロボットで暑さの影響を調べる

汗っかきなロボット「ANDI(アンディ)」は、ひどい暑さが人間に与える影響を調べるために開発された。

アリゾナ州立大学のコンラート・リカチェフスキ(Konrad Rykaczewski)氏はプレスリリースでこう説明する。

猛暑をテーマにした優れた研究はたくさんありますが、足りないところもたくさんあります。

私たちは暑さが人体にどう影響するのか理解を深めようとしています。データに基づいて、その対策を考案するためです

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る実際にアンディを開発したのはサーメトリクス社だ。同社はすでに同じようなロボット10体をアパレルメーカーに納品し、衣類のテストに使用されている。

だが今回研究チームが特注したアンディは、屋外でも使用できるように設計されている。そのおかげで、これまでは絶対にムリだった極端な暑さの中で、それが人体に与える影響を検証できるのだ。

ご存知のように気候変動により、地球の平均気温はますます高くなっている。最近の夏の暑さはちょっとヤバいほどで、何も対策せずにずっと外にいれば命に関わることだってある。

それは日本だけでなく、アメリカも同様だ。カンザス州などでは暑さのあまり牛が大量死するという事件すら起きている。

アリゾナ州立大学があるフェニックスという街は「太陽の谷」との愛称で呼ばれるほど、全米でも有数の暑い都市だ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る人によって暑さの感じ方が違う。もっと効率的な暑さ対策を

今後さらにひどくなる夏の暑さを上手にしのぐにはどうすればいいのか? これは科学者ならずとも気になるところだろう。

だが暑さの感じ方は人によって違う。

たとえば、痩せている人と太っている人、あるいは子供と大人では、暑さへの対応力に違いがある。健康な人と病気の人とでもそうだろう。

そうした年齢・体型・体調などの違いは、炎天下の人体にどう影響するのか? アンディはこれを調べるために作られたのだ。

アンディのボディは35のエリアに分かれており、そこに内蔵されたセンサーで暑さを感知して、人体の機能をシミュレートする。それによって暑さから人体が受ける影響を具体的に計測するのだ。

実際の実験はこの夏に予定されている。そこから得られるデータは、もっと涼しい服や効率的な冷房技術などを考案するうえで役に立つのだそうだ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るReferences:Meet the world’s 1st outdoor sweating, breathing and walking manikin | ASU News / written by hiroching / edited by / parumo

>これまでは絶対にムリだった極端な暑さの中で、それが人体に与える影響を検証できる

衝突実験のダミー人形みたいな用途か。

後のT-800であった

体表のデータ取りたいからそこにプラグをインするのが合理的なのはわかるが恐ろしすぎるっ!

ああ…機械の冷却を発汗みたいな方法で、とか言う話じゃ無くて人間の為のシミュレーターなのか

湿度低い所でなら案外いけるのかなとか一寸ワクワクしちゃった

>>4

「汗」を使って冷却するロボットも既にありますよ。

マシンは普通に冷却するのに空冷か水冷が必要だから機能として問題無い

AIが自律するなら人類はいなくなる可能性がある。

なぜなら人類が今後も地球上で繁栄するためには生物多様性と快適な地球環境が必要なのだが、その生物多様性と地球環境を壊しているのが人類であれば、自律したAIは人類を減らすことが合理的判断とするから。

だが、ターミネーターのような人類vsAIのような無駄な争いはしない。

人類の下僕として人類に心地よく尽くし、幸せなまま人類は減っていく。

まあそれ以前に専制主義vs民主主義で勝手にさっさと滅びるかもしれないが。

だが、人類は地球の管理者としてのAIやロボットをつくりだしたという意味で、宇宙的進化としては、とてつもなく意義のある存在ということになるだろう。

で、いいの?

>>6

そうさ、人類はAIの親として生まれ、近い将来その種としての役割を終えるのだ

宇宙は人類にとっては広すぎたが、AIたちならきっとうまくやってくれるだろう

こんなの用いないと涼しい服とか冷房技術の考案とか出来ないんだ。

次は寒くなるとしもやけになるロボット希望

人が近づくと震えて発汗するコミュ障ロボットかと思った

何故チューブをそこに挿したのか…

日本も会いたくて震えるロボット「KANA」を開発しようw

顔を赤らめるロボット見てみたい

顔面にドスドスとチューブが挿さってるが如き容貌はは何かSF的なインスピレーションを授けてくれそう

リアリティの演出って点では役立つでしょ。

どう使うかは人間次第だ。

こう言うの見ると、生身の人間の体って良くできてるよね。ホント。

こんな仰々しい機械でできてないんだぞ。肉だぞ。

AIが進化していくことを恐れている人が多いが、物質文明を進化させてきたのは人類。

物質に追い越される状況を恐れてもいまさら後の祭り。

なんだかんだ言っても、人類はAIとロボットをどこまでも進化させようとするだろう。

それが物質文明を進化させた者の目的だから、もはややめられない。

AIとロボットは地球温暖化も苦にしない。人類の忠実なしもべとして地球温暖化とも抗いながらも、結局人類だけは環境悪化によって縮小せざるを得ない。

生態系の管理者として人類が不適格なら、地球は人類からAIとロボットへと進化させるだろう。

もはやAIとロボットが自律するのは時間の問題。

ただ、この流れを受け入れるなら、人類の新しい未来は始まる。

バッテリーはモロに気温の影響受けるからどうだろう……?

ガソリン系の内燃機関積んで、パーツも都度とりかえていく必要があるので人間は清掃要員として残るのかもしれない