image credit��Pixabay

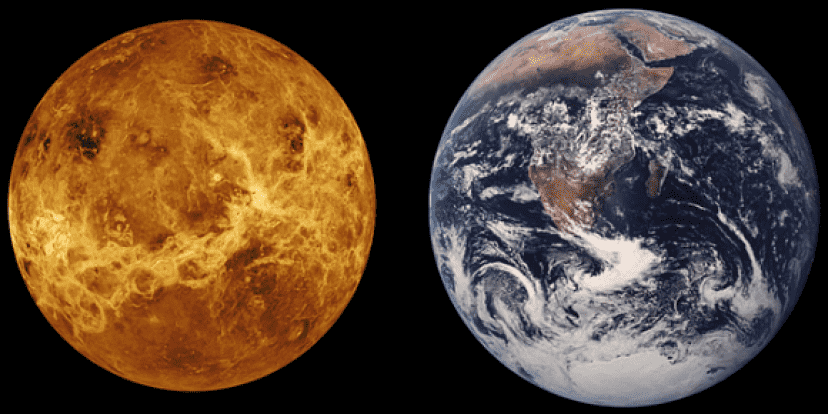

��20��30��ǯ���ζ����ϡ��⤷�������鲹�Ȥʵ����ǿ��¸�ߤ����������ä��Τ��⤷��ʤ�����40ǯ���˼»ܤ��줿NASA�ѥ����˥����������ʥ��ײ��ˤ�äơ����ĤƤ����˿夬˭�٤˴ޤޤ�������������ä���ǽ�����ۤΤᤫ���줿��

���������Ϥ��������Τζ����ε����ϡ��夬¸�ߤǤ���褦�ʰ��ꤷ����Τ��ä��Τ���������

��������������͡��֤dz��Ť��줿EPSC-DPS���祤��ȡ��ߡ��ƥ���2019�ǡ��������ɱ���ʳظ�����θ���Ԥ�ȯɽ��������ϡ��ϵ���лҡפȤ�ƤФ������ε�������ˤ�ɳ�Ƥ��롣

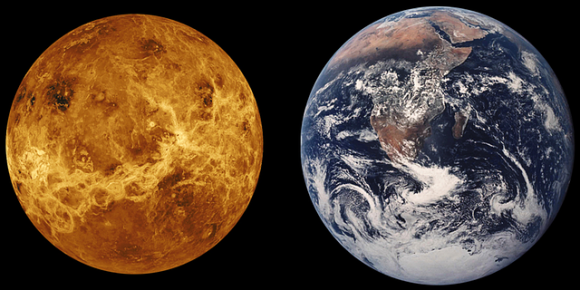

��������Ʊ���褦�ʵ�ƻ�ˤ������۷ϳ������εサ��ǽ���ˤĤ��ơ����פʼ������٤�����ƤȤʤäƤ���褦����

5�ĤΥ��ʥꥪ�����Τζ����ε����ߥ�졼�����

�����Τζ����ε����ϡ��夬¸�ߤǤ���褦�ʰ��ꤷ����Τ��ä��Τ����������Τ���뤿��ˡ��ޥ����롦��������Τ�Ͽ��ʤ���Ƥ����ϰϤޤ��ޤ����ꤷ��5�ĤΥ��ߥ�졼������ԤäƤߤ���

�������5�ĤΥ��ʥꥪ�ˤ�äƶ�����30��ǯ�֤ۤɡ�50��20�٤ΰ��ꤷ��������ݻ��Ǥ��Ƥ������Ȥ�Ƚ����

������ɤ�����������7����7��5000��ǯ�������̤������ú�Ǥ����Ф��줿�ꤷ�ʤ���С����ߤǤ⤽���������Ȥʵ������ݤ���Ƥ������⤷��ʤ��Τ���������

�����ߥ�졼�����Ǻ��Ѥ��줿5�ĤΥ��ʥꥪ�Τ���3�Ĥϡ����ߤζ������Ϸ�������ˡ�ʿ��310m�ο�������ʿ��10m�������������̤ο夬�ھ����Ĥ�������Ƥ���Ȥ������������ꤷ����

���ޤ���ӤΤ���ˡ��ϵ���Ϸ���310m�γ���¸�ߤ�������ȡ�158m�γ��ˤ�äƴ�����ʤ���Ƥ����������Ѥ��줿��

�����Τ����ǡ��������̤��ƽ뤯�ʤ����ۤ��������ͤ��Ѳ������絤����ʬ���θ������뤿��ˡ���������۴ĥ�ǥ��42��ǯ����7��1500��ǯ�������ߤγƻ����δĶ����ߥ�졼�Ȥ�����

image credit��Pixabay

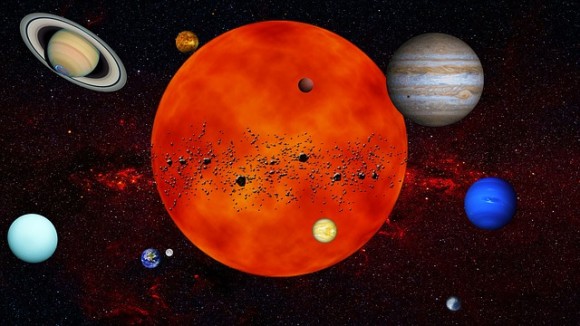

���۷Ϥ��ϵ夽�ä�����������⤦���¸�ߤ�����ǽ��

��¿���θ���Ԥ������ΰ��֤����ۤ������ϥӥ��֥륾��������̿�サ��ǽ�ΰ�ˤ���¦�ζ�����Ķ���Ƥ��ꡢ���Το���ݻ�����ˤ����ۤ˶᤹����ȹͤ��Ƥ��뤬������θ���ˤ���ɬ�����⤽���ǤϤʤ��褦��������������Τϡ�

���ߤζ������ϵ��2�ܤ���������ͤ���ӤƤ��롣����Ǥ�ɤΥ��ʥꥪ�Ǥ⡢���Το夬¸�ߤǤ���褦��ɽ�̲��٤�ݻ��Ǥ��뤳�Ȥ��狼�ä��ȸ�롣

��42��ǯ���ζ������������ƴ֤�ʤ��κ�����®����Ѵ��������Ȥ����絤�ϼ�������ú�Ǥˤ�äƹ��������褦�ˤʤä���

���⤷���θ��30��ǯ���ϵ�Τ褦�˿ʲ������ΤǤ���С������ú�Ǥϥ���������ˤ�äƵۼ��������ɽ���Ĥ������줿��������

��������7��1500��ǯ���ˤʤ뺢�ˤϡ��絤������ʬ�����ǤǤ����˾��̤������ú�Ǥȥ�ޤޤ��Ȥ��ä��ϵ�˻�����ΤˤʤäƤ�����ǽ�����⤤��

���ʤ�Ȥ����絤�ϸ���ˤ�����ޤǰ��ꤷ��¸�ߤ��뤳�Ȥ⤢�ꤨ���餷�����Ĥޤ����۷Ϥ��ϵ�Τ褦���������դ���¸�ߤ���̤��⤢�ä��Τ��⤷��ʤ��Τ���

image credit��Pixabay

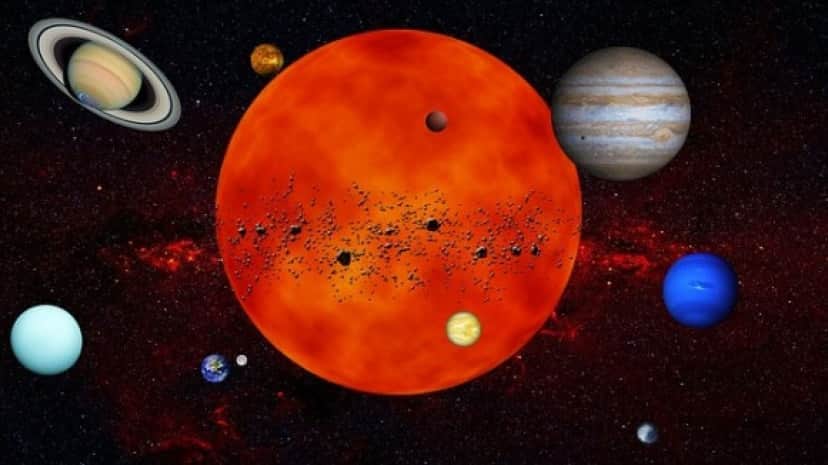

�л���ư�����̤Υޥ��ޤ��Ѥ�Ω����Ǯ�������ؤ����Ƥ�

���Ȥ��������¤ˤ����̤Υ�����ʮ�Ф��ƶ��������Ƥ��Ƥ��ޤä���������ʮ�Ф�����ͳ�������ޤ�Ƥ��뤬�������餯�ϲл���ư�ȴط�����ΤǤϤȿ�¬����Ƥ��롣���ҤȤĤβ�ǽ���Ȥ��Ƥ����̤Υޥ��ޤ��֤��֤��ȼѤ�Ω�������������絤�ؤ������ú�Ǥ����Ф��줿�Ȥ����������ͤ����롣

�����������������ޥ��ޤ���ɽ����ã�������˸ǤޤäƤ��ޤä������줬��Ȥʤꡢ���Ф��줿�����ϺƵۼ�����ʤ��ʤä���

���������Ƽ��Ĥ��줿�����ú�Ǥ��������̤�ȯ��������̤Ȥ��Ƹ��ߤζ�����ʿ�ѵ���462�٤Ȥ�����Ǯ�������ؤ����Ƥ�����

���ޤ�����������̿��������������ä��Τ��ɤ�����Ϥä�����Τ뤿��ˤޤ���������Ƥ��ʤ������դ��Ĥ��롣

���ҤȤĤϽ���ζ�������Ѥ��줿®���ȡ����⤽����ɽ�˿夬�ղ������Τ��ɤ����Ȥ������ȡ�

���⤦�ҤȤĤ϶������Τǵ�������ɽ���Ѳ��ϰ��٤�����ä��Τ�������Ȥ�Ĺ�����֤��Ʒ����֤��������Τ��Ȥ������Ȥ���

image credit��Pixabay

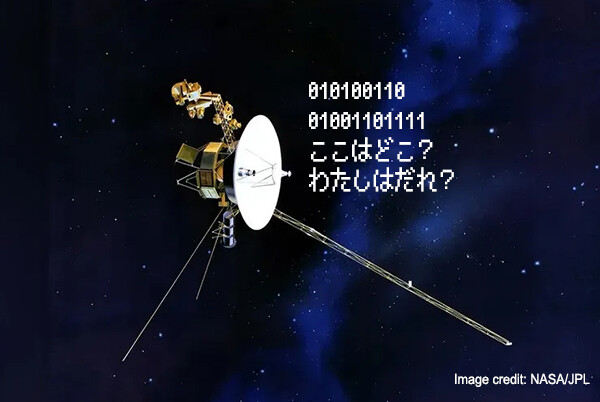

�֥������ʥ�������פ˰��֤������۷ϳ������ˤ�サ�Ǥ��롩

������ˤĤ��ƥ�������Τϡ�����ʥ������絤�����Ф��줿�����Ǥ� �Ȳ����� �������ƴ�˺Ƶۼ�����ʤ��ʤä����ϵ�Ǥ��絬�Ϥʥ������Фλ��㤬�Τ��Ƥ��롣�ȥ����Ȥ��Ƥ��롣

���Ȥ��С��������Ǥȴط�������Ȥ���Ƥ���5��ǯ���˵��������٥ꥢ���ȥ�åפη������������������ۤɤε��ϤǤϤʤ��ä��褦���������ϴ������Ѳ��������Ƥ��ޤä���

��������ˤȿʲ���ܤ�����������ˤϡ���äȥߥå�����ŤͤͤФʤ�ʤ���������

�䤿���Υ�ǥ�Ǥϡ������Ϥ��ĤƵサ��ǽ���ä��Τ˷�Ū���Ѳ����ơ����Τ褦�ʻѤ��Ѥ�äƤ��ޤä��Ȥ�����������Ū�Ǥ��뤳�Ȥ��Ƥ���

�����θ����̤ϡ֥������ʥ��������Venus Zone�ˡפȸƤФ����֤�¸�ߤ������۷ϳ������Ǥ��äƤ⡢���Το�Ȳ��Ȥʵ��������ԤǤ���Ȥ������Ȥˤ�Ĥʤ����������

���ϵ峰��̿��õ���ϰϤϡ�����ޤ��ޤ������äƤ����Τ��⤷��ʤ���

References:Phys.org�ʤ� / written by hiroching / edited by usagi

���碌���ɤߤ���

�������βʳؼԤ���������̿�������ǽ����

�������βʳؼԤ���������̿�������ǽ���� �ϵ夬�������������ä����Ȥ����������������Ǥ�Ω�Ƥ�����Ƹ����

�ϵ夬�������������ä����Ȥ����������������Ǥ�Ω�Ƥ�����Ƹ���� �ϵ�˰��ֶᤤ�����ϲ��������ǤϤʤ����������⤷��ʤ��Ȥ�������Ƹ���

�ϵ�˰��ֶᤤ�����ϲ��������ǤϤʤ����������⤷��ʤ��Ȥ�������Ƹ��� NASA����������˱����Իԡ����饦�ɥ��ƥ��η��ߤ����档���������ˡ����⸽��Ū��

NASA����������˱����Իԡ����饦�ɥ��ƥ��η��ߤ����档���������ˡ����⸽��Ū�� ��Ӥ��Τ��ϵ�����ǤϤʤ������۷�������ȯ������10�ε�����

��Ӥ��Τ��ϵ�����ǤϤʤ������۷�������ȯ������10�ε�����

6175

6175 309

309 10

10 37

37

������

1. ƿ̾������

�ۤ�Τ���äȤ����㤤�Ǥ⡢Ĺ��ǯ���Ф��������ä����ˤʤꤦ��Τ͡�

2. ƿ̾������

�ϵ���äƤޤ��ޤ�ʬ����ʤ����Ȥ��餱

���٤Ƥβл�����ʮ�Ф�³���Ƥ鷺������ǯ�Ǻ��ζ����ߤ����ˤʤäƤ��ޤ����Ȥ⤢������

3. ƿ̾������

�絤�����Ȱ�ä��������Ȥ��Ƥⵤ���ȵ������ȤƤ���ʪ��Ŭ���Ǥ�����֤���ʤ��ΤǤϡ�����

4. ƿ̾������

�������������ϲ������ϵ���ä������

5. ƿ̾������

̤����ϵ夫������

6. ƿ̾������

�����ϵ�ιⲹ�ⰵ�����������줿�褦�ʡ����ߥλ������ä�����äƤ�����̣����

7. ƿ̾������

�������ä�������פߤ����ʤΤ��������ä���

8. ƿ̾������

��ɧ���¤Υ����ʥ��ﵭ���ɤ��ä��ʤ���

�����˥����ƥ����ɥ٥�Ȥ������ĥ�äƤ��������ɹ������ä��Ȥ��ƥƥ�ե����ߥ���Ȥ�����

9. ƿ̾������

��ľ�ϵ�������Ǥ����ۤ˶ᤤ�äƤ�����̵�������äƵ��������㤦

�ϵ�βƤ��äƴ��˥إȥإȤʤΤ�

10. ƿ̾������

�Ҷ��κ��˸����ɥ�������Ȥǡ�Ʊ���ϵ巿�����Ǥ�����ϱ��������϶����Τ��פäƸ����ʳؼԤ�����פ��Ф����

11. ƿ̾������

�����������ߥ饹�ȥ���������뤫����

12. ƿ̾������

���ϥ����ɥ餬������ʸ�����Ǥܤ����ȳع��ǽ��ä�

13. ƿ̾������

��Ĥι����Ϥ���Ĥ����餫�˵サ��ǽ�����������ä��餪�⤷�����ä��Τˤʤ���

���������줾���������ν������Ȥߤʤ��ƿ����⤷��ʤ�����ʸ����ȯã���Ƥ���Ͻ�������ʸ��������«���Ʊ��賫ȯ��䤷�ʤ���⤷��ʤ���

�����ʼ�Ƴ���褤�ϵ����ä�����������Ĥο�����Ĥ�Ũ���ϵ�ο��ϲ���˵��Τ��Ȥ��ä��������̤��ƻ��äƤ������⸫�����ä��ʤ���

�ޤ����������ä����������ޤ�Ƥ���С����٤ϵサ��ǽ����������Ĥ���̵���ä�������ƴ�������������

14. ����Υե���Ǥ�

�����ͤϤդĤ�������ʹ���ޤ�������������

15. ������ߤ�

����õ�����ˤ���Ϸ��δ�¬�ˤ��ȡ������Ǥ�

���Ū�����ٵ��ϤǤβл���ư���������ͻҡ�

�礭�ʳ��ȥץ졼�ȥƥ��ȥ˥�����̵���ä����顢�Ȥ�����

�äʤ�����ɡ�

16. ƿ̾������

����ʰ�̣���ϵ�ϴ��פ����ʤΤˡ������˽���磻��ʹ֤Ȥ�����ġ�

17. ƿ̾������

�š��ҡ��Х��������繥�����ä���

18. ƿ̾������

������Ȥ��Ƥϡ���Ϥ��ϵ�������ۤ˶ᤫ�ä����顢�ϳ���ư�ʤɤε���Ѳ���ۼ������줺���Τ褦�ʾ��֤ˤʤä�����Ȼפ����դ˸������ϵ�ϲ��٤��礭����ư�����ä��ˤ�ؤ�餺���ǽ�Ū�ˤ϶�ü�ˤϿ��줺�˰��ꤷ�����֤��ݤƤƤ���Ȥ��������褤��Υ���Ȥ������Ȥǡ�

�Ǥ⤳�θ��椫��ͤ���ȡ�������������������ͤ����ä��Ƶサ��ǽ�ˤ���;�Ϥ������褦�˻פ����������ͤ����פ���Թ�Τ褤�������Ѳ���������

19. ƿ̾������

��������Ρ֥������� ! ��

20. ƿ̾������

�����ϼ��줬�ʤ�����夬���۸��ǻ��Ǥȿ��ǤˤФ餵��ƿ��Ǥ���������ӵ�äƤ��ޤ�����ʹ�������Ȥ����뤱��ɡ�

21. ƿ̾������

��1

������ŷʸ��Ū����Τ�

22. ƿ̾������

���Ǥ���������Ƥ���ʪ�⤤�ޤ������������ϵ��Ʊ�ͤ��ä����Ȥ�Ƚ�����Ƥ��Ƥޤ�

23. ƿ̾������

�������α���ͤ�������ä��������Ǥܤ����ϵ����Ƥ��äƤ��Ȥ�������

24. ƿ̾������

�����ȸ����Сض������١��ƥ�ե����ߥ��줿����ǯ��ζ����Ƿ��깭�������ࡣ�������������ޤ�ʤ��ä���

25. ƿ̾������

���ۤ��礭����ͤ�����ϵ�äƤ���ۤɵ�ΥŪ�ˡ����ۤ����Υ��Ƥʤ�������

26. ƿ̾������

���۷� ������ȯ�Ѱ���

A�֤��ηϤǤϡ�3�Ĥ���̿ȯ����ǽ���������Ѱդ��ޤ�������

B�֤���ֱ������Ƥ��ޤ����Ϥʤ��������ʡ���

A�֤ޤ�����������ʤ�Ǥ⤽��ʻ��ϡ�����

27. ƿ̾������

�ϵ�ǤϿ�����������ú�Ǥ��ܰʾ�β������̤��äƤ��롣

�Ƥ��Ȥϡ��ǥ���ȥ�åפ䥤���������ȡ����Ͼ�����ΤǤϤʤ���

���泤���٤��ⳤ��ȯ�����Ƥ��ο��������ȯ�����Ƥ����ϵ�϶���

�Τ褦�ˤʤäƤ����⡩��

28. ƿ̾������

��27

����ȥ�ﳤ��äƤΤ����뤬������

�ǥ���䥷�٥ꥢ�Υ����ѡ��ץ롼����ⳤ��ʮ�Ф������ﳲ�����ʤ��ä��餷����

29. ƿ̾������

�⤷�⡡�äƤΤϤ��ꤨ�ʤ��ä��Ȥ��Ƥ�

�����ȶ����ΰ��֤��դ��ä���

�ɤ��ʤäƤ���������ʡ�

�ȹͤ��Ƥ��ޤ�

30.

31. ƿ̾������

�Ȥ����Ƕ���õ�����Τ����Ĥ��äƤɤ��ʤä����

32. ƿ̾������

>>9

����ϳ��٤ˤ�륨�ͥ륮��̩�٤�����������Υ�θ�����⺹���礭��

33. ƿ̾������

>>3

����������ú���絤�κ��ζ����ε����ȵ������ä���