この画像を大きなサイズで見る

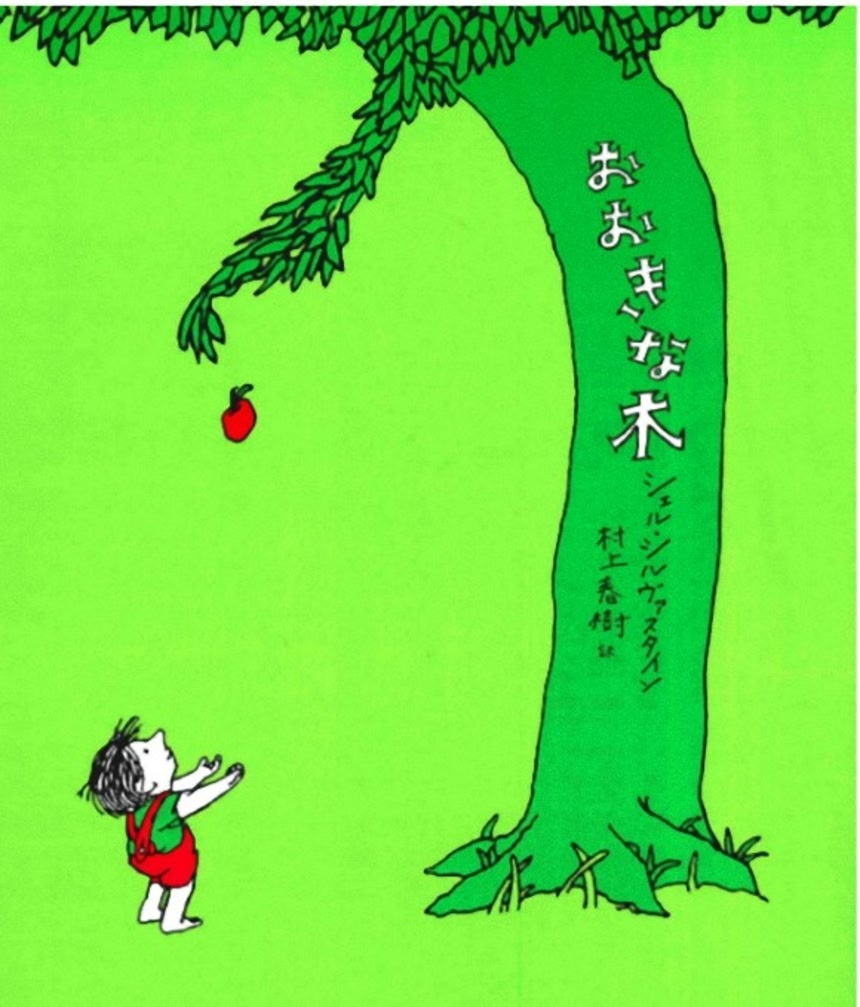

この画像を大きなサイズで見る少年と少年をずっと見守り、支え続けるリンゴの木の生涯をえがいた、児童向けの絵本「おおきな木」。

原題は「The Giving Tree」で原作はアメリカの作家、シェル・シルヴァスタインによるものだ。日本では村上春樹が翻訳して話題となった。

この絵本は、無償の愛の強さについて語る本だと記憶している人がいる一方で、読み聞かせをしているときに、子供たちを混乱させるかわいそうなお話だと思う人もいる。

どんな解釈をするにせよ、(時間はかかったが)作者のシェル・シルヴァスタインの名を世間に知らしめた、子供のための傑作であることは確かだ。

この本のあらすじに関しては記事の最後に付け加えてあるので、内容が気になる人は参考にしてほしい。

これからあげる6つの事実は、シェル・シルヴァスタインと「おおきな木」にまつわるものだ。

1. 「おおきな木」はいくつもの出版社に断わられた

シルヴァスタインが「おおきな木」を出してくれる出版社を探していたとき、彼の実績は「ライオンのラフカディオ(人間になりかけたライオン)」ただ一冊だけしかなかった。

当の「おおきな木」は、テーマが暗くて売れないと難色を示す出版社ばかりだった。サイモン&シュスターの編集者は、子ども向けにしては悲しすぎるし、大人向けにしては単純すぎると評し、別の編集者は、タイトルの木は精神を病んでいるとまで酷評した。

少年と木の生涯にわたる関係をつづる話に感動したという出版社もあったが、結局は絵本というジャンルとしてはリスキーすぎると判断した。

出版社を探して4年後、ハーパー・チルドレンの編集者ウルスラ・ノードストロームがその可能性に目を留め、この本はやっと日の目をみることになった。

2. 「おおきな木」は予想外の大ヒットになった

この本が出たのは1964年、初版はわずか5000~7500部だった。出版社は潜在性を過小評価していたが、まもなく爆発的に売れ出し、たちまちもっとも成功した絵本のひとつとなった。シルヴァスタインも出版界の時の人となった。

今日、初版から55年ほどたっているが、「おおきな木」は世界中で1000万部以上売れている。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る3. 少年と木の関係についてはさまざまな解釈があり、

必ずしも肯定的なものばかりではない。

一本の木とひとりの少年の関係が、少年の子ども時代から老年になるまでの生涯に渡って描かれている。それぞれの段階で、木は少年が必要とするものを与え続け、与えるものが何もなくなっても、最後は座るための切り株を提供する。

この話は、無条件の愛の寓話だと肯定的に解釈する人もいる。本が最初に店頭に並んだとき、キリスト教のテーマをなぞらえているとして、プロテスタントの聖職者たちの間で人気が出た。

しかし、この本は不満だらけの少年の要求を満たすために、木が自分の身を削って与えるばかりの一方的・虐待的な関係を描いていると批評する人もいる。

木と少年の関係を、母親と子供、ふたりの年取った友人、母なる自然と人間にたとえる解釈もある。

4. 著者は「おおきな木」があまり好きではなかった

この本は、シルヴァスタインの代表作だが、1975年のインタビューで、自著のお気に入り作品はなにか訊かれたとき、本人はこの本をリストから外した。

”僕が好きなのは「Uncle Shelby’s ABZ」や、「ゆかいないっぴきはん(おかしなおかしなきりんくん)」や「人間になりかけたライオン」──これが一番好きかな”と言っている。

だが、彼のキャリアを決定的なものにした「おおきな木」を誇りに思っていないというわけではなかったようだ。この本の人気ぶりについて、”いいことをしたと思いますよ。いいと思わなかったら、これを出さないでしょうからね”と言った。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る5.「おおきな木」は著者が元カノに捧げたもの

「おおきな木」には、”ニッキーへ”という短い献辞がある。ニッキーは、シルヴァスタインの昔の彼女のことだ。

6. シルヴァスタインはハッピーエンドを嫌った

シルヴァスタインは1978年のインタビューで、ハッピーエンドは嫌いだと言っている。また、ニューヨークタイムズの書評では、ハッピーな結末は読者に疎外感を与えると信じている語った。

そして、自分の姿勢についてさらに説明している。「子供が、どうして僕には、あなたがお話ししてくれるような幸せがやってこないの?と疑問をもち、つかみそこねた彼の喜びが終わり、それはもう二度とやってこないと悟るようになるからだよ」

「おおきな木」は、児童文学で最悪の結末話ではないにしても、おそらく、シルヴァスタインの作品の中で、もっともよく知られた悲しい結末で終わる話なのだ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るどうかな?おおきな木に興味が沸いたんじゃないかな。

大人になって読み返してみると子供の頃とは違った解釈が次々に出てくるかもしれない。

日本では:村上春樹翻訳版の他に、本田錦一郎が翻訳したものがあるので、読み比べてみると楽しい。

wikipedia によるこの本のあらすじ(ネタバレ注意)

リンゴの木と少年は友達であった。ともに遊び、心を通わせていた。しかし少年は大人になってゆきお金が必要になる。

木は「私の果実を売りなさい」と言う。少年は果実をすべて持っていった。しばらくして、大人になったその子は家が必要になる。木は「私の枝で家を建てなさい」と言う。その子は枝をすべて持っていった。

また時が経ち、男は「悲しいので遠くへ行きたい」と言う。木は「私の幹で舟を作りなさい」と言う。男は幹を持っていった。

時が経ち、男は年老いて帰ってきた。そして「疲れたので休む場所がほしい」と言う。木は「切り株の私に腰をかけなさい」と言う。男は腰をかけた。木は幸せであった。

written by konohazuku / edited by parumo

しってる?切り株に新しいドングリを植え込むと、よく張った根っこを使ってそのドングリは早く立派に成長できるんだよ?

>>2

なにそれすごい

私の手元には1979年7月20日第7刷、本田錦一郎氏翻訳のこの本が今目の前ににあります。

当時6歳、母からのプレゼントでした。

私にとっての「おおきな木」はこれであり今でもこれからも大切な宝物です。

村上氏の翻訳でこの作品が注目されて、本当に嬉しい!

必要とされることを必要とする…だから木は満足だったのかな。

必要とされることを必要とする…だから木は満足だったのかな。

この本の樹のような存在が幸せになることはないんだろうかと寂しさすら感じる本だったわ

やっぱりハッピーエンドが好き

木は幸せであった。とあるけど木を切り倒しちゃってひどいことするなと思った

木は、次の芽が出てるんだから大丈夫

って思った。

幸せと感じられるなら幸せ

初見の時に木がどうしてそこまで

この少年を好きになったのか知りたいと思ったのを覚えてる

個人的には木の行いは自己犠牲であるとともに自己満足だったんだと思う。全ては困っている少年の為というより、困っている少年を放っておけない木自身のための行動に思えた。だから木にとってはこれが幸せだし、少年側も気に病む必要はない。

木は間違いなく尊い存在だけど、同じような極限の自己犠牲を普通の人間に求めるのはあまりにも酷。教訓めいた寓話というよりあくまでひとつの物語として頭の隅に置いておき、誰かを助ける際に少し背中を押す材料になれば良いんじゃないかなと

本田錦一郎さんのあとがきの中には

「与える」行為に、犠牲の行為を見てはならないという一点であろう。

と書いています。

解釈はそれぞれ人間の数だけあると思いますが、自分の愛について考えさせられる良本😊

〔彼〕の良さがわからないなー。

いっつも性的な劣等感を抱えた主人公が誰かを傷つける、この繰り返し。

P・K・ディック、ロバート・フルガムが好き。

物語のなかで最も重要な部分、”And the tree was happy but not really”は、本田訳ではあえて「きは それで うれしかった・・・だけど それは ほんとかな」という疑問文にして、断定せずに読者に考えさせる。一方、村上訳の「それで木はしあわせに・・・なんてなれませんよね」では「なんて」ですでに訳者の価値観が挿入され、最後が「ね」で終わることで、読者が同意することを強要するような響きになっている。口語で言うなら「そんなんで木がしあわせになるとか、あるわけないよねー、だよねー!」という印象だ。村上春樹氏には申し訳ないが、自分は本田錦一郎先生の訳のほうが好きだ。

ちなみに、家には本田訳日本語版、英語版、フランス語版がある。日本語版は本田先生の直筆のサイン入り。先生の講義が面白すぎて、もっとお話が聞きたくてよく授業の後に先生の部屋に押しかけて行ったものだなあ。先生のおかげで、あのおおきな木の気持ちを今でも考え続けている自分がいる。

※13

”And the tree was happy but not really”を、いわば「素」で訳せば、「そして木は幸せでしたが、それは本当のことではありませんでした」的になってしまう、ということを大前提にして考えないといけないのではないですか。

それを考えれば、本田訳も村上訳も、程度の差はあれ「微温的」だとすらいえるでしょう。文法的にいえば、原文は、別に読者に考えさせる疑問形なわけでも、同意を強要するような付加疑問でもない。断定というか、単に叙述形なんです。

つまり、「tree was happy」と「tree was not really happy」の両方に対して断定している。これは前者は木の主観で後者は語り手の視点だ、と解釈するのが流れとして自然で、本田訳も村上訳も実はそこは同じ。素直といえば素直です。しかし

いやまあなんにせよ、こういうものをどう日本語に訳すかというのは、この作品を(個人レベルで)どう読んだか受け取ったかということとあまりに直結してしまっていて、ある意味、翻訳に対する批評の限界を超えているような気もします。

※22

>つまり、「tree was happy」と「tree was not really happy」の両方に対して断定している。これは前者は木の主観で後者は語り手の視点だ

私はそのように思わない。「Tree was happy but not really」は英語の語感的には「木はそれなりにうれしかったけど、ほんとうのところそんなにうれしいわけでもなかった」という感じで、二つの主観があるわけではないと思う。この世には100%のしあわせも100%のふしあわせもない。白と黒ではない、もっと複雑なもの。作者シルヴァスタインが言いたいのはそういうことではないのか?にもかかわらず、「しあわせに・・・なんてなれませんよね」という村上訳はシルヴァスタインよりも村上氏自身のジャッジメントが入りすぎている感じがする。「なんて」という言葉の持つネガティブなニュアンスのせいで、ちょっとうれしくてちょっとうれしくない複雑な心境のはずの木の気持ちが、いつのまにか決定的に不幸なものにされてしまい、さらに最後の「よね」のせいで、無理やり同意させられる感じがするのがどうにも好きになれない。それにくらべ、本田訳は木は本当にうれしかったのだろうか?と問いかけることで、簡単には割り切れない心の複雑さを深く考えさせる。この点においてシルヴァスタインの意図に対してより忠実なのではないかと思う。そういう意味で本田訳が好きだと言った。以上、あくまでも私の主観による嗜好の話をしたまでであり、翻訳に対する批評をしたつもりはない。本田先生にお世話になったのは30年近く前であり、それ以来私は英語圏に住んでいるが、何十年たっても「おおきな木」のことを忘れられないのは「だけど それは ほんとかな」一文のおかげだ。これが「しあわせに・・・なんてなれませんよね」だったら、ここまで心に残ることはなかったと思う。

村上春樹が好きそうな話だね

深そうで何にもない

イスラエルのコメントもこんなんだったよね

人間になりかけたライオン

この本大好き!ブラックで痛快なの!

こちらの本は存じませんでしたが、「僕を探しに」も考えさせられるお話です

原作者が朗読して演奏もしてるっていう動画youtubeで見たけどせつねえなこれ

動画だと最後は and the tree was happy で終わってる

母親と子供の関係と読み解く人もいるけど

だとしたら随分昭和な母親だなと感じる

いろんな意味で

リンゴの種を植えてれば悲しい話にはならなかったと思う

シルヴァスタインは、それなりにいい「昇華」ができたという意味で、この作品を別に恥じてはいない、しかし、それが実はかなり個人的な色彩が強いものでもあるせいで、積極的に代表作として位置付けたくはないということかも知れない。

だって、献辞先が「昔の彼女」なんだろう。

そのことは、実はこの記事で初めて知ったんだけれども、そういうことを知ってしまうと、確かにとことん遠いところまでもっていってはいるにしても、木がシルヴァスタイン自身の、そして少年がその彼女の、それぞれ投影(現実の投影とは限らない、理想の投影でもあり得る)じゃないか、と考えてしまうのはある程度仕方のないことだと思う。

また、なにより、自身によるそういう微妙な評価の仕方が、それを裏付けているようにも思えてしまう。個人的なレベルで、なんらかのケジメをつけるために書いた作品でもあるんじゃないかと。

少年に実を運ばせたことで種子の伝播は達成されていて、

無償の愛ではなく共生関係と言える

村上春樹は作家さんとしてはすごいかもしれないけど

子供に読ませる絵本の翻訳には向いてないと思う

>>25

絵本というカテゴリーで考えると対象になる年齢層には村上春樹は合わないかもしれないですね

ネームバリューが変えてしまうことも大きいかもしれないけど

洋書は原文で読めないとどんな和訳でもニュアンスは多少は変わると思う

読めないけど…

木はただ少年がそばにいるだけで幸せだったんじゃないかな。

最初は楽しさを求め、まもなく豊かさを求め、さらに潤いを求めて外の世界へと浮気し、やがてそれに疲れて、最後は本当の居場所で安らぎのみ求める。

それは人の欲求の変遷であるとともに、男女関係に似ている気がしなくもない。

※26

こんな不公平な男女関係なら廃れるべきだと思う

どちらも相手に縛られてるだけで本当には幸せではない

エルサレムのスピーチ

「高くて硬い壁と、壁にぶつかって割れてしまう卵があるときには、私は常に卵の側に立つ」

何年か前に書店で読んだんだが、結局買わなかった(作者ごめん)

誰かがコメしてくれて気づいたけど訳が嫌味っぽかったのかも、情報ありがとう。

主人公はもしかしたら「木を植えた男」や「虔十公園林」のようになれたかもしれないのになぁ、行動原理は違うんだけど・・・。恩返しや贖罪の森が出来てたかもな

って今も勝手に妄想してる。

これも嫌味か

この作者の本を子供に与えたいとは思わないな。信念に共感できない。

”自分の姿勢についてさらに説明している。「子供が、どうして僕には、あなたがお話ししてくれるような幸せがやってこないの?と疑問をもち、つかみそこねた彼の喜びが終わり、それはもう二度とやってこないと悟るようになるからだよ」”

と言う部分。恐らく彼がとても不幸な人なんだろうが、その「不幸」を人に伝播する必要はないと思える。

「絵本を読んでもらえる幸せな子供」には一緒に共有できるハッピーエンドがあれば良い。

苦境だの試練だの不幸だのなんて、勝手にむこうからやってくるものだ。

その時になって立ち向かえばいい。それまでは幸せで良いし、その幸せが不幸と闘う拠り所になるんじゃないだろうか。絵本を読む世代の子供に「不幸」の心構えをしろというんだろうか

「またあいつ来たな…なんかぶつくさ言って切り刻んでくる」

「おい、そこ切んな!痛っ…サイコパスかよ」

>>32

節子それサイコパスちゃう

王子様の像の話を思い出したな

自分を飾る宝石だの金箔だのを施していって最後にはみすぼらしい像になって市民に馬鹿にされて終わるやつ

※33

ツバメがオスで同性愛の話と知った時の驚きったらなかった。流石、オスカー・ワイルド。

>>35

ちょっと待て。

うろ覚えで申し訳ないが、神様から「町で一番輝くもの」って高評価されたのは

彼らの自己犠牲の精神だと思ったんだが。

もしかして、南へ帰る機会も逃して愛する王子の自己犠牲に付き合った燕だけが

高評価なのか?

55年も前の作品だからね、今視点で評価するのはフェアじゃないよな。

仕方ないけど、まあリアリティのないキレイごとですわね。

「こんなに尽くしたけど捨てられた

でも、あなたが満足なら私は幸せ、なわけねーよ!フザケんなカス!!」

というお話でしょ

良い文学とは、読んだ人に色々な事を考えさせるものだと思うのだけど、これは人間と自然との関係にみえる。

人間は一方的に自然を利用して搾取して破壊している、最近は持続可能性とか言っているけれども、これも人間側の都合だものね。

そんな人間を黙って包み込んでいる自然は偉大だなという事なのかな。生命の進化を支えているのは自分だという使命感と自負と巨大な愛があるのかな。

>>39

それだなー

>>28で出てるけどほんとそのスピーチを思い出した

より多くの視点からものを考えることは子供にも良い影響を与えるかもね

俺も本田錦一郎の訳が好きだ、子供の頃に読んだのがそれだったというのもあるが

今読み比べても本田氏のものの方がいい

原文も読んだし、若干ニュアンスが違うかもしれないと思う部分もあるが本田氏の訳は素晴らしい、原文に忠実にするとしても「しかしそれは真実ではありません」くらいにすべきところで「なんてなれませんよね」はニュアンスが大きく違ってくると思われる

私が持っているのも ほんだきんいちろう訳 ですね。

無償の愛の話であることに疑問を持たず、学生の頃出会ってからたくさんの人にプレゼントしました。連想していたのは母と子。

木が寂しさを感じつつも一緒にいられることに幸せを感じていたと思うのは、あまりに単純できれいごとすぎるのかな。

…うーん。

個人的には植物は植物の意識があり、ある種の感情も感じてると思う。テレパシーで繋がることが出来たら一番良いんだけど、それはわからない。あくまで「この木」の完全な主観で物語が展開し、最後「木は幸せでした」と言い切るならわかるけど、木の気持ちはわからない立場とするなら…豚がナイフとフォーク持ってニッコリ微笑んでる肉屋の看板になってしまう。

わざと情報量を減らしていけば

ぼやけて色んなとらえ方が出来るようになるけど

それは深い訳ではない。浅い。

もし作者が過剰なくらいの説明を与えたとして

持ち上げている君らはそれでもまだこの作品に感動するのかね

絵本にありがちな、この手の話を自分は嫌いです

それはどの線でいっても浅いから。

浅い話が10重なっている分、不思議な感覚は残るだろうけど感動はしない。

パズルや錯覚の仲間じゃないか?

元は作者が元カノへ宛てた「僕は君の犠牲者だ」のメッセージでしかなかった。それはそれは卑屈な、被害者意識に満ちた、女々しい恨み言にすぎない。

それが、古めかしい母性神話やキリスト教的な自然観になぞらえられて、作者の意に反して盛り上がってしまったという経緯だった。

※47

まあ、俺が※21で書いたのもそういうことで、だから自分ではそれほど高く評価できなかったんだと思う。

だが「作者の意に反して」ということでもないだろう。

「昇華させる」っていうのは、もちろん自分のためでもあるが、それ自体が普遍的な作業でもあるわけだし、「ただの犠牲者には終わらない」ことを目指したからこその作品だ。

例の部分はまあどのように解釈したとしても

ラストシーンがあまりに素晴らしいのでどの訳でも名作ではあるな

おお、「ぼくをさがしに」「ビッグ・オーとの出会い」と同じ作者じゃないか

他にも色々本があったのね

本田氏の訳書の方が好みだ…優しさが感じられる

村上氏らしさが好きな人には響く本なんだろうな

英語の教科書に載ってたな…。

子の立場で買って読み、親に対する申し訳なさに泣いた

親になって再読し、木の心情を理解したが、

上の子が「親の配慮を愛としてを喜んで受け止めるのが、親への恩返し」みたいなことを

下の子に言っているのを見かけて、これまで上の子に接待されていたことを理解した

親なら男の子を幸せになれる人間に育てるには

木のように振る舞ってはいけないと思った