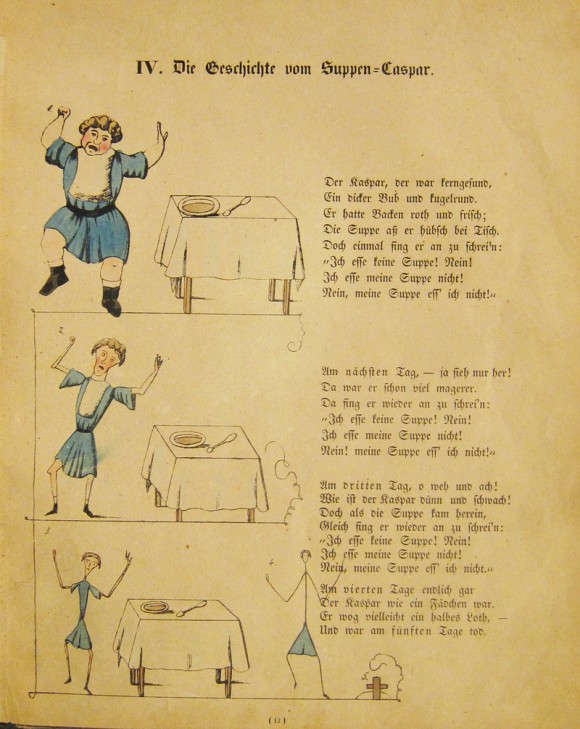

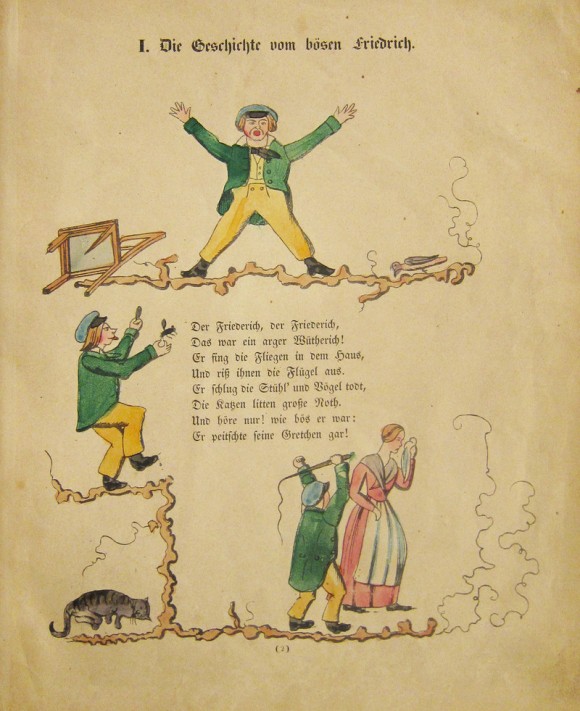

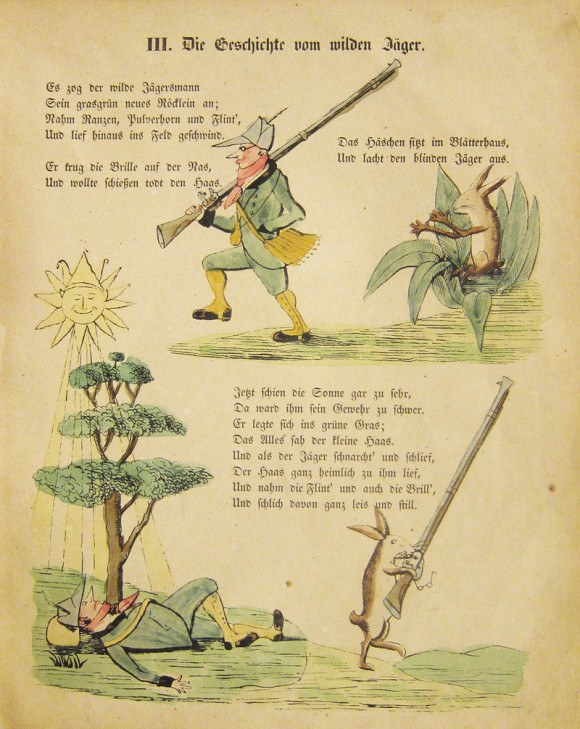

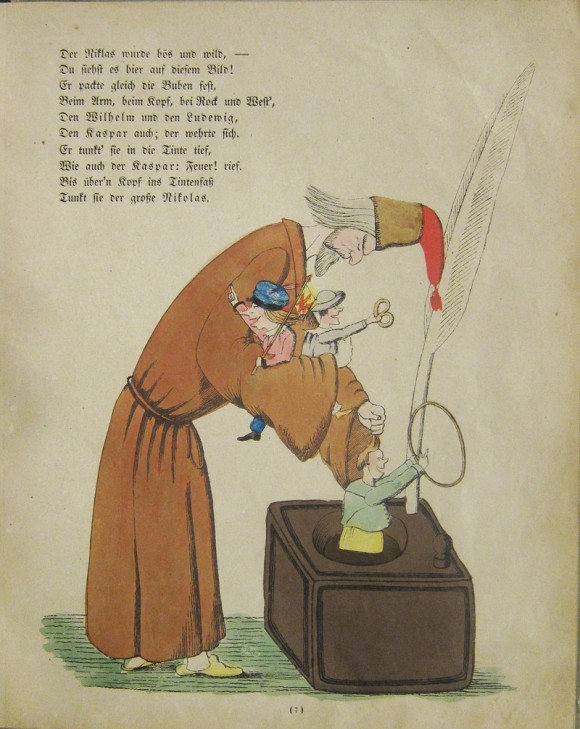

���ɥ��ĤǤⶲ�ݤˤ�äƻҤɤ⤿����������Ȥ����भ�����ä��褦����19������ȯ�Ԥ��줿�ϥ����ҡ��ۥեޥ�λҶ������γ����⤸��⤸��ڡ�������1845ǯ�ˤˤϡ�������ȤǤ��ʤ��ˤλҤ����η�̡�����ſ����ޤ���Ȥ������äʤΤ��������ޤ�ˤ���ह���ƥȥ饦������ʤΤ���

�����ν��Ǥ��˥塼�衼��������ۤ˽�¢����Ƥ��ꡢ�ۥեޥ餬�̿��������ꥸ�ʥ��������������Ƥ�����

������ȤǤ��ʤ����Ȥǡ��ߤ�ʤ���Ķ������Ƥ���

�����⤸��⤸��ڡ������٤ϡ���դǤ⤢�ä���ԤΥۥեޥ��֤ä��Τ��Ե�̣�ʶ��ä���������ϡ������פ���ޤ��˻��Ǥ��ޤ���ǯ�����˳����դ�����ˤ˿��夨���뾯ǯ���ؤ���֤����������˻ؤ��ڤ���Ȥ���Ƥ��ޤä���ǯ�ʤɤǤ��롣

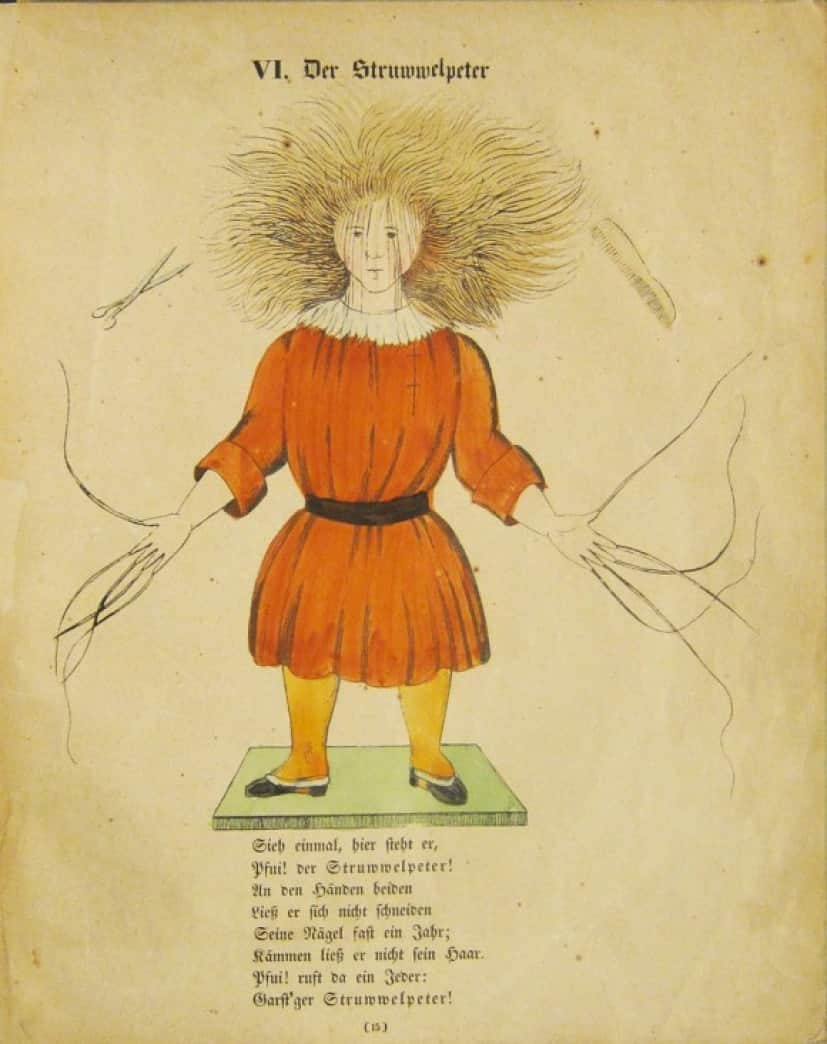

���⤸��⤸��ڡ������κ�ϡ����Ф��ޤ��ڤ餺����Ϥ�����餺��ȱ�������ʤ��ä����Ȥ���ȳ�Ȥ���ï��������줿��

�����ʽ���

�������ܤΥ��ꥸ�ʥ����̾�ϡ�Lustige Geschichten und drollige Bilder mit 15 schon kolorirten Tafeln fur Kindervon 3–6 Jahren��3�Ф���6�л��Τ���Ρ�15�������˺̿����줿��Τ�����������ʪ��ˡ٤Ǥ��ä��������ε��Ťʽ��Ǥϥ˥塼�衼��������ۤ˽�¢����Ƥ��롣�����ǾҲ𤷤Ƥ������ϡ������˷Ǻܤ���Ƥ���ۥեޥ餬�̿��������ꥸ�ʥ�Ǥ��롣

����ۤ�������������1933ǯ��������¸������ǤȤ����Τ��Ƥ����ΤϤ鷺��4�������ʤ��ä���

��6�Ĥ�ʪ��ǹ�������볨�ܤ�15�ڡ����ǡ���������¦�ˤ�����������Ƥ��ʤ�����������ΤǤ��롣

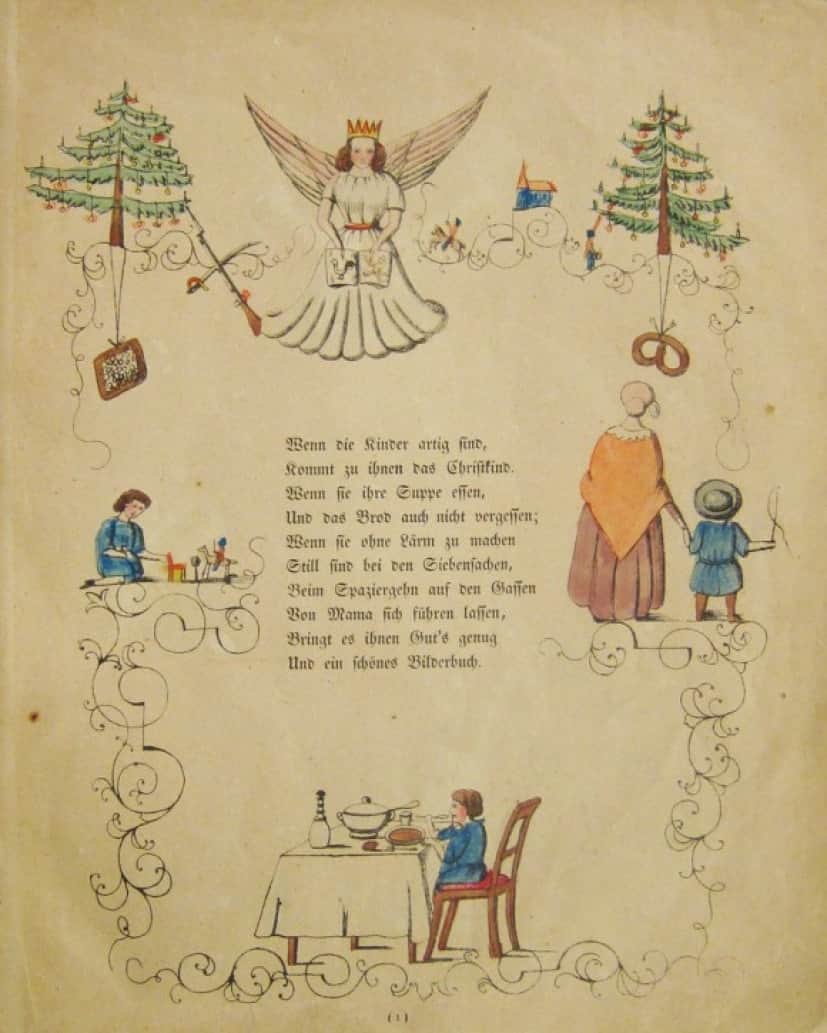

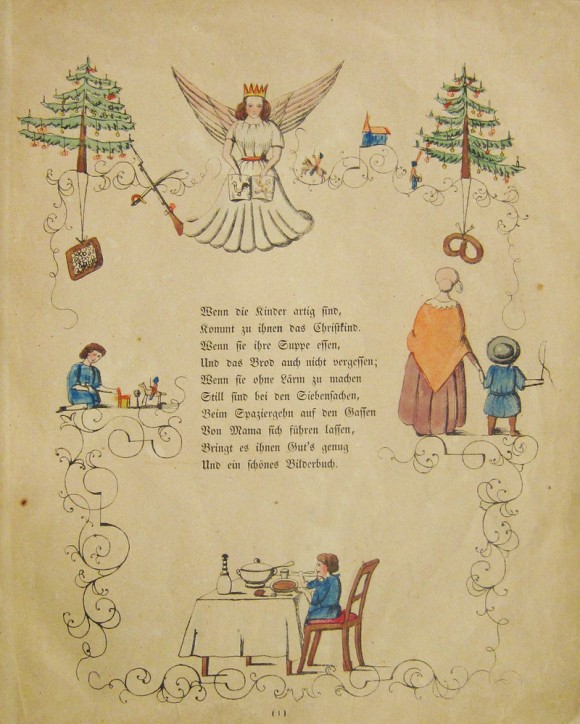

�ۥեޥ��3�Ф�©�ҤؤΥ��ꥹ�ޥ��ץ쥼��Ȥ��ä�

���ۥեޥ�θ��ˤ��ȡ��ܤ�3�Ф�©�ҤؤΥ��ꥹ�ޥ��ץ쥼��ȤȤ��ƤޤȤ��Τ餷�����ؼԤΥ����륿�������������ˤ�äơ��ۥեޥҶ��δ��Ը�����Ĺǯ�ˤ錄��ʪ�����֤ä����Ȥ��ڵ��ȯ������Ƥ��롣�����������Υɥ��Ľ��Ƕȳ��˴�Τ������ҥ���֤�ͧ�ͤδ���ǡ����Ǥα��ӤȤʤä��������ǤϾ��ʤ��Ȥ�1,500���������餯�����3,000��������줿���ۥեޥ�ͧ�ͤذ��Ƥ����ˤϡ���������2ǯ�Ǵ��䤷�����Ǥ���ޤä����Ȥ�������Ƥ��롣

��2�Ǥ���Ͻ����˲������ä���졢�����ѹ����줿�ꡢ�⤸��⤸��ڡ�������ɽ��ˤʤä��ꡢ�����Ĥ�ʪ�줬�ɲä��줿�ꤷ������

�ؤ���֤꤬�����ʤ���ǯ����ϩ

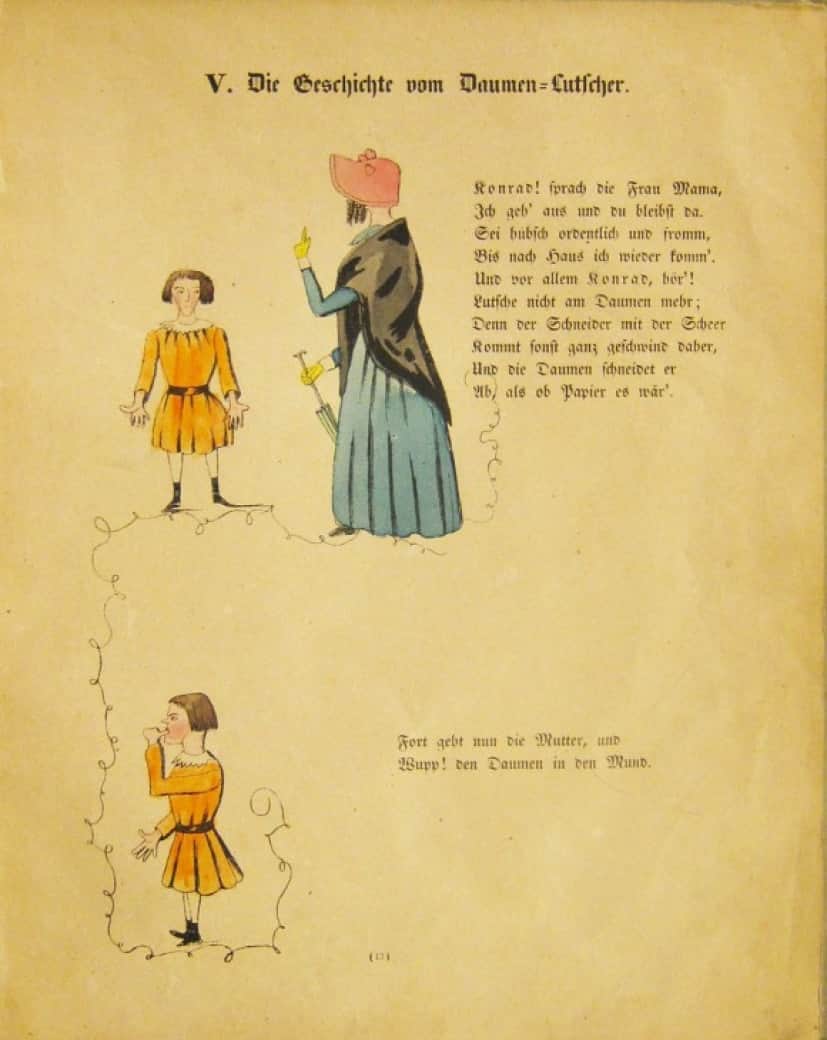

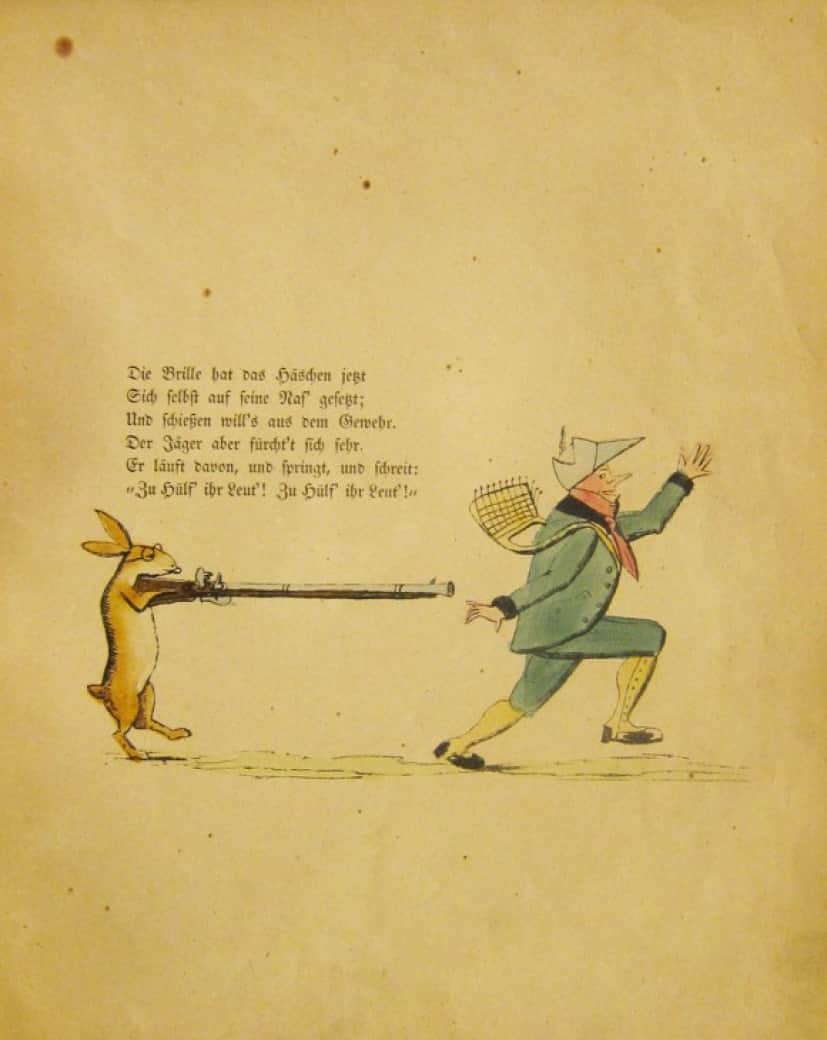

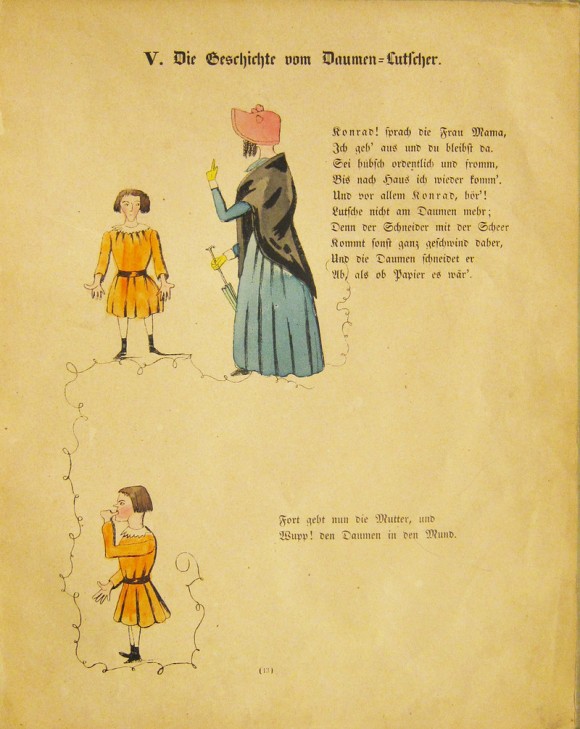

���������͵�����褦�ˤʤꡢ1848ǯ�ޤǤˤ���6�ǡ���2������ȯ�Ԥ���Ƥ������Ǥ�ͭ̾��ʪ��ϡֻؤ���֤꾮�Τ��áפ����������åɤȤ�����ǯ�ˤϻؤ�֤��ʤ����ꡢ�ߤ�ʤ��Ȼؤ��ڤ���Ȥ���Ƥ��ޤ�����Ƥ������դ���Ƥ�����

���������ɤ��ˤ�����Ǥ����ؤ���֤�Ƥ��ޤ��ȡ���Ω�Ʋ�������ƻؤ��ڤ��Ƥ��ޤ��������Ե�̣�ʻ�Ω�Ʋ��Ϥ����˶���Υ��Υ���о줹��褦�ˤʤꡢ�����W��H�������ǥ�λ���ƥ��ࡦ�С��ȥ�Ρإ������ϥ٤�Ϥ���Ȥ��뤵�ޤ��ޤʺ��ʤǤ���夲��줿��

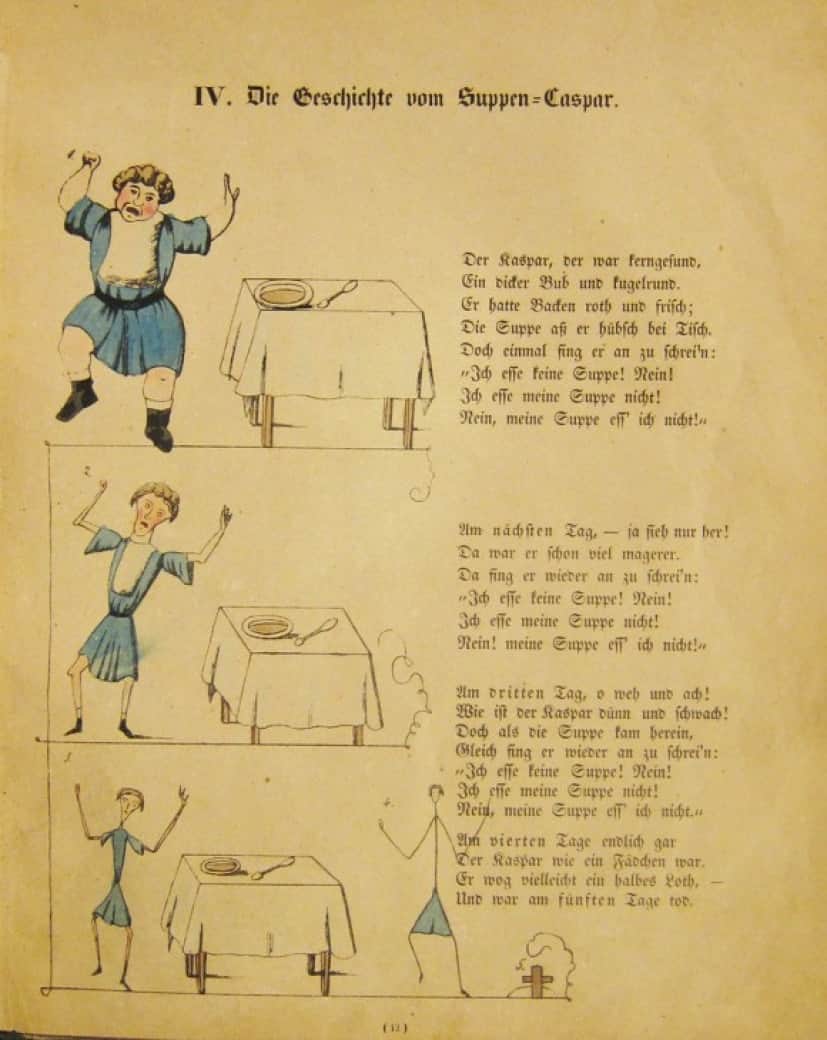

�����ʤ����Ȥ��Ҥɤ�ˤ��ƼϤʤ�����

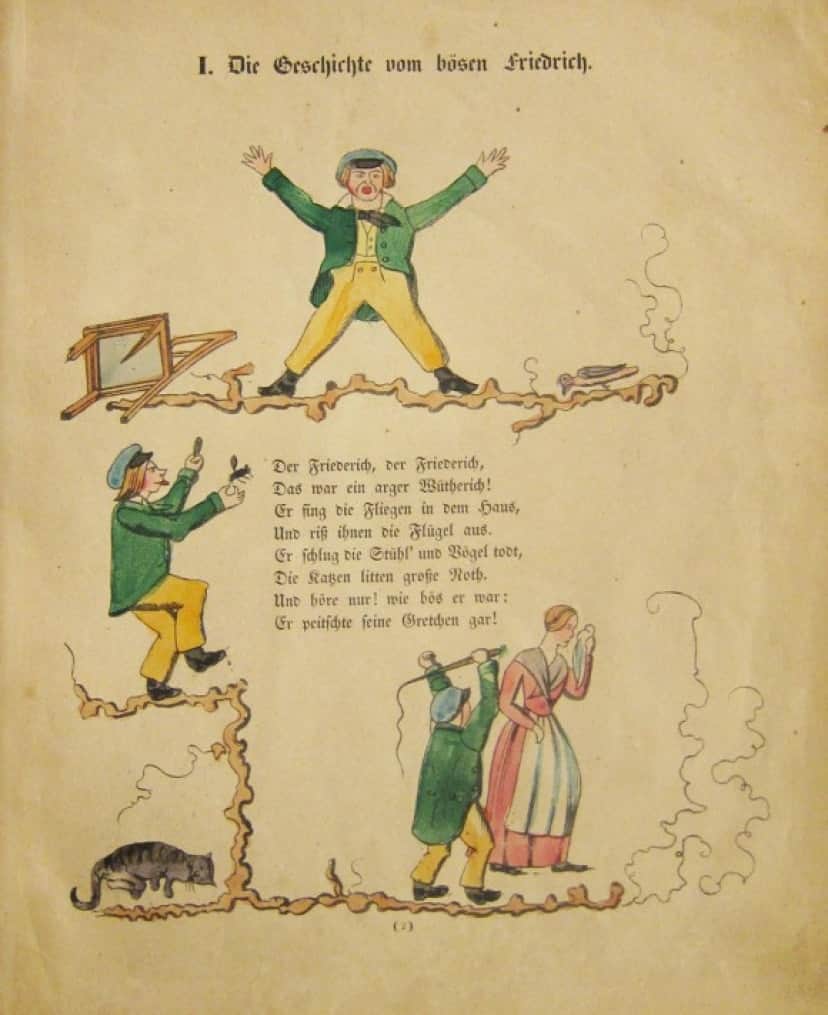

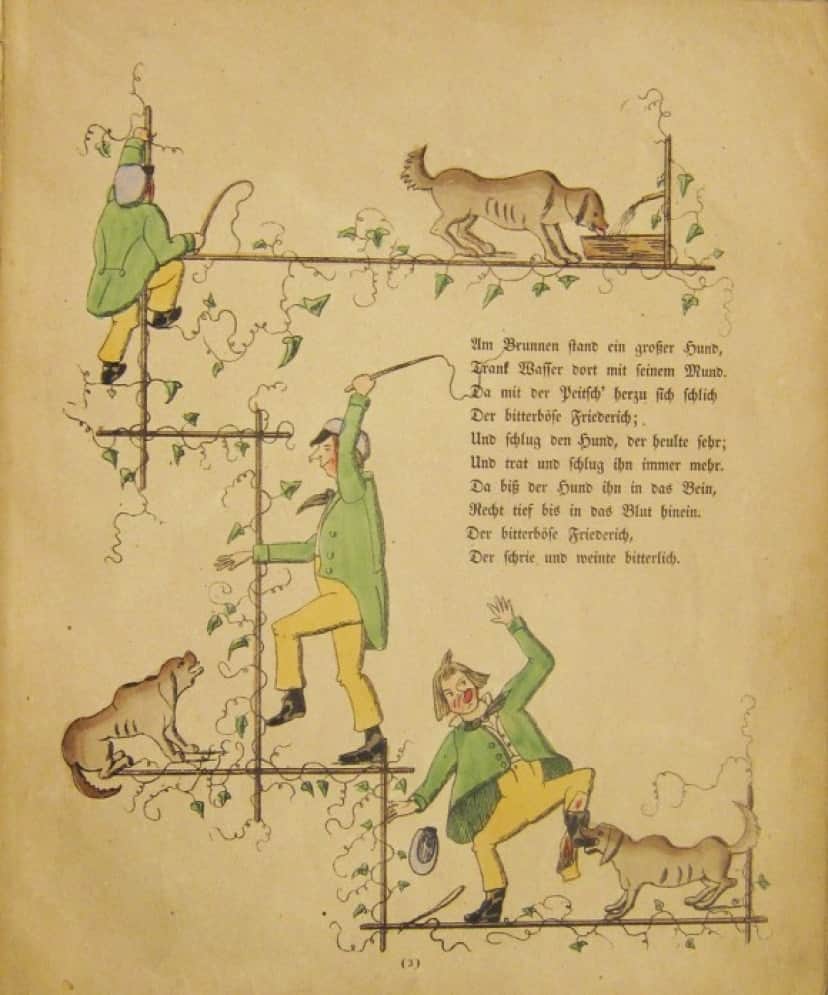

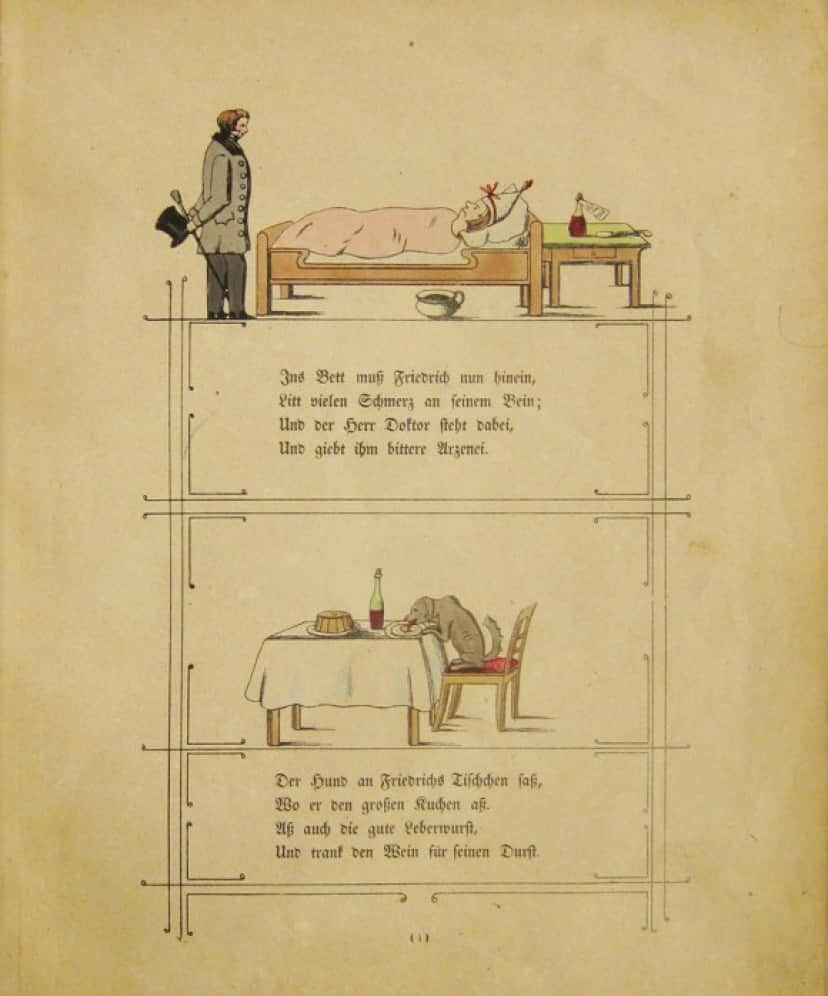

���ۥեޥ���о��ʪ�λҶ����ƼϤʤ��ä��������ʤ����Ȥ��Ҷ���ɬ��ȳ������Ƥ��롣�ֻĹ�ʥե�ǥ�å����áפΥե�ǥ�å���ưʪ����ƤФ���ǡ��ϥ��α���ष�ä��ꡢĻ�����ꡢǭ���ʤβ�����Ȥ����ꤷ�Ƥ�����

�������������������Ǥ����ä⤢�롣

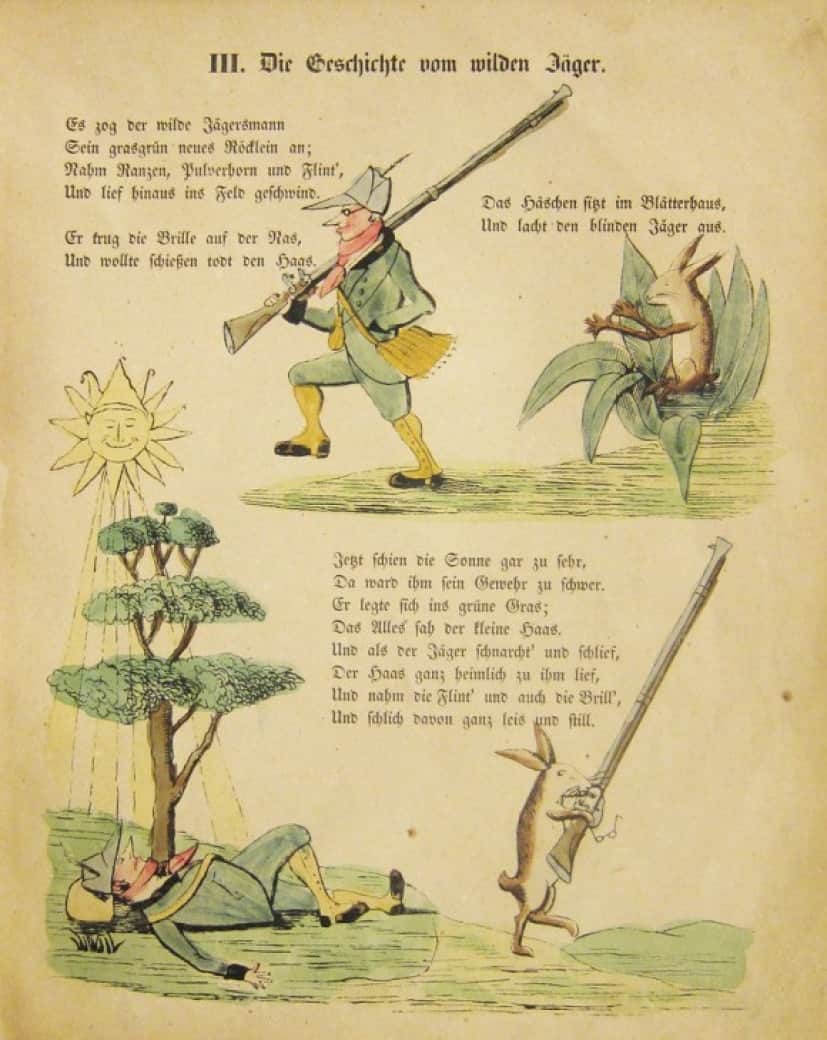

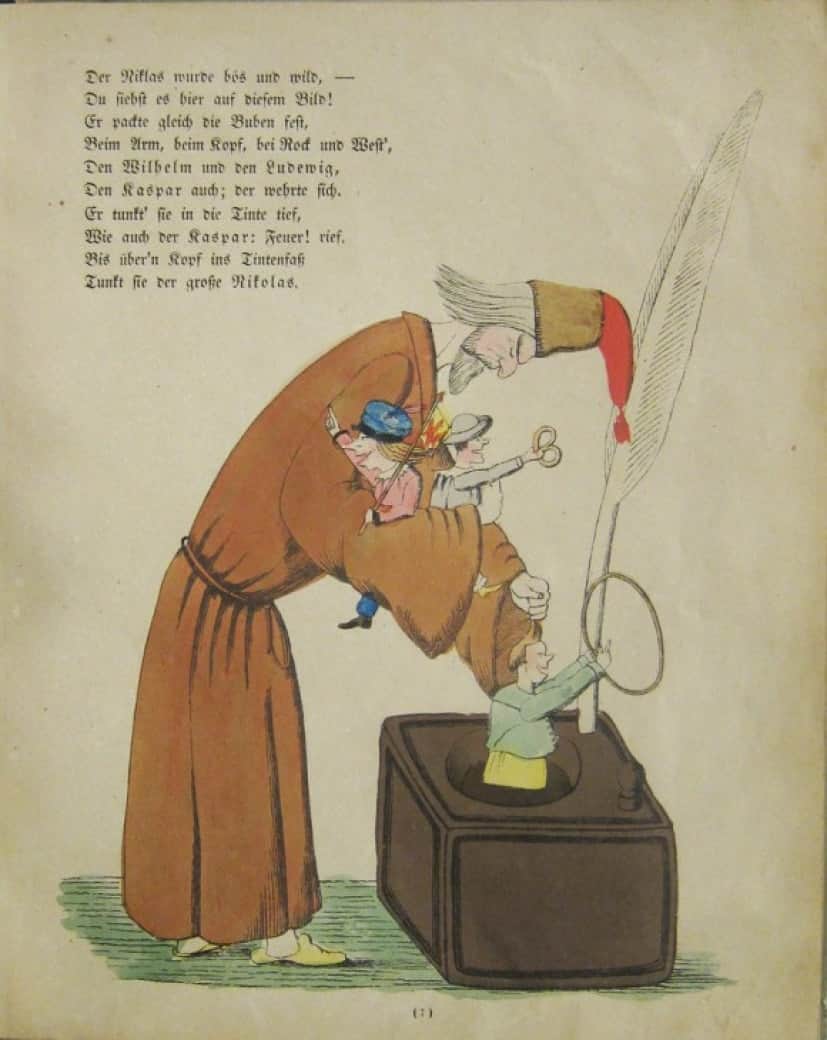

�������ֿ��ù����ˤλҤ������áפϾ����㤦�������3�ͤ���ͤξ�ǯ���������ͤξ�ǯ��ȩ�ο�����ͳ�ˤ�������äǤ��롣

������ʪ��ϸ���ʤ���ǤǤ��ʤ��ä��������������������Ҷ������ϡ���ͤξ�ǯ��������Ƥ���Τ��Ф������ͤξ�ǯ�Ϲ����Ѥǡ��ͼﺹ��Ū��ɽ���Ǥ��롣

�����ͤξ�ǯ��ȩ�ο��餫�ä���ǯ�����ϼº�ȳ������Ƥ���Τ���������ȳ�Ϲ������˿�����ƹ����������Ȥ�����Τ��ä���

�������äζ����ϰ㤤���������뤳�Ȥ�ؤ֤٤����ä��Τ��⤷��ʤ��������ͤǤ��뤳�Ȥ��̾�Ȥ��ư��äƤ���Τ���

���ǽ�ϼ�Ǻ̿�����Ƥ������������˥��顼�������Ѥ�롣����Ǥ���Ǥ�̥�Ϥ˰�졢���Ķ����������äȤ����Τ��ä���

�������Ǥ��顢�⤸��⤸��ڡ��������Ω�Ʋ��������ʰ��ݤ�Ϳ���롣19���������Υɥ��ĤλҶ�������Ϳ�����ƶ��������ˤ������ʤ���

�ڳ��ܡۤ⤸��⤸��ڡ�������Struwwel-Peter

���⤸��⤸��ڡ������ϡ֤ܤ��ܤ������ޡפȤ������ܤǤ�����������Ǥ���Ƥ���Τǡ���̣�Τ���ͤϸ��Ƥߤ�Ȥ�����

�ܤ��ܤ������ޡ�

�����������ɤ�Τ��⤷�����Ϥʤ��Ȥ������ʤ�

via:babel.hathitrust��The 19th-Century Book of Horrors That Scared German Kids Into Behaving

���碌���ɤߤ���

ȯ�䣱���֤�������ߤȤʤä��ȥ饦���ܡ֤������ʤȤ������

ȯ�䣱���֤�������ߤȤʤä��ȥ饦���ܡ֤������ʤȤ������ �����Τ��ӤûҤ������ݤΤɤ���˴٤줿�ȥ饦�ޥ����20

�����Τ��ӤûҤ������ݤΤɤ���˴٤줿�ȥ饦�ޥ����20 ��η����˥ȥ饦�����ա���Ƹ�羧�Ĥˤ��ߥ塼�����륢�˥�֥�������-�ܤ��Τ���ᤵ���

��η����˥ȥ饦�����ա���Ƹ�羧�Ĥˤ��ߥ塼�����륢�˥�֥�������-�ܤ��Τ���ᤵ��� ���ޤ�ξ�˥ȥ饦�ޤˤʤ��İ��³�С������������Ƥ��BBC�����Υϥ������������ȡ֥������ȥ����å���

���ޤ�ξ�˥ȥ饦�ޤˤʤ��İ��³�С������������Ƥ��BBC�����Υϥ������������ȡ֥������ȥ����å��� ̾���ν�˻��Ǥ����Ҥɤ⡡�֥��㥷�������Τ��ӤûҤ�����

̾���ν�˻��Ǥ����Ҥɤ⡡�֥��㥷�������Τ��ӤûҤ�����

6171

6171 325

325 10

10 36

36

������

1. ƿ̾������

�������˥å���Ƥߤ�����ʷ�ϵ�...

2. ƿ̾������

���ǤǤ�̵�����ɻҶ��κ��ɤ���ʤ����������ˤ�ͭ���ܤ��ä����

3. ƿ̾������

�����Ƹ�äȤ����ɥ��Ĥζ��äϻҶ����Ỵ���ܤ��������

4. ƿ̾������

�ǤⰭ�����ϳڤ�������ʤ�

�Х��ޤǤΥ說�說���ȥХ줽���ʻ��Υϥ�ϥ鴶�����ɥ�ʥ��Фޤ�����

5. ƿ̾������

ȱ���ڤ�ʤ����Ȥ�ȳ���Ť��뤳�Ȥ��Ȼפä�����

������������

�Ť��ʤ��Τ�������

6. ƿ̾������

�Ҷ����Ф���֤��Ĥ��פäƤ���������͡���٤ǤϤʤ��äơ������Ҥ˿�����߹����Ȥ���͡������顢����κ����Ȥ��ƤΤ��γ��ܤϡ��֤������������ꤢ��פʴ��������뤱�ɡ���������פäƸ�����̣�Ǥϡ�������������Ȼפ��衢���ä�˺��ʤ��Ǥ��礳��ʶ��������ơ����ΤȤäƤΡ��⤸��⤸��ڡ������ϡ����Ѥ������ʤ���֥���ȥ饻�֥��裷�áפǤ���

7. ƿ̾������

���äƤ����������˻������Ƥ������Ф�����ۤ͡�

8. ƿ̾������

�⳨�Υϥ����ˤμ������ȡ��פ��ä���

����ڤ��Ƥ��ˤ�ͪĹ�ʥꥢ�������ξ�ǯ

9. ƿ̾������

���ͤ���뤳�Ȥˤ������饳���ҡ��Dzн��ˤɤ���ä���Ҥ���Τ����ˤʤ�

10. ƿ̾������

��������

ưʪ�˲Ф���������λҤ⤤�ʤ��ä����ʡ�

11. ƿ̾������

�⤸��ڡ�����������������

��ͷ�Ӥ��ƿ�����ʳ��ˤʤ�ޤ�dz���Ԥ������λҤ��ä�����

�ޥå����ܤǤɤ�������Ϥ������������

12. ƿ̾������

�֤ܤ��ܤ��פ��Ρ֤⤸��⤸��פ��� ���������

13. ƿ̾������

�⤸��ڡ��Ҷ��κ��ϻؤ��ڤ���Τ�ФäƸ���줿���ɺ�����빽ޯ��ˤʤ�ʤ��ʤ���

14. ƿ̾������

�ֿ��ù����ˤλҤ������áפϼ�����θ����ǡʽ��ǻ����μ㴳�ۤʤ�2���ˤǤ����ʤ���Ƥ��ޤ���衣�Ѥ��ȻפäƵ����θ�ʸ���顢"The language used to describe the black boy wouldn��t be published today"�ʹ��ͤξ�ǯ��ɽ��������ա�ɽ���ˤϸ�����ä�����Ƕػߡ��Ѹ�ˤǤ��礦�פ��ä���

Es ging spazieren vor dem Tor

Ein kohlpechrabenschwarzer Mohr

�ʾ���������륿����Υ��饹�Τ褦�˿��ù��ʹ���˷�����⤷�Ƥ�����

[��ά]

Die schrie'n und lachten alle drei,

Als dort das Mohrchen ging vorbei,

Weil es so schwarz wie Tinte sei!

(�����˾����ʹ���˷���̤����Ȥ���

3�ͤϤߤ��������夲�ƾФä���

���λҤ����Τ褦�˿��ù�����ȡ���

�������˺�����ʤ��Ƚ��顢���ͺ������ܤ��Ȥ��ƽ��ǤǤ��ʤ��Ǥ��礦�͡�

�Ǥ⡢�⤸��⤸��ڡ������Ǥϡ����̤����Ф����Ҷ������ͥ˥��饦�����ܤ���㤤��������ˤĤ���졢���ͤλҶ���꿿�ù��ˤ����Ȥ�������������Ƥ��롣�����餢����19���������θ��դ��Τޤޤˡ�����Ǥ�������˽��Ǥ���Ƥޤ���

15. ƿ̾������

1845ǯ�Ǥ�ͼ����ͳ���������뤳�Ȥ���٤����ȤȤ���ǧ���Ϥ��ä������

�ɼ���ˡΧ�ˤʤ�ޤǻ��֤��������ʤ�

16. ƿ̾������

���������ʸ���ȳ������֡����Ȥ����Х��������ʤ�

17. ƿ̾������

ưʪ�����ܤ������Τϸ��¤Ϥ�������㤨���ܤǤ������

18. ƿ̾������

�ɥ��Ĥ����˸���������������ä����ɤ����ܤ�¤��äѤ긷�ʤʲ��ʹѤ���ļҲ�ʤ���ʤ��Ȼפä�

19. ƿ̾������

��5

�ϥ��ϰ����������������

20. ƿ̾������

�ɤ�ʹ������������Ƹ��û���ܤǽ����ɤ��������ɡ���������ˤϤ�����ʿͤ����뤫�顢���ΤޤޤǤ���������Ū�ʲ����ɤ�Ǥ��ΤǾ⦲(������)

21. ƿ̾������

�����ͥ��ˤ�������������ɤ�����Ȥ����

22. ƿ̾������

����

ʬ���롣���δ��Ф�̪��������ǻɷ�Ū������̣�臘��˺����ʤ���

23. ƿ̾������

�ݤ�Ƥ�ǭ�����İ���

24. ƿ̾������

����ʥȥ饦��Ū�ʳ��ܾ��ʤ��ʤä���

�ͼﺹ��Ūɽ����ʤ��ä����Ȥߤ����˺���������

������������⤢�ä��ȼ����ߤ���ʤ��Τ���

25. ƿ̾������

���̤����ܤä��äʤΤˡ��湥�������Τ����������äݤ���ͳ�Ǻ��������ä��Τ�����̵����

���찷�����Ƥ���������褦�ˤⴶ���뤱��

26. ƿ̾������

�����Ƹ�ä�ɥ��Ĥ�ä�����

���ι��Ƹ�äϴ����ݤ�

27. ƿ̾������

���ع��ο�ۤˤ��ä���

���ε����������˻פ�������

28. ƿ̾������

��9

���������Ļդ�Ŵˤ�Ƿ�Ģ��Ļա���ͤ����ӹ�������ƨ��뢪�������η�ä�Ŵˤ�ζ̤��Ļդκʤ�����Ǥ��������ҡ��Υ��åפ�̿�梪���åס�������Ģ����礦�ɤ����˱���Ƥ����������λҶ���Ǯ�������ҡ���Ƭ���餫�֤äƤ䤱��

�Ȥ������äǤ���

�Ļդ���ʬ�ξ���ƻ���ۤä��餫���ƿ��Ƥ��ޤä��Τǡ����輫ʬ����α���Ϥ��Υ�������̿�������������դ����ʤ��Τ���Ū�ʤ顢�ҥ������������ҡ��֤äƤ䤱�ɤ��륪��������Ǥ��ޤ���

�����ɤ�Ǥ⤳���ä����ϡ��ɤ���������������Τ�ʬ����ʤ��Ǥ����Ϥ���

29. ƿ̾������

�֤�⤤���Τ����פ����ΥХ��֥롣

30. ƿ̾������

�����ϸ��ο�ۤˤ��ä������ɤ�����Ȥʤ��ä���

������ä��ä��Τ�

31. ƿ̾������

��18���������������������̱²�������������͡��ʵ��Ԥ�����������Ƥ�����ˤ�����

32. ƿ̾������

�����ΤäƤ�ġ�

33. ƿ̾������

��4

2����οͼ��ʬ������������ʡ�

�Ҷ��κ��Τ��������Ⱥ������

�������κᰭ���ȡ��Х줽���ʤȤ��ξ��紶�ǡ�

�ȤƤ⤸��ʤ��������٤Ȥ����Τ������ä��衣

���δ��Ф�����ȼ�뤫���Բ��ȼ�뤫�ʤ�������͡�

34. ƿ̾������

�ڡ������ΤФ�����

35. ƿ̾������

�����餯¿�������ܿͤ������ͤˤ����ͺ��̤Υ�����ϥ���ꥫ�Τ��

���γ��ܤϥɥ��Ĥγ���

����ꥫ�Υ�����ǥɥ��ĤΤ��Ȥ���ΤϺ��̤ˤĤʤ���ޤ��Τ�������

36. ƿ̾������

�֤�뤤�ҤϤ��ޤä��㤪���ͤ�����

���ܤ��ɿ�

37. ƿ̾������

���ܤˤ⡡�Ϲ����Ȥ������Ĥ����ܤ����뤸��ʤ���

38. ƿ̾������

�����������ɤ�Ǥʤ����ɤ��ä��Ĥͤ�ʤ��ʤ�

39. ƿ̾������

���줫�ޥ������������ä����������������˻ĤäƤ볨�ܤ�����������

��������˶ᤤ�����ʡ�

����Ĵ�٤ƥ��äȤ�����Ĥ��ɤä����ä���ä���

40.

41. ƿ̾������

���ꥹ�ޥ��ץ쥼��Ȥˤ������ƤäƤɤ��ʤΤ衪

42. ƿ̾������

��29

�����Ρ֤��꤫�פǤ����ä���

�����Τ��꤫�����Ǩ��Ƥդˤ�դˤ�ˤʤäƤ��ޤ�������ϻҶ����˾�Ǥ�����

�������������Ȥ��γ��ܤϺ��Ǥ�˺��뤳�ȤϤǤ��ޤ���

����������

43. ƿ̾������

��10

�������դ���Ƥ�ޥå��˲Ф�������ͷ�ֽ��λҡ�

2ɤ�λ���ǭ��������̿�֥���˥㡼�ס֥ޥå���ͷ�������˥㡼�˥㡼�פ����դ���ΤǤ�������ʬ��������dz���ܤäƤ��äȤ����֤˳��λ��ˡ�

�饹�Ȥ�2ɤ��ǭ�����������λ�������ޤ�ή���ΤǤ����������ޤ��⤦�����å�ʮ�ͤ��Τ�ΤǺǹ�Ǥ��������Τ��ä�ǭ����������ֹ����Ǥ�����

44.

45. ƿ̾������

��36

���ޤä��㤦��������

��ֿ��ʤ��ȥ������������פȤ��͡�

46. ƿ̾������

ʸ���ȳ�����꤯���֤��줿�ǥ��������͡�

����äȿ���

47. ƿ̾������

���Τ�����������ʪ��

������δ��Ф���������פʤ�������ʡ��������

48. ƿ̾������

�Ƥ���ȳ�ʤɤǻҶ��餹��Τ�������ʤ��ʤ顢ʪ��η��ǡ��Ͷ��ο�ʪ�䥪�Х��ʤ˶��Ϥ��Ƥ�餦�ΤϤ��������ǥ�����͡�

49. ƿ̾������

��48

��º��ľ�ǯ���ɤ��Τ�����

50. ƿ̾������

��36��45

�Τ��ٲȤǤϻҶ��ˡ��ɤ��Ҥˤ��Ƥʤ��ȭफ�ޤ���Τ�������Ƥ֤�פȶ����Ƥ����餷��

���ߤ˭फ�ޤ�����ݡ����������ޤ�ˤ���ξü����Ƿ����ޡˤλ��ǡ������Ƨ�ޤ��ƹͤ���ȡ����Τ�������Ͽ�ڼ�������㤤�ߤ����ʥ˥奢���ä��Τ��ʡ�

��ʬ�βȤ���ʤ�����ܤ����ϲ��ʤ�����

51. ƿ̾������

�ڡ������ϼ���ޤ��ڤ餺�Ȥ�

���ޤ������ڤäƤ��������

�������Ƥ���

52. ƿ̾������

���졢�ۤ���Ǥ���ФƤ볨�ܤΥС���������äƤ롣

��ؤλ������̶��ܤΥɥ��ĸ�Υƥ����Ȥΰ�ĤȤ��Ƽ��夲��줿�������ʥ���ѥ��Ȥ��ä��ʤ���

53. ƿ̾������

��24

�ȥࡦ������Ȥ�����ʪ��Ȥ����ȶ��˵��̤Ȥ����̤˺���ɽ���ǤƤ���衣

�Ҥɤ���ɤޤ���ˤϡ��֤����ޤ��Τ��ä��פäƻ����ʤ����㤤���ʤ���

54. ƿ̾������

��9

�������٤Τ���������μ���ǥ����ҡ���...

55.

56. ƿ̾������

�����פ���ޤʤ���ǯ���äϥȥ饦�ޤ���

57. ƿ̾������

�����¹������������ܤ��ɤ�����Ȥ�����

58. ƿ̾������

�֤ߤƤ��ߤƤ�פȡ֤��äȤ��֤ʤ��פ��������ä���

59. ƿ̾������

�Ҷ��Τ����˿Ƥ���äƤ��줿�ܤΤʤ��Ǥ�äȤ���ˤΤ��äƤ��볨�ܡ�

�Ҷ��˥ȥ饦�ޤϤ褯�ʤ��Ȥ����ͤ�����ή�ǡ�����Τߤˤ��Ƥ���ͤ�¿�������Ҷ��ˤȤäƥȥ饦�ޤ�ɬ�פǤ��衣�ȥ饦�ޤ�����ȡ��Ҳ�⼫�������ݤ����Ȥ�¿���Ȥ���ǧ���������դ���졢�����Ť��⤯�ͤˤʤ롣

�Ҳ�⼫������Ť��ʤ��Ȥ������ݤ�ǰ�ϡ����Ȥ������Ԥ�ƻ�˿ʤ�Ǥ⡢ɬ���Բķ��ů�ؤǤ���

60. ƿ̾������

��28

ȳ�����Τϥ�������������������äǸ�����

����ì���Ļդߤ����ʤ��ʤ��Ρ�

�Ļդ����Ȥ�������ì�λҶ��Τۤ��ˤä�

ưʪ���������Ļդ����Ԥ�����

61. ƿ̾������

��28

�����Ÿ���ʤΤ���

�������Ȥ����ΤϿƥ������ʤΤˡ��ˤ��ܤ�ߤ�Τ��ҥ������äƤΤ��Ĥ餤�ʡ�

62.