この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る科学の出発点は好奇心にある。心に湧き上がる様々な疑問に対し仮説(理論)をたてて、それを実際に検証していく。そこで思わぬ真実や発見に出会えることがある。

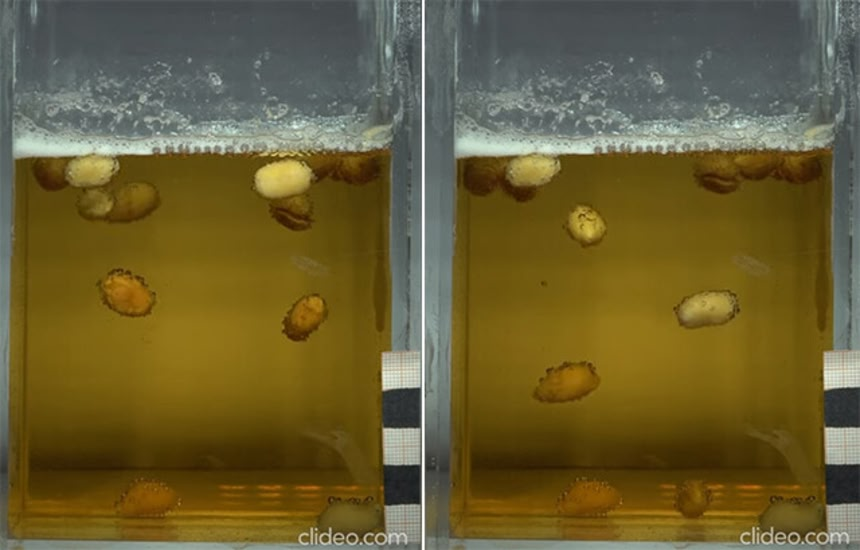

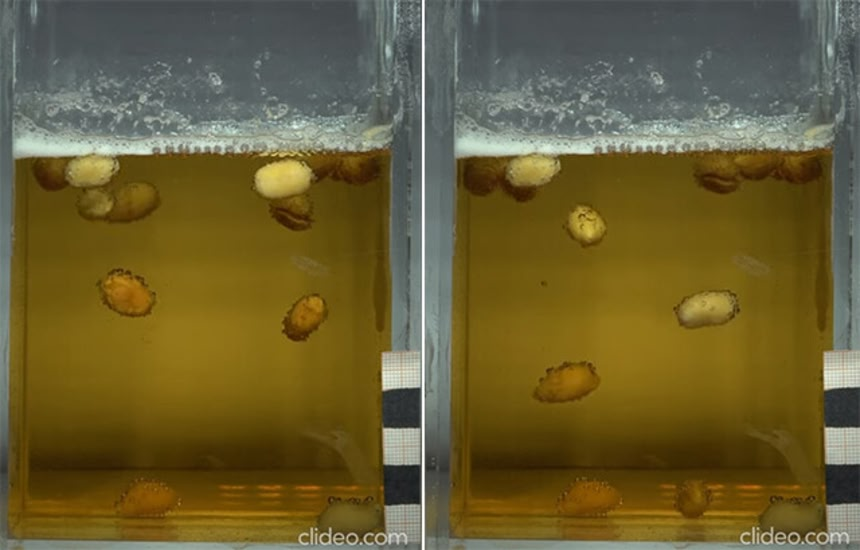

ドイツの科学者がアルゼンチンの酒場を訪れた時のこと、ビールにピーナッツを入れる風習を目にした。ピーナッツはビールの中で浮いたり沈んだりとダンスを踊っているような動きを見せていた。

これに興味を持った科学者は、この現象の謎を解き明かすため、検証を行った。そしてついに、その謎が明らかとなったのである。

しかもこのちょっとした物理学は、地球の地殻にあるマグマの構造や産業プロセスの物理学にも通じるものがあるのだそうだ。

ビールに入れると浮き沈みしながら踊りだすピーナッツの謎

ドイツのルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン校のルイス・ペレイラ氏が、スペイン語の勉強でアルゼンチンの首都ブエノスアイレスを訪れた時のことだ。

この街には、ビールに10粒ほどのピーナッツを入れるという風習のようなものがあったそうだ。

奇妙な風習だなと思いつつ、彼はそれを目にして驚いた。

ビールに落ちたピーナッツは、まずはグラスの底まで沈んでいく。ピーナッツの密度がビールよりも高いのだから当たり前だ。

ところが、それからピーナッツが浮かび上がってくるのだ。さらにピーナッツはまた沈み浮かんでくる。このピーナッツのダンスのような動きはビールの炭酸がぬけるまで繰り返されるという。

この現象に興味を持ったペレイラ氏は、ビールでダンスするピーナッツの謎の物理的なメカニズムの解明に挑んだ。

自宅にビールとピーナッツがあれば誰にでも確認することができるので実際にやってみるといい。ピーナッツがダンスを踊ってくれるはずだ。

炭酸の気泡に秘密があった

『Royal Society Open Science』(2023年6月14日付)に掲載された研究によるなら、ピーナッツの一粒一粒が「核生成部位」として機能するからだ。

核生成部位とは、物質の相が変化するとき、その始まりになるところのことだ。

例えば、お湯を沸かしていると、小さな気泡が鍋の底から出てくる。この小さな気泡がお湯が沸騰するための「核生成部位」で、この核がたくさん作られて大きくならないと、お湯は沸騰しない。

冷凍庫に水を入れておくと、まず最初に小さな氷の結晶ができるがこれもそうだ。ここから氷がどんどんと大きくなっていく。この小さな氷の結晶が核生成部位だ。

ピーナッツの場合、氷のかわりに、その表面にたくさんの二酸化炭素の泡ができる。これが浮き輪のように働いて、ピーナッツを浮かばせる。

そしてビール表面まで浮かぶと、泡が弾けて、ピーナッツはまたもグラスの底へ沈んでいく。するとまた気泡がピーナッツを包み上に上がる。これをがビールの炭酸がなくなるまで繰り返されるのだ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るピーナッツを上手にダンスさせる秘訣も解明

この研究では、ピーナッツにもっと上手にダンスをさせる秘訣まで解明している。

それによると浮き輪になる泡は、ピーナッツとの「接触角」が大きい(泡がべたっとくっつくのではなく、弾かれた水滴のようになる)ほど大きくなりやすい。

だが大きくなりすぎてもダメだ。ピーナッツをダンスさせるには、泡の半径が1.3ミリ以下なのが理想的だという。

ちなみに似たような、だがもっと激しい現象として、あのメントスコーラも、メントスが核生成部位として働いた結果だったりするようだ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る科学者の好奇心が、産業や自然現象の解明へ

次回のイグノーベル賞を受賞しそうなほどおもしろい研究だが、この踊るピーナッツの科学は、産業や自然現象の解明にも役立つのだという。

例えば、ピーナッツが浮かび上がるプロセスは、鉱石から鉄などを分離するときのプロセスに似ている。

さまざまな鉱物が混ざったところに空気を注入すると、気泡が付着しやすい鉄などが浮かび上がり、そうでない鉱物は沈んでいく。これを利用すれば、上手に鉱物を選り分けることができる。

また地球の地殻の中で固まったマグマを観察してみると、意外にも上のほうに磁鉄鉱(マグネタイト)の層ができていることがあるが、これもまた同じ原理で説明できるかもしれない。

ピーナッツのように磁鉄鉱は密度が高いので、マグマの底に沈むはずだ。だが、やはりピーナッツのように接触角が大きいために、気泡がくっつきやすい。だから浮かんでいくと考えられるのだ。

なお今回の実験に使われたビールとピーナッツは、ペレイラ氏らが美味しくいただいた、かどうかはわからないが、今後もさまざまなピーナッツとビールで実験を続けていく予定であるそうだ。

というかもしかして、ビールにピーナッツを入れるとおいしくなったりもするのかな?それとも健康効果的なものがあるのかな?その辺のところも解明してほしいところだ。

References:Scientists explain why peanuts ‘dance’ when dropped in beer / written by hiroching / edited by / parumo

なんかそうなるみたいな現象に説明つくとスッキリする

似たようなのどこかで見たことあるなぁ

記事読む前から理屈は分かったけど、どこで見たんだろう

>>2

同じく

自分は昔々にサイダーとブドウを使って説明してたのを見たことがあるように記憶している

テレビか出版物かもさだかではないが

>>5

サイダー🥤にぶどう🍇ですね

よくやりました

>>5

十年以上前に小学生が研究して日本の科学研究コンクールに入賞してる

それをどっかのメディアが記事にでもしたのかも

>>27

数十年前の記憶なんだよすまんなw

>>29

ワシも40年以上前の小学生の時にサイダーとブドウで解説してんのを見た事があるわ

ギネスに入ってるボールがそれなんじゃないのかな

こんなん50年以上前に皮付きのブドウとサイダーでやったよ!

科学雑誌に仕組みも載ってたので早速やってみた

懐かしいなぁ、サイダーの気が抜けるまで面白く見続けたよ

大昔に玉が浮き沈みする粉サイダーがあったっけ。

2355の田中コーナーで浮き沈みまではやってたような

何気にマントルに含まれる鉱物が地表で採掘される動きが解明されたような書き方…

この前でんじろう先生のはぴエネで見たなぁ

ピーナッツが酔っ払って何が悪い

差別反対

昭和の頃に売られていたプカポンという粉末ジュースに入っていたラムネと同じか

>>11

あったあった!久しぶりに思い出した

懐かしいなー

気泡だろうなと思ったら矢っ張りかw

大事なのはその発見が他の何に役立つかって言う発想の方だな

ここからより効率の良いリサイクルシステムが生まれると良いね

ただのプカポンじゃねーか。ブルボンに行って取材してこいや。

林檎が落ちるのを見て重力に辿り着いたのが人類なので

こういう事だってそういう事でしょ。

ミズスマシの居る水槽に紙片を入れるみたいな?

だから、ピーナッツをつまみにビールを飲む人も踊りだすんだね。

これが面白いのなら

味噌汁のお椀が勝手に動く方がよっぽど凄いぞ!!

錯乱坊(チェリー)が認めた超常現象だから

ミズムシ(風船虫)も思い出した。

この場合、ミズムシ(風船虫)が気泡で切って沈めた紙がピーナッツになるけどね。

全くこんなの知らなかったよw

つか普通ビールにピーナッツ入れねえだろw

ピーナッツ自体に油分が多いからちょっと泡が付くだけで浮かびやすいのかもしれない

50年前、小学生だった頃に買った手品の本に載っていましたよ。たしか科学マジックの章。

でんじろう先生がYoutubeで干し葡萄使って解説してたな

ジンジャーエールとかじゃ駄目なの?(´・ω・`)

知らんかった みんな博識やね

素煎り、塩味、バターナッツのどれですか?

これそっくりな論文読んだことあるけどなあ

そっちはビールじゃなくて炭酸水か何かだったけど

何が凄いって、3分も眺めれば誰でも仕組みが理解できそうな現象を、

ちゃんと研究して論文として仕上げる誠実さが凄い。

炭酸系(の酒)にア〇スの実を入れても、浮き沈みするよ。

ただ、〇イスの実は単体のほうがおいしい。