この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るイギリスで10万人以上の睡眠のデータが体系的に分析された。その研究によれば、眠りには16種類のパターンがあるのだそうだ。この研究は、不眠症やその予備軍の診断に役に立つ可能性があるという。

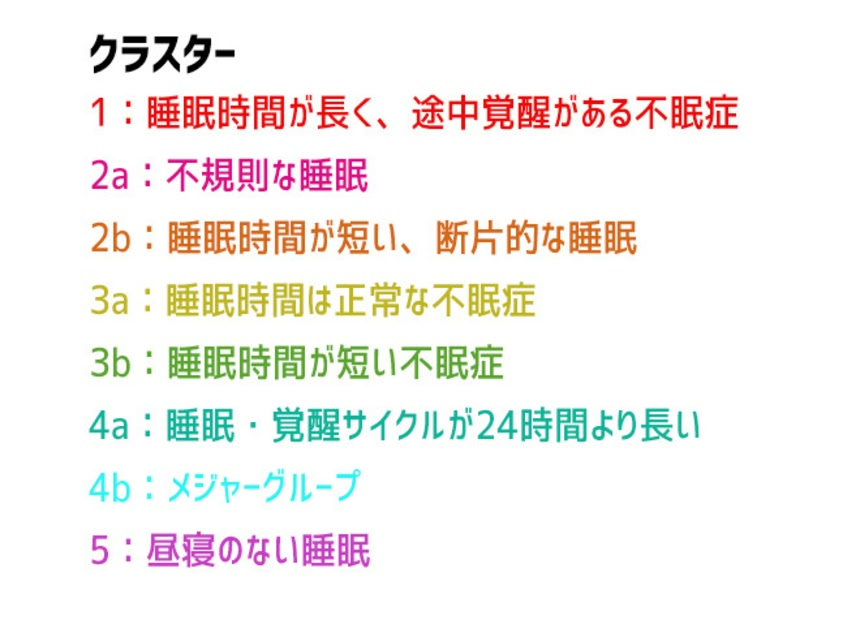

具体的に言うと大きく5つのパターン(クラスター:集団)に分けられ、更にそこから小クラスターに分けられていく。

睡眠データは、UKバイオバンクが睡眠・覚醒のパターンを割り出すために、スマート・リストバンドで集められたもの。着用者の腕の動きやピクッとした動きから眠っているかどうかを測定した。

こうして多様な睡眠パターンが浮き彫りになったそうだ。さてあなたはどのパターンに属するかな?

16種類の睡眠パターン

睡眠パターンは、大きく5つのクラスター(1~5)に分けられる。クラスター1は、「睡眠時間が長く、夜中に目覚めてしまう不眠症」の人だ。

その正反対のクラスター5は、「夜ぐっすりと眠り、昼寝もしない」人たちだ。

クラスター2から4は、さらにaとbの小クラスターに分けられる。たとえば、クラスター2aなら「睡眠が不規則」で、おそらくはシフト勤務が反映されている。

2bは、全体的に「睡眠時間が短く、断片的」にしか眠らない人だ。

3aは、「睡眠時間は正常だが、不眠症」がある人。4aは「睡眠時間が短く、不眠症」がある人。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る3bと4bは、さらに8つに細分化される。

3b-1は、「眠りは深いが、一度目覚めるとなかなか寝付けない」人。3b-2は、「睡眠時間が短く、夜に目を覚ます人。目を覚ました場合、すぐ眠りに落ちることも、数時間眠れないこともある」。

4b-1は「睡眠時間が長い人」。4b-2は「朝型人間」で、4b-6は「夜型人間」だ。

4b-4と4b-5は、不眠症予備軍と評価された。どちらのグループも、夜中に目が覚めている長さは正常だが、前者は「覚醒と睡眠を頻繁に繰り返し、眠り続けられない」。後者はそうした「断片的な眠りはあまりない」。

4b-3は、全体的に「睡眠と覚醒のサイクルが24時間よりも短い」人たちだ。平日は体内時計と一致しない生活をしているが、休日には寝溜めする。そのため概日リズムが狂ってきてしまう、いわゆる「社会的時差ボケ」という症状が見受けられる。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る睡眠障害の診断のヒントに

こうした睡眠パターンは複雑かつ多様なもの。研究者は面白半分に分類したわけではなく、いずれ医療の現場で活用されるのではないかと期待する。

たとえば、過去の研究からは、睡眠時間の短さを特徴とする不眠症は、神経認知機能の不具合と関連していることが示されている。

一方、睡眠時間が正常な不眠症は、不安や考えすぎる傾向と関連があるようだ。

腕の動きに基づくデータは、不眠症の診断だけでなく、精神や身体の病気のサインを発見する手がかりにもなるかもしれない。

ただし実際に医療の現場で役に立つようになるまでには、まだまだ研究が必要だ。短期的に睡眠中の脳や筋肉の動きを測定しても、社会的時差ボケや朝型・夜型のニュアンスを区別できないし、今回の分類法にはまだまだ検証の余地がある。

今回提案された分類法に、既往歴や服用薬、学歴・職業・生活習慣といった情報を組み合わせることで、より良い健康診断ができるかもしれないとのことだ。

この研究は『PNAS』(2022年3月18日付)に掲載された。

References:Human Sleep Falls Into at Least 16 Distinct Types, Large Data Study Finds / written by hiroching / edited by / parumo

私の場合は3aかな?なかなか寝付けないんだけど、寝ちゃえば8時間はきっかり起きないで寝てられるってやつだ。例え前の日が睡眠不足でも、寝つきの悪さだけは自信がある。電気も真っ暗にしてるんだけどなー。ADHDと関連してるって話もあるしなー。

>スマート・リストバンドで集められたもの。着用者の腕の動きやピクッとした動きから眠っているかどうかを測定した。

かなり誤差大きそう

なぜ脳波でやらん?

※1

10万人も調査対象にしたら、誤差など充分に相殺されますよ。

だいたい、10万人も睡眠時脳波検査など行ったら、その手間と費用はとんでもないことになりますね。

寝付きの悪さについては例の478呼吸とどっかで虚ろに聞いた2分で眠れる方法みたいなのでだいぶよくなったな。

4で息吸って7で体に力いれて8で力を抜きながら息を吐くみたいな。

一回目の7は上半身、2回目は下半身、3回目は顔で全力の変顔する。

布団の中でやってるけどだいぶ素早く眠れるようになった。

ただしメラトニンは飲んでる。

医療のだいたいが不眠症には対応してくれるけど

寝過ぎてしまうことに対応するところは少ない

ナルコプレシーではないけどとにかく睡眠時間が長すぎるのと秒で寝てしまうのが悩み

>>3

私もそう。いくらでも寝られる。工事現場でも余裕だし、自転車乗りながら寝て側溝に落ちた事もある。

わかんねー

自分は深い睡眠に入れず夢が多く熟眠感がない

深く寝るには6時間以上寝たあと、深い眠りがようやく訪れる

(スマートウォッチで測った結果だ)

緊張が強く、それが取れないとダメみたい

9時間寝ると翌日が楽

普通は寝てしばらくすると一番深い眠りが来て、あと浅い深いを繰り返すんだそうだ(最初がもっとも深く寝られる)

※4

全く同じだ!

とにかく睡眠に入るときに、まず夢を見てて眠りが浅い。朝一度起きた後二度寝をするとある程度熟睡の感覚がある。布団に入った時、体がこわばってるのもはっきりわかるし、なんか緊張が続いて心拍が気になったりするし。

ちな、ほおっておくとどんどん夜更かしが進行する・・・。早起きした日でも夜更かしになる。なんとかしたい!だれかアドバイスください。

轟音の工事現場で眠れたあかつに衝撃を受けた

俺なんか耳栓しててもすぐ起きちゃう断片タイプよ

2×3とか1×4とか

疲れてるのにすぐ目が覚めるの辛い

※5

音波の振動が心地よいのです。

MRIの「ドラム缶詰めされて工事現場の騒音を肌で感じる」が気持ちよくて必ず寝てしまいます

でも夜中にご近所さんがエンジンかけっぱなしだと目が覚めてしまいます

振動を・・・音じゃないんだ、振動をくれ・・・

※5

よほど外へ気張っていらっしゃるのか、交感神経と副交感神経が切り替わらないのでしょうね。神経と内分泌がうまく働いての安眠ですもの。お疲れ様です。

※10

うまい事いうなぁ。そうそうソレです!私もその感じわかるかも!

1年以上、隣の業務用空調で24時間重低音に悩まされている私は、低音障害(低い周波数の振動が長時間)で頭グラグラなのですが、忙しくて神経張りっぱなしで片頭痛で疲れてると、脳のMRIは快適でした。ちょう安眠(*´ω`*)

「低い振動が全身に作用し、身を委ねる感覚になる」のと「低周波振動(骨伝導)で脳と耳だけが揺らされ続ける」のとでは、受ける作用-効果が違う様に感じます。

勿論、時間に影響もされるでしょうけどね。

ひつじが一匹とかのあれは日本語でやっちゃダメだぞ逆に目が覚める

元ネタは英語、ゆっくりと浅く長く呟く感じで数えると良い

シープの発音の仕方が寝ている時の呼吸に近いのだ

ということはシープを数えなくても

眠い時の呼吸の感じで浅く長くゆっくりと呼吸をすると眠りに付きやすい

自分は睡眠時間は適度、でも眠りが浅く何度も目が覚め夢は365日ほぼ覚えてる。幼児の頃から。

小さな物音でも飛び起きてすぐに走り出せるくらい眠りが浅い。

物音がしても全然起きない人の眠りとやらを一度体験してみたい。

※7

お仲間発見

起きてからボーっとすることなくすぐにシャキシャキ動けるのよね

自分はこれを「忍者タイプ」と名付けている

前世は忍者だったのかもしれない

完全に4b-3だ

土日のうち片方は睡眠のために空けるようにしてるし、平日は体内時計が役に立たないから起きるのも寝るのも「今じゃない」感が強い

唯一のメリットは海外旅行しても時差ボケに悩まされないことかな?完全に普段通りに生活できる

朝8時に眠くなりはじめて

夕方5時に目が覚めてくるような

超夜型でした

身体が寝てるのに

仕事しないといけないのほんとにしんどくて

転職を機に、心療内科でロゼルム錠処方してもらって

どんなに徹夜してても朝まで寝付けなかったのが

1年ぐらいかけて夜寝られるようになって

今、夜1時くらいに眠くなって

休日でも朝10時には目が覚めてる

起きてる間、頭も身体も重くないの

ほんとにありがたい

思うように寝られるって、それだけで幸せだ…

ネコさんの寝顔かわいすぎ~

俺は夜中よりも昼間のほうがよく眠れる気がするな~主観的な感覚だけど

夜中に寝て5hとか6hで目覚めて起きっぱなしだと一日体調悪く過ごす羽目になるからちゃんと8h以上寝たい…

4b-3だわ

18~9時間くらい経たないと眠くならないしほっといたら10~12時間寝る

朝自然に起きても2、3時間はダルいし眠気が残ってる

眠気消えたと思ってもジっとしてたり理解しきれない話聞いてると意識とぶ

眠れない夜が長すぎて、寝ようとするのがストレス

限界まで起きて一瞬で落ちるようなやり方になってる