�����������"�֥å��������ޥ�"�Ȥ����Τ��Ƥ�����

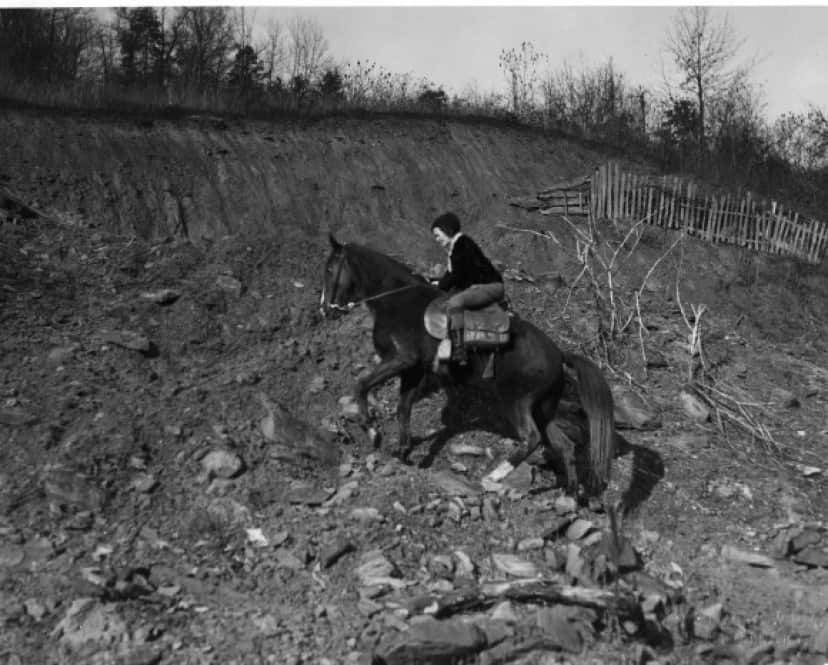

���Ϥ˰Ȥ�Ĥ��������Ƥ����������˽�ȯ���ơ�����Ѥ�ä��֤���ʢ��̤����������䡹�ȹԤ���������Ū�Ϥ����ҤȤġ����å������ο�ΤΥ�줿���ٽ�����ܤ��Ϥ��뤿��Ǥ��롣

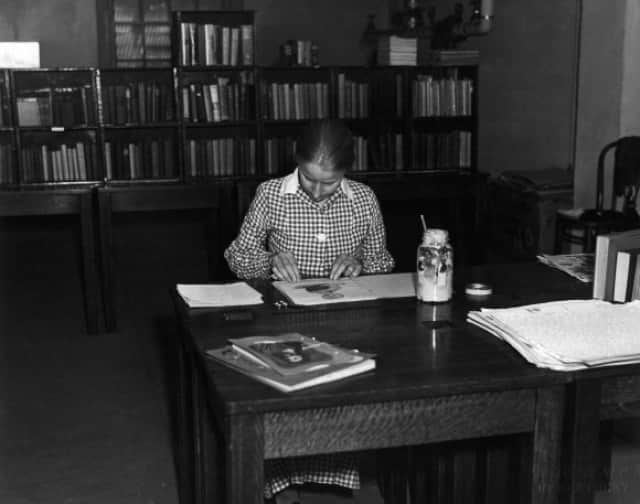

�����к������������Ϥ��ܤְ�ư���

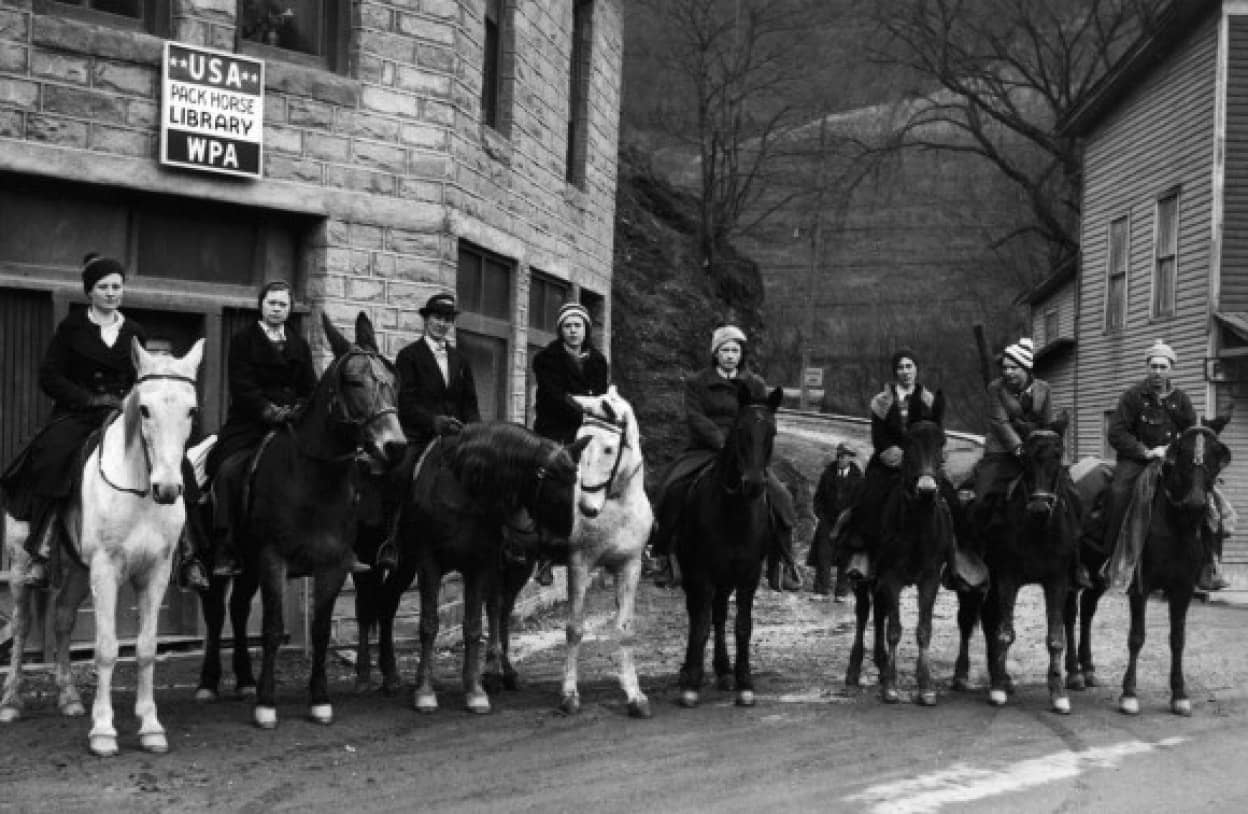

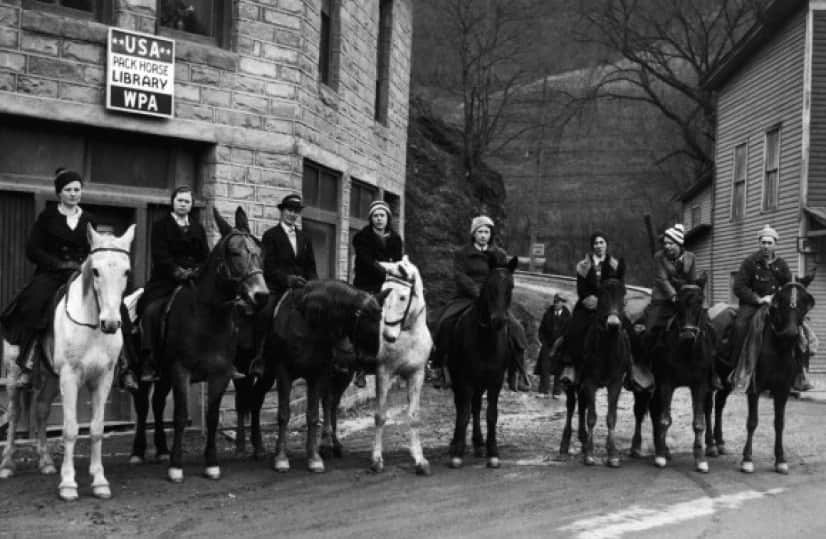

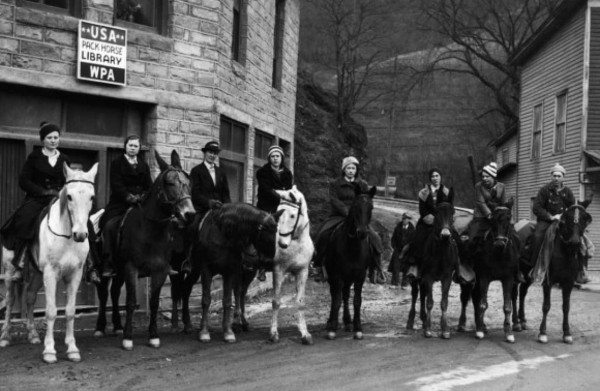

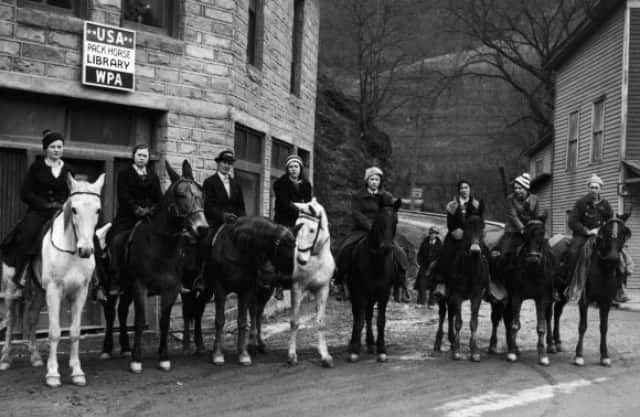

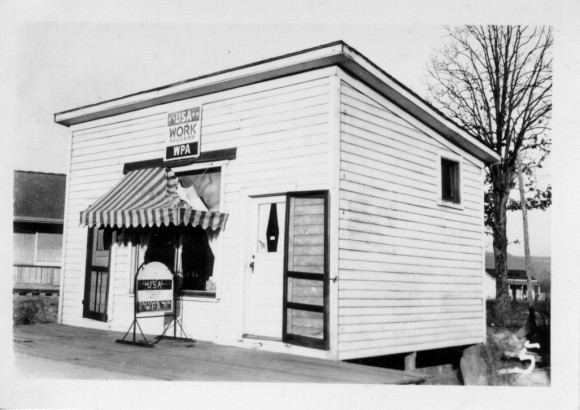

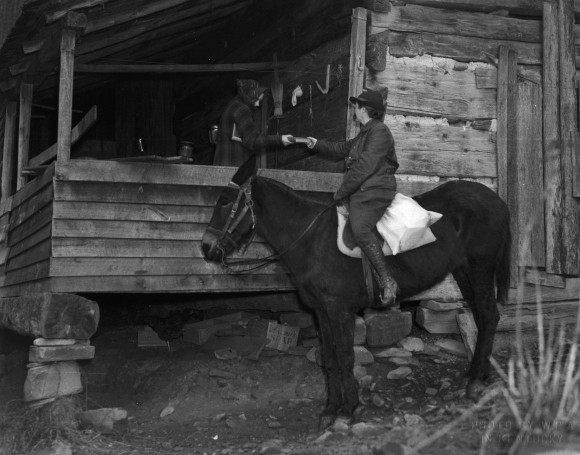

���Ϥ��ܤְ�ư��ۡʥѥå����ۡ�����ۡˤγ�ư�ϡ��ե��롼���٥�������Τ���Ω����WPA�Ĥޤ����¥�ʶɡʤΤ��˸����к��ɤ˲��Ρˤΰ������ä�����1933ǯ�ޤǤ˥��ѥ���������μ���Ψ��40��ˤ�Ϥ;夬�äƤ��ơ�WPA���網�����饢��ꥫ��Ω��ľ�餻�뤿�����Ω���줿��

���ѥå����ۡ�����ۤγ�ư�ϸ���Ψ�ȼ���Ψ��Ʊ���˲����夲�����Ǥ⤢�ä���

�������ʤ��������θ��ѤΤۤȤ�ɽ����Ͻ����ǡ�WPA�ϵ����λ�ʧ���ʳ��Τ��ȤϤۤȤ�ɤ��ʤ��ä���

�����ʾ��ˤ��뻳�������ܤ����줿�ޤ䤫���ֿ�۰���ǯ��������

image credit: KENTUCKY LIBRARIES SPECIAL COLLECTIONS RESEARCH CENTER.

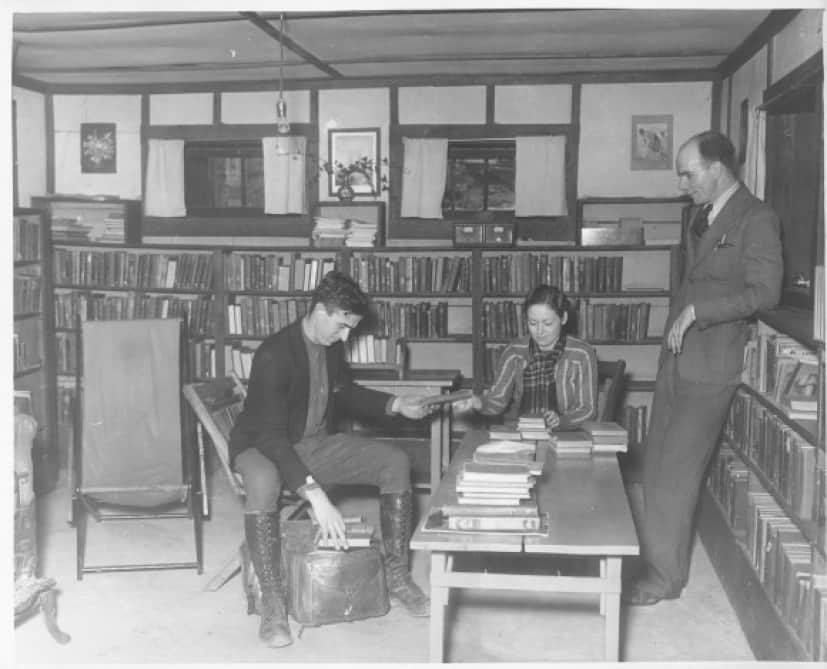

�ܤϤ��٤ƴ��դ��줿���

���Ʒ��Ϥ��줾�켫ʬ�����ο�ۤ���äƤ����Ϥ��ǡ����������Ϥ˾�ä���۰����ɸ����줿���ϸ��γع��������Ȥ�ޤ��ʤ����ܤ仨���ʹ�ʤ��ɤ��ΤϤ��٤ƴ��դˤ���Τ��ä�����1940ǯ12��ޥ���ƥ��������ϡ���å��㡼����ۤ��Ť��ƥܥ��ܥ��Ǥ⤤���Τǡ��ܤ仨��δ��դ�ɬ�פȤ��Ƥ���Ȥ���������ܤ��Ƥ��롣

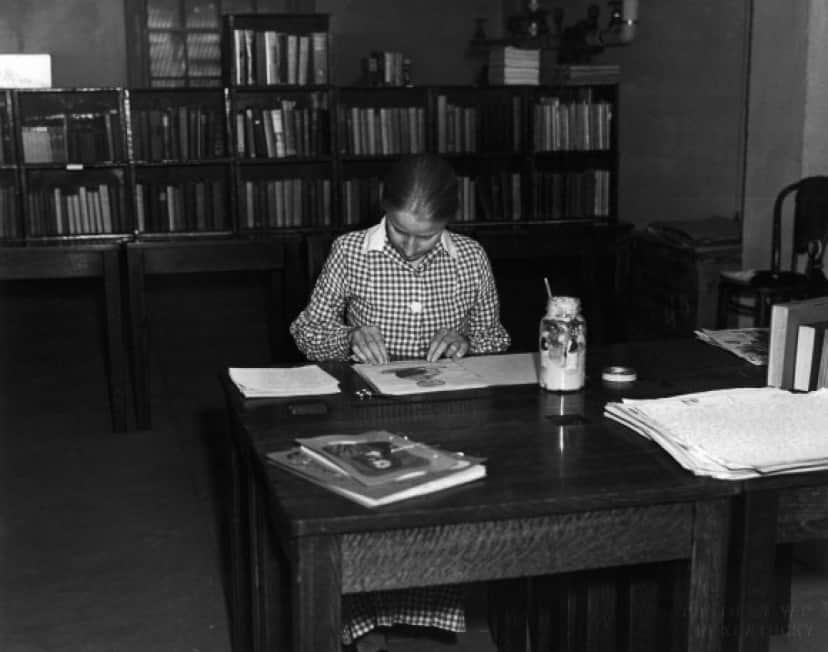

���Ť�����俷ʹ���ڤ�ȴ���ơ��㤨�Х쥷�Ԥ�깩�ݤȤ��ä��ơ��ޤ��Ȥ˥�����åץ֥å��ˤޤȤ��줿��

������åץ֥å����äƤ���Ȥ�����1940ǯ��

image credit:KENTUCKY LIBRARIES AND ARCHIVES

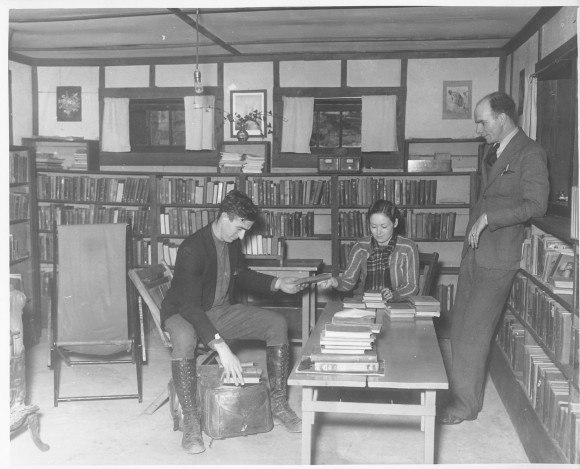

������ʥ�����åץ֥å��ΤҤȤĤ��������Ǥ�ޤ��ĤäƤ��ꡢ�˥塼�衼���ˤ���ե���D���롼���٥�������Υ饤�֥���ʪ�ۤ�Ÿ������Ƥ��롣���ܥ��ܥ����ܤϿ�ۤǽ������줿����˲ȤΥɥʥ�ɡ�C���ܥ��ɤϡ��ΤΥ��ꥹ�ޥ������ɤ�����Ѥ��Ƥ�����Ȥ��ƻȤä��ꡢ�ڡ����ζ����ޤ���������ɤ�������佤����Τ˻Ȥ�줿��

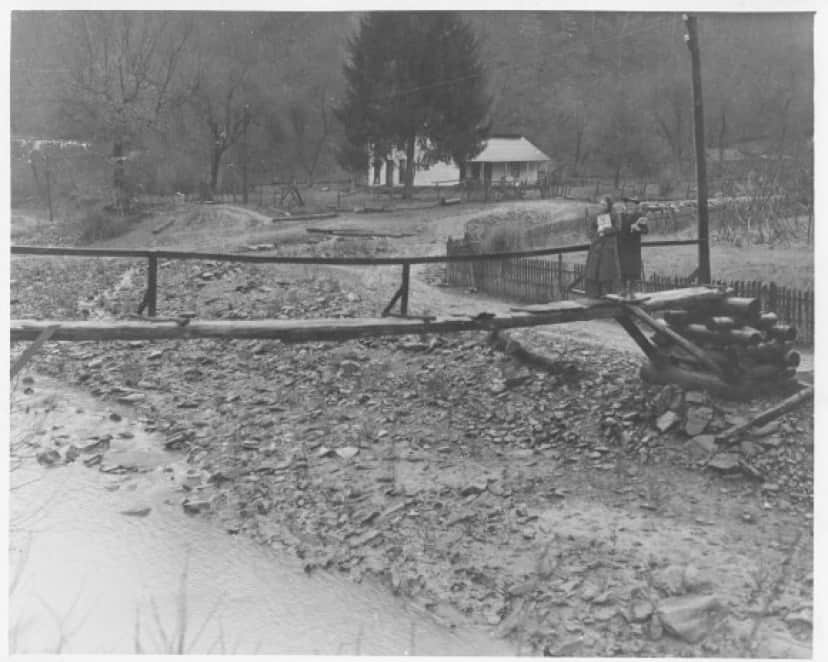

���쥤������˱�äƱν�����������۰�������ǯ�����������֥å������ޥ�ϡ��Ϥ��Ф˾�äơ�ŷ���˴ط��ʤ����ꤵ�줿�롼�Ȥɤä���1���֤�160��������193������ʤ���Ȥ�����

����Ū�Ϥ������ϤǹԤ��ʤ����ϡ�������Ϥ�ߤ������Ǹ����ä����ۤȤ�ɤ��ϸ��Ǻ��Ѥ��줿���������ܥ��ɤˤ��ȡ��褽�Ԥˤʤ��ʤ������ʤ����ο͡��ˤȤäƤʤ��ߤδ�ˤʤäƤ����Ȥ�����

�Ϥ˾��"�֥å��������ޥ�"���������å������ϥ���ɥޥ�1940ǯ��1938ǯ���ޤǤˤϡ�29�η���274�ͤο�۰����ϤǽФ����������Υץ������������Τǡ�1000�Ͷ�����Ѥ��줿�Ȥ�����

����������1943ǯ�ˤϺ⸻���줬�Ĥ�������ǯ������Ǽ���Ψ�������������Ȥ⤢�ä�WPA�ϲ��������θ�10ǯ���äƤ��顢�����ϰ�Ǥΰ�ư��ۤȤ������ǺƳ����������������˽����˿͵��������äƤ��ä���

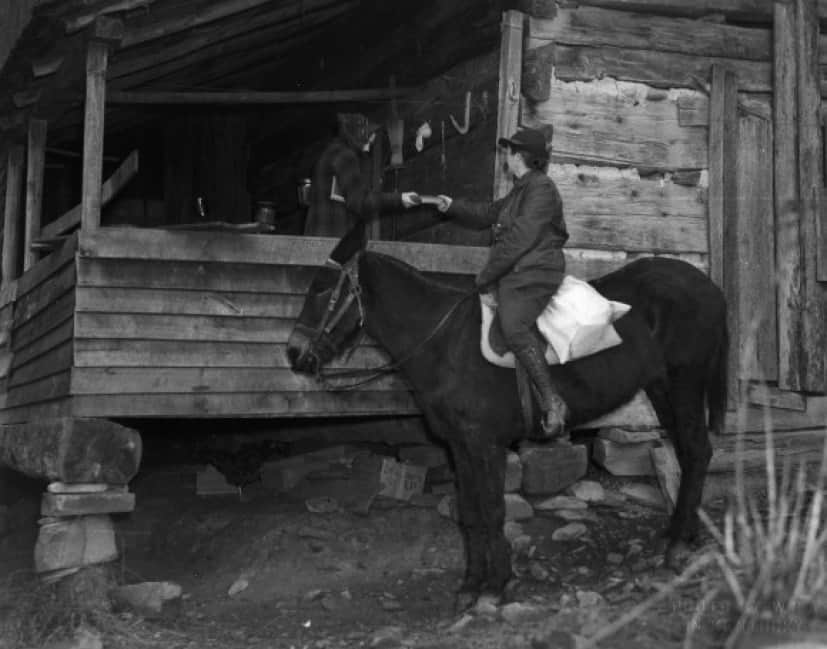

�����ζ����Ϥäơ����ٽ���Τ�����ܤ�ʬ�ۥ����Ȥ��ƻȤ��Ƥ���Ȥ˸�������۰���ǯ��������

�����ɤ�ʹ�����⡣�ܤ����Ǥʤ���������֥å������ޥ�

���֥å������ޥ�ϡ������ɤ�ʪ���Ϥ�������Ǥʤ���������������Τ���ΤҤȤĤ�Ƚ�Ǵ��Ȥ��Ƥ�����ô�äƤ��������ܤΥꥯ�����Ȥ���������ʸ�����ɤ�ʤ��Ԥ��ɤ�Ǥ������Ƥ����뤳�Ȥ⤢�ꡢ�����ϰ�μ�º���������

�����ѼԤΤҤȤ�ϸ��äƤ��롣��������������äƤ��Ƥ�����ܤϡ��錄��������̿��ߤäƤ��줿��

��Ʊ��ǯ���ޥ���ƥ�������椬��å��㡼����ۤ�λ��������ֿ�ۤϤ錄�������η����ϰ�Τ�Τǡ��錄�������Τ���ˤ����ˤ��롣��ۤ�ˬ�졢��ǽ�ʸ¤ꤢ������ˡ�ǻٱ礹��Τ����錄�������ε�̳����������������С���ʬ�����ζ�Ʊ�Τ����������Ƥ����װ��Ȥ��ƿ�ۤ�ݻ���³���Ƥ������Ȥ��Ǥ��뤫�⤷��ʤ���

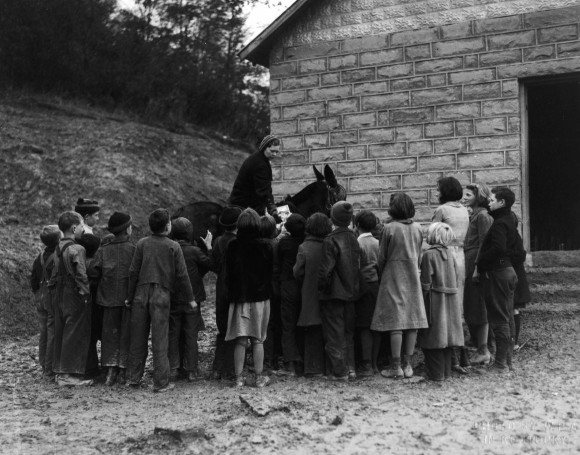

�֥å������ޥ�˶���Ҥɤ⤿����1940ǯ

image credit:KENTUCKY LIBRARIES AND ARCHIVES

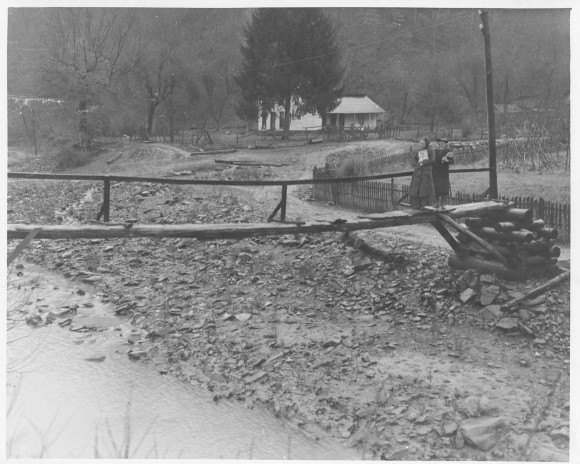

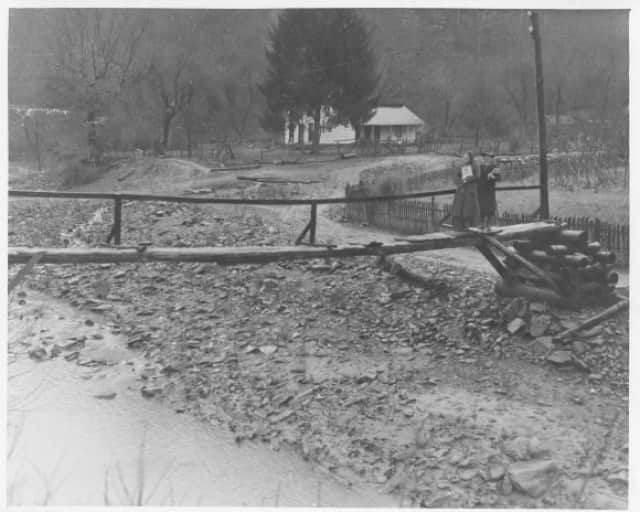

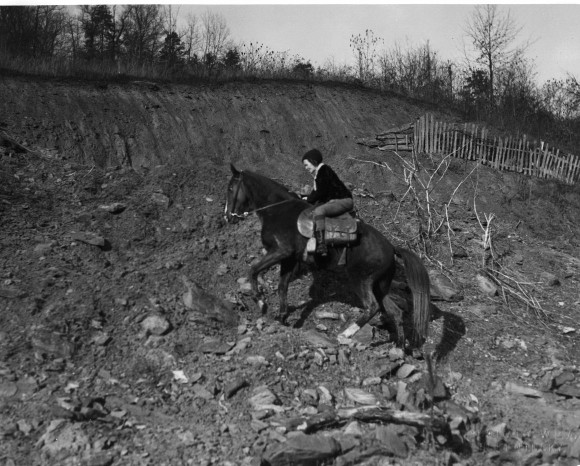

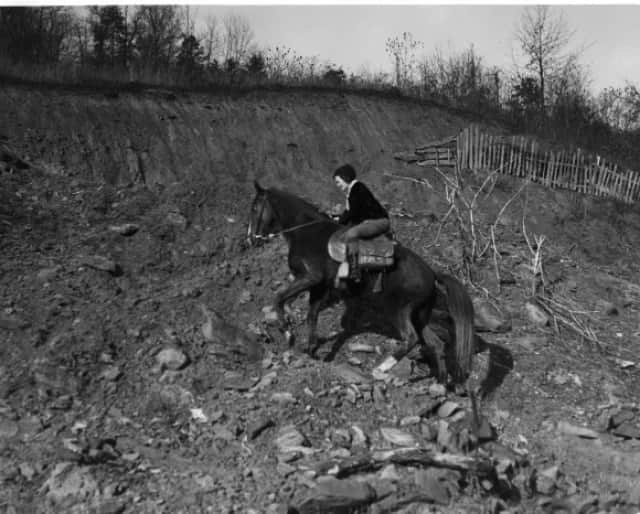

����ƻϩ���餽���ȡ�ƻ�ϤۤȤ�ɤʤ����Ϥ�ͤˤȤäƤ��ʤ꤭�Ĥ���ƻ�⤢�뤬���ԤäƤ����ɤ�ä��ꤵ���ʤ�����ˡ�������塼��ϼ��ʤ��ƤϤʤ�ʤ���1940ǯ��

image credit:KENTUCKY LIBRARIES AND ARCHIVES

�����βȤ��ܤ��Ϥ��롣1940ǯ

image credit:KENTUCKY LIBRARIES AND ARCHIVES

�դ�����Ĥ��Ҷ����ܤ��ɤ�ʹ������������1940ǯ

image credit:KENTUCKY LIBRARIES AND ARCHIVES

���å�����������ȥ�ο�ۡ�1941ǯ

image credit:KENTUCKY LIBRARIES AND ARCHIVES

���ޤ��ܤ�ͤ�Ƥ���Ȥ�����ǯ������

image credit:KENTUCKY LIBRARIES AND ARCHIVES

���դ��줿����Ǥ��äѤ��μ֤Υȥ��1940ǯ��

image credit:KENTUCKY LIBRARIES AND ARCHIVES

������ޤ��ܤ��Ϥ��롣1940ǯ��

image credit:KENTUCKY LIBRARIES AND ARCHIVES

via:The Women Who Rode Miles on Horseback to Deliver Library Books - Atlas Obscura/ translated by konohazuku / edited by parumo���碌���ɤߤ���

�Dz貽���ꤵ���٤�����ꥫ����ˤ˻Ĥ�6�Ĥξ�Ū����

�Dz貽���ꤵ���٤�����ꥫ����ˤ˻Ĥ�6�Ĥξ�Ū���� ����ꥫ����ƸϫƯ����ˤ��狼��30��μ̿���1908ǯ - 1916ǯ��

����ꥫ����ƸϫƯ����ˤ��狼��30��μ̿���1908ǯ - 1916ǯ�� �Хå��ȥ����ե����ƥ���������ꥫ��1940ǯ��Υ���ꥫ�ι����ʥ��顼�̿��ý�

�Хå��ȥ����ե����ƥ���������ꥫ��1940ǯ��Υ���ꥫ�ι����ʥ��顼�̿��ý� �ɥ�ޥ��å����������ǡ���ˤ�̾��䤷������10�ͤν������ѥ�����

�ɥ�ޥ��å����������ǡ���ˤ�̾��䤷������10�ͤν������ѥ����� ����������Ȥʤä����������ν���ʼ�Ρ���588�����Ʈ�������⡢��������顼�ɤ��������

����������Ȥʤä����������ν���ʼ�Ρ���588�����Ʈ�������⡢��������顼�ɤ��������

6175

6175 309

309 10

10 37

37

������

1. ƿ̾������

�ޤ���

�Dz�س��������

�Ǥ���

2. ƿ̾������

�Dz貽����

���Ƥۤ���

3. ƿ̾������

�����������ʡ��Ρ֥ݥ��ȥޥ�פߤ�����

4. ƿ̾������

�䥯��Ȥ���ο��Ǥߤ����ʴ�����������

5. ƿ̾������

���Ψ�˴�����ʬ���������Ż��Ǥ��͡�

6. ƿ̾������

�����������ʤ뿦�Ȥ��ʤ�

7. ƿ̾������

����ꥫ�äơ������ù�����������

������������������ϡ������������٤�ɬ�פ��ä��������

�������Ϥ�����¦�οͤ��鸫���顢ŷ�Ȥߤ�����¸�ߤ˻פ���

����Ǥ⡢��ư�֤��ܤ�ܤ��ư�ư��ۤ��äƤ���ͤ�

�Ҳ��������ޤˤ����Υ����ȤǤ�Ҳ𤵤�Ƥ����͡�

���Ĥλ���Ǥ⡢�ܤ�ɬ�פȤ��Ƥ���ͤϵ��äƻ����Ȼפä�

8. ƿ̾������

����μ���ʪ��β���ͤ������Ϥ˸٤�Ȥ����������ä�����

9. ƿ̾������

�֥֥å������ޥ�˶���Ҷ�ã���ܤ���ä���Ƥ���뤪�Ф������ˬ��

�ܹ����ʻҶ��ˤϴ��ä���������

��������Ź�����Τ�����Żҽ��Ҥ����뤫���ܤϼ�ڤ˼���������ˤʤä�����

��ʬ���Ҷ��κ����ߤ����ܤ���ʸ���ƴ�ñ�˼������褦�ʻ��夸��ʤ��ä�

1940ǯ��Ȥ����Ȥ�����ξ�Ƥ����ޤ줿��

�֤�������ˤʤä���͡פ����Τ��ܤ��Ϥ������ܹ�����ξ�Ƥϸ��äƤ�

10. ƿ̾������

�ޤ����� �ޤ����ʡ�

��ۤ� ���Ф����ޤ����ʡ���

11. ƿ̾������

���������ͥ���Dz�ˤ��Ƥۤ�����

���μ�Υͥ��ϾޤϤȤ�Ƥⶽ��Ū��

���������ȤϤ狼�äƤ��롣�����ɡ�

12. ƿ̾������

����������������������

13. ƿ̾������

��5

���Ψ�˸���������

������ƻϩ����伫ư�֡��Х��������Ψ�����դߤ�ȡ����ޤ�Ȥ��Ȥ�����ˡ�ϥʥ��������ǥ������Ȼפ����ɤʤ�����ž�֤Ǥ�̵�������ʰ�ϩ��¿����

14. ƿ̾������

�ߤʤ�����äƤ뤱�ɤ���ϱDz�Ǹ�������

�����ɤ�Ǥ�����ǵ㤱�Ƥ��ޤ�����

15. ƿ̾������

���������θ���ȲȤˤ��ʤ��鿧����ܤ����٤��㤨����˲����ͭ������

���Υ����Ȥ���ã���Ƥ����ͤ˴���

16. ƿ̾������

�ޤ��Ϥ��Τ���

17. ƿ̾������

��������ܤǤϤɤ��ο�ۤ����ԤΤ��ޤ�줫�Ƕ�Ǻ�ä�̡�����ߤ����ˤʤäƤ��ޤä����߽к��������ۼԤȤ��ä�������ɸ�������뤫�餽���ʤ롣

18.

19. horse lover

ʸ���

��ۤȤ�ɤϽ������ä��Τ�WPA�Υץ���������ʤȤ��äƤ�ۤ��γ�ư�ϤۤȤ�ɤʤ��ˤǤ��ðۤ��ä���

���Ȥ���ޤ���

��ʸ��

>The WPA paid the salaries of the book carriers?almost all the employees were women, making the initiative unusual among WPA programs, but very little else.

���Ǥ���

��������ʸ�����ܸ����ϸ���ǤϤʤ��Ǥ��礦����

�����������ϡ�

����Ѥ��줿�ͤΤۤȤ�ɤ��٤Ƥ��������ä��Τ��ðۤ��ä�����WPA�ϵ����λ�ʧ���ʳ��Τ��ȤϤۤȤ�ɤ��ʤ��ä����ʰʹߤε��Ҥǥ�����ƥ���ܥ��ƥ����μ��Ȥߤ��Ҥ٤����

��WPA��¿���ˤ錄����Ȥ�3ɴ���ͤ���Ѥ����褷������ʸ�ǵ��Ҥ��줿�������鷺����»ܤ����櫓�ǤϤ���ޤ����Τ��Ȥ��ΤäƤ����顢������ʸ���ɤ��ʤ��Ƥ⡢�����ؤ���ʤȻפ��Ϥ��Ǥ����ʾ�

20.

21. ƿ̾������

������Υ��֥�ӥ�����Ϥ˾�äƿ�ʹ���ä������Ϥ������NPC����������

����������ˤ����ͥ����ä��ꤹ��Τ��ʡ�

22. ƿ̾������

����������˸������ʤ��������»ܤǤ����罰���˭���������Ϥ��롣

2,000���ϤΥ����Ѥ����Ʈ���丶�������˾��Ƥʤ������ä��Ȼפ���

23. ƿ̾������

�����ο���ؼԤ�����������ο�����붭�˹ԤäƤ��Τ����ɡ�����·����

�ֽ����ҤȤ�Ǥ���ʽ�˹Ԥä�����פʤΡ��פä�ʹ����뤽������

�������ȷٲ�����ƺǰ�̿�δ����⤢��Τ����ɡ��������1�ͤ��褿�äƸ��ä���ߤ���Ǥ��ƿ��ڤˤ��Ƥ�������äơ�

����⻳���ޤǹԤ��Τʤ������������ɤ������˻פ��뤱�ɡ��Ϥ˾�äƤ뤫�����ϴط��ʤ�������������Ϥοͤηٲ���������뤫�餹��������Ū�ʤ���͡�

24. ƿ̾������

���������������Ϥ�Ļ���ܥС������

�Ϥdzع����̤������äƤ����λפ��Ф�

25. ƿ̾������

��13�ʤ�ۤɡ�������������ͤ�����Ϥ���Ŭ�ʤΤ����Τ�ޤ���͡�

26. ƿ̾������

�Ϥ��Ф��ɤ��ä�

���Ӥ伯��ȤäƤ�������ʤ��ä��ʤ�

27. ƿ̾������

�ճ��ȺǶ�ޤ��Ϥ�����Ū�ʻȤ�������Ƥ��Τ͡�

28. ƿ̾������

�Ϥ�����

29. ƿ̾������

�� LIFE �פϡ����Ǥ����̿�����������餽�λ�����������ͻҤ��褯ʬ���ä��ļˤοͤ��äˤ��꤬�����ä��������ʤ����ȤƤ���Ũ�ʥ���ꥫ�ˤΣ��ڡ������ʡ�

30. ƿ̾������

������ʤ���WPA�λ��ȤǸۤäƤ�館���Τ������ݸ�����������ä��褦�����顢��ʬ�����Ϥ�Ư�������ʤ�����������������Ф�����ä��äƤ��Ȥˤʤ�Τ��ʡ�

����Ƿ��28�ɥ�ĸ��ߤ����ܤβ��ͤˤʤ����Τ�Ĵ�٤Ƥ�狼��ʤ��ä�����ɡ�����äȥ��Τ����ѡ������١� �ο����Ϥ�ߥ塼�������Ȱݻ�������Ϥɤ����ä��Τ������ļ�ʢ�ʤΤ��ʡ�Ϸ������Ф�Ȥ������ʤ��ä������Ͼ�餺���⤤���Ȥ����������Ѥ�����Ψ�ٳ��뤷�ƤǤ�äƤ�������ʸ��ѻ��Ȥ�褯�Ҥͤ�Ф��������Ȼפ��ޤ��������ǥ�Ϥ��ä�ʷ�ϵ��Ǥ�����

31. �����餿����

�ƹ�ν��϶����͡����������ܤν��⾡��Ȥ�����̶̰�����

32. ƿ̾������

�֥å������ޥ����Ⱥ�˴������ޤ줿���Ȥ⤢�ä���ʤ����ȿ��ۡ�

�Ǥ��ˤ��ȡ��ٲ����������äƤ����ΤϳΤ��ˤ�������ʤ���

���Ƥ��餤�ϻ������Ƥ�館�Ƥ����ɤ��Τ�����

�Ǥ��Ϥ˾�뤫�����ϴط��ʤ��äƤ����ո��ϡ�

����ʤ��Ȥ�ʤ��Ȼפ���

���ϤäƤ����Τϡ�����ʤ�����ϻȤ��衣

33.

34.

35. ƿ̾������

�Ϥ���ô���餹���

�����Τ��νŷڤ�����ͭ��Τ���

������������Ū��ô����Ż�����

36. ƿ̾������

���λ���ο����ؿͤϤ��ʤ�Υ���ƥ�����������ɤ�ʹ�������ʤ��餤������������ʹ�����Ƥ��줽�����磻�Υ�����ǤϹ�κ��������˶��դ��