この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る世界に対する理解をさらなる高みに引き上げた科学だが、未だに解けない謎も存在する。研究が進めば進むほど、不思議と謎に包まれる生命の神秘。ここでは生命に関しての10の謎を見ていくことにしよう。

10. 牛が食事のとき必ず北か南を向く謎

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る牛の衛星写真から数千年も見過ごされていた事実が判明した。牛は食事のときと休憩のときは必ず地球の磁極、すなわち北か南を向くのだ。これは風などの要因とは無関係で、その理由はよく分かっていない。

一部の動物は体内にコンパスを有することで知られているが、大型哺乳類においてこれが確認されたのは初めてのことだ。

さらに奇妙なことに、極に近い場所にいる牛ほど、その方角が不正確になってしまうという。6大陸全てに一貫して観察されることから、何か目的があるようではあるが、この現象が移動あるいは肉食動物を回避しようと誤ってしまった末の行動なのかはよく分からない。東西に並ばせることができないのだから、農業にも影響するのではないだろうか。

9. 海から陸に上がった哺乳類が再び海へ帰った理由

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る海洋生物が海から出て、手足を発達させ陸上を闊歩するようになったことはご存知だろう。陸には進化に理想的な手つかずの資源が大量にあったことを考えれば、それも理に適っている。だが、クジラやアザラシの直接の祖先など、一部の動物が水の中に戻った理由は不明だ。

歩行する動物が泳ぎを学習するには大きな労力が必要となるため、陸上生物が海の中に戻ることは、その逆よりも進化的にはるかに難しい。これが科学者がこの問題に長年首を傾げてきた理由である。そして、海洋哺乳類は、進化の過程のかなり後になって手足を掻く代わりに、尻尾で泳ぐ効率的な方法を発達させた。これもまた謎だ。そもそも、どうしてそんな面倒なことをしたのだろう? 現代進化理論上の最大のミステリーだ。

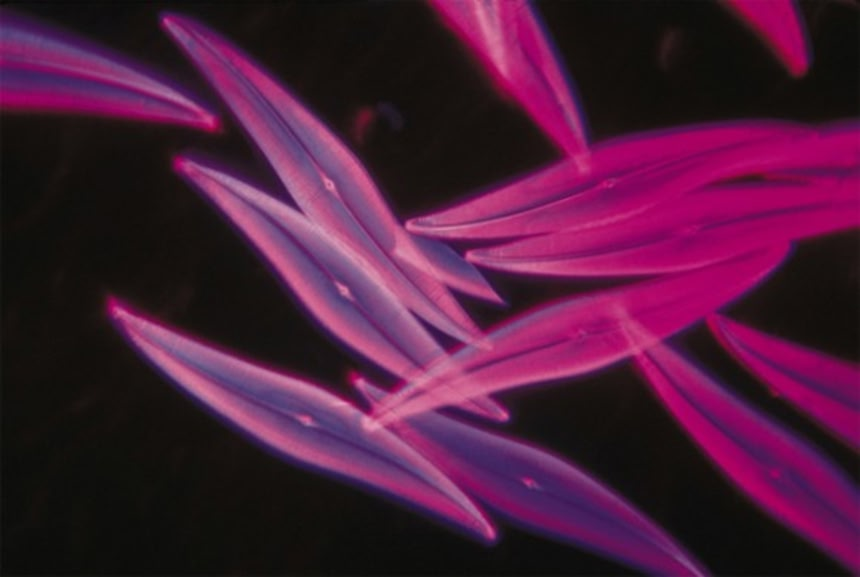

8. なぜ植物は強力な麻薬物質を作り出すのか?アルカロイドの謎

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る植物はしばしば、口にした動物に作用する実にクールな物質を作り出す。それはアルカロイドという植物や動物において産生される物質の総称で、モルヒネもその一種だ。植物からはおよそ7000種のアルカロイドが確認されており、盛んに研究されてきたにもかかわらず、なぜ作られるのかよく分かっていない。

アルカロイドは他の動物が摂取した場合、様々な反応が引き起こされる強力な物質である。モルヒネを産生するケシについては、捕食者を遠ざけるうえで役立つとする説もあるが、その効果的な鎮痛作用ゆえに、本当に役立つのかどうかは疑問の余地が残る。また、そうした外的要因ではなく、植物自身の代謝を調整しているという説もある。

7. 顕花植物が地球を支配、チャールズ・ダーウィンが頭を悩ませた「不愉快な理由」

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る被子植物に属する顕花植物(花をつける植物)であるが、ご存知の通り、どこでも目にすることができる。だが、こうしたことは必ずしも当たり前のことではなかった。顕花植物があっという間に他の植物を圧倒したのは約4億年前のことである。そして、その結果、今日の植物の90パーセントを占めるまでになった。

かのチャールズ・ダーウィンも頭を悩ませ、これを「不愉快な謎」と評している。その祖先が登場してからの急激な進化は、自然淘汰を通じた緩慢な進化論に真っ向から対立するのだ。しかも、植物には進化上のメリットなどないのだ。花を咲かせる栄養上のコストを、成長などに費やした方が進化の階段を登りやすいのだから。だが、枯れても化石を残さないために、このさすらいの植物がどこから来て、どうやって他を圧倒したのかを知ることは難しい。

6. 赤道付近が多様性に富む理由

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る寒い地域から赤道に向かって移動すれば、種の多様性が増すことに気がつくだろう。プロイセンの冒険家アレクサンダー・フォン・フンボルトがこのことに思い至ったのは、およそ200年前のことだ。自然の生命のみならず、人間の文化も、病気もより多様で活力を呈するようになる。アフリカや南米で危険なウイルスが大流行したというニュースが流れることがあるが、それは途上国の衛生状態がよくないということだけが理由ではない。病気を引き起こすウイルスや細菌が、南国ではより活発で多様性に富んでいることも原因なのだ。

その理由は明らかだと思う人もいるかもしれないが、科学者の見解は分かれている。30を超える説があり、生命の多様性を鑑みると、それらの仮説を1つの結論にまとめることはほとんど不可能に思える。

5. 植物プランクトンのパラドックス

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る植物プランクトンは広範な水域に生息しており、数多くの亜種が存在する。基本的には浮遊する植物で、世界中の水系で見ることができる。その莫大なまでの多様性は、進化と自然選択を無視するかのようだ。資源には限りがあるため、多すぎる生命は互いに殺し合うことなく生態系で生き残ることは不可能なのだ。だが、それでもどういうわけか彼らはそこに存在している。

この問題は何も植物プランクトンに限った話ではない。栄養が豊富な水域は、そうでない水域よりも多様性に乏しいことが証明されている。栄養が豊かなほど多様性に富むという直感に反するこの現象は、富栄養化のパラドックスと呼ばれている。

4. アルゼンチンアリの世界侵略ミステリー

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るアルゼンチンアリは一見どこにでもいる普通のアリに見える。だが、彼らは、人間を除けば、3つの大陸にコロニーを作り出した唯一の種なのだ。ヨーロッパ、南アメリカ、アジアを股にかける3つの超コロニーは、同じ遺伝的特性を共有する本質的には同じアリによって形成されている。その地理的分布があまりにも広いため、超コロニーの社会的構造についても謎に包まれている。

アルゼンチンアリは仲間に会えばすぐにそれを認識するが、別の種のアリに対しては攻撃的だ。その点を別にすれば、今日のアリの遺伝情報は数千年もの間変化がない。自生環境の外に出た種が通常は急速に進化を遂げることを考えれば、これもまた奇妙なことである。

3. 謎めいた人類の祖先

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る現生人類の系統は、長年詳しく研究されてきた。その甲斐あって、最初の人類が出現したのが大昔であっても、我々の起源についてはよく理解されているかのように思われる。だが、それも絶滅種のDNAから新種の人類の祖先の痕跡が発見された今となっては、過去の話だ。

科学者たちがデニソワ人(名は発見されたロシア・アルタイ地方のデニソワ洞窟に因む)というネアンデルタール人の近類のDNAを解析していたとき、未だに特定できない未知の種の痕跡が発見された。デニソワ人についてはいくつもの謎が残されているが、少なくとも彼らが何者で、どこから来たのかは判明している。だが、3万年前に彼らと交配し、デニソワ人のDNAにはっきりと跡を残した種については別である。分かっていることは基本的に、彼らがデニソワ人に生物界では例を見ない奇妙な歯を与えたということだけだ。

2. 酸素なしでも生存できる動物

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る地球上のほぼ全ての生物が、消費するなり、生産するなり、何らかの形で酸素の助けを借りて生きている。だからこそ、地中海の奥深くにまったく酸素を必要としない動物が初めて発見されたときには衝撃が走った。一部のバクテリアや他の単純な生物は酸素なしでも生きることができるが、複雑な多細胞動物では前代未聞の出来事である。この新種は動甲動物に属する極小型の動物で、かつては酸素を利用していたが、酸素濃度が低下した環境に適応するため、塩に切り替えたと考えられている。

これまで酸素がない環境を生きる複雑な生命は知られておらず、その進化の経緯についてもまるで分からない。研究が進めば、6億年前の酸素が存在しなかった海の生物についても解明が進むだろう。

1. 有性生殖

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る一部の微生物や植物を除けば、ほぼ全ての生物が有性生殖を行っている。何か当然かのように思われているが、これが進化論的にどれほど異常なことなのか理解されていない。種の半分を占めるオスは、環境からメスと同じだけの資源を利用するが、自ら子孫を残すことができないのだ。なぜ、長期的には明らかに不利益となる仕組みを作り上げたのだろうか?

最も支持される説の1つに、有性生殖は有害な突然変異を排除するうえで役に立つというものがある。だが、これは正解ではなさそうだ。様々な生物から集めた700の遺伝子を調査した結果、有害な突然変異は世代当たり0.5パーセントも存在した。これほどの欠陥があれば、有性生殖を正当化することができない。人がセックスを好きなのと同じくらい、その理由も大きな謎に包まれている。

花の繁殖には昆虫の進化が関わっていそう

赤道直下の多様性は、年間を通じた高温で

生命活動が鈍くなる期間がないことに理由がありそう

…とか想像はいくらでもできるけど

証明するのが難しいんだろうなー

てか酸素の代わりに塩使ってるって

予想の斜め上過ぎた

よく考えると、たしかに謎だなぁ〜…

しかしこれら全てに納得できる理由を考えるのは人間くらいだしな〜…

2は小魚やオキアミの味が忘れられなかったからだろうね。

※3

同じく花は昆虫の存在が大きいのかも、と思いましたよ。

トウモロコシなんかは風媒花と云われているけれど、花蜜は採れないにも関わらず蜜蜂は好んで花粉を収集する、と本で読んだことがある。ナス科の植物も同様に。

多分、花の方も虫に花粉を運んでもらう方が有利だと分かっているんじゃないだろうか。

あと、赤道付近で種の多様性が…って話は、紫外線が豊富なことに関係ないだろうか…??

紫外線から遺伝子を守る為に色々進化する必要もあったろうし(と云うか、太古の地球は今よりも酸素が薄かったから紫外線が多く降り注いでいたはずだし)、あと温度が常に高い、って云うのはやっぱり代謝が活発になるから、進化のサイクルも早くなるかも?

>顕花植物があっという間に他の植物を圧倒したのは約4億年前のことである。

あれ?被子植物の出現はいくら古くても2億数千万年前の三畳紀で

陸上を支配するようになったのは白亜紀に入ってからだよね

4億年前だとようやくシダの森林が広がっていた頃か

>この問題は何も植物プランクトンに限った話ではない。栄養が豊富な水域は、そうでない水域よりも多様性に乏しいことが証明されている。栄養が豊かなほど多様性に富むという直感に反するこの現象は、富栄養化のパラドックスと呼ばれている。

なんだか人間の歴史に被せて考えられるような・・・

なぜ男と女があるかって?神様は僕たちに愛をプレゼントしたからだよ

※6

顕花植物は裸子植物も含むから一応あってる。顕花植物という用語自体誤解を招きやすいが

こういうの取り上げてくれるからパルモたん好きだよ

有性生殖、謎だよねぇ

富栄養化のパラドックスとかいうのは、

ストレスによる説明があったように思う。

同種間より異種間の方がストレスが大きいと仮定すると、

貧栄養下では、種の母数が少ないので接近しないのストレスが無く細々とみんな生活している。

富栄養下では、環境にもっとも適合する優勢な種の個数が増える。すると優勢じゃ無い種は大きなストレスに晒される機会が増えて減っていき、優勢な種ばかり増えて行く結果になる。とか

「生命の起源」は入ってないのかー

9→おさかなおいしい

7→おはなきれい

面白いな。

牛のやつは、逆にいえば肉食動物が東西から寄ってくるからと考えられるんじゃないか??

進化の過程をコンピュータ上で大規模にシミュレーションするような研究が増えてくればこのうちのいくつかは説明がつくようになるかもしれんな…

だからおれらを作ったのは超知的生命体なんだって

気まぐれにいろいろ作ったりしてるんだよ

※13

東西ではなく南北を向いていたら、影の認識はしやすいね

なるほど。

※13

牛「お日様まぶしいですし」

地球上の物が丸が多いのが謎

毛穴も丸いしにきびとかも丸い

何で四角とか丸以外の形状じゃないんだろう

人間が人工的に作る物は四角とかが多いけど人類も動物も昆虫も丸っこい形はしてるけど定規で引いたようなカクカクっぽい生き物っていないよな

何で丸がベースなんだろう

米14

紙にインクを垂らすと丸く広がるだろ?

つまりそういうことだ

自己組織化で調べてみるといいよ

>有害な突然変異は世代当たり0.5パーセントも存在した。

無性生殖はどれくらいなの?それと比較せずして正当化できないと言える理由が他に?

宇宙人が遺伝子操作をしたとかのトンデモ説が好きですw

※16

謎ではない

丸いのは一番外圧、内圧に対するストレスが少ない合理的な形だから

地上にはどこにでも空気がある

地球上の物は何でも全方位から空気に圧されてる

全方位から圧されたら自然と丸くなるでしょ

5番のやつは資源がないからこそ社会が成熟しないと回らないってことじゃないかな?

ってことは単細胞生物が多細胞生物に進化したのも栄養分が少なくなったり片寄ったりした結果じゃないかな?

うちの犬はウン する時はいつも北か南向くよ 方位磁石で調べたからマジ

進化論ってよくメリットが語られるけど、素人考えだとデメリットの方が重要な気がするんだよな

無差別な方向に進化して有益無益・有害無害な様々な形質の内、有害な形質(環境に適さない)ものだけ死滅するって考えれば、無駄なものなんていくらあってもいいと思うんだ

有性生殖に関しては、初期の卵子と精しをお互いに放出しあう関係では負担は大差ないはず。そこから哺乳類に至るまでにどんどんメス側の負担が増えていくことになるので、妊娠、子育ての負担を受けず、リソースを身体能力の強化に振れる個体が一定数いないと集団として生き残りにくかったのではないか。

10→日照方向による草の向きの食べやすさ

※21

無駄なものなんていくらでもある。哺乳類は匂い遺伝子を1000個ほど持っていて人類も同じだけど、人類で機能しているのは347個だけで残りは常にスイッチオフの状態になっている。

ホライモリは眼を作る遺伝子を一通り持っていて光が当たると目を作りだすようになっているけど、実際には光が当たるとメラニンを精製して目の基に光が当たるのを妨げるので結局目が出来ない。

7は他の動物が花に惹かれてタネを運んでくれるとか、受粉しやすいとかじゃないの??

植物の花びらは何のためにあるのか…。確かに。いらないと言えばいらないし…。

今夜は眠れそうにないな

※23

目が横だから眩しいんだろうな

5番だけど金魚とかは栄養過多だと死んじゃうよ。

胃腸をやられてひっくり返るんだ。

具合が悪い時は変な薬剤使うよりも暫く絶食させた方が良いくらい。

栄養取りすぎも良くないって事じゃないのかな

10-らくだの話であったな「太陽の方向」だってさ。陽の当たる範囲を小さくしてるんだよ。

7-あと数百年で竹林がジャングルや森林にとって変るそうだ。そう考えると被子植物の盛りも今のうち。

自然は多様性を好むからじゃないかな(海に再び帰ってみるとか)

その方が生物種全体として環境の激変に耐えうるし

有性生殖が雌雄同体より繁栄してる理由は分からんけど

たしかに花って謎だよなぁ。

野菜とか植物とか育ててると、「花」ってかなり栄養使うみたいで、追肥とかしないと栄養不足なったりするんだよね

「そんなに無理すんなら花咲かせなきゃいいじゃん」って育てながらよく思う

まあでも、花が咲くとだいたい蜂とかが来るんだけど、蜂ってかなりの益虫なんだよね。

他にも「害虫は葉に群がって益虫は花に集まる」って気がするから、

やっぱ虫かね

神が創造したんだからおかしくない

海洋哺乳類はネズミみたいな哺乳類が一気に大型化した時期に水辺で浮力による移動の楽さで進化したんじゃないの?ビーバーやカモノハシは尾びれに進化していきそうだし、アザラシ類は後ろ足だから微妙に違うだろうから。

せっかく陸上に出たのにって、その陸上だっていつまでも住みやすいとは限らないじゃない

オス側の変異とメス側の変異を取り込めるから、

有性生殖の方が生存に有利な変異を後に残しやすいんじゃない?

クジラに関しては、ウミイグアナが既に近い答えを出してるだろ。

ウミイグアナは、食料の少ない陸に見切りを付けて、海に活路を見出した。

クジラの祖先も何らかの生物との生存競争に負けて、生きる為の糧を海に求めた結果でしかないんじゃないかな?

なんかどれも無茶苦茶難しい訳じゃなくて、微妙に分かりそうな感じがいいね

確かに聞けば謎だらけだね

そう言えば前から気になる事なんだけど

新しい種、たとえば人間なんかが生まれた時って必ず

3人以上は必要なんだよね2人だと近親交配が起きて

種として生存できないから

でも、同じ遺伝子を持ち合わせた個体が3人も同時に

生まれるのかなあって・・・・

そんな事あるのかな?卵がさきかニワトリがさきかの問題に

似てると思うけど・・・・・

厳しい環境で多様化するってのはニッチな方へ行った方が他の奴と競争しなくて済むからとかじゃないのかなあ

と素人は思うのであった

>>栄養が豊富な水域は、そうでない水域よりも多様性に乏しいことが証明されている。

>>栄養が豊かなほど多様性に富むという直感に反するこの現象は、富栄養化のパラドックスと呼ばれている。

これはスポーツ後進国ほど多様なフォームを操る選手がいるのと同じだよ。

>歩行する動物が泳ぎを学習するには大きな労力が必要となるため、陸上生物が海の中に戻ることは、その逆よりも進化的にはるかに難しい。

そうかなぁ…?

哺乳類だけでも全く別の2系統(鯨類、海牛類)が完全な水生になっているし、爬虫類も過去に魚竜、首長竜、モササウルス類がいたし、現在のウミヘビの一部は完全な海生。

これに産卵や孵化直後のみ陸にいるウミガメ、海への依存度が高い鰭脚類やペンギン類、その他の半水生のものを加えると羊膜類だけでもかなりの系統が泳ぐための進化をしているんだけどなぁ…

どちらかというと、呼吸を改善して陸生動物になる方が難易度が高そうな気がするんだけど。

牛はその方向を向いて食べているほうが生存確率が上がったから

理由は太陽の方角と肉食動物へ視認の関係かな

でもまあ南北を向いてれば群れで視覚的に全方位をカバーできるな

海に戻った哺乳類はそうせざるを得ない環境だったから

進化の逆行であろうとそうして生き延びるしかなかった

つまり彼らは陸上での生存競争で不利な立場だったんだろう

ていうか進化は環境適応の結果だから一方通行なばかりではない

花を持つ植物は昆虫等による種子の拡散で一気に広まった

てことはそれに該当する生物が多かった時期があった?

ここでもコスト云々(非効率)だからおかしいと書かれてるけど

環境によってはそれが最適な場合もあるから結果として繁栄している

有性生殖も同じで非効率でもしっかり繁栄しているから効果はあるはず

簡単に言えば役割分担だろうな

例えば人間なら産み育てる側とそれを守る側に役割分担して生存確率を向上させている

基本的には子に直接関する側とそれにつながる別のことをする側に分かれているんだろうな

愛情はおかあちゃんのほうが大きいわけだ

花にも意思があるってこった

虫が花びらに降り立った瞬間ブファーって花粉を虫に吹き付ける花もあるし

あと虫も花に洗脳されてんだよ

だいたいが宇宙人の仕業だね

有性生殖はウィルスや細菌に対する抵抗を持つためて説があるな

この説には正直恐怖を感じる

何せこの説で言えば、性を持たない進化をしたり、進化の過程で性つー概念を捨てた生物は

そのほとんどすべてがウィルスや細菌、寄生虫に食い殺されてしまったてことだからな

生命にとって細菌との死闘は永遠に続く問題なのかもしれんな

9鯨偶蹄目でクジラだけ他と違いすぎ、あり得ない進化してる。

1人間がミジンコみたいに単為生殖と有性生殖やって、更に耐久卵産めたら最強だよね。プーチンがクローン作った上、本体がサイボーグになって実現しそうだけど。

有性生殖は、子供のころ疑問に思っておとーさんに「なんでこんなしくみなのかな」って訊いたら「できるだけ混ざって、どんな固体ができるか試すためじゃないかなー」って言われたのを信じてたけど、違うん?

ルドルフ・シュタイナーという人物はこの手の自然の謎を秘教主義的立場から解き明かそうとアプローチした。

興味深いので読んでみると良い。

残ってないけど膨大な名も無き原人の交雑からデニソワ人やネアンデルタール人やクロマニヨンなどができる頃にはそれなりの人数と遺伝子プールの違いがあったんじゃないかと

だから牛の映像はあの構図になるのか。面白いw

種の多様性…

富栄養状態のリア充の趣味は通り一遍のサッカー観戦とスノボだけだけど貧相な非リア充軍の趣味は多様性に富んでいる…

なに言ってんだろ俺?笑

牛の話は盲点だった、、、いままで全く気付かなかった。

6-単純に「太陽からのエネルギーが多い」=多くの生命を維持できる。そのままだと生存場所やエサがかぶるので様々に分化、小さなニッチに潜り込む。紫外線が多いのも変異しやすい(宇宙線量も多いのか?)。

やっぱり神様はいたんだね

有性生殖は、ミステリーでも何でもないよ。謎は解明された。

イースト・アングリア大学が「ネイチャー」に投稿している。

簡単に言うと、オス9:メス1の割合で交配を続けたグループは

遺伝子の質がどんどん良くなり、

オス1:メス1の割合で交配を続けたグループは10世代で絶滅した。

内容がちゃんとしすぎてて、「え?そうなんだ」というものばかり。

あとコメント欄にあるやつも、説のひとつにすぎないんだろうなあ。

この記事における「解明されていない」という意味がわからない人は、学術誌に載ってるから、なんらかの実験で結果がでたから、だけで謎が解けたとはならないって意味がわからないんだろうなあ。

まあ私は全部シュメール人のせいだと思うけど。

なんで毒の有るキノコと無いキノコがあるのかも謎

「解明できない」「わからない」ってことが実にいい。

「何でだろう?」と考えて考えて思いを巡らせると

人間のちっぽけさというか、謙虚さのようなものが芽生えて

学ぶことも調べることも考えることも楽しくなるよ。

水生哺乳類の進化問題はカモノハシが重要な鍵を握っている気がする…

牛の件は太陽が関係してると思う。西か東を見て食事をすると影になるか眩しくなっていやなのかも。太陽が低い極地方になるとそれが曖昧になるんだと思う。

有性生殖の理由は、抗えない細菌やウィルスの抗体を作り出すための合成ではないのか。ということは馬と結合もしくは馬を余すところなく喰らい自然とインフルエンザに対抗出来た人間がいても不思議ではない。

様々な説があるけど例外が出てきたときに、これはこういう仕組みからだって、無理やり既存の説に当てはめるのはよくないと思う。

『謎は科学的に解明された』って聞いたら一般の人はそうなんだって思考停止するよ。何かを特徴ごとに分類するのと、仕組みを理解することは別だと思うな。

分からないものを分からないままに観察してデータを蓄積していけばいいじゃん。

色々な説があるが、現実的な生命の起源から考えると、無機物から有機物。いわゆる命の無い物から生命が生まれているのは間違いなく、生命が絶滅した時期が無ければ想像しがたい多様な生命が生まれていた。

生物分類でいう(門)も、当時は今と同じくらいの種類が存在したことを考えれば、顕花植物や植物プランクトン、酸素なしでも生存できる動物もなんら珍しいことではないんだよなぁ。そっちの生命が生きていたらどんな世界だったんだろう?ワクワクする。

牛の話は絶対ウソ。放牧酪農のオレが言うんだから間違い無い。ヤツらは地面の傾斜やその時の風向き、あと気分だよ。

顕花植物の話って虫が小さくなったからじゃないかな

北か南でいうと犬が小便するときも北だか南を必ず決まった方向にするらしいな

10.

北か南どちらでもいいのなら磁気的というより電気的な反応のような気がする。

もし狭い小屋で東や西しか向けない状況を作ったら牛は具合が悪くなっちゃうのかな?

牛が南北を向く(向き易い)ってのは、両方の目に入る光量を同じにしようとするからとかじゃないの

そうすることで何が得なのか分からないが、たぶん捕食者を見つけるのに有利とかなんだろう

屋内や夜間人工照明だとどうなるか確認してほしい

有性生殖は脊椎動物なんかより遥か以前から続いてるから、負担を分担する為って説は明らかに誤りだよ

基本的に♂♀別れた微生物が雌雄同体の微生物より優れていることなんてないから

性別ってものができて、それが主流になったのはただの偶然って説が有力

人が宇宙を目指せる時代になっても解けない謎が多いのな

あと何百年かかれば解けるんだろ?答えを知らないまま死ぬのが惜しい

やっぱり男性は不要だったのだ。

男死ね。

牛の話で太陽がどうのこうのでまるで決着がついたみたいな言い方してる人いるけど、

それが理由なら別に牛だけに限らず他の草食動物にも同じ習性が無いとおかしいんじゃないか?

まぁ観測されたのがたまたま牛だけなのかもしれないけど。

最後のは増えすぎないようにする為じゃね?

微生物はともかく人や哺乳類が好き勝手分裂してたらあっという間に地上埋め尽くしそうだし

優れた個体と劣等個体がいて、動物、人間共に優れた方だけを求めるのもその為

有性生殖は種の爆増を防ぐ為の様な気がするけど

そんなに難しい謎かなぁ。生物は制限がなければほぼ無限に数を増やすというということと、代替エネルギーが得られれば何でも良いという法則に基づいているに過ぎないね。

性別は単純に役割分担でしょ

妊娠、産卵、子育てしてる間は体力も弱まり、ほぼ無防備なんだから守ってくれる存在が必要になる

これ含めていくつかはコンピュータで再現・検証できそうな気がするけど、そういうことやってる人いないのかね?

法則とか説から、自然の事象を帰納して当てはめるのはあかんて。

それはあくまで人間が考えたものなんだから。

その説とか法則に当てはまらない例外があるから、謎な訳で。

むしろ全ての科学的な法則には例外があるから、科学として成り立ってるんじゃないのかな。

人間の起源みたいにサンプルが少ないのを除けば仮説は色々立てられそうだね

例えば、6と5は太陽からのエネルギー量の違いで片付きそう

6は面積辺りのエネルギー量が多いほど共生できる個体数を増やすということだと思う

パイが大きければ個体数や種が増える余地があるということ

5は面積辺りの物質の濃淡が空間のエネルギー量の極端な差を生み、多様な種が増える余地が短期的に減るということだと思う

水以外の物質が多いほど透明度が下がり深いところまで太陽エネルギーが届かなくなる

つまり、浅いところに適応する種だけが増えやすい状態になる

浅いところで特定の微生物が増えると、益々透明度が下がるという連鎖に陥る

赤潮などはそれの極端な例として説明できる

有性生殖については、私は「有性生殖の方が穏やかに進化するからだ」という説を推したいね。

有性生殖を行う生物の多くは2倍体で活動している。結果として、雌雄それぞれの形質を引き継ぐ結果、生存に致命的な突然変異を起こしても、どちらかの遺伝子が正常に機能すれば死ぬことはない。個体で考えるだけでも中立論的になるし、これがむれになればより遺伝子の変異は中立的になる。

中立進化をより効果的に引き出すのが有性生殖じゃないかな?

※83

それなら太陽の向きに合わせて角度を変えなきゃおかしい

牛は食事や休憩の時「必ず」北か南を向くと記事には書いてあるぞ

※86役割分担は、きっと性別ができた後についてきた機能じゃないかな

地球にあるのが全部地球で生まれたと思うのが間違い

別の星で育った生物が地球に運ばれて来た可能性もある

植物のアルカロイドは非常に面白いね

いわゆるスパイスってのは大半がアルカロイド物質で、

少量ならば健康増進やおいしさを提供してくれるけど、大量に取ると生体作用の過剰反応で死に至る可能性もある物質だったりする

牛は、自転の影響で風が東西に吹きやすいからじゃないのか?

風下から捕食者に襲われるからそちらを見やすいように向く

どれも説明は面倒くさそうだけど、説明は不可能ではないように思うよ。

先に変異があって、環境にあったやつが爆発的に子供を残して新しいものになるんだから、 まだ役に経たない物質や行動パターンをせっせと作ってる動物や植物がいるかもしれないってのはすごく面白いし、ロマンを感じるよね。

※89

それなら全部二倍体の雌雄同体の生物でいいでしょ

カタツムリみたいに

※89

有性生殖の方が穏やかに進化? それは逆

単為生殖での遺伝子の(突然変異由来の)変化の割合に比べれば、有性生殖の遺伝子の(遺伝子混合による)変化の割合はかなり大きい

単為生殖と有性生殖の両方を行える微生物(ミジンコ等)の場合、環境が安定している場合は単為生殖、環境が激変した際に有性生殖をとるようにできている点からも、変化を促す仕組みとして有性生殖が生まれた可能性は高い

そういえば昔は教会を立てる場所をウシに選ばせたり

井戸をウシに探させたりしたらしいのう

ウシは地面の中の鉱脈やら水脈やらわかるのかもしれんのう

オスの生殖はギャンブル。100人子を残すか0人で死ぬか。

最も優れた(最も環境に適応した)オスだけが子を残す。

一世代重ねるごとにみるみる環境に適応する。

これにメスの分の半分が加わるので遺伝子プールの多様性が半分は担保される。

すごく合理的な進化システムだろ。誰か天才が考えて実装したんじゃないかと思うくらい。

有性生殖が謎って言ってる奴は一夫一妻の社会を基準に考えすぎてる。

人間の一夫一妻制度の方こそ謎なんだけど。

単細胞という、ある意味難しいことを考えないからこそ効率厨の様相を示す物は、争いが必要ないほど栄養があるなら、効率のいいゲームの進め方と同じで、答えは一緒になるんじゃないかな。喧嘩するにもエネルギーは使うし、それならただ増え続けるほうが効率がいい。みんな同じ考えを持てば全ての遺伝子は混ざり、平均化し、一つの種となってしまっただけな気がする。ある意味、満足を単細胞は知っているのかもね

有性生殖は別個体から特性を得て行くためじゃないの?なんかそう聞いたことあるけど

ただひたすらクローン増やしても耐性のないウイルス流行ったら全滅しちゃうけど、個体差あれば進行や耐性に差が出たりだとか

これって本当に今の時代の生物学者が言った事なのかな?

知らなかった話もあるけれど、哺乳類の海帰りについては、進化という現象が起こるという前提の上では、むしろここで挙げられるのが不思議なくらいだと思う…。しかも最大のミステリー扱いとは。単に、そこに入り込める隙間があったから入っただけ。

酸素を使わない生き物についても、むしろそっちの方が先祖だったという話をだいぶ昔から聞くし。