この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る科学者たちはこれまで、海底の巨大な潮流から、海洋の成り立ち、キリンの首、シマウマの縞模様に至るまで、世界の不思議となぞに挑んできた。お金の無駄遣いだの、それ何の役に立つの?と言われながらも、心折れずに研究をつづけ、人から人へと受け継がれ、ついにそれらの謎の答えが出たのだ。

ここでは、最近になって解明された、あるいは解明の糸口が見つかった10のミステリーを見ていくことにしよう。

10. デスバレーの動く石の謎

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る1940年代から最近まで、デスバレー国立公園内にあるレーストラック・プラーヤ(雨期には浅い湖になるが、蒸発すればただの乾いた大地になる湖)の乾いた表面を石がひとりでにさまよい動くという不可解な現象が起こっていて、多くの人々がその謎に頭を悩ませてきた。

何十年もの間、まるで見えざる力がたくさんの石を同時に動かしたかのようで、乾いた地面の上には長くひきずったような平行した跡が残っている。石はひとつ300キロにもなるものもあるという。

誰も石が動くところを目撃した者はいないため、ついに調査しようということになり、2011年、アメリカの科学者たちが低速度撮影カメラと突風を計測する観測所を現地に設置した。石が動くとオンになる、モーションアクティベート式GPSを15個の石灰岩にとりつけて、湖に設置した。

石が実際に動くのにかなりの時間がかかるかと思われたが、2013年12月、研究チームはついに石が動くのを目の当たりにし、ついにその謎が解けた。激しい雨か雪のせいで、干上がった湖に水深7センチほどの池ができる。それが夜になって凍り、薄い氷の板になる。それが昼の太陽の熱で溶けると割れ、水に浮かんだパネルのようになる。そこに風速15メートルくらいの弱い風が吹くと、氷が動いて石を押し、凍った表面の下の泥の上に移動の跡を残す。これが、数ヶ月後に湖が完全に干上がったとき、くっきり残って目に見えるようになる。風も太陽も水も氷も、多すぎても、少なすぎてもだめで、タイミングや量などの条件が完璧でないと石は動かない。

9. キリンがあの細い足でまっすぐ立っていられる理由

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るキリンの体重はおよそ1トンほどあるが、それにしては足の骨が極端に細すぎる。しかし、彼らは体を支えられなかったり、怪我をしたりということはない。その理由を探るために、王立獣医大学の研究者たちが、欧州連合の動物園から寄贈された、自然死したり、安楽死したキリンの四肢を調べてみた。

これらに固い支えをつけて250キロのおもりを使って、足にかかるキリンの体の負荷をシミュレートしてみたところ、それぞれの四肢は安定してまっすぐ立ち、なんの問題もなく、かなりの負荷にも耐えられることがわかった。

これは、キリンの足の骨に沿って走っている溝の中にある提靭帯(骨を支える繊維組織)のおかげだ。キリンの足の骨は人間の足の中足骨や、手の中手骨に似ているが、キリンの場合はこれがより長い。提靭帯はそれ自体は力を生むことはないが、筋肉ではなく弾性繊維でできているため、受け身で支える形になっている。つまり、体重を支えるために筋肉を使う必要がないため、疲労を軽減することになる。さらにこの靭帯はキリンの足の関節も守っていて、足が折れたりするのを防いでいる。

8. 歌う砂丘

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るモロッコのタルファヤやオマーンのアル・アスカラなどにある砂丘が、低くうめくチェロのような音を出す例がいくつか知られている。音が15分も続くこともあれば、その音が10キロ離れた場所でも聞こえることもあるという。ときどきしか鳴かない砂丘もあれば、毎日音を出す砂丘もあるが、これは砂が滑り落ちたときに起こる現象だ。

研究者たちは最初、音は砂丘の地表下の層の振動音ではないかと考えたが、研究室での実験で、砂を傾斜から滑り落としたときにこの音を再現できることを発見した。音を出しているのは砂丘ではなく砂なのだ。砂が砂丘を滝のように滑り落ちるとき、砂粒同士が振動して音を発しているというわけだ。

研究者たちは次に、どうして多様な音程の音を発することができるのか、ふたつの砂丘の音を比べて調べた。モロッコの砂丘は中央のドより2オクターブ下のGシャープで、常に105ヘルツあたりの音を出していた。オマーンの砂丘はFシャープからDまでの9つの音で、周波数が90から150ヘルツの間の音だったという。

砂粒の大きさが音の高低の違いになることがわかった。モロッコの砂は150から170ミクロンとほぼ同じサイズだったため、継続的に同じGシャープの音だったが、オーマンの砂は150から310ミクロンと幅があったため、9つの違う音という開きが出た。オマーンの砂粒をサイズごとにいくつか抽出すると、ひとつの周波数の狭い範囲の振動だと同じ音が出ることがわかった。

滑り落ちる砂粒の速度も音の違いの原因になる。砂粒の大きさが似通っていると、同じスピードで落ちて、音程の差はないが、大きさが違うと落ちるスピードが変わり、さまざまな音が出る。

だが、なぜこれらの音が音楽のように聞こえるのかはわからない。科学者たちは、滑り落ちる砂粒の振動がシンクロして、拡声器の振動板のように空気と一緒になるからではないかと推測している。

7. 伝書ハトのバミューダトライアングル

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るそれは1960年代、コーネル大学の教授が、知らない場所からでも戻って来られる伝書バトの優れた帰巣本能の研究をしたときにに始まった。教授がニューヨーク州のさまざまな場所からハトを解き放つと、ほとんどのハトがきちんと帰ってきたが、ジャージーヒルから放したハトは戻ってこなかったという。どういうわけか、ここから放したハトはいつも方角がわからなくなって迷ってしまい、てんでばらばらのほうへ飛んでいってしまう。1969年8月13日にやっと帰り道を見つけたが、その理由は不明だった。

米地質調査研究所のジョナサン・ハグストラム教授が、ハトたちは太陽か地球の磁場の位置をコンパス、音を地図として使って進路を決めているという仮説をたて、物議をかもした。

ハグストラムは、ハトたちは人間には聞こえない超低周波不可聴音を利用していると信じている。古代の宗教儀式で使われ、わたしたちの先祖の精神状態に影響を与えた音かもしれない。

この伝書バトの場合、深海の波から地表に伝わるわずかな振動によって発生した低周波を、家に帰る標識として利用しているのかもしれない。ジャージーヒルで迷ってしまったときは、気温や風のせいで低周波が大気圏まで上がってしまい、ハトたちが感じとることができなかったからだというのだが、1969年8月13日は、気温と風の条件が完璧だったので、ハトたちは低周波を聞くことができ、家に帰る進路を見つけることができたということだ。

6. オーストラリア唯一の活火山のユニークな成り立ち

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るオーストラリアの唯一の活火山エリアは、メルボルンからマウントガンビアまでの500キロに渡って広がる地域だけだ。過去400万年の間に400回ほどの火山活動があったようだが、最後の噴火は約5000年前。現在はまったく火山活動のないこの地域で、なにが原因で噴火が起きたのか、科学者たちは首を傾げてきた。

地球上のほとんどの噴火は、地殻構造プレートの端で起こっている。このプレートは年に数センチというわずかな距離だが、地球のマントルの上を常に動いている。しかし、オーストラリアでは、大陸の厚さの違いのせいで、地下のマントルに流れができて地表に熱を伝えている。1年で7センチというオーストラリア北部の地殻移動とともに、マントル上部の高温物質が上昇するホットスポットがこのエリアに発達し、マグマができた。これに似た孤立した火山エリアは、世界には50ほどあるという。

5. スーパーファンドできれいになった海で繁殖する魚

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る1940年代から70年代にかけて、工場がマサチューセッツのニューベッドフォード港にポリ塩化ビフェニル(PCB)を垂れ流した。PCB濃度が安全基準レベルの4倍以上にもなっていたため、環境保護庁はこの港を有害産業廃棄物除去基金、いわゆるスーパーファンドの対象地区とした。しかし、この港は生物学的な問題を生んだ場所でもあった。

有害物質で汚染されているにもかかわらず、この港でタイセイヨウメダカが繁殖していたのだ。PCBはそのものよりも、消化し代謝することによって中毒を起こす。しかし、このメダカはオフのスイッチを入れて、毒素の代謝を止めるよう遺伝的に進化してきた。彼らはPCB汚染にうまく順応しているわけだが、こうした遺伝的変化のせいで、このメダカはほかの生物より汚染物の有害な影響の許容量が大きいのではないかと考える科学者もいる。だから逆に水がきれいすぎるクリーンな環境では生きられない可能性もあるのだ。

このメダカはシマススギ、アミキリなど、わたしたち人間が口にする魚のエサになる。だから、たとえメダカがPCB毒素に対して免疫があっても、実は蓄積されたその毒素が食物連鎖をまわり巡って、わたしたちの体内に入ってくる可能性があるのだ。

4. 海底波はどのようにしてできるか。

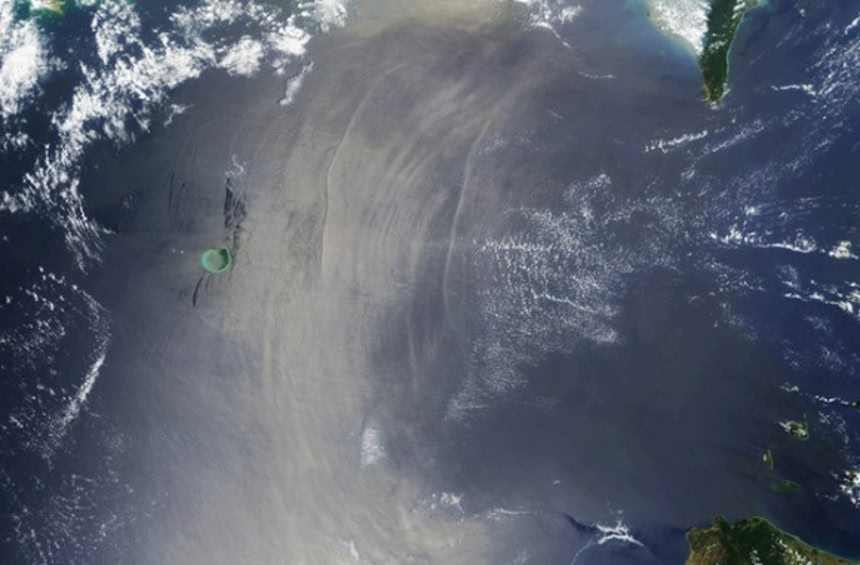

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る海底波、いわば内部波は、海の下にあるため見えない。じわじわと海面に上がって来るため、衛星以外は見つけることが難しい。最大の海底波は、台湾とフィリピンの間のルソン海峡に現れる。高さ170メートル、秒速わずか数センチという速度で移動しているという。

こうした海底波がどのように生まれるのか、理解しておく必要がある。地球の気候変動の重要な一因になるかもしれないからだ。海底波は、比較的塩分が少なく温かい海の上のほうの水と、塩分が多く冷たい底のほうの水が混ざっていて、海洋全体の塩分、熱、養分の大きな流れを動かしている。熱は海の上のほうから下のほうへ移動するのが基本だ。

ルソン海峡の巨大な海底波がどのように発生するのかは、長年の謎だった。目には見えないが、機器の開発によって海底波とまわりの海水との密度の違いがわかるようになった。科学者たちは15メートルの波浪水槽を使って、底のほうの冷たい水を海底に見立てたふたつの嶺の上を押し上げることで海底波を生み出す実験をしてみた。

ルソン海峡の巨大な海底波は、それほど高くない海嶺の間隔によって生じるようだ。気候モデルにおいて、これはパズルの重要なミッシングピースだ。現在、地球の気候モデルでは、こうしたプロセスをとらえることはできないが、もしこうした海底波のしくみを説明しなければ、答えは違ってくるだろうという。

3. シマウマはなぜ縞模様なのか?

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る捕食者を惑わすカモフラージュのためとか、体温を一定に保つためとか、繁殖相手を選ぶためといったいくつかの説がある。デービスにあるカリフォルニア大の科学者たちは、亜種も含めてシマウマ、馬、ロバなどの種類が棲んでいる場所を調べ、色、居住区、シマウマの縞の太さなどの情報を集めた。それから、チェチェバエや馬やシカにたかるアブ類の分布地図を作った。

その結果、得た答えは驚くべきものだったという。ハエやアブに悩まされることが多い場所ほど、シマウマの体の縞が多くなるというのだ。シマウマは馬などの同種の動物に比べて毛が短いため、ハエに弱い。吸血バエは致命的な病気を運んでくる場合があり、この危険を避けることはシマウマにとって重要なことなのだ。

スウェーデンの大学の研究者が、ハエはシマウマの縞模様を避ける傾向にあることを発見した。ハエは白ではなく黒い部分に惹きつけられるが、縞模様は嫌いらしい。黒い縞の幅が大きいとそれだけ刺されやすくなるので、シマウマの縞は適切な幅になっているという。

2. 地球上の種のおよそ90%が大量絶滅した理由

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るおよそ2億5200万年前、ペルム紀の終わりに地球上のおよそ90%の種が絶滅した。史上最悪の絶滅、いわゆる大絶滅があったのだ。その原因は、小惑星の衝突から火山の大噴火までさまざまな説がとなえられていて、古代の謎になっている。だが、このほど犯人は顕微鏡でないと見ることができないほど小さいものであることが判明した。

それは単細胞の微生物メタノサルキナで、炭素化合物を食べてメタンを排出する。この古細菌は現在でもゴミ捨て場や油井、牛の胃の中にいるが、ペルム紀にバクテリアから遺伝子を導入してアセテートを処理することができるようになったと考えられている。

その結果、メタノサルキナは海底に堆積しているアセテートを含む有機物を大量に摂取することができるようになった。この細菌の集団が大量のメタンを空気中に吐きだし、海を酸性化したため、地上のほとんどの植物や動物、海の魚や貝類が死んだ。

ペルム紀末期の大絶滅は、地球上の生物をほぼ根絶やしにするところだった。生き残った有機体のグループは、かろうじて生き延びた。うまく切り抜けられたのはほんのわずかな種だけで、その多くはおそらく偶然の賜物だったのだろう。

1. 海洋のなりたち

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る地表の70%は海だ。最初、科学者たちは宇宙からの物体の衝突によって溶けた表面が乾燥して穴ができ、かなりあとになってから、小惑星の衝突や水分を帯びた彗星がそこに水をもたらしたのではないかと考えた。

しかし、新たな研究では、地球ができたときに地表の水もできたことがわかった。だから早くから生物が進化する十分な時間があったのだ。同じことが、太陽系内のほかの惑星にも言えるかもしれない。生物がとても住めない現在の過酷な環境になる前には、わたしたちの地球と同じような状態だったと。

いつ、地球に水が発生したかをはっきりさせるために、科学者たちはふたつの隕石を比較してみた。ひとつは最古の隕石だと言われているcarbonaceous chondrites(炭素質コンドライト)。これはほかの惑星が発達する以前、太陽と同じ頃できたとと言われているもの。もうひとつは、太陽系が生まれてから1400百万年ほどたった頃、地球と同じ領域でできた比較的大きな小惑星ヴェスタからの隕石だ。

このふたつの隕石は同じ化学物質と大量の水を含んでいた。こうした理由で、科学者たちは、46億年前にcarbonaceous chondritesによって、地球に水ができたと信じている。

どんなことにも案外理由があるもんだな

シマウマがハエを寄せ付けないために、ハエが嫌う縞模様に変化したのは理解できるが、ハエが縞模様を嫌うことをどのように知り得たのだろう・・・

※2

それこそ自然淘汰だろ

ハエが縞模様を嫌うことをシマウマが学習したんじゃなくて

ハエに嫌われるような数の縞を持ったシマウマが多く生き残っていっただけの話

※10

それだと「シマウマの縞模様の間隔の謎」が分かるだけで、「シマウマはなぜ縞模様なのか?」の疑問は解決にはならないね。そもそも最初から縞模様だったことが前提で考えちゃダメでしょ。

※38

シマウマが縞模様の理由は唯の馬の体毛の色を決定する遺伝子の変異であって特に深い意味は無いらしい

同じメカニズムで、魚の流線型の模様やヒョウのブチ模様も化学反応で説明できるとかいう研究も有るよ

ttp://www.fbs.osaka-u.ac.jp/labs/skondo/research_laboJ.html

※38

シマウマは最初から縞を持って生まれたんじゃないんよ。

もしかしたら模様なしとか、チーターみたいな水玉や、ブロック型の模様を持ったシマウマもいたかもしれん。

そのなかで、突然変異によってたまたま縦縞模様を持った奴らがアブに強くて、一番生き残ったってだけのことだわ。

NHKの動物番組じゃ、まるで動物が自らの意志でもってその形質を獲得したみたいに伝えてるけどね。

キリンだって元は首の短いのもいた。

でも長い方が敵をすぐに関知できたり、高い木にあるエサを食べられて生き残ったと主張したのはダーウィン。

対してラマルクは、キリンが首を伸ばしたい伸ばしたいと思って、なんとか伸びたんだと主張してた。

※2

人間の感覚でモノを考えてはダメだろ

この世の中の大半の生き物はむしろなんでこんな風に進化したのかサッパリ分からんレベルだぞ

※2 え?理解できるか?

蠅に刺されないように毛を伸ばすとか、

毛質を固くするとか、

蠅を追い払える尻尾じゃなくて・・・

「毛を白黒の縞々にする」って不思議じゃね?

※2

※47

※66

ダーウィンの進化論をもう少し学んだほうがいい。

ここで質問して回答をもらうよりはるかに高密度な知識を得ることが出来るよ。

※2

ハエの資格に縞模様がかく乱作用を及ぼし云々、って聞いた

こんどはチェチェバエか…

ツェツェバエとウェウェバエだけでも混乱してるのにィ

※3

ウェウェバエなんて虫はジョジョの世界にしか存在しないので覚えなくてよろしい

シマウマの縞模様については、もうちょっと考えたほうがいいと思う。

※4

縞のパターンについては気温と相関が有るという研究が最近発表されましたね。

砂漠の音が暴走族の爆音にしか聞こえない。

このメタノサルキナってやつで燃料生成出来るのかな?

それとも化学合成の方が安上がりかな?

昔から考えられているにもかかわらず、科学的には解明されていないことがまだ沢山あるのだから、実は解明されてるように見えて解明されて無いことが、身近にもあるのかもしれないな。

地震や噴火のメカニズムで肉眼で見えないある細菌の化石を探し

増え方や減り方を見ることで地球全体の動きを探るという

えらく地味で重要な科学する人もいる

名前こそ出てこない学者が世界を支えているとしたら

学問って奥が深くそして頭が下がる

解明されてみると案外シンプルなものだな。

それを解き明かす研究者の熱意の結果だけど。

まだまだ解明されない謎も多いけど、いつかはきっと。

ハエに対する防御力が本質的に劣っていた為にあのような防御形態を編み出したのは流石

ペルム紀の種の大絶滅は考古学会でも謎だと教わったんですが、

有力な説が出てたんですね。

微生物とは知りませんでした。

謎が解けた時には納得感と喪失感の両方がある。

アポカリプティックサウンドって、いまだに原因わからないの?

※16

厚い雲のせいで遠くの音が聞こえる現象をテレビで解説していたのを思い出した

それかも

縞模様と言えば、鮫が感知しにくい模様であるためウェットスーツに採用されたとかなんとかそんな記事があった気がするが、、関係ないだろうな。うん。

たった一種類の微生物の繁殖で大絶滅が起こったのか・・・。

※19

現代の全生物『お前らが言うな』

※19

酸素なんて”有毒”な物質を吐き出す突然変異体のせいで、今まで

地球上に繁栄していた嫌気性生物の殆どが絶滅した。

なんて事象もあったんですけど・・・

シマウマって写真でも動物園での実物でもずぅ~と見てるとなんか気持ち悪くなる

わたしだけかなぁ

※20

前世がチェチェバエだった可能性があるな

ハトのって仮説をたてて証明されましたって話なん?

※21

結局、地磁気を利用してるとかの仮説だけで、それはまだ立証されてないよねえ ┐(´ー`)┌

※45

キリンだって元は首の短いのもいた。

でも長い方が敵をすぐに関知できたり、高い木にあるエサを食べられて生き残ったと主張したのはダーウィン。

↑

よく聞くけどこれおかしいよね。

高い木が多い森林なら首が長かったり背が高いと枝にぶつかりまくってまともに身動きとれない。

草原なら餌は高いところより地面のほうがよっぽど多い。

だからこそ草原で暮らす動物は群れを作るわけだし。

キリンの首が長くなって有利になることなんか全くないだろ

科学と言ってはいるが所詮人間の自己満足やんw

進化に理由などはない。結果論だろ。

他も人間にとって都合のいい理由を並べ立ててるだけやんw

※22

理由はないが、結果があるかぎり原因はあるということ。そういうふうにできている。

※22

「科学なんて所詮自己満足」といっておきながら、それでよく車に乗ったり家に住んだりしているな。安全基準というものがどのようにしてできているのか知らんのか。

5でわかったこと。

時間がたって環境が綺麗になっていっても、

生物はゆっくりと環境に適応するだろう。

ナウシカは正しかった。

肉食獣の2色型色覚だとシマウマの縞は草原に溶け込むというのもあるよな

遺伝子的には、色のついた毛を生やす遺伝子を、まんべんなくじゃなくてすごく濃い色とすごく薄い色を繰り返すだけで発生するとか

そんなに特殊な遺伝子じゃないし、縞模様作るのにもエネルギーさほどか感ないから淘汰圧低い

5でナウシカ思い出したwww

デスバレーはいうほど科学か?

※27

まあ、一般論じゃなくてある個別の事象だから分かったからといって人類の知識が前進って感じじゃあないが、非常にスッキリする結果ではあるよね。

一方記事の他の項目については、まだ完全解決というよりそれらしい説の段階のものもあるようだが…

画像2は、何?

単細胞生物には、見えないけど

※29

ウミユリの類の化石かな?

では何故、シマキリンやシマインパラはおらんのだ?

※30

全てのパターンが生まれるわけじゃない。

首の長い馬や、便利な長い鼻のインパラもいないよね?

完全生物が生まれるわけじゃなく、たまたま生まれた有利さがそれぞれの種を形作ったわけ。生き残るのに十分なものを持った生物たちが。

ペルムの大絶滅よりカンブリア爆発の解明のほうがロマンだと思う

シマウマのシマも一つの生き抜く進化のスタイルとして正解だろうし、

またそれが絶対に正しいわけでもないだろう

シマウマはシマウマ、キリンはキリンなんだろ

現代の人類は、地球にとって第二のメタノサルキナなのかもしれない。

よくハエはシマウマのシマシマを怖がらないように進化しなかったね。

別にシマウマ以外にも獲物はいっぱい居たから困らなかったのかな。

キリンさんの脚は天然のショックアブソーバーか、ロボットの足に使えるかもね

水銀で汚染された水俣の海にも

汚染に適応した貝類が生きていたって話を思い出した

それに衝撃を受けた宮崎駿があの超大作を生み出した、はず

しかし2の大量絶滅は

その後どうやって現在の生態系まで回復?したんだろ

個体数が絶滅前と遜色ないぐらいに戻るにはどれくらい時間がかかったのか、とか

種の数の推移は、とか

10%の種が生き残れた要因は、とか

その後メタノサルキナはどうして減っていったのか、とか

学ぶことは多いなぁ

謎は尽きない!世界は面白い!

動く石の「風速15キロ」って…15メートルだよね?

ハト解決してねぇw

キリンの話はガンダムを実現するヒントになるだろうな

解けてないものも混ざってないか?

ツノゼミ「おう人間さんよ、俺らのなぞは解けたのか?」

この紹介してるやつも、結局は解明したつもりになってるだけじゃん。

解明したと言い切るならもっとさあ~……。

7以下は全部仮説、それも相当怪しげな仮説じゃん……

ドヤ顔で書かない方がいいと思う。

ペルム紀の大絶滅原因なんて、

『海が酸性化してなぜ地上でも大絶滅が起きる? そこすっとばすなや」で終わりレベル。他の仮説の方が遙かにマシ(隕石衝突、巨大プルーム仮説など)。

最後の1も酷い。地球が最初は乾燥していたなんて逆に初めて聞いたレベルの推測だぞ?

H2Oなんて宇宙中にありふれた物質だからな。

地球の体積考えたら海の水の量はむしろ少ないぐらいだという学者の方が多いだろ(つまり岩石中に留まっている方が遙かに多い)。当たり前だが水は熱をかけたら水蒸気の形で出てくる(火山噴火を見てわかるとおり)。

※52

この記事では酸性になっただけで終わってないでしょ

海中の魚や貝類が死んだしたって書いてあるけど?

それだけでも食物連鎖に影響出るだろうし

海が酸性になったりメタンが大量放出されれば

当然地上の環境にも影響あるでしょ

そういや他の記事で深海の生き物が一つ絶滅すると地上に影響があるとかあったね

※66

草原にも木はある。食性の違いは大事。

幽霊の正体は枯r(以下略

動く石とか解明したらあかんで。

歌う砂丘とか初めて知った…なんやこれ(感動)

「4. 海底波はどのようにしてできるか。」

はルソン海峡で深層海洋流が中層まで上がってくるメカニズムを波の出るプールに海底の模型を作って再現させて解明したって記事

深層流は気候に大きな影響を与えてるからこういう細かいことも調べないとちゃんとした地球気候モデルは出来ないよって話

動く石はミステリーサークリ的な落ちだと思ってたのに自然現象だったとは

縞模様に変化したのではなく、もともと縞模様だったシマウマが生き延びれたんじゃないかな

草原だからこそ高い木のエサを食べようする動物が少ないわけで、食糧確保の面から言えば有利なのかもしれない。

仏教の世界も、量子力学でやっと科学が追いついたらしい