この画像を大きなサイズで見る

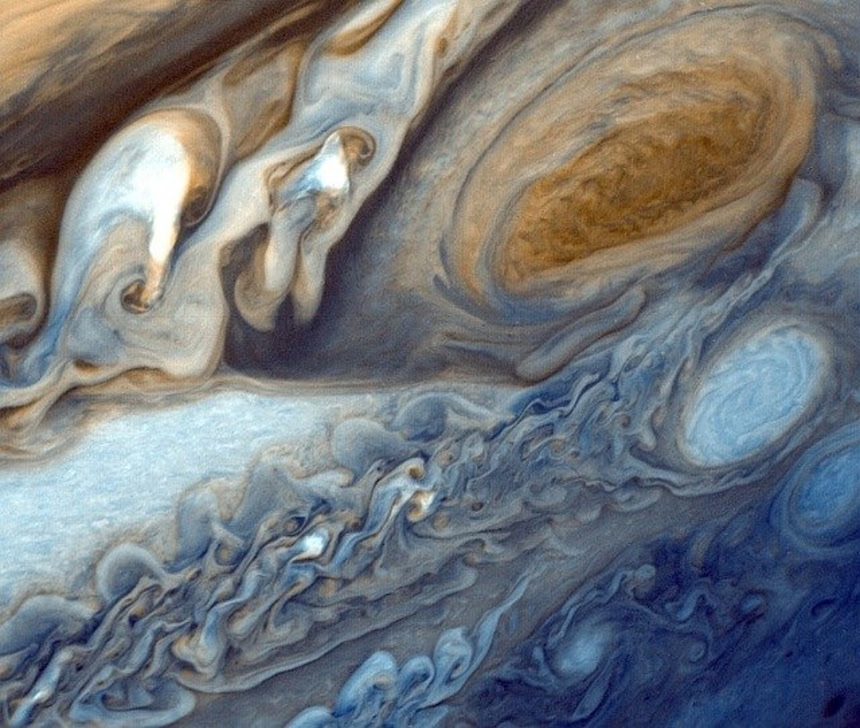

この画像を大きなサイズで見る木星は太陽系最大の惑星だ。その大きさの秘密が明らかになったかもしれない。ガスに包まれた木星の内部には、自身が成長するために、かつてむさぼり食った惑星の赤ちゃんの残骸がたくさん残されていたという。

重力データの分析からは、木星の始まりは惑星系形成の初期段階である天体「微惑星」が合体して形成されたものだろうことが判明。

木星の起源については、ペブル起源説と微惑星起源説の2つの仮説があったが、今回の研究は後者を支持する有力な手がかりをもたらしている。

このことは太陽系の他の惑星の起源についても、理論の修正を迫る可能性があるとのことだ。

木星は微惑星を食べながら成長していた

今回オランダ、ライデン大学の宇宙物理学者ジャミラ・ミゲル氏らは、NASAの探査機「ジュノー」と「ガリレオ」が収集した重力データから、木星の分厚い雲の向こう側を覗き込むことに成功している。

その結果、木星内部には重元素がおどろくほど豊富に存在することが判明した。

その組成から、木星は幼い惑星(微惑星)を食らって大きく成長したらしいことがわかった。

現在の木星は主にガスで構成されているが、生まれたばかりの頃はほかの太陽系惑星と同じく、岩石が合体(降着)してできたものだった。

重力によって岩石同士が合体を繰り返しどんどん成長すると、やがて遠くにあるガス(主に太陽の名残である水素とヘリウム)まで引き寄せ、ついには巨大ガス惑星が誕生したのだ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る木星を構成する岩石の起源を巡る2つの説

だが、そもそも最初に集まった岩石の種類を巡っては、2つの説がある。

1つは、「ペブル」なる小さな宇宙の岩が合体したものという「ペブル起源説」だ。なおペブルとは小石という意味だが、実際は巨石と言える大きさだった可能性が高い。

だが今回の研究はもう1つの説を裏付けている。いくつもの「微惑星」(数キロほどの岩石)を食らう(取り込む)ことで木星のコアが形成されたという「微惑星起源説」だ。

これらは太陽系初期に存在した小さな天体で、木星に取り込まれなければ、地球や火星のような岩石惑星の種になった可能性があるものだ。

今回の研究では、どちらの説が正しいのかはっきりさせるため、木星の内側を覗き込んでみることにした。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る重力データを組み合わせ、木星の内部を探る

惑星の内部を探る場合、地球では地震計を使うが、木星にそのような機器を設置する地表は存在しないし、コアで地殻変動が起きている可能性も低い。

そこでミゲル氏らは、ジュノーとガリレオが集めた重力場データを組み合わせ、コンピューターモデルを構築した。

木星と合体した岩石物質には「重元素」が豊富に含まれており、高密度の固体を形成するため、大気圧よりも強い重力が発生するだろうことを突き止めた。

さらに重力のわずかな変化をもとに、木星内にある岩石物質の位置もマップ化された。

こうしたモデルからは、木星の重元素の質量は地球11~30個分(木星質量の3~9%)に相当し、予想をはるかに超えるものであることが明らかになっている。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る木星は微惑星を食べて成長した微惑星起源説が濃厚

ペ

今回の研究は、「微惑星起源説」を支持している。

「ペブル起源説」では、こうした高密度の重元素をうまく説明できないからだ。もし木星がペブルから誕生したのなら、十分大きく成長してガスの降着が始まると、その圧力によって岩石が降着しなくなるはずだ。その結果、重元素は今回明らかになった量よりずっと少なくなる。

しかし微惑星なら、ガス降着が始まった後も岩石は木星に取り込まれただろう。重力で引っ張る力が、ガスの圧力より強いからだ。

今回確認されたような大量の重元素は、こうした岩石とガスの降着が同時進行したと考えなければ説明できないと、ミゲル氏らは述べている。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る木星内部と大気上層が混ざっていないという発見も

今回の研究ではもう1つ面白い発見があった。予想外なことに、木星内部と大気上層がきちんと混ざっていなかったのだ。

木星では大気の対流が起きていると考えられている。コア付近の熱いガスが大気外層まで上昇し、冷えてまた落ちるからだ。ならば、大気が混ざり、重元素はもっと均一に分布するはずだ。

ところが今回の内部マップモデルは、取り込まれた重元素が、おおむねコアと大気下層に分布するだろうことを示していたのだ。

このことから、場所によっては木星の対流が弱い可能性がうかがえるが、詳しいことはさらなる研究が必要になる。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る太陽系惑星の誕生についても修正が必要となる可能性

こうした発見は、太陽系のほかの惑星の誕生物語すら変えてしまうかもしれない。太陽系最大の惑星である木星の重力は、ほかの惑星の形成に大きな影響を及ぼしたと考えられるからだ。

ミゲル氏は「木星は太陽系形成において一番影響力があった惑星」と説明する。また土星・天王星・海王星といった巨大ガス惑星もまた、微惑星が起源である可能性もあるという。

さらに太陽系の外にあるガス惑星の中にも、微惑星を食らって成長したものがあるかもしれない。つまり、これまで考えられてきた以上に、金属が大量にあるだろうということだ。

人間と同じく、惑星もまた見た目だけで判断しないことが肝要であるようだ。

この研究は『Astronomy and Astrophysics』(2022年6月8日付)に掲載された。

References:Scientists find remains of cannibalized baby planets in Jupiter’s cloud-covered belly | Live Science / written by hiroching / edited by / parumo

木星は地球に来る隕石の一部を吸収してくれている

木星がなかったら地球にはもっと隕石が来ていて生物の進化に甚大な影響をもたらしたはず

木星さんがいてくれるお陰で、それより内側の惑星に落ちる隕石の量がだいぶ少なくて済んでるそうです。

ありがとうジュピュター、これからも何卒よしなに。

※2

木星に落ちたシューメーカー・レヴィ第9彗星なんかがそうですね木星と土星この二組の巨人の引力のおかげで小惑星の軌道がちょうどいい感じに地球に落ちないようにしてくれているとか

初期の超巨大岩石惑星だったころの木星を想像すると寝れなくなる

強くなりたくば喰らえ!!!

木星で働くロボットを開発

太陽系の仁王様だよね。

宇宙自体が互いの重力で食らいあってる

アンドロメダ銀河と銀河系が衝突するより前に太陽の老化で地球の生き物死滅するけど、たとえ技術で可能になっても宇宙開拓なんて侵略行為はやめてほしいね

子を食べるのはサターンの方だと聞いていたがユーピテルもそうだったのか

※9

ユピテルさん、妊娠した嫁さん食って頭割って出産したりしてるから

大赤斑とかでっかいお赤飯食べた跡だよね、昔から絶対そうだと思ってた

※10

よっぽどめでたいことがあったんだろうな

「むさぼり」とか「食らって」とか言う表現にする理由がわからない

吸収して、とか、まとまって、とか言えばずいぶんイメージが違ってくる

>>11

比喩ってご存知ない?

※11

「擬人化」という、はるか昔からあるレトリックのことをご存じないのですか?

自らが成長する為に赤ちゃん惑星を貪り喰らって‥‥‥

こあいお(/ _ ; )

恐れ入り谷の鬼子母神( ー`дー´)キリッ

※15

恐れ入り谷の鬼子母ブタ…

※18

びっくり下谷の広徳寺

>>19

一目散の随徳寺

※21

あっ、南無三、し損じ

実は木星さんは彗星を地球に向けて撃ち込む裏の面もあるらしい

>>16

とんでもない悪党‥‥

>>16

ラスボスじゃないですか

※16

ガミラスさんですか。

>>16

木星に近づきすぎた彗星がバラバラになったり、太陽系外に放り出したり

なんて事もしてますしね。

ジュピター=ゼウスって父クロノスによる子食いからかくまわれて育ち父神を討ったんだったよなあ

事実は神話より奇なりか

木星がもっと早く成長出来ていれば太陽との双子恒星だったかもしれない

>>24

太陽の重力との兼ね合い?で木星さんが太陽系外へ弾き飛ばされたかもしれない

木星の不気味な色と模様、こわい

天文学の用語法で「金属」というのは、恒星の構成物質については水素・ヘリウム以外の元素全部のこと。この用語法では酸素も炭素も「金属」とされる。でも惑星科学では、そういう用語法はしない。「金属」と言えば普通に言う金属のこと。この記事にある「金属」が天文学の特殊用法なのか一般的用法なのか明記してくれないと、文意が確定しない。木星軌道にあった微惑星は氷が主体だったはずだから、酸素や炭素まで「金属」とする天文学用語の意味のような気がするけど。

※26

へーへー 初めて知った

そもそも木星は気体の惑星と習った、中心部に「個体」があるというなら

地球も同じく(周囲は)気体の惑星なのではないか?

地球の周囲を覆ってる気体は地球の半径には含まれないの?

木星は含むのに。なんで地球の気体は差別されているの?