この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る絶滅した生物を再び復活させることは、かつては夢物語だったが、ゲノム科学の発展により現実のものになりつつある。

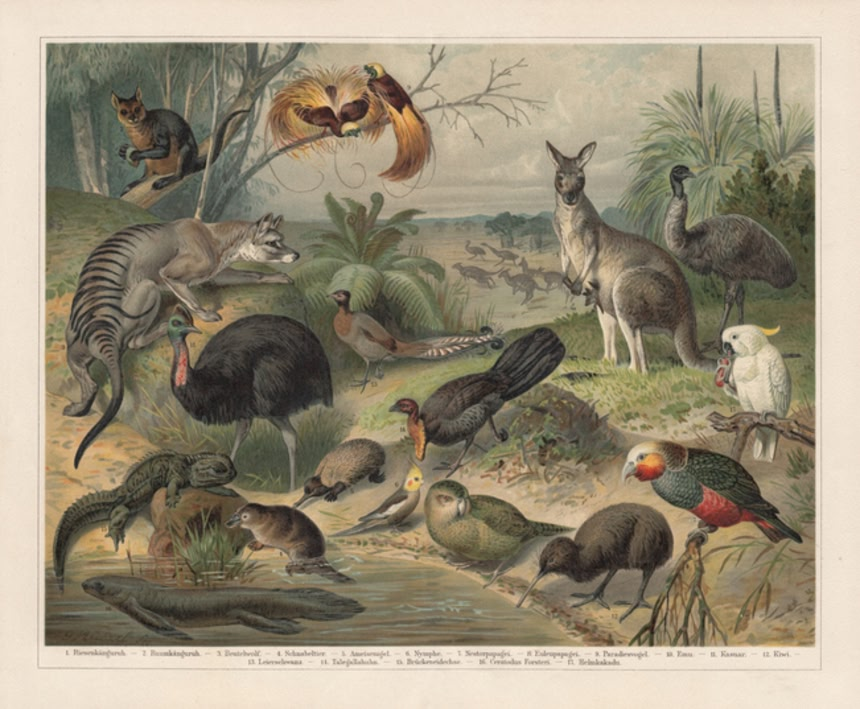

実際に、「マンモス」や、「Thylacine Integrated Genetic Restoration(TIGRR)研究所」を設立し、絶滅した「フクロオオカミ」(タスマニアタイガー)、リョコウバトなど、様々な復活プロジェクトが既に開始されている。

だが、絶滅した種を復活させるのは簡単なことではない。

コペンハーゲン大学の進化遺伝学者トム・ギルバート教授は、『Current Biology』(2022年3月9日付)の中で、クリスマス島に生息した絶滅種「クリスマスクマネズミ(Rattus macleari)」を題材に、ゲノム編集技術による「脱絶滅化」の限界について考察している。

絶滅した生物を復活させる3つの方法

絶滅した生物を復活させる方法としては、主に3つが模索されている。

「ブリーディングバック」「クローン」「遺伝子工学」だ。

「ブリーディングバック」は、絶滅した野生型の先祖に似た表現型を持つ動物種を作るため、意図的に選択交配させる技術。

「クローン」は、単一細胞または共通の祖先から分裂増殖させた細胞集団を作り出す技術、「遺伝子工学」は、遺伝子を人工的に操作する技術だ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る遺伝子工学(ゲノム編集)による絶滅種の復活

そして今回のテーマは、遺伝子工学による復活だ。

ギルバート教授によると、その基本的な考え方はシンプルだという。現生動物の細胞に含まれるDNA配列を絶滅種のものに変えるというやり方だ。

「絶滅種のゲノムが、現生種のゲノムとどこがどう違うのかわかっていれば、現生種のゲノムをそのように編集してやればいいのです」と話すギルバート教授は、簡単なたとえ話を紹介している。

じつはアメリカ英語とイギリス英語の綴りは少し違う。アメリカ英語ではZが、イギリス英語ではSで書かれることがが多い。

だからアメリカ英語で書かれた本のZをSに置き換えてしまえば、それほど手間をかけずにイギリス英語の本にできる。遺伝子編集による絶滅種の復活もそれと同じだ。

したがって、これを行うには、絶滅した種のゲノムがよくわかっていることが前提となる。

だからこそ、ギルバート教授が1898~1908年に絶滅した「クリスマスクマネズミ」に注目した理由は、いくつかの理由からこの研究にぴったりの題材だったのだという。

まず、ラットが遺伝学の動物実験に広く使われていることが最初の理由です。第二に、クリスマスクマネズミの標本を入手可能であること。

サンプルがなければ、DNAもありません。第三に、この種が絶滅した原因(病原菌だった!)を探るため、15年ほど前に扱った経験があること。

最後の理由は、マンモスやフクロオオカミよりも、ラットの方が復活の難易度が低いだろうことです

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る遺伝子工学の限界。不完全なゲノムしか入手できない

ギルバート教授らは、手始めにクリスマスクマネズミのゲノムを解析し、それを現生するクマネズミの仲間のものと比較した。

「現存する参照ゲノムからの進化的分岐が、復活の対象であるクリスマスクマネズミのゲノムにどの程度影響を与えているのか探った」と論文では述べられている。

この結果、状態のいいゲノムでさえ、5%ほど復元できない部分があることが明らかになった。合計1661の遺伝子が復元できず、そのうち26は完全に失われていたのだ。

失われた遺伝子のうちのいくつかは、どうやら嗅覚に関連するものであることがわかっている。つまり仮にクリスマスクマネズミ(に近い生き物)を復活させたとしても、その嗅覚はかつて存在した種とまったく同じではないということだ。

もちろん、これは絶対の話ではない。 この結論は、「それ以上保存状態のいいクリスマスクマネズミのDNAは存在しないという前提」に立っている。

だが、近い将来、特殊な方法が考案されて、昔冷蔵庫に保存されていたクリスマスクマネズミから、もっとDNAを抽出できるようになるかもしれない。

だがそれでも、いくぶんは結果が違ってくるにしても、全体としては状況はさして変わらないのではないかと、ギルバート教授は話す。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るなぜ絶滅種を復活させるのか?

ギルバート教授らは、コンピューターによる研究だけでなく、ある実験をも行っている。クリスマスクマネズミの近縁種の遺伝子を編集して、どのような影響が出るか観察しているのだ。

「現実に可能なのか? それともめちゃくちゃな雑種が誕生するだけでしょうか?」とギルバート教授は話す。

クリスマスクマネズミは、それほど人気がある動物ではないかもしれない。だがマンモスやフクロオオカミのような雄大な動物だけでなく、それ以外の生物の復活を検討することが重要なのは、そもそも復活の是非が科学者の目的次第であろうからだ。

目的がお金儲けや、人々をあっと言わせることなら、世間が注目するだろうことをやればいいでしょう。

しかし、絶滅種が復活すれば生態系にいい影響があるだろうと期待してのことなら、大型動物が相応しいかどうかはわかりません。

その場合、優先して考えるべきことは、どの生物が最大のインパクトをもたらすかといったことでしょう。

そして、それは現生種の評価から判断できます。あるいは、かつて人間が動物を絶滅させたことに罪悪感を感じているというのなら、どの種も平等に愛すべきでしょう

ギルバート教授は、さらに単純ではない話として、「自然に何かを返す義務がある」といった倫理的・哲学的視点に基づく脱絶滅を指摘する。

この場合、いい点だけでなく、悪い点にも目を向けるべきだ。「人類は病原菌は根絶したでしょうか? それではまずい理由は明白です。脱絶滅を哲学的に考えるとしたら、そう単純な話ではないのです」

脱絶滅化をめぐる倫理的・社会的な考察は数多くある。

科学的な関心という点のみ言えば、ギルバート教授らの主張は、ゲノム編集技術で絶滅種を復活させるには、保存状態に優れた絶滅種のゲノムが必要であるということだ。

だが教授は、世界各地で進められている脱絶滅化プロジェクトが、科学的リソースの最適な利用法であるどうかについて口を濁している。

絶滅種を蘇らせようというアイデアや技術は好きです。ですが、限られた資源しかない世の中で、それが一番いいお金の使い方であるかどうかはわかりません

今生きている生物の中にも、そうしたリソースを使うべき種はたくさんいます。もちろんお金が無限にあるのなら大賛成ですが、現状はそうではないように思います

References:Exploring the Limitations of “Resurrecting” Extinct Animals | Technology Networks / written by hiroching / edited by parumo

人間がいなかった時代の動物を蘇らせるなら

人間が滅びなければいけないんだよね。

>>1

え…?

※1

どうしてそう思ったの?

順序だててちゃんと説明できるかな_

>>1

人間と生息可能環境が重ならない生物ならな。

で、それを復活させる意義は?

(多分、人間以外の多数の現生種も道連れになるが)

ジュラシックパーク開園待ったなし

「 可能なのか 」 やのうて

『 必要なのか 』 やろう?

遺伝子が欠けていたら、再生しても以前とは違う生き物に‥‥‥

ペットセメタリーやん。怖い_:(´ཀ`」 ∠):

近代の人間が絶滅させた種ならありかもね

新種も発生するから

滅びたものは復活させなくていい

マンモスやフクロオオカミよりネアンデルタール人のほうが見てみたいけど、現生人類と同等かそれ以上の知能があったって言われてるし人権的に無理かな

現生種とどれだけ離れてるかで難易度が違うよね。

遺伝子操作でもまだ「母体に入れる必要がある(または玉子の中に)」。

牛は様々に改良されて世界中に居るが、原生種のオーレックスは既に居ない。

これを角や体型など特徴を残した品種を集め、戻し交配や何やら繰り返してほぼ復活させた人がいる

これは牛という種がまだ居るからだ、豚から猪辺りでも戻せるだろう。

さあどこまで可能だろうか? クローンの誕生かな。

ネズミやってみるといい、マンモスもアジア象がいるから試しても。

母親となれる近縁種が居るならなんとかなるかも。

でもそれから先は大変難しくなると思う。

卵ができても着床すらしないかも、人工子宮の必要や成分すらわからない母乳の調整、幼体の食事と排泄の世話、他にもいろいろ。

まあやらなければ進まない技術でもあるんだけど、貴重な標本を大事にして研究してほしいね。

ステラーカイギュウは復活させてほしいなあ

大学の生物学の助教授が、琥珀に閉じこめられた蚊の消化管から生物のDNA採取するリアルジュラシックパークの研究やってた。

随分前に混血オーロックスの純化を進めてるって聞いたけど、今アレどうなってんだろう?

骨からは想像もできない見た目の生物ってけっこういるからな。

化石の連中が想像図通りか答え合わせしてみたいって気持ちはよくわかる。

人間が絶滅させた生き物は復活させて

良いと思うね。

罪滅ぼしが如何ほどできるか。

それぞれの種と復活の方法について

「可能なのか」

「必要なのか」

「行って良いのか」

これらを慎重に議論しないとヤバくねーか?

種の多様性は生物界にとっては重要だもんな

復活反対だな

復活させても

どうせ絶滅させて苦しみを味合わせるだけ

さもなければ見世物になるだけ

バランスを取る為に絶滅した可能性も有ると思うんだ

誰にとっての最適解が現状なのかを良く検証しないと安易な事はしない方が良いんじゃないかな

人間の捕りすぎで消えた種だとしても、もうその空席は別の種が埋めてる筈

人間に取って困る状態でも勝ち残って増えてる奴等に取っては現状が正義だぞ

種として絶滅の方向に向かっていった、後続に道を譲って絶滅した生物は、役目を終えたわけだから復活させなくてもいいんじゃないか?人間のエゴでしかない。

ポケモン映画のメタグラードンみたいになったら大変だぁ!

否定的な意見が多いが私は絶対に賛成です。

人の手で失われた生物を科学の力で復元する…生物に対する理解も進むし素晴らしい事で反対する意味さえわからない。