この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るアメリカの国立公園で26年にわたり行われた調査によると、ネコ科動物を終宿主とする寄生虫「トキソプラズマ」に感染したオオカミは、群れのリーダーになる確率が非常に高いのだそうだ。

また感染すると群れから独立する時期も早くなることも明らかになっている。

群れのリーダーになるのも、群れから独立するのも、どちらも危険をともなう行動だ。感染されたオオカミのこうした奇妙な傾向は、この寄生虫の影響で性格が大胆になることと関係があると考えられている。

トキソプラズマ症を引き起こす寄生虫「トキソプラズマ」

「トキソプラズマ(Toxoplasma gondii)」は、長さ4~7μmほどの寄生性原生生物で、さまざまな恒温動物に感染して「トキソプラズマ症」を引き起こすことで知られる。

トキソプラズマが繁殖するには、ネコ科動物の宿主が必要(無性生殖はこの限りでない)になるが、人間やオオカミなど幅広い動物に感染できる。

感染しても、健康な成人の場合、ほとんどの場合症状はないが、行動が不規則になったり、大胆になったりすることがあるらしいこともわかっている。

トキソプラズマに感染すると群れのリーダーになる確率が上がる

『Communications Biology』に掲載された今回の研究は、イエローストーン国立公園内のオオカミを26年にわたって調査し、トキソプラズマ感染がオオカミに与える影響を分析したものだ。

研究チームは1995~2020年にかけて、200頭以上の野生のオオカミから採血し、感染の有無を検査。さらに観察を通じて、オオカミの行動が変化していないかどうか探った。

その結果、トキソプラズマに感染した若いオオカミは、そうでないオオカミよりも早く群れを離れる傾向があることが判明した。

たとえば、一般にオスは最長で21か月間、群れで過ごしてから、そこを離れる。ところが感染したオスは、生後6か月で群れを出る確率が50%高かったのだ。またメスの場合は通常48か月だが、感染すると30か月で群れを出る確率が25%高かった。

さらに、感染したオスは、感染していないオスに比べて46倍以上も群れのリーダーになる可能性が高かったという。

また、トキソプラズマの最終宿主であるピューマ(クーガー)が生息する地域で暮らすオオカミは、感染率が高いことも判明している。

この画像を大きなサイズで見る

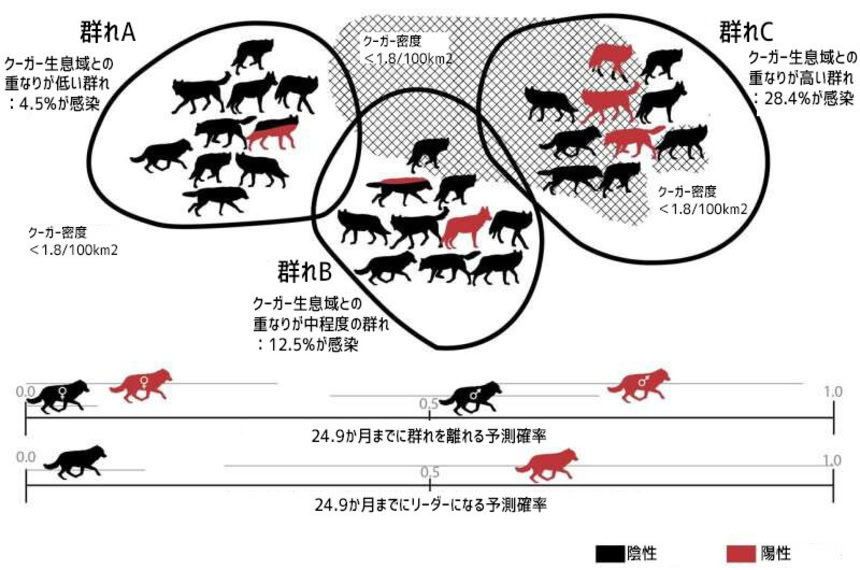

この画像を大きなサイズで見る下段は、24.9か月までに陰性オオカミと陽性オオカミが「群れを離れる」「群れリーダーになる」という2つのリスク行動をとる確率の予測値を表す(灰色線は95%信頼区間)/Credit: Kira Cassidy

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る大胆な行動が感染を拡大させ、危険な行動につながる可能性

ピューマもオオカミも共に捕食上位者で、対象とする獲物が同じになることもあるが、通常は縄張りが重ならないよう回避する行動をとる。

ところが、トキソプラズマに感染したオオカミは、ピューマの縄張りに入ることを恐れなくなるという。

『Nature Communications』誌に掲載された以前の研究によると、トキソプラズマに感染したハイエナやラットは、テストステロンの分泌が増加し、大胆さが増したことが示唆されている。

研究チームは、イエローストーンのオオカミたちも、トキソプラズマが脳に影響することで、行動が大胆になり、他者から挑戦を受けて立つようになったのではないかと考えている。

感染したオオカミは、群れを率いてピューマや他の大型捕食獣の縄張りである、危険な地域に入り込む可能性がある。

これが繰り返されることで、オオカミがどんどん感染していくという悪循環が生じ、将来的にさらに危険な行動を起こすようになるかもしれないそうだ。

追記(2022/12/03)本文を一部修正して再送します。

References:Wolves infected with a common parasite may be much more likely to become pack leaders (Update) / written by hiroching / edited by / parumo

感染のリスクがあまりないなら、トキソプラズマに感染する繁殖上のメリットが大きくなって、積極的に感染するようになりそうだけど

※1

行動が大胆になることで事故や争い等で死ぬ危険は増すだろう。

生き延びるのに慎重さが求められる環境では

感染のリスクは高くなるかもしれない。

その辺の微妙なバランスが

この寄生虫の広がり方を決めてるんじゃないかね。

トキソ、場合による(;^_^A

オオカミはピューマ(cougar)から、ヒトはイエネコから感染しやすいようだ

トキソプラズマ症は出生児などに悪影響になる可能性もあるし、当然のリスクもあるね

寄生虫の影響で哺乳類単位の行動が変わるって面白い

これって人間も感染するんだっけ

人間でも同じ結果になるんだろうか?

※4 猫の寄生虫が人間の思考と行動を変える?失敗を恐れない起業家とトキソプラズマの関係(米研究)

https://karapaia.com/archives/52263087.html

人間でも同じことが起きてると書こうとしたら、

※4 ※13

で既出だった。

化石採取で山奥の小川で石をめくってたら

ハリガネムシがニョロニョロ出てきて

悲鳴をあげたことあるな。

これに限らないんだろうけど

よく調べたなあ

どうやってその結果に至ったのか想像もつかない

※6

それね

寄生虫の生存戦略もすごいし

それを追跡調査分析するチームもすごい

俺も気弱だから感染したい

※7

感染しても狼も人も生態系の上部じゃないと悲惨だぞw

性格が猫っぽくなるんかな オス猫の縄張り争いすごいし

寄生虫が減ったことが精神疾患増加の原因だったりして

人間もとある寄生虫のせいで猫を可愛く思うらしいな

※10

NNN原虫のことですね

恐ろしい病ですよ

社会性を無視する怖いもの知らずの無敵の人になる訳か

感染が想像力を損なわせるって事かな

リーダーになれる奴は経験値が必要だから早めの行動は納得でもある

寄生虫バオーのアームド・フェノメノンの一種ですな(バルバルバルバル!!)

トキソプラズマに感染した人間はモテるとか読んだような

>>19

やっぱり白目部分に線虫がピクピク動いている人はちょっと…

※19

モテるだけじゃなくて W杯に出場する国と感染率は比例するという研究結果をみたことあります。

この手の話が好きな方には「天使の囀り」がオススメ

以前にサッカー強国はネコ科動物への寄生生物の国民への感染率が高いと言う記事を読んだことがある。

つまり人間にもそれは表れている。

今回のこの記事で思い出した。

大胆な行動や早期の単独行動で動く範囲が広がり、リーダーとなることで他の個体との接触が増えれば寄生虫の感染速度が上がるっことかな? トキソプラズマがそれを意識したわけではないけど、生存戦略凄いわ。

「不死身!不老不死!トキソプラズマー!」

暴走族のリーダーの体にも居そう

これ感染するとリーダーになりやすいっていうか、リーダー以外の群れの構成員になりにくいってことじゃない?

ボス争いで負けても上手く服従したり群れに馴染むことが難しくて殺されたり群れを追い出されたりで。

それで群れのリーダーなら無謀なことしても数の力でどうにかなったり周りの仲間がなんとかフォローしてくれるけど、はぐれ狼だとそのまま死ぬから

「今生きて感染している狼」の中の「リーダーである狼」の割合が異様に高いとか

オメガトライブじゃねぇか……

危険な場所で自撮りしてる人もなにかしら寄生されてる可能性あるのかもね

もしかして歴史上の英雄、侵略者の中にはトキソプラズマに感染していた人が少なからずいたのかもしれない

もしかして、トキソプラズマが人類の歴史に大きな影響を与えているのかもしれない