この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る好きな色はと聞かれて「青」と答える人は多い。海や空に代表される「青」は人間を引き付ける魅力をもっている。だが青は、自然界(植物界)では珍しい色で、かつて青いバラは不可能の代名詞と言われたこともある。

そんな神秘的な青い花の秘密のカギを握っているのは、なんとミツバチをはじめとする花粉媒介昆虫なのだそうだ。

青い花はこれらの昆虫をおびき寄せるために進化してきたのだと、オーストラリア・RMIT大学のエイドリアン・ダイアー准教授は『The Conversation』で解説する。また、我々が見ている青よりも、ミツバチたちはもっと色鮮やかで魅力的な青に見えているのだそうだ。

人間を魅了した青の歴史

人間は古くから青に魅了されてきた。

たとえば古代エジプトではブルーロータスのような青い花が珍重され、さまざまな物を青で飾ってきた歴史がある。

人類最古の合成顔料と考えられているエジプシャンブルーで花瓶や宝飾品を染め、ツタンカーメンのマスクのような重要な品にはラピスラズリやターコイズが用いられた。

その夜空のような青が美しいラピスラズリは、ルネサンス期の画家たちにも愛され、彼らの手によって魅惑的な作品が生み出されてきた。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る今では当たり前になった青い染料だが、そのルーツは6000年前の古代ペルーで綿織物を染めるために使われたインジゴイド染料にあると考えられている。

16世紀になるとインドから藍色染料がヨーロッパに伝わり、その原料となる植物とともに重要な品になった。青いシャツやジーパンなど、私たちのファッションは今もその当時の影響を受けている。

今日では、ただの染料だけでなく光学的効果によっても不思議な青が作られている。

数年前、見る人によって白と金あるいは青と黒のどちらかに見える不思議なドレスが話題になったことがある。これは色が光の波長によるばかりでなく、私たちの認知プロセスも関与していることを示している。

人間の色の好みは環境要因によって左右される。青に人気があるのは、生態学的には晴れた空やきれいな水の色だからと説明できるという。それは人間にとって好ましい条件を示すものだ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る受粉媒介昆虫の為に進化した青い花

空や水を除けば、自然界の青は比較的珍しい。たとえば、昆虫の助けを借りず、風を頼りに受粉を行う植物の中に青い花を咲かせるものはない。

しかしミツバチなどの昆虫に受粉を手伝ってもらう植物に目を向ければ、そこで青に出会うことができる。これは青い花が受粉の効率を高めるために進化したことを物語る。

それでもなお青がそれほど一般的でないのは、植物がこの色を作り出すことに苦労しているからだと考えられる。そして、それはある環境における植物の適合度の高さの指標として利用できるかもしれない。

この画像を大きなサイズで見る

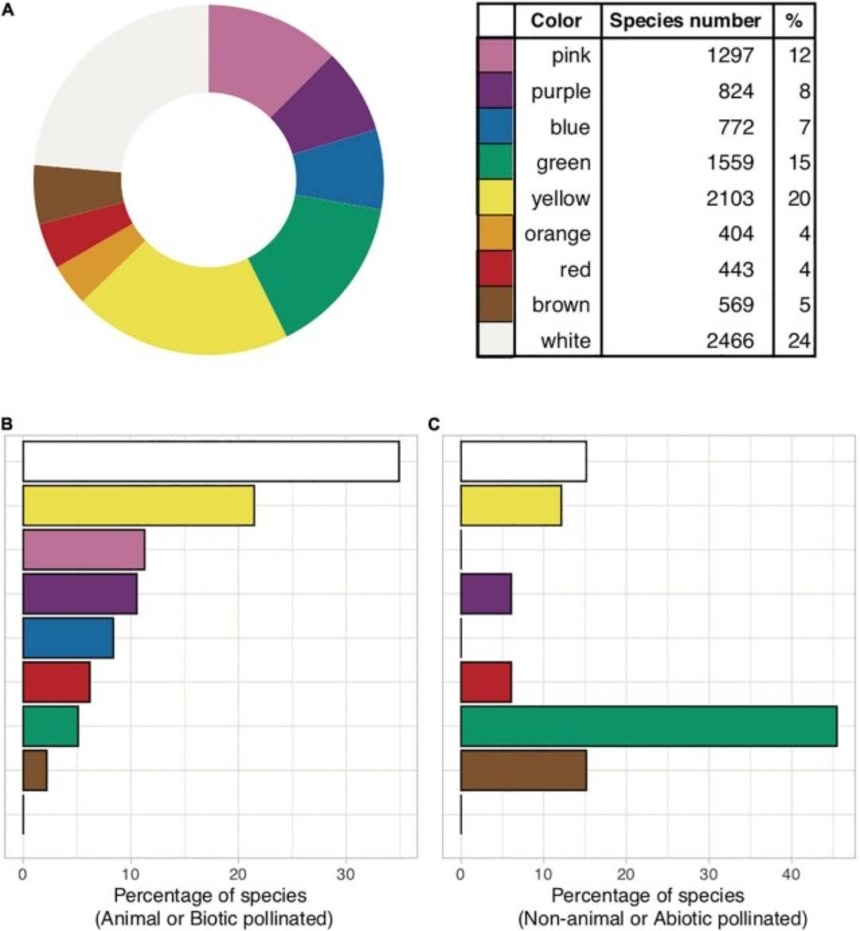

この画像を大きなサイズで見る(A)は人間の目に認識される花の色の分布を示す。動物媒受粉の植物では10%未満が青い花を咲かせる(B)のに対し、風媒受粉の植物では皆無だ(C)

ミツバチもまた青に魅了される

私たちの目には3種の錐体細胞がそなわっており、それぞれが赤・緑・青の波長を検出する。その信号は脳に送られ、ここで処理されることで色が認識される。

一方、植物の受粉を助ける昆虫として代表的なミツバチは、人間とは違う色覚を持っている。ミツバチの光受容体は、紫外線・青・緑の波長に反応する。さらにこれまでの研究で、理由は不明であるものの青を好むことが明らかになっている。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る顕花植物が青を作り出す力は、土地の利用の頻度と関係しており、合成肥料・放牧・草刈りといった要因は青い花を減らす。

それとは対照的に、よりストレスの大きな環境では、青い花は柔軟性を発揮するようだ。たとえば自然界では珍しい青い花であるが、ヒマラヤ山脈の過酷な環境では意外にも一般的だ。

このことは過酷な環境で生きる植物は、数少ない利用可能な受粉媒介者を引き寄せることにより多くのエネルギーを費やしてきたことを示している。

したがって受粉媒介者の獲得競争が激しい状況では、青い花は昆虫の感性に強く訴えかける優れた広告塔であるらしきことがうかがえる。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る花を育てることが大切な理由

私たちの食料の3分の1は、昆虫による受粉がなければ生産できない。ところが気候変動や、生息地の減少、農業といった人間に起因する原因のために、今世界ではミツバチなどの昆虫の数が激減している。

そうした苦境にあるミツバチたちにとって、都会もまた重要な生息地になり得ることを覚えておくと良さそうだ。

植物が好きで家の庭に色とりどりの花を植えている人たちはたくさんいると思うが、それは私たちの目を楽しませてくれるだけでなく、ミツバチにとっても好ましい環境だ。

ダイアー准教授によれば、これは持続可能な未来を実現するために、重要かつそれでいて楽しい手段になるかもしれないとのことだ。

References:The mystery of the blue flower: nature’s rare colour owes its existence to bee vision/ written by hiroching / edited by parumo

本題じゃ無いですが、青い花一覧から

a 開き切って無いチオノドクサ?

b メコノプシス(ヒマラヤの青いケシの一種)

c カラデニア(Caladenia caerulea、オーストラリアの地生蘭)

d ワスレナグサ

e カタバミの一種?

f アヤメ(大陸高地性の小型の奴、数が多いので絞れない)

g 不明

h リンドウの一種

かなぁ。

お空が青いから

ブルーが似合う人が好き

虫が青を好むのも虫媒花に青い花が多いのも、共進化なのかもね。

昆虫は目が小さすぎて波長の長い光(赤色)がよく見えないんじゃなかったかな

※5

どうもそうみたいだね

赤は見えないんだそうだ

しかし、赤い花に含まれる紫を見るため紫あるいは青として認識するとか書かれていたものがネット検索にあったよ

赤も青のうち、というのがミツバチにはあるのかもしれない

※16

生きていく為に必要だから色として見えてる、逆に必要なかったら見えない

ヒトだって赤外線とか紫外線とか見えないけど、見える生物もいる

水中の動物は目があんまり役に立たないから音でものを見ていたりする

進化って面白いねぇ

※5

ハチやアブの仲間には赤が見えにくく、チョウの仲間にはよく見えるらしい。

dはオキシペタラムの一種では?

サムネのはハナアブだね…

エジプト人が隈取の様に目元にラピスラズリ顔料に青く塗るのは虫除けのためとも聞いたが逆効果だったか

自然界に青い花はあっても水自体が青いと身構えるな

光の反射や屈折作用で青に見える水辺はあるけれど

※8

この研究だと青色は花を目当てにする虫であって

人に寄ってくる蚊やアブ等には効果があるのかもしれないね

そもそも当時のエジプトで青い花が周りにあったのかどうかも問題だな

虫もそれに合わせて進化してるから

画像がハナアブ

青い花と言って思い浮かべるのはリンドウの一種「シャイン ブルーアシロ」だけど、これネットで見ると鮮やかな青色だけど、実際に店で見たら紫がかっていたな。同じシャインブルーアシロでも個体ごとに色合いが違うのかな?

他にアジサイとかは土壌の酸性度で色合いが変わると言うけど。

無惨も鬼を増やさずに

養蜂すれば良かったのに

>>11

脳みそ五つに増やしても頭無惨様だから…

レッドリストに載ってる青い蜂も日本に居るよ。

毎年見るから、うちの東北某県にはまだ存在する。

人間だって青いものが好きだ あなたの目よりも青く Plus bleu que tes yeux というシャンソンが有る

人間の体の中で青いのは静脈と虹彩だけ 空や水が青く見えるのと同じ原理のようだけど

今までの人生の中でツユクサより青い花を見たことがない。

ピカソの青の時代は青絵具が安かったからという話をどこかで読んだ気がしたんですが、もっと前の青い絵の具は高かったのでしょうね。

記事の横棒グラフBとCの茶色の下はもしかして橙色?

色の分布が一番少ないにしても両方0%は無い筈・・・