この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る1億8400万年を超える時間をまったく別の大陸でそれぞれに進化してきた魚同士が子供を作るなんて無理に決まってる。ハンガリーの科学者はそう思っていた。

そう思っていながらも、アメリカに生息するヘラチョウザメの精子をロシアに生息するロシアチョウザメの卵にふりかけてみた。どちらも絶滅危惧種である。

あえてそんなことをした狙いは、「雌性発生」というプロセスを通じて、チョウザメの卵を無性生殖させることだった。

雌性発生では、オスの遺伝情報がないままに子供が生まれてくるが(つまりメスのクローン)、それを開始させるためにはオスの精子からの刺激が必要なのだ。

が、幸か不幸か、狙い通りにはいかなかった。オスのDNAが卵に取り込まれて、はからずもハイブリッド種が誕生してしまったからだ。

父と母の特徴をあわせ持つ不思議な姿

こうして生まれたハイブリッド種は「スタードルフィッシュ(sturddlefish)」と名付けられた。スタードルとは、ロシアチョウザメの英名「スタージョン」とヘラチョウザメの英名「パドルフィッシュ」を組み合わせた名だ。

「ロシアチョウザメ」(学名 Acipenser gueldenstaedtii)」と「ヘラチョウザメ」(学名 Polyodon spathula)は、かなり見た目が異なる種なのだが、その子供は両者の特徴をあわせ持つ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るヒレと口先は典型的なロシアチョウザメのそれだが、口と食性はヘラチョウザメのそれ。残りの部分はどちらかというとロシアチョウザメ寄りだ。

ロシアチョウザメは東ヨーロッパ、シベリア、中東の海や河川などに分布。一方、長いヘラのような口先で泥の中にいるエサを食べて生きているヘラチョウザメは、北アメリカ大陸ミシシッピー川水域に生息しており、両者の生息域は異なる。

だからスタードルフィッシュは、人間の介入がなければ決してこの世に誕生してこなかっただろう不思議な存在だ。

この画像を大きなサイズで見る

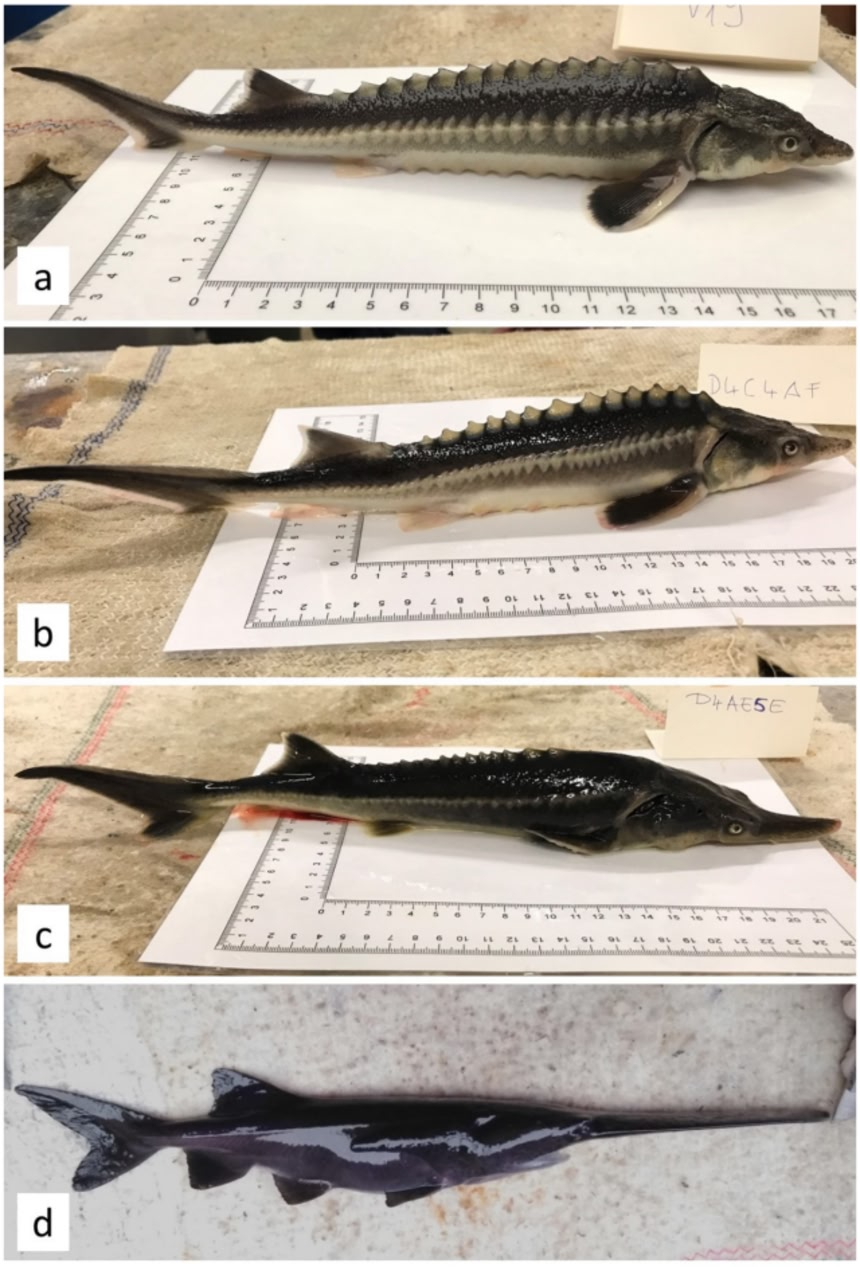

この画像を大きなサイズで見る上から[a]がロシアチョウザメ、[b]と[c]がスタードルフィッシュ、[d]がヘラチョウザメ。[b]はロシアチョウザメの特徴が強く出ており、[c]はヘラチョウザメの特徴が強く出ている

image by:Kaldy et al.,Genes、2020

恐竜の時代に共通祖先がいる生きている化石

かなり見た目が異なる父と母だが、じつは違いと同じくらい似ている部分もある。どちらも恐竜の時代に共通祖先から分岐しており、しかも当時からあまり姿形が変わっておらず”生きている化石”と呼ばれているのだ。

恐竜の時代から現代までと言うと、とんでもなく長い時間を過ごしてきたように思えるが、こうした魚にとってはそれほどでもない。研究論文では次のように論じられている。

こうした現象が、チョウザメのゲノムにより高い類似性・適合性・柔軟性を与えるにいたらせ、地理的・生理学的・形態学的に大きな隔たりがありながらも、ロシアチョウザメとヘラチョウザメの混血を可能にした

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るハイブリッド魚「スタードルフィッシュ」は今も生きている

おそらくスタードルフィッシュが子供を産むことはないだろうが、彼らは今も生きている。その生存率はヘラチョウザメと同じくらいであるそうだ。

チョウザメの仲間は今、絶滅の危機に瀕している。ちょうど今年、中国長江の固有種であるシナヘラチョウザメの絶滅が確認されたばかりだ。

研究グループにこれ以上スタードルフィッシュを作る予定はないそうだが、絶滅の危機に瀕した彼らを救うために、今後もチョウザメの生殖について研究を進めるとのことだ。

この研究は『Genes』(7月6日付)に掲載された。

Hybridization of Russian Sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii, Brandt and Ratzeberg, 1833) and American Paddlefish (Polyodon spathula, Walbaum 1792) and Evaluation of Their Progeny

https://www.mdpi.com/2073-4425/11/7/753/htm

References:iflscience / mentalfloss/ written by hiroching / edited by parumo

人間の手を介さなくても、自然界の中でそうやって進化が起きた種もあるんじゃないかな。

ヘラザメもアメリカとロシアなのでかなりの距離はあるとはいえ遡河魚みたいだから、地殻変動などが起きたりしたら万年単位とかで太平洋を泳げないことはないと思う。

※1

いやー、この2種が分岐したのは1億8400万年前らしいんだよね

ヒトとチンパンジーが分かれたのが490万年前でオランウータンは1300万年前

鳥類と爬虫類が分かれたのですら1億5000万年前

ヒトとカモノハシよりも遠い関係なんだ

※12

同時にチョウザメは「生きた化石」だから、根分けした先祖と見た目も遺伝子構造もあまり変わっていないのかもしれない。

※21

おそらくそうなんだろうとはいえ、1億年以上も離れた種同士がまさかそこまで近しいままなんて本当にぶったまげた話だわな

>>1

植物だと交雑種が無性生殖で増えたり倍数化して有性生殖できるようになったりして新しい種として定着するのはザラだけど動物はどうなんだろう?

>>23

確かワタリガラスの遺伝子を調べたら「一度2種類に別れたけど、その後お互いに交雑して結局一種類に戻った」っていう痕跡があったらしい

ヨーロッパバイソンなんかはオーロックスとコーカサスバイソンの雑種がもとになっているそうだ

>>23

ザリガニで雌だけで増える種が最近見つかった

元々オスメスがある種からの派生だから動物でもたまにあるんだろな

雑交しちゃったら元の種が絶滅逃れるわけじゃないから意味ないんじゃ?

※2

>>「雌性発生」というプロセスを通じて、チョウザメの卵を無性生殖させる

事が目的らしいので受精してしまうのは完全に想定外っぽいね

同生態の魚なら種としては絶滅しても環境への影響抑えられるから広く見れば環境の維持に役立ちそうだけど、どうだろう

>>2

自然は人智を越えて驚く事ばかりです。長い命の歴史を見れば、意味がある事なんでしょう。ただ現状では人間が考えてもわからないだけで。

※2

この記事はそういう話じゃないみたいだから大丈夫だよ(たぶん)

にしても研究室内のことでよかった…「おそらくスタードルフィッシュが子供を産むことはないだろうが」ってことは、ライガーみたいな存在なんだよね?

研究上でたまたま生まれてしまったってことだけど、折角生まれたんだから生きてる間は大事にしてあげてほしいな

同じ種属が交尾すれば子供生まれることは普通にあるし。

外来種との交雑が問題になったりしてるし。

別にね

ラバなどの交雑種は繁殖能力が無いと聞くが、この蝶鮫はどうなんですかね。キャビア採れるんですか?

>>4

染色体が違うせいで相同染色体の対合できずに生殖細胞が分裂できないってのがラバとかの交雑種だからどうなんだろ

多分卵はできないんじゃないかなあ

>>13

どうだろう、そのラバでもきわめて稀ではあるが繁殖できるメスがいるらしいし

※4

だよね。

美味いかどうかだ。

ついでに肉も美味ければなんてw

鱒の仲間なんか相当交配して品種が出てるからねー。

味が良くて生産性が高い(成長が早くてエサ代や管理費が安い)ならどんどん市場に出てくるはず。

今のホモサピエンスにネアンデルタールのDNAの痕跡があるのだから起こりえる事でしょ

>>5

ネアンデルタールはいうほどホモサピとは遠くない

※5

ネアンデルタール人とホモサピエンスとの分岐は80万年前

このチョウザメが分岐したのが1億8400万年前なので、比較にならない

釣りキチ三平平成版で出てきたやつか?

で、旨いの?

卵だけ取って身はポイ捨て、

油だけ取って身はポイ捨て、

ヒレだけ取って身はポイ捨て…

全身余すことなく頂いて慰霊碑まで建てる

日本の食文化に文句つけられる立場にない

国ばっかりなんだけどね。

※9

全身余すことなく頂いて慰霊碑まで建てるから問題ない、

っていうその考え方がすごい手前味噌なんだよなあ

>>9

江戸時代までのクジラの話をさも今でもやってますみたいな言い方いい加減やめろ

進化が進んだ生物のほうが強いように思っていたが、スローな奴らのほうが地力あるってことか・・・

モンスター交配させるゲームのイメージ。形自体も独特だし、条件によって親の形態引き継ぐとか

サムネでダブルヘッド・ジョーズの誕生かと勘違いしちゃった

違う進化をしたサメの掛け合わせとかアサイラム映画でよくありそうだなぁ

で、味は?

1億8400万年を超える時間を超えるのは無理だと私も思っていました。

調べると科を超えた交配でもあり大変驚きです。

ただ、チョウザメは進化のスピードが特に遅いともいわれており、

経過した年月の割にはゲノムの相同性が割と保たれていた結果、

雑種が誕生したのではないかと思います。

通常の種なら発生がうまくいかなくてそもそも誕生に至らないのです。

この結果を受けて考えると、もしかすると他の生きた化石とされる種も

生存性のある雑種を作りやすい傾向にあるのかもしれません。

>>17

面白い。

そう考えると意外と生きた化石は交雑によって生きながらえてきたのかも知れないね。

※40 大絶滅を乗り越える時、誰かが人の欲望をもって生きた化石から採精して地球の反対側の活性する卵にかけてふ化させたと? 「確かに意外」だ、ナイスジョーク!

ただの交雑種で草

大陸違っても種が近けりゃ交雑種できるってことね

カンの良いガキは嫌いだよ

話がそれるけど、ヘラチョウザメって硬骨魚類なのに軟骨魚のウバザメに似てるなって思って調べたら摂食の仕方まで似てて驚いた。チョウザメそのものが何となくサメっぽいのもあるけど、収斂進化って正にこのことを言うんだなって感じ。

繁殖させたいなら日本のチョウザメ課長に習えばよかったのに

まぁ震災で施設他にダメージを受けて休業

でも日本の各地の漁協にチョウザメ養殖の技術は引き継がれている

>>26 自然災害はやはり破壊力がハンパないですね。引き継がれているとのことで、何より。受け継がれてきた、美味しい秘伝のタレとか、1からやり直しとか聞くとガッカリ…。

ハイイログマとホッキョクグマの雑種を人工的にやったようなものか

なぜだかわからないがプロメテウスのラストを思い出してしまった

スタードル「お母さん。僕のお父さんは、誰なの?」

ロシアチョウ「そ、それは……(困惑)」

スタードルC型の口元を見たいな

スタードルのb・cの写真を比べると結構形が違うね。

複数のメスの卵に複数のオスの精をかけた結果生じた違いなのだろうか?

それとも一匹のメスの卵に一匹のオスの精をかけたのに兄弟でこんなに違うのか?

>>34

釣り用の交配トラウトが両親の特徴をバランスよく持たないことが多いんだけど、それを思い出した

仕組みは分からないけど、チョウザメも個体ごとに片親の特徴が色濃く出たり、両親の特徴がバランスよく出たりするんだと思う