この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る光を含む電磁波に対して、自然界の物質には無い振る舞いをする不思議な人工物質「メタマテリアル」の研究が進む中、最先端の科学者たちは本物の透明マントの開発に夢中になっている。この物質は光を屈折させることが可能なのだ。

だが、どうやら古代ローマ時代にも、それに似たようなものが利用されていたようだ。

意図的に利用されていたのかどうかはわからないが、ローマ帝政期に建てられたコロッセオ(円形競技場)にも似た構造が見られ、それが地震波から建物を隠し、結果的に免震していた可能性があるというのだ。

光を曲げる不思議なメタマテリアル

メタマテリアルとは、そのミクロ構造によって、光を含む電磁波に自然とは異なる曲がり方をさせる物質のことだ。

普通の物質であれば屈曲率は正になるのだが、メタマテリアルは負の屈曲率を可能にする。それはつまり、これに当たった光は、非常に鋭い角度で曲がるようになるということだ。

すぐ後ろの景色はちゃんと見えているのに、対象となる物体だけは煙のように消えてしまっている――そんな「透明マント」の開発が期待されるのも、光を異常なまでに曲げてしまえるこの性質ゆえだ。

この画像を大きなサイズで見る

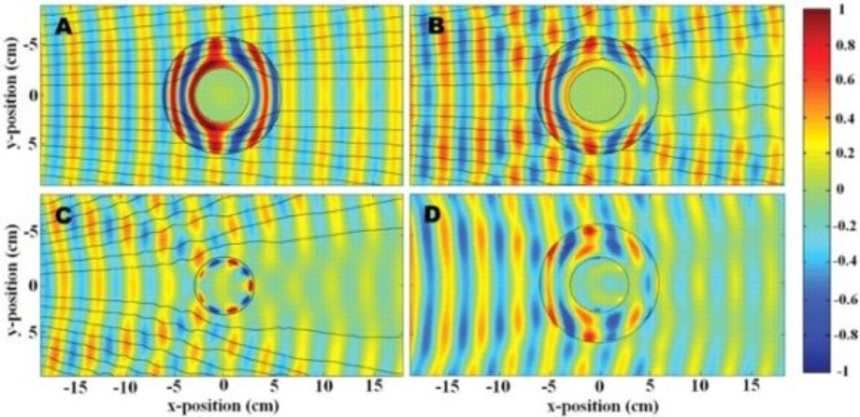

この画像を大きなサイズで見る周囲の光を曲げて物体を隠してまう、メタマテリアルの透明マントの効果を示したグラフ

David R. Smith/Duke University

残念ながら現時点では、透明マントが有効に使えるのは、マイクロ波や赤外線、あるいは特定の周波数の音波などに限られている。

目に見える光にも使える透明マントの開発はずっと難しく、2017年に柱状に曲げた窒素ガリウム層(青色発光ダイオードに使われるもの)で可視光の流れを遅れさせるという原理の証明が行われただけにすぎない。

メタマテリアルを応用した免震構造

じつはこうした仕組みを応用して、地震の被害を軽減する方法が提唱されている。

地震が発生した際、建物に最悪のダメージを与えるのは、「レイリー波(表面波)」という水面のさざ波のような浅い地震波である。

そこで、これをメタマテリアルの原理で緩和させようというのだ。いわば建物を地震波から隠してしまう、免震透明マントだ。

具体的には、建物周囲の地中に格子状の孔や硬い物質を配置する。すると、この格子内で地震波同士が干渉しあって、揺れが大幅に低減するというわけだ。

また最近開催されたアメリカ地震学会では、これに関連してまた別の2つのアイデアが発表された。

1つは、地震に弱い地域の周囲に孔を開けた丘をバリアのように配置するという方法。シミュレーションでは、こちらのほうが、地中にこうした構造を作るよりも効果的に揺れを抑えられることが判明している。

もう1つは、さまざまな高さや幅を持つ建物を共鳴装置となるように配置することで、街全体で免震透明マント効果を発揮し、浅い地震波のエネルギーを弱めようというものだ。

この画像を大きなサイズで見る

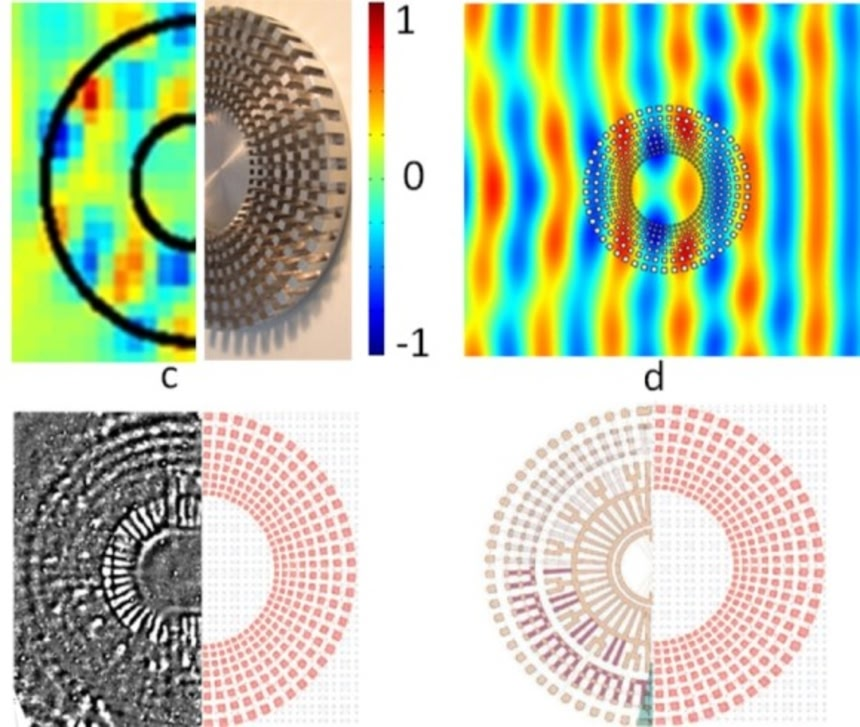

この画像を大きなサイズで見る建物が共鳴装置となるように配置し、地震波から建物を隠してしまう免震透明マント

StephaneBruleet

ローマ闘技場に見られる免震透明マント構造

こうした構造がフランス、オータンにあるガロ=ローマ時代の劇場で発見された。

その劇場は航空写真で見ると半円状に柱が配置されているのだが、フランス人技師のステファン・ブルール氏がそれを免震透明マントの写真と重ね合わせてみたところ、ぴったり一致していることが判明したのである。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る免震透明マントと古代のガロ – ローマ劇場の間のアナロジー

image credit:

さらに調査を進めると、こうした構造はほかにもローマのコロセウムや同時代の円形競技場にもあることがわかった。その時代にすでに免震構造が存在していたのだ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るただし古代ローマの建築家たちが、こうした構造を意図的に利用していたのかどうかは今のところわからない。

彼らが経験的に地震に強い構造を知っていたのかもしれないが、たまたまそうだっただけという可能性もある。

むしろ、ある種の「自然選択」のような作用が働いたと考えたほうが自然かもしれない。つまり、意図的であれ偶然であれ、地震に強い構造を持つ建築物のみが現代まで生き残ったということだ。

この研究は『arXiv』で公開された。

References:physicsworld / arstechnica/ written by hiroching / edited by parumo

何を言ってるのか理解できないけど好き

ナノマテリアルを少しでも理解したくて検索かけたのだけど「疑似物質」に引っ掛かり、検索かけてみたらますます解らんくなったです。

もう、古代の人すごいというしかなかったです。

なるほど、わからん。

透明マント 置場所忘れる の巻

難し過ぎて科学なのかオカルトなのかさっぱりわからん

えーと…透明マントとかそれに関する複雑怪奇な説明を省略すると…

つまりは『特定の揺れ方を発生させる地震に対してなら、周辺の建築物と競技場内部の建築方法により、競技場は地震の被害を抑えられる』という発見を、学界で取り上げられたってことか?

メタマテリアルってのは、通常の物質を組み合わせて「普通じゃない挙動」をする構造体のこと。

ドミノ倒しを考えて見ればわかりやすいかもしれない。

各々のドミノは普通に倒れていくだけだけど、全体を見れば坂道を登って行ったりする。

個々のドミノではなく、全体を一つの「物質」としてその異常なふるまいを考えるのが「メタマテリアル」の考え方。

で、メタマテリアルは、主に「波」に対して「異常」な現象を起こすように設計される。

最初のアイディアが「透明マント」のように光に対して異常に振舞う物質を作ろうってもので、

光の波長は数百ナノだから、それをコントロールするにはナノ構造が必要になり難しかった。

でも、「波をコントロールできる」アイディアは「波」一般に応用出来るんで、

もっと大きな波、例えば電波や、今回のように地震の波や、音のコントロールにも使える。

光の屈折を無効化する透明マントの構造体を応用して、建物を透明マントの構造体に似せて配置したら、地震波もある程度弱めることができるかも?ってこと??

メタマテリアルって初めて知ったけど、かっこいいな!

ストーンヘンジもメタマテリアルだったりして

フレドリックブラウンの短編小説「プラセット」は、地中を飛ぶ鳥がいたり、二重連星を公転するために奇怪な現象が発生する惑星プラセットが舞台のお話。

で、プラセットに建てられる建造物は、どんなに頑強な土台を作っても、その地中を飛ぶ鳥のせいで土台が破壊されてすぐに崩壊する。

しかし、その鳥は空気が苦手なのか、地表を突き破って空気中に出てくることはない。

プラセットで執政官をしている主人公は、その鳥の「空気が苦手」という弱点を利用して「中空構造の土台」を作りその上に建物を作ることを思い付いた。

今回の記事の「免震構造」は、プラセットにおける「中空の土台」を連想させるものだった。

つまり音楽室の壁に無数の穴を開けて防音効果を持たせるのと似た原理か

特定周波数を外らす構造を地震の周波数に応用したということ

オーパーツだよ、きっと

古代ローマの技術って過大評価されすぎてね?

~だろう。が真実みたいに語られてるし。

※14

でも、石造りなのに、地震に耐えて残ってるのは確かだからな。『ローマンセメント』ってのもググッてみたら、面白いと思うよ。

※14

でもあなたみたいな人って

日本の話ならそのまますごいって認めるんじゃない?

リンゴの力やな

要するにオーパーツ的な物質じゃなくって構造技術的な免震構造ってことか?

似たようなのは日本でも厳島神社の波消し床になかったっけか

何も考えずに補修工事したら台風の波でぶっ飛んで、計算され尽くしていた昔の建築技術に驚いたってやつ

ローマならやってそうという説得感がある

何言ってるのか分からないけど、取り敢えずスゲェ

透明マントという比喩の所為で

逆に分かり辛い気がするのですが。

建物の構造が消波ブロック的な状態になってるって話でいいんかなあ

透明マント・・・ひらめいた!

単に綺麗に並べたら、たまたまそういう効果も実はあった、ってだけの話で、

地震に耐えられない建物もあったけど倒壊したから、耐えられる建造物だけ残ったってだけやろ。

五重塔みたいな話か?

違うんか?

※24

五重塔は明確に免震を意図した設計と見られるが、

これは劇場の機能としての設計がたまたまそうなったとも考えられるんだよな。

>>26

五重の塔も偶然だとの説が有力だよ

※Wikiから

仏舎利塔という五重塔の役割を考えれば

その構造は宗教的な意味合いが第一に意図され

柔構造は副次的な産物である可能性が高いと思われる。

これ、「ひらりマント」の原理でないかい?

地面を伝わる波に対する消波ブロックみたいなもんかな?

最近の基礎で打ち込む長めの杭も同じような効果ある?

日本は地震多いから波長に合ったコレと同じ構造を都市計画に取り込んだら良いよね?もうやってたりするのかな?

東京駅に埋まってた木製のも効果あったかも知れない?