この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るAdvertisement

エルンスト・ヘッケルという人物がいる。1834年2月16日、 ドイツのポツダムで生まれた生物学者であり哲学者、医師であり教授であった。85歳でその生涯を閉じるまで、チャールズ・ダーウィンの進化論を広めるのに貢献した。

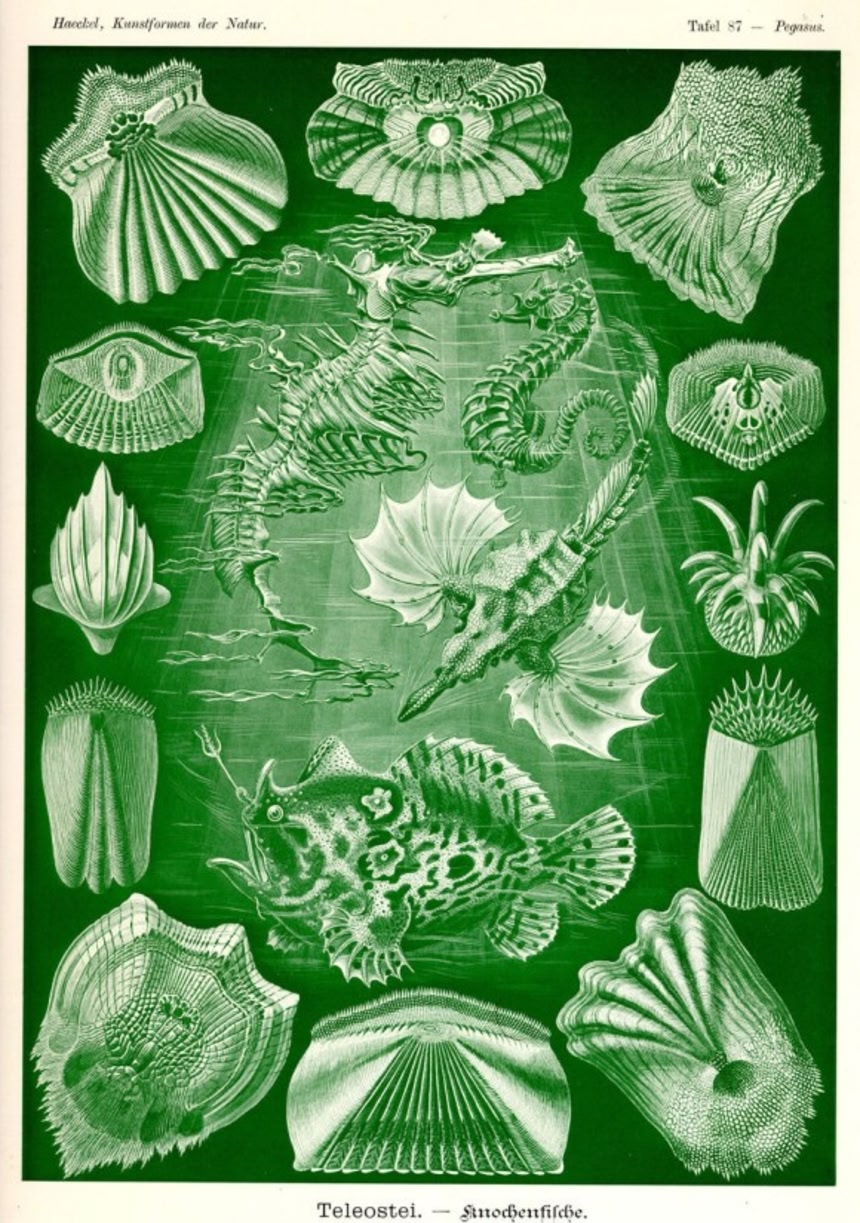

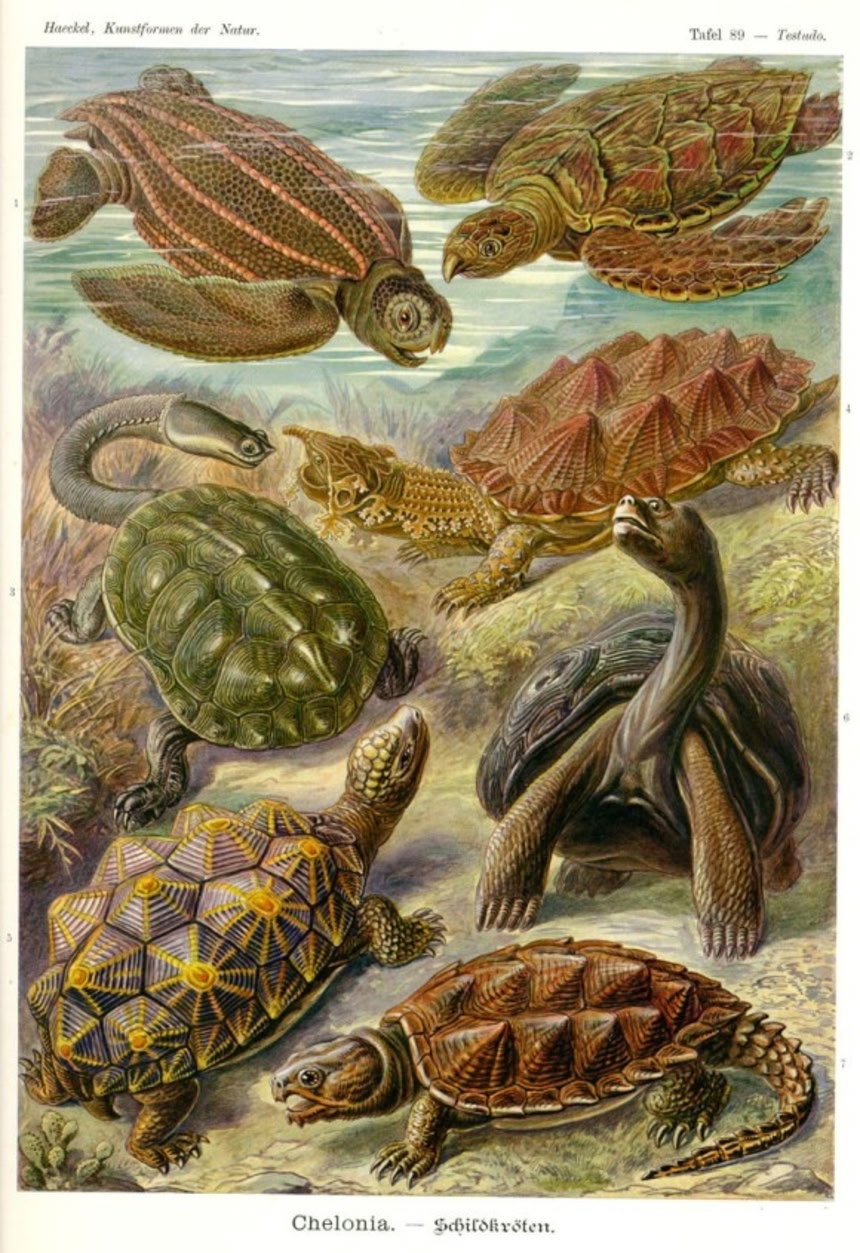

そんなヘッケルは繊細で精密な美しい生物図解を書くことでも知られており、フィールドワークに使える高性能カメラが無い時代、彼が描いた美しい生物画「生物の驚異的な形(Kunstformen der Natur)」は今日でも高く評価されている。

ヘッケルは、新種の発見、命名者としても知られている。その数は3000種を越えるといわれるが、なかには、今日では、彼の分類や発見自体が修正されている生物も存在している。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る1.

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る2.

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る3.

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る4.

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る5.

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る6.

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る7.

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る8.

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る9.

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る10.

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る11.

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る12.

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る13.

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る14.

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る15.

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るvia:Ernst_Haeckel

📌 広告の下にスタッフ厳選「あわせて読みたい」を掲載中

精密すぎてゾワゾワしたw

でも12は欲しい、見返りレイヨウさん美形っすなあ

「画力がどうのこうの」なんて程度の低い

会話をするのが恥ずかしくなるね。

カメラのない時代なのにご本人の写真がw

※3

ダゲレオタイプの時代のカメラでこんな図が撮れるかよ

「30分そのポーズでいてくださいね」なんてウミガメに頼む気か?

※16

標本とか剥製だったら30分どころか永遠に動かないし

この時代のこの手の画家は基本的に標本とか剥製を見て描いてたんだけど?

オーデュボンにしたって自分で撃った鳥とかを背景に置いて

それらしく見えるように描いてたんだけど?

学研や小学館にある図鑑にそっくりで現在に書いたと

言われても信じるレベル

当時って印刷技術が誕生した時期なので昔ながらの

絵画技術が進んだのだろうな

そのころ日本だと浮世絵で再現してるだろうし、そっちも

そっちですごいかな

4番の図版を二枚貝だと思ったろう?

これ腕足類っていうんだ。二枚貝(軟体類)とは全然違う生物なんだぜ…。

古生代には大繁栄していたけれど、ペルム紀の大絶滅で激減。今では生きた化石なのだ。

なお日本ではミドリシャミセンガイという腕足類が食用である。

ここまでくると怖いレベル

もともと生物学や博物学を追求するには絵心が必要だったのだけれど、ヘッケルは特別! 素晴らしい!

でも、なぜここに「系統樹byヘッケル」の図版がないんだぁぁぁぁっ!

8番の画像

左上から右へ順番に眺めてたら、最後 豚から人になっててビックリした。

よく見たら縦に番号ふってあったや

写真なんかより、構造が把握しやすいんだよねぇ。

色彩感覚すごいな

美しいけど何やら偏執的なものを感じる

何か写真よりもこういう形で後世に伝わって欲しい

写真の方が正確なわけだけど味のある絵だわー

額に入れて飾りたい、、。

細密な描写もすごいが配置の美しさがいいね見入ってしまったよ

※13

同じく!

美学があるよね

なんか古生代生物の想像図に見える

でも殆どがまだ現存する生物なんだよな?

観察眼の鋭さと画才に脱帽

8の中段がつの丸の絵に見える

14は図鑑の表紙になっていたりするね。

図鑑目的で描かれているけど、これを額縁で飾って眺めるだけでも価値があると思う。

はぁ 凄すぎて溜息しかでないw

「アナログ!」と若い人にはバカにされるかもしれないけれど、今でも生物学の基礎を学ぶときには自分の手でスケッチするんだよ。

簡単に画像が撮れる時代ではあるけれど、どこに何があるのかといった微細な構造は「ただ見ている」だけでは把握できないからね。また、人に説明するときも画像より絵や図のほうがわかりやすいことも多い。

ポスターにして欲しいね!

ここまで来ると、生物学アーティストだ。画家だ。

個人的にはこう言う絵が大好き。

来年のカレンダーになってたら買いたいな

生き物たちのほうがヘッケルさんに依頼して、部族の象徴となる絵画を製作してもらったという説も…

高機能かな?

学研の古代生物の絵みたいだけどもっと細かいところまで書かれているな。

ポスターとして欲しい。

そう言えば手塚治虫が学生時代に当時は顕微鏡にカメラがついてなかったからって理由で覗いた細胞か何かを描いた絵を見たことがあるな。マジ写真レベルの精密さでびっくりしたけどやっぱりこういう人が一定数いたから後の人の研究が更に進んだんだろうな。

※27

今でも生物系の学生は、基礎を学ぶときにスケッチしますよ。微細な生物や組織片の観察をするときは顕微鏡を見ながらグリッド使って正確に写し取る訓練をする。というか、それをしないで単に眺めているだけでは、たいして身につかないんですよね。

・・・・とは言うものの、上記は30年前のこと。もしかして今の生物屋さんはそんなアナログのことしないのかな(^^;

調子こいて何の生物の絵かざっくり説明してみる

1、鉢クラゲ類

2、ウニ類

3、真骨類

4、腕足類

5、トカゲ

6、緑藻類、クロレラ類

7、コウモリ

8、生物発生原則(これだけ出典が違う件)

9、衣蛾類(前にカラパイアさんで取り上げてた白いトリバネガは、たぶんこれの中央のやつ)

10、アカントメトラ類(放射棘虫類)

11、タコ、イカ

12、レイヨウ類

13、カメ類

14、イソギンチャク

15、ホヤ類

16、多毛類、貧毛類

17、コケ類

ウミケムシを精密に描くの大変やったろうなあ・・・あんなの見てるだけで卒倒してしまいそう。

エルンストって去年

デザイナーに絵をパクられた人?

ジュール・ヴェルヌの「海底二万里」の挿し絵画家エドゥアール・リューとアルフォンス・ド・ヌヴィルの両名とほぼ同世代ですね

海中生物の描き方などよく似ていますので、ヘッケル氏に刺激を受けた部分もあったかも

「カメラが無いから」という理由以前に

魅せられちゃったんでしょうねぇ…

いつ見ても 凄い… インパクトが変わらないんだよね。

あぁ~、うっとり……(溜息)

ボタニカルアートといい、この時代の博物学の絵は時代を超えて普遍的魅力。つまりある意味地球代表!優勝!

写真とは違う立体感なんだよね。すごい。

ヘッケルの美意識なのか実際にこう見えていたのか。

8番は昔見た図鑑に載ってたな

見入った記憶がある

学者なのに絵描きとしても一流って二物を与えられてて羨ましい

さすがドイツ人って感じ

記事の書き方が悪いと思う

「カメラの無い時代」ではなく、「フィールドワークに使える高性能カメラが無い」だと思うんだ。

カメラ自体はあったよ

もう作品だ。絵画だ。

自分は素人だけど、配置から色彩から緻密さから溢れでるセンスをビシバシ感じましたよ。それだけじゃなくて心底好きじゃなきゃ描けなさそうだとも思った。

とりあえず一言。天は二物を与えまくりぃ!!

世界は美しいものに溢れているのだな

ポスターにして欲しい

ヘッケルさんすげえ

ニッコリしてる蝙蝠かわいい

すばらしい想像以上にすごかった

サヴァン症候群かハイパーサイメシアなのか。

カメラが無いじゃなく、性能のいいカメラが無かった(カラーが無い)と言うことでしょ。

今でも写真より絵の方が詳細に描ける場合もある、特に光学顕微鏡の場合は被写体深度が浅いのでピントの位置を変えながら全体像を確認する必要があるため、それを元に書いた絵の方が特徴をよく表している(描画の技術力が必要だが)。

今でも写真とスケッチの両方が必要なはずだが。

エルンストヘッケルは若いころ画家もちょっと目指していたらしいんだけど、才能ないわ~って思って画家はあきらめたってエルンストヘッケル博物館(彼が住んでた家)に書いてあった。

生物画だけでなく、風景画もちょいちょい残していたみたいだよ

>>50

ヘッケルのスケッチの構図が当時の美術界全体に影響を与えたとまで言われるのに。

本人は才能ないと思ったのか…。

生物学の実績も素晴らしいし、優生学がなければ神だった。