この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る1日は何時間と聞かれたら、小さな子供でも24時間と答えることができるだろう。だが地球の歴史を遡ると、1日が19時間だった時期があったのだ。

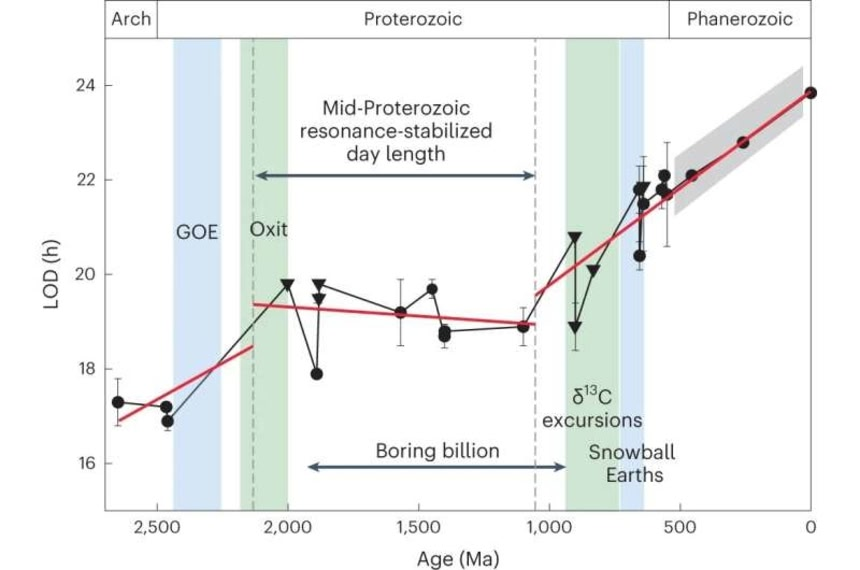

約20億年から10億年前、地球が一回転するのに19時間しかかからなかった時期が10億年続いたそうだ。

最新の研究によると、地球の自転は常に一定ではないという。その理由は、月と太陽の綱引きの影響によるものだそうだ。そしてそれは、私たち生物の進化とも関係しているという。

太陽のまわりを公転する地球の周期的なゆらぎ

大昔の1日の長さなどどうやればわかるのだろう?

中国科学院、地質地球物理学研究所などの研究チーム行った今回の研究では、地球の「ミランコビッチ・サイクル」が手掛かりの1つになった。

太陽を公転している地球だが、案外その足取りはふらふらしている。地球の姿をよく観察してみると、その軌道は一定の周期で揺らぎがあるのだ。それがミランコビッチ・サイクルだ。

たとえば地球の軌道は、10万年周期で円になったり楕円になったりと、伸び縮みしている。この離心率の変化により、それに合わせて太陽との距離が変わる。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る地球の地軸の傾きも周期的に揺れている

また地球の地軸の傾きも、4.1万年周期でぐらぐらと揺れている(地軸の傾きの変化)。この変化によって、季節ごとの差に影響が出る。

さらに地球の自転軸は、まるで回転するコマの軸のようにゆっくりと動く(歳差運動の変化)。これは1.8万~2.3万年周期で起きており、季節の始まりや終わりのタイミングに影響する。

こうした揺らぎのために、時代によって地球各地が浴びる太陽の光の量が変わってくる。

その痕跡が岩の中に刻み込まれる。だから、これを調べることで、時代ごとのミランコビッチ・サイクルを推測することができる。

とりわけ地軸の傾きと歳差運動は、地球の自転とも関係しているため、ここから時点の速さ――つまりは1日の長さを知ることができる。

こうした地球の自転についての研究からは、かつて地球は今よりもずっと速く回転していただろうことが明らかになっている。

つまり地球の1日はだんだんと長くなっていると考えられるのだ。奇妙なことに最近では短くなっているという説もあるが。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る月と太陽の綱引きが地球の自転に影響

だが、その大昔の1日の長さについて、まだ証明されていない仮説がある。

それによると、地球の歴史の中には、1日の長さが一定で安定していた時期があったかもしれないというのだ。

この仮説の根拠は、月と太陽が引き起こす潮汐の”綱引き”だ。月の引力は海を満ち引き(海洋潮汐)させるが、太陽は大気をあたためることで、それと同じような満ち引き(大気潮汐)を起こす。

そして月の潮汐はある種の摩擦を作り出して、地球の自転にブレーキをかける。ところが、太陽の潮汐はアクセルを踏ませる。自転を速めようとするのだ。

現在、月の潮汐と太陽の潮汐では、月のほうがずっと強い。だが大昔、地球が月から受ける影響はずっと小さかった。

すると、過去のどこかの時点では、月のブレーキと太陽のアクセルの力が釣り合う時期があったと考えられるのだ。その時期、地球の自転スピードは一定だったに違いない。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る地球の自転は生命の進化にも関係していたかも

今回の研究では、ここ数年で集められたミランコビッチ・サイクルのデータを分析し、まさにそのことを裏付けている。

それによると、地球の自転スピードが一定だったのは、20億年前から10億年前であるという。この時期、地球の自転スピードは1回転が19時間ほどで安定していた。1日が19時間だったのだ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る興味深いことに、この時期は地球の歴史の中でも、とりわけ酸素が増加した2つの時代に挟まれている。このことは、地球の自転が大気や私たち生物にも影響を与えていた可能性を示しているそうだ。

なぜなら、昼の長さが光合成によって作られる酸素の量を左右するからだ。

光合成する細菌が現代のレベルにまで酸素を増やすには、昼が今のように長くなければならなかったという仮説があるが、今回の発見はこれを裏付けているかもしれない。

天文学と地質学による研究は、意外にも進化学や生物学にまで結びつくのだ。

References:For a billion years of Earth’s history our days were only 19 hours long, finds new study / written by hiroching / edited by / parumo

俺は26時間じゃないと安定しないんで遅くなってください、お願いします地球さん。

>>1

私もです🖐

26時間のほうが生活リズムに最適なんですよね

>>1

1日30時間くらいがいいな

>だが大昔、地球が月から受ける影響はずっと小さかった

これは何故だろう?

大昔の月は今より地球に近かったから

むしろ影響が大きくなりそうなのに。

>>2

パンゲア大陸がひと塊で月の潮汐による海水の移動摩擦が少ないとかだったからかも

>>2

俺もそこが気になったよ。なんでだろうね。

あと、太陽による海洋潮汐もあるよね。

だから大潮とか小潮とかあるわけで。

>>2

文脈からすると、

「(太陽に比べて相対的に)月の影響力は小さかった」

ってことだと思う。

あと、ここの記事の翻訳では

どちらも単に「潮汐力」とだけしてあるけど、より厳密には

太古は、太陽の「大気潮汐(熱潮汐)」による加速トルクが

月の「海洋潮汐」による減速トルクよりも強く、

途中で10億年ほど釣り合っていた期間があって、

今は月の海洋潮汐による減速のほうが上回っている、

という事らしい。

>>16

それだと絶対的には月の影響も現在より強かったことになるけど

それをも上回るほど太陽の影響が強かった、

ということがあり得るんだろうか?

太陽と地球との距離は月ほど大きくは変わってないよね。

大陸の配置が変化するから、潮汐摩擦の大きさも変わるの?

月が近ければ潮汐の力も大きいので、大陸内部まで海が進出することで水たまりが多く出来

結果生命の元となる液体が出来るチャンスが多かったんだろうね。

今より5時間も短いなら働く時間は3時間でよかったのに。

なぜ延びたんだ、そのままがよかった。

>>5

公転周期が同じだった場合1日19時間の地球は1年間が461日になるから…

経営者「年間休日105日(労基法の最低ライン)で年に356日働かせられるぞ。なぜ延びたんだ、そのままがよかった。」

労働基準法は「一日8時間」と「一週間40時間」を定めてて年間何日ってのは定まってないので暦の線引き次第ではあるが…

19時間の地球はどんな暦になるんだろうね

12で割ると一月は38日(年休だけじゃなくて月給据え置きだったら死ぬやん)

30で割ると一年が15月(月給据え置きなら年収が25%増える!)

一週間は神話から来てるから聖書かえてくれなきゃ地球がどうなろうと7日のままな可能性があるな

>>18

単純に自転周期が速いだけなんで公転周期が同じならば

一日19時間(自転周期)の地球でも一年は365日(公転周期)だよ…

>>18

最初に一日を24時間って決めたのよ。

もしその時を標準にしたら、今は24/19倍の長さになっちゃってるので、当時の長さの時間だと一日30時間くらいになっちゃう (^^;

>>18

>12で割ると

一ヶ月は、月の満ち欠けの1周期が基準だろ?

そもそもその時代って、1年(地球の公転周期)に対する

月の朔望回数の近似値は、12で合ってるのか??

一般に知られている体内時計は25時間は、嘘ということか?

>>8

時間が分からないように閉鎖された環境で過ごすと

1日のサイクルが24時間より長くなるという研究結果はあるけど

その理由は地球の自転周期の変化ではないだろうね。

日光など外的刺激があることを前提に体の仕組みを作った結果

刺激が無いとちょっと狂うということかと思う。

まだまだ若かったんだろう

1日16~18時間起きてるのしんどいから1日の時間もっと短くて良いよ

>>11

あと1億8千万年後には1日が25時間になってるらしいね

ジャイアント・インパクト説でも複数衝突説でも

地球には月がなかった期間があるのだから

現在とその期間と比較すれば地球の時点速度=一日の時間が大きく違うのは当然だと思う

1日の土星の周期は、8時間半ちょいくらい?だから

地球の周期で過ごすと、2日間はずっと徹夜になって

3日目は、1日中寝て過ごす事になると思いますよ💧

お年玉の費用が嵩むね

平均寿命100歳

自分は一日が30時間ぐらいあるといい感じだなあ

もっともっと遅くなっていいよw