この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る古代ギリシャ神話には、なんとも風変わりな獣や怪物がたくさん登場する。中でももっとも有名なのは、ひとつ目の巨人、サイクロプス(キュクロープス)だろう。

異なる神話に、さまざまなバージョンのサイクロプスが出てくる。ゼウスがタイタンを征服するのを助けたものや、人間を食らうおぞましい習慣をもつものもいる。

古代ギリシャ人は、どこからこの巨人の発想を得たのだろう? サイクロプスは、単なる想像の産物なのか、それとも連想させる何かがあったのだろうか?

だとしたらそれは象なのかもしれない。

一つ目の巨人「サイクロプス」とは?

ギリシャ神話では、サイクロプスには3つのグループがあり、それぞれ異なる神話に出てくる。

もっともよく知られているものは、「詩人ホメーロスの作」として伝承された古代ギリシアの長編叙事詩『オデュッセイア』に登場するホメロスのサイクロプスだろう。

今日のポップカルチャーで流行っているサイクロプスは、ホメーロス版サイクロプスだと言える。

このサイクロプスは、人間を食らう残忍なひとつ目の巨人の羊飼いだ。オデュッセイアたちは、家に帰る長い旅の途中、物資を探しているうちに、サイクロプスの島にたどり着いてしまう。

サイクロプスの仲間である、ポリフェムス(ポセイドンの息子)が、オデュッセイアたちを次々と捕らえ、ひとりひとり食べ始めた。

オデュッセイアは知恵を絞って、サイクロプスを酔わせて、目を見えなくさせ、残った仲間たちと共に逃げ出した。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る次に有名なグループは、古代ギリシアの叙事詩人「ヘーシオドス」のサイクロプスだ。姿形はホメロスのそれと同じだが、その立ち位置はかなり違う。

ヘーシオドスは『神統記』の中で、ブロンテス、ステロペス、アルゲースという3種のサイクロプスを描いている。

彼らは、ウラヌスとガイアの子どもたちで、タイタンや百手巨人のきょうだいでもあった。

『神統記』では、これらのサイクロプスは、タルタロス(ギリシャ神話の地獄)に追放されたが、ゼウスによって救い出された。

彼らの稲妻でゼウスを武装させ、それがギリシャ神話全体の主要な武器となったという点で、この神話の中で重要な役割を果たした。

彼らはまた、ハデスの目に見えない兜や、ポセイドンの三又も作り出した。ここでのサイクロプスは、野蛮な怪物ではなく、従順な名工だったのだ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る3番目のグループは、壁の建築家としてのサイクロプスだ。ギリシャ人は、ミケーネ、ティリンス、アルゴスの巨大な壁は、原始のサイクロプスが建設したと信じていた。

彼らは熟練した職人であること以外は、あまり知られていない。

とても人間には作れないような巨大な石壁を作ったことから、どう説明していいかわからないようなことを、説明するときに彼らのことが引き合いに出されるようになった。

この画像を大きなサイズで見る

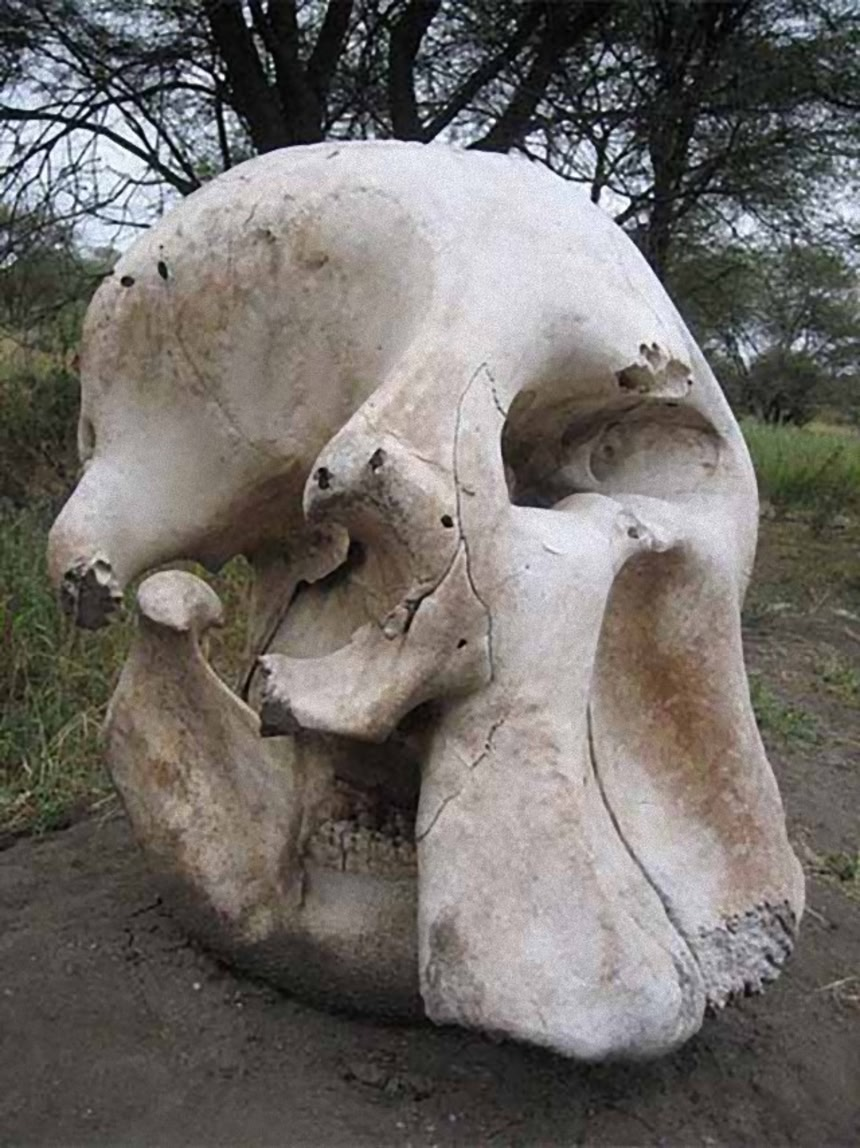

この画像を大きなサイズで見る巨大象の頭蓋骨の化石がサイクロプスを連想させたとする説

21世紀始め、クレタ島でデイノテリウム・ギガンテウムという絶滅した象の化石が初めて発見された。これは現代の象の先祖で、体高4.6メートル、キバが1.3メートルもあった。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るその頭蓋骨は、現代の象よりもはるかに原始的で、かなり大きかったことがわかっている。重要なことは、頭蓋骨の中央に極めて長い鼻孔があったことだ。

象を見たことがある人ならば、大きな孔があったということは、大きな鼻をもっていただろうということがわかる。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るだが、おそらくは象の姿を知らない古代人にとっては、中央に大きな穴のあいた巨大な頭蓋骨は、サイクロプスの頭蓋骨のように思えたのかもしれない。

古代科学史家で、古典民俗学者のアドリエンヌ・マイヤーは、古代ギリシャ人が初めてデイノテリウム・ギガンテウムの頭蓋骨を見たとき、サイクロプスのことを思い浮かべたのではないか、と考えている。

ギリシャ人やローマ人には、化石の証拠を使って、神話の存在を裏づけたり、新しい神話を作り出そうとさえしてきた長い歴史があるからだと、マイヤーは主張している。

歴史を通して、未知のものを説明するのに、神話や宗教が利用されてきたという考えは、古くからあった。

人類はどうしても説明や答えを切望してしまう生きものだ。ギリシャ人は農耕を生業にする者が多く、ときに化石に出くわしてきた。

進化という知識のない者にとって、説明のつかない巨大な骨に出くわしたとき、巨大な怪物のことを思い描いたとしても不思議ではない。

自著『The First Fossil Hunters: Paleontology in Greek and Roman Times』の中でマイヤーはこの考えを採用し展開している。

彼女は、神話がたくさん生まれている地域には、化石層がたくさんあることを指摘している。さらに、神話の多くには嵐の後に地中から怪物が現れるというシチュエーションが多いという。

激しい嵐が土壌を侵食し、その下に隠れていた化石を露わにするのは、珍しいことではない。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る小型の象がサイクロプスを連想させたという説も

象の化石とサイクロプス伝説を結びつけたのは、マイヤーが初めてではない。1世紀前に、オーストリアの古生物学者オテニオ・アベルが、この考えを最初に提唱した。

彼は、サイクロプス神話は、古代ギリシャ人が”小さな象”の頭蓋骨を発見したことから生まれたとほのめかしている。

確かに、すべてがうまく符号するように思われた。小さな象の頭蓋骨には、鼻の痕跡である大きな穴に比べて、非常に小さい眼窩があった。

化石はたいていほかの化石化した骨とともに見つかることが多く、古代ギリシャ人にとって、これはサイクロプスが食べたものの残骸の証拠のように見えたのかもしれない。

アベルはまた、古代ギリシャの自然哲学者で作家、エンペドクレス(紀元前490年頃 – 紀元前430年頃)がシチリア島の洞窟で、小型象の遺骸を見たと主張していると言っている。

たが、アベルの説は間違っているとマイヤーは言う。エンペドクレスは、そのような主張はしておらず、小型象の化石も見たことはないという。

アベルは正しい路線をいっていたが、神話に影響を与えた特定のタイプの象の化石に関しては、おそらく間違っていたのだろう。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る結局サイクロプス伝説の元となったのは?

マイヤーやアベルが正しいのか間違っているのかは、これからもわからないだろう。タイムマシンがない限り、古代ギリシャ人がどのようにして、サイクロプス伝説を生み出したのかを確認する、科学的な方法はないからだ。

とはいえ、仮説は理屈に合っている。古代ギリシャ人たちは、奇妙に見える巨大な頭蓋骨の化石にを見て、伝説の巨人を思いつく以外にどうやって考え出したというのだろう?

こうしたことは古代ギリシャ人に限ったことではない。ほかの文明も同じようなことをしてきた。

例えば、ドラゴンは世界中の文化の神話に登場するが、その源は、世界中で発見されている恐竜の化石だろう。ドラゴンの多くの描写が、現代の私たちが考える恐竜の姿と似ていることは、偶然ではない。

今日でも、一部の創造論者は、化石の証拠を指摘し、それを利用して、化石は何百万年も前に実在した生きものの証拠ではなく、聖書に登場するリヴァイアサンのような生きものの証拠であると主張している。

つまり、古代ギリシャ人が、古い象の頭蓋骨を見て、それをサイクロプスのものだと混同しても、驚くことではないのだ。

References:Were Cyclopes Legends Inspired by Ancient Elephant Skulls? | Ancient Origins / written by konohazuku / edited by / parumo

サイクロプスと言えばやっぱザクだよね。

ちなみに、象の頭蓋骨からキュクロプスを想像したというのは仮説の一つ。

世界中に様々な巨人神話がある理由について、心理学や考古学など様々な視点からの考察があるので調べてみると面白いよ!

>>2

そもそも旧人と新人とかで身長差が20cm以上あったりしたから、他種族であいつらデケえなってのはあっただろうね。

そういうのが神話に組み込まれるのはあると思う。

話の本筋的にはどうでもいいがオデュッセイアはタイトルであって、出てくる主人公の名はオデュッセウスだと思うんや

日本の巨人、だいだらぼっち伝説も、貝塚から着想を得た説がありますね

「なんでこんな内陸に貝殻が…?」

→「巨人が海まで届く手を伸ばして、ここで食べたに違いない!」

現代人からすると不思議だけど、先史時代の遺物という概念は、明治時代になるまで生まれなかったらしい

もし日本でこの化石が見つかってたら面白い妖怪伝説が始まってたなw(・∀・)w

※5

ナウマン象「残念ながら、ワシ見つかったん昭和入ってからなんで妖怪伝説にはならへんかったんですわ」

広南従四位白象「あと徳川さんの吉宗はんにワシ謁見してまっさかい、象とかどう言うもんか知られとりましてん」

日本だと鍛冶屋とか製鉄者達の信仰を集めてた神様・天目一箇神が名前通り片目で、サイクロプス(鍛冶職人の賢い方)と多少似てたりはする

※5

実際に江戸時代に滋賀県でゾウの化石が発見されて龍の骨だとされたことがある。

実物が国立科学博物館で所蔵されている。

「龍骨之図」で検索すると、当時の人がどのように解釈したかがわかる。

下顎を前後逆にして龍の下顎にしている。

謎は謎として神話や伝説の発祥経緯を推理するのは楽しい物だよな

学問的には立証出来なきゃ仮説止まりだろうけど仮説として発表する分には大歓迎だぜ

>タイムマシンがない限り、古代ギリシャ人がどのようにして、サイクロプス伝説を生み出したのかを確認する、科学的な方法はないからだ

まるで歴史学が科学ではないかのような言い草。ここで語られている、仮説を批判検証してもっともらしい真実を描き出す手法こそが科学そのものですよ。これは理系も文系も変わらない

ジジイにとっちゃ一つ眼のゾウといやスペースハリアーだわいな

恐竜がトカゲ姿から鳥になったり

神様は宇宙人説とか

神様や天使が別の地方では悪魔や怪物になったり

面白いよね

「滅びゆくもののために」

サイクロプスをキュクロープスと言うのを初めて知った。地球防衛軍6の1つ目アンドロイドをキュクロプスと命名した理由がわかったw サンダーーーー!

他の説で日本も含めは片目の怪物は山の鍛冶師というのもあるね

火を片目で見るので悪くなりがちで、たたら場で片足も悪くなる

山に籠った異形の者としてのイメージらしい

『怪異古生物考』っていう若者向けっぽい本で象=サイクロプス説を知った。

日本でナウマン象の化石が発見される地域と、1つ目の妖怪の話が伝わる地域との比較なんかもあったような

恐竜の化石とドラゴンの伝説とか巨大な怪鳥の伝説とか、空想の生き物と切り捨てずに元ネタを推測するの楽しいよな

>>17

それ読んだけどロマンの塊やったわwww

出生時の奇形として単眼症ってのがあります

多くは産まれて直ぐに亡くなります

単眼症の子供は目が一つで、鼻が形成不全で柔らかく伸びた突起が一つ飛び出しています

その鼻の形状の象との相似から、巨大化した単眼症の人間=サイクロプスが想像されたのかもしれませんね

>>18

成人した単眼症の人の江戸時代の人骨が報告されてたはず。

馬も単眼症あるね。

まぁ確かにデカい骨が見つかると「昔、巨人が存在したのでは…」と考えるのも不思議はないよね。

現代でも、専門家でもない限り、骨の一部分だけ見せられてソレが何の動物のどこの部位の、なんと言う名前の骨かなんてわからないしね。

巨人が技術者だっていう描写について

これ日本にも桃太郎に退治されたっていう

一つ目巨人「温羅」も日本に製鉄もたらした技術者なのよね…この共通点は何なのだろう

>>20

日本のは天目一箇神や妖怪一本だたらなどがある。

一つ目(隻眼)と鍛冶の関係として、鍛冶師は鉄や炎の色を片目で見るので、隻眼の職業病があったためと考えられている。

隻眼の伝承と古代の鍛冶場の分布が重なるそうだ。

>>20

なんか目が15個説とかもあった気がする…違う鬼かな

日本絵画作品で一目の鬼ってあんま見たことない気がする

江戸時代あたりにはあるのかな

あったら教えてほしい

オデュセイアの主人公はオデュッセウスですぞ~

個人的には女主人公でもかまわんけどね

何の予備知識も無しにゾウの頭蓋骨を見せられて、あの長い鼻を想像するのは無理ですわ。そりゃ人間の頭蓋骨に照らして、巨大な一つ目巨人を思い浮かべますよ。

骨を正面から撮った写真があればなるほどってなるだろうにイライラするわ

でもさローマ時代くらいまでは北アフリカに象がいたろ

戦象にするくらい使役してたのに頭骨の形を知らないってのはな

あと象は別に神話にあるような創作物作らないし

ウマも知らないゾウもしらないギリシャ人って言いたいけど演劇文化で過剰な尾鰭がついた話だけ残っただけなのかもね

>>25

でもライオンや虎がユニコーンやカトブレパスと同様に「幻獣」の扱いもしくは幻獣が実在する動物と同じカテゴリでプリニウスの「博物誌」って書物に記載されてる時代でもあるんだよ?

実在するのか架空なのか、実在の動物を誤認したり尾ひれがついたけど調査不足で本気でそういう生き物が居ると信じられていたのか、その辺り凄い曖昧なんよ古代って。

ところで「博物誌」にはクロコッタという生物が収録されてましてね。

こいつの特徴は「ハイエナに似ている」「人間の声の鳴きまねをする」という獰猛な肉食獣。

一方別のページにハイエナが記載されており「人間の声の鳴きまねをする獰猛な肉食獣」と説明されている。

…同じ生物なんじゃねえの???

ちなみに博物誌以外にも、イルカ・クジラ・シャチ類はそれと別個の海の怪物扱い(しかし性質はイルカ・クジラ・シャチそのもの…)で文献や伝承に収録されたりもしています。

同じ生き物だと言う事の確認がなかなかできなかった訳ね。

関係ないけど目繋がりで、加治屋が片目で火を見続けると片目が見えなくなるという話が柳田国雄の説を元に流布してるようだけど、あれ本当なのかな…キュクロプスも加治屋なんよね

古来、鍛冶屋は片目を失明することが多かったので、古今東西の一つ目のモンスターが鍛冶の技術を持ってることが多い