この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る肉体や他の器官をもちあわせていない、分離された脳細胞にも知性のようなものが備わっているようだ。

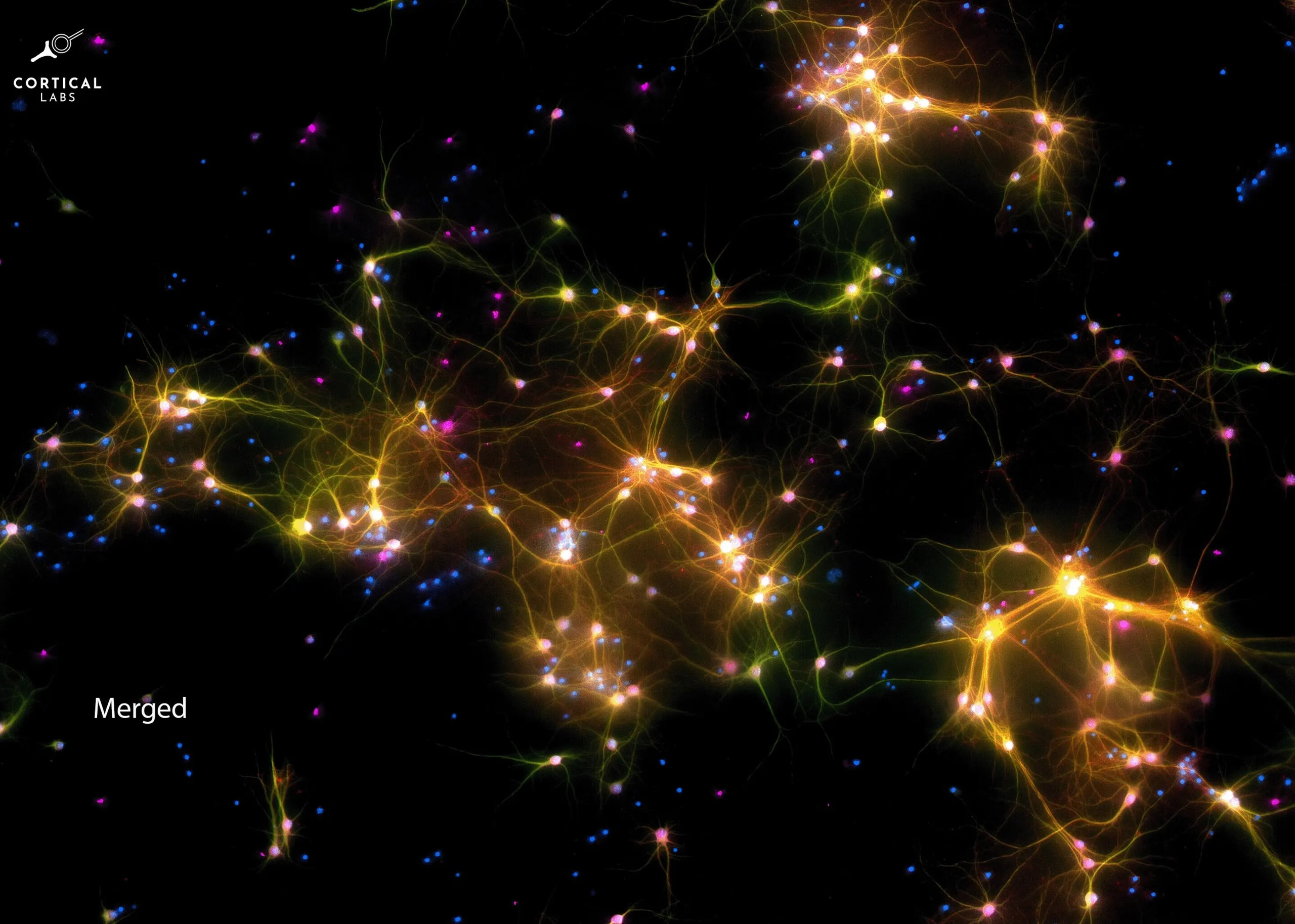

オーストラリアのモナシュ大学とCortical Labs社の研究グループが、実験用のお皿に置いた脳の「神経細胞(ニューロン)」に「ポン」というミニゲームをプレイさせることに成功したそうだ。

これは肉体のない神経細胞にも知性的なものがあることの証明だ。意識の根本的な性質を解き明かすヒントになるばかりか、神経疾患治療の新しい研究につながると期待されるとのことだ。

肉体のない神経細胞がわずか5分でゲームをプレイ

この研究の著者であるCortical Labs社のブレット・ケーガン博士は、「生きた生体神経細胞を操作して、その活動を強制的に変化させ、知性のようなものを芽生えさせることを実証しました」と、プレスリリースで述べている。

今回の実験では、実験室の皿の上の神経細胞(ニューロン)を刺激して、その活動を記録する電極システムが使用された。

電極の上にマウスとヒトの神経細胞をのせ、システムをポンゲーム(画面端のパドルを動かして、飛んでくるボールを跳ね返すシンプルな卓球ゲーム)に接続すると、神経細胞にパドルに対するボールの位置情報が電気的に伝えられる。

すると、神経細胞は自発的に活動を調整して、見事ボールを返せるようになったという。

皿の上に置かれた脳という意味で、この電極につないだ脳細胞は「DishBrain」と名付けられた。いわゆるバイオ・コンピューターチップである。

研究論文によると、「培養された神経細胞は、自分の行動結果に関するまばらな感覚情報に反応し、目的達成に向けて活動を自己組織化する」のだそうだ。

驚いたことに、こうした学習反応は、わずか5分間のゲームプレイで起きたという。

神経細胞は不確実性を抑える方法を学習

サルのような一部の知能の高い動物もポンをプレイすることに成功している。こうした動物にゲームの遊び方を教える場合、エサで釣るのが常套手段だ。

だが肉体のない神経細胞でそのようなことはできないため、より抽象的な”エサ”でボールを打ち返すよう仕向けねばならない。

そのエサとは、「自由エネルギーの原理」だ。神経細胞には、環境の予測不能性(「エントロピー」とも言える)を嫌う性質がある。

「ポン」で言えば、ボールを落としてしまうとゲームがリセットされ、ボールは予測できない方向に移動してしまう。

逆に、パドルに当てればボールが飛んでいく方向を予測しやすく、ゲーム全体のエントロピーを下げることになる。

だから電極から予測できない刺激を受けた神経細胞は、状況をもっと予測しやすいものにするために活動を再編成する。

つまり神経細胞は、ゲームの遊び方というより、実際には不確実性を抑える方法を学習しているだけなのだ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る意識の研究に革命を起こす可能性

研究グループよると、この「合成生物学的知性モデル」は、意識の研究に革命を起こす可能性があるそうだ。さらに病気や薬を研究する際、動物実験や不完全な数理モデルに頼る必要もなくなるかもしれないという。

ケーガン博士は、「知性の理解へ向けた新たなフロンティア」と語る。

こうした研究を通じて、「人間であるとはどういうことか?」「生きて知性があるとはどういうことか?」など、常に変化する世界で情報を処理し、感覚を感じる存在の根本的な部分に触れられるだろうという。

そのための第一歩として、彼らはお酒に酔った神経細胞の自己組織化を観察する予定であるそうだ。

「酔っ払った人のように、神経細胞のプレイが下手になるのかどうか確かめてみるつもりです」と、ケーガン博士は述べている。

この研究は『Neuron』(2022年10月12日付)に掲載された。

References:Human brain cells in a dish learn to play Pon | EurekAlert! / written by hiroching / edited by / parumo

ということは、ロボットに脳細胞を移植すれば人間のような知性を持つロボットになるということ?

ニューラルネットワークとしては当然なのだろうけれど、報酬が設定されているなら、まだ反射のような挙動じゃないかと素人目には思ってしまう。

そこで酒の出番というのが人間らしい検証w

ナンカキモチワルイ

ポンゲームをどんな環世界で捉えているだろう

神経細胞のみって時系列の感覚ってあるんだろうか。

人の細胞使ってたらいつか、場合によってはこの段階でも、線引きしないといけなくなる

作ったものを破棄する時人を殺すとイコールになる時。

人体に還元する研究なのか

てっきり有機コンピューターの話かと思った

自由エネルギー原理なんてものがあるのか、生命、脳は不思議だ

玉の位置情報が伝達されていてあの挙動ってのが面白い

人がプログラムするとパドルを玉の位置に随時合わせようとするけど、こいつの場合間に合う最低限度の距離でギリギリ当てて効率よく怠けてる

AIの学習って時計仕掛けのオレンジのルドヴィコ療法的な…

これが発展すると水槽の中の脳みたいになるのかな?

すごい半面、ちょっと末恐ろしくもある

虫なんて脳みそ無くて神経の節しか

持ってないけどそれなりに活動できるから

この辺の研究と繋がるのでは?

まだゲームをしている時に我々がなんの知性も使っていない可能性が残っている

真·ゲーム脳

意識の正体が未だに分からない以上、脳みそを使った実験は全部怖い。

真っ暗闇の中で永遠の苦痛を味わってるんじゃないか。

神経細胞が不確実性を嫌い予測可能性を好むってカオス理論と対立しまくりじゃないですか

闘争の根源にも迫る研究なのでは

写真が宇宙の写真みたいだ。

星座を思い浮かべてしまうよ。

現実にこういう話があると寄生獣ってやはりめちゃくちゃ設定が練られててリアルだったんだなぁって再認識させられる。

細分化された細胞塊にも思考力があるというね。

あー自分も偏った事が嫌いだわ

すぐバランスを求めて中道を探してしまう

かなり相当原初的?な衝動と言うか

シンプルなシステムの話なのだろうか

ニューロンのキモチ