この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る新型コロナが本格的に流行する前、オリオン座の赤色巨星「ベテルギウス」の光が大きく陰った。「大減光」と呼ばれるこの現象は、超新星爆発を起こす前兆ではないかと、当時大きな話題となった。

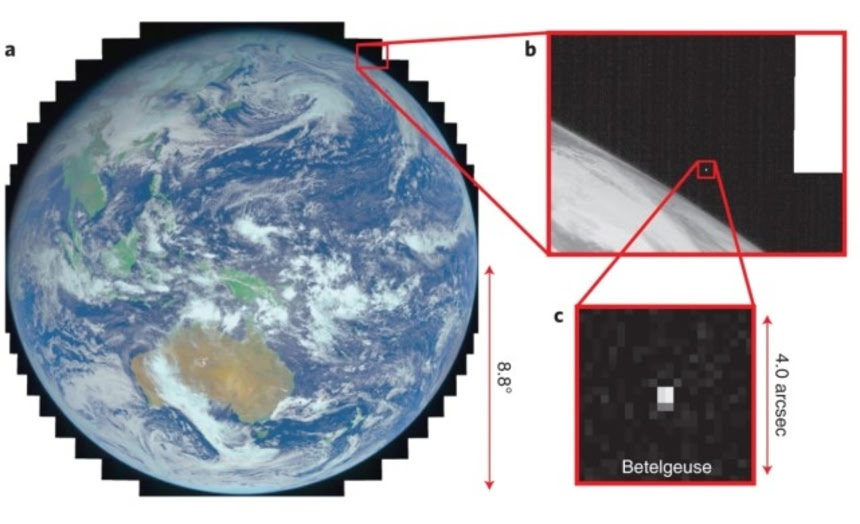

このほど、東京大学の研究グループが気象衛星「ひまわり8号」を「宇宙望遠鏡」として活用する取り組みを行ったところ、暗くなったベテルギウスが地球の背後に映っていることを発見したそうだ。

その成果は『Nature Astronomy』(2022年5月30日付)で発表された。

超新星爆発の前兆か?ベテルギウスの大減光

2019年末から2020年初頭にかけて、地球から700光年離れた赤色巨星ベテルギウスが、突然普段の10倍も暗くなり世界を仰天させた。

当時、超新星爆発の前兆ではないかと大きな話題になったが、結局ベテルギウスの輝きは回復。その後の研究によって、どうやら2つの原因によるものであるらしいことが突き止められた。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る原因の1つは、ベテルギウスがガスを吐き出したことだ。温度が冷えたガスは凝縮してベテルギウスの光を遮った。だから地球からは暗くなったように見えた。もう1つの原因は、ベテルギウス自体の温度も少し下がっていたということだ。

「ひまわり8号」は大減光に気づいていた

東京大学大学院博士課程の谷口大輔さんらは、「ひまわり8号」の画像を用いて、同じ結論にたどりついた。

なんと2017年1月から18年6月に撮影された画像の中に、地球の背後に潜むベテルギウスを捉えたものがあったのだ。

その画像を用いれば、3日に2回の割合でベテルギウスの観測データを得ることができたという。

ひまわり8号の画像の分析結果は、これまでのものと同じだ。すなわち、ベテルギウスの大減光は塵と光の自然な変動が原因である可能性が高い。

驚きはないかもしれないが、これまでの結果の正しさが改めて裏付けられたことになる。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る気象衛星「ひまわり8号」の活躍

興味深いのは、ひまわり8号がいち早く大減光を捉えていたということだ。

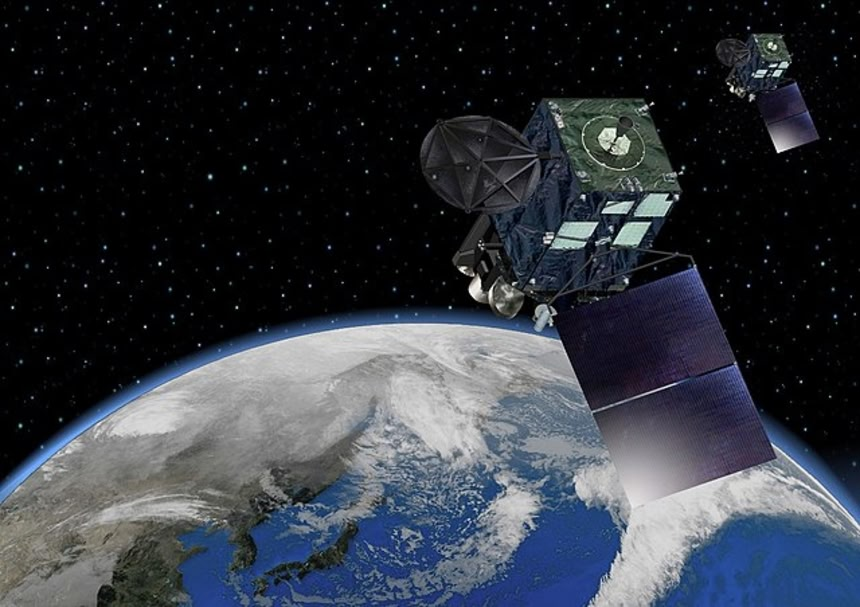

ひまわり8号は、気象庁 (JMA) が開発し、2014年10月7日、JAXAが種子島宇宙センターから打ち上げた静止気象衛星である。

2015年より、赤道上空3万5786キロ(国際宇宙ステーションの90倍の距離)から10分ごとに地球全体を撮影し、気象や自然災害の調査を行っている。

最近では今年1月、南太平洋のトンガ諸島の海底火山の画像を公開したことで話題となった。

気象衛星は宇宙望遠鏡として活用できる

これは天文学者にとっては大きな意味を持つかもしれない。

最先端の宇宙望遠鏡を建設し、それを宇宙に打ち上げるのは大変なことだ。だが、地球軌道にはそれに負けない働きをしてくれそうな人工衛星が飛んでいるのだ。

「ひまわりは宇宙望遠鏡のようなもの」と、オーストラリア、モナシュ大学の天文学者サイモン・キャンベル氏はコメントする。

ひまわり8号のような気象衛星の画像には地球だけでなく、その周囲の宇宙も映っている。これは天文学者にとっては重要なことだ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る彼らは見たいところに望遠鏡を向けさせるために、その正当性を証拠を挙げながら説明しなければならない。だが気象衛星を使えば、そのような必要はない。

また使い勝手の点でも最高だ。ベテルギウスの光が陰った時、最高クラスの望遠鏡はすでに予約されており、違う場所を観測する予定になっていた。

幸いにもチリ・パラナル天文台の超大型望遠鏡「VTL」が融通を利かせてくれたが、おかげで他のプロジェクトは後回しにされた。こんなことを毎回できるわけではない。

だが気象衛星が撮影する画像の背景には、星々が映し出されているのだ。

それらは24時間体制で稼働しており、おまけに地上では大気に遮られてしまう波長の光まで捉えているかもしれない。これを利用しない手はないだろう。

今度、超新星爆発の兆候が発見されたとニュースが流れたら、天気予報を見てみよう。気象予報士たちはちっとも驚いていないかもしれない。

References: Betelgeuse observed with the Himawari-8 meteorological satellite near the edge of the Earth’s disk. | Nature Astronomy / Betelgeuse’s ‘Great Dimming’ had an unlikely observer: a Japanese weather satellite | Space / written by hiroching / edited by / parumo

いい文章やな

大学でもこうした「構造化された文章」を書く訓練をしたほうが良いのだろうか

日本の独自性が失われるか

ビートルジュース

オリオン「何か右肩が調子悪いな~」

※3

ただの四十肩でしたって話かな

超新星爆発「ひまわり8号さんのH!」

画面の大部分に地球が写っているとはいえ、気象衛星は宇宙望遠鏡と比べて

数が桁違いに多くてずっと稼働してますもんね、、、エコでいいんじゃないでしょうか

※5

宇宙が映り込むのは静止気象衛星だけ

現在運用中なのは22機しかない

論文はオンライン限定ジャーナルのNature Astronomyで読むことができますよ。

“The Great Dimming of Betelgeuse seen by the Himawari-8 meteorological satellite(ベテルギウスの減光を気象衛星で偶然的に捕捉)”

ベテルギウスこれ前々からいわれてるけど

もう爆発してるのかもね、

だって光は800年以上前の物でしょ

ガンマバーストが20度ズレてたのが幸いだけど

もし直撃してたら人類滅亡だよね

>>7

そうだけど我々は天体ショーを期待してんのよ。

ペテルギウス「なんやそっちじゃワイが光ってんのまだ見えとるんか…」

約550光年離れていて

向こうは消滅しているから

来年あたりこっちでも

見えなくなるのかな?

>普段の10倍も暗くなり

て言葉の意味が解らないのワイだけですか?

明るさが十分の一て事ですか?

ペテルギウスの観測?

手伝おう。ヒマだからな‼︎

※11

おヒマならお願いね。

ハシビロコウの観察

脳が震える

※13

それは脳が小さい。

”魂が震える”でしょ。

>>13

怠惰ですねぇ

700光年先のガス光を観測出来る気象衛星に「ひまわり」とか名前をつけちゃう日本の技術者好き

あの狭い画角でよくベテルギウスだと特定できたな その辺は感心する

まぁ撮影日時とひまわりの位置から特定するんだろうけど

これ、何かあってから見に行くじゃなくて

何かあってから過去にさかのぼって観測データを調べられるのが大きいよな。

一つの望遠鏡が長期間にわたって計画された方向と範囲を観測している。

いうても700年前の出来事なんでしょ

ついでに写ってたのを再利用する感じか。なんにでも使える訳じゃないだろうけど、時間を遡って確認できるのは便利そう

この写真、プロミネンスの出方が完璧!

確かにひまわりは赤外光も観測してるから都合がいいな