この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るスペイン、バスク地方にあるイスンツァの洞窟で、旧石器時代の明かりを再現してみるというおもしろい科学実験が行われている。

このアイデアは、旧石器時代に洞窟に住んでいた人たちがどうやって旅をしてここに住みつき、洞窟の奥深くの暗闇で絵を描いたのか、理解し、再現したいと強く願ったことが発端だった。

この実験結果は、スペイン、カンタブリア大学の研究者たちによって、『PLOS ONE』誌に発表されている。

人工光がない時代、旧石器時代の洞窟壁画はどのように生まれたのか?

「人間は暗闇では目が効かない。洞窟の奥深くに分け入るには、どうしても光が必要だ。彼らがこうした暗い場所にたどり着くのは、明かりのシステムの物理的な特徴に左右される」と語るのは、研究を率いた、スペイン、カンタブリア大学のアンヘレス・メディナ=アルカイデ教授である。

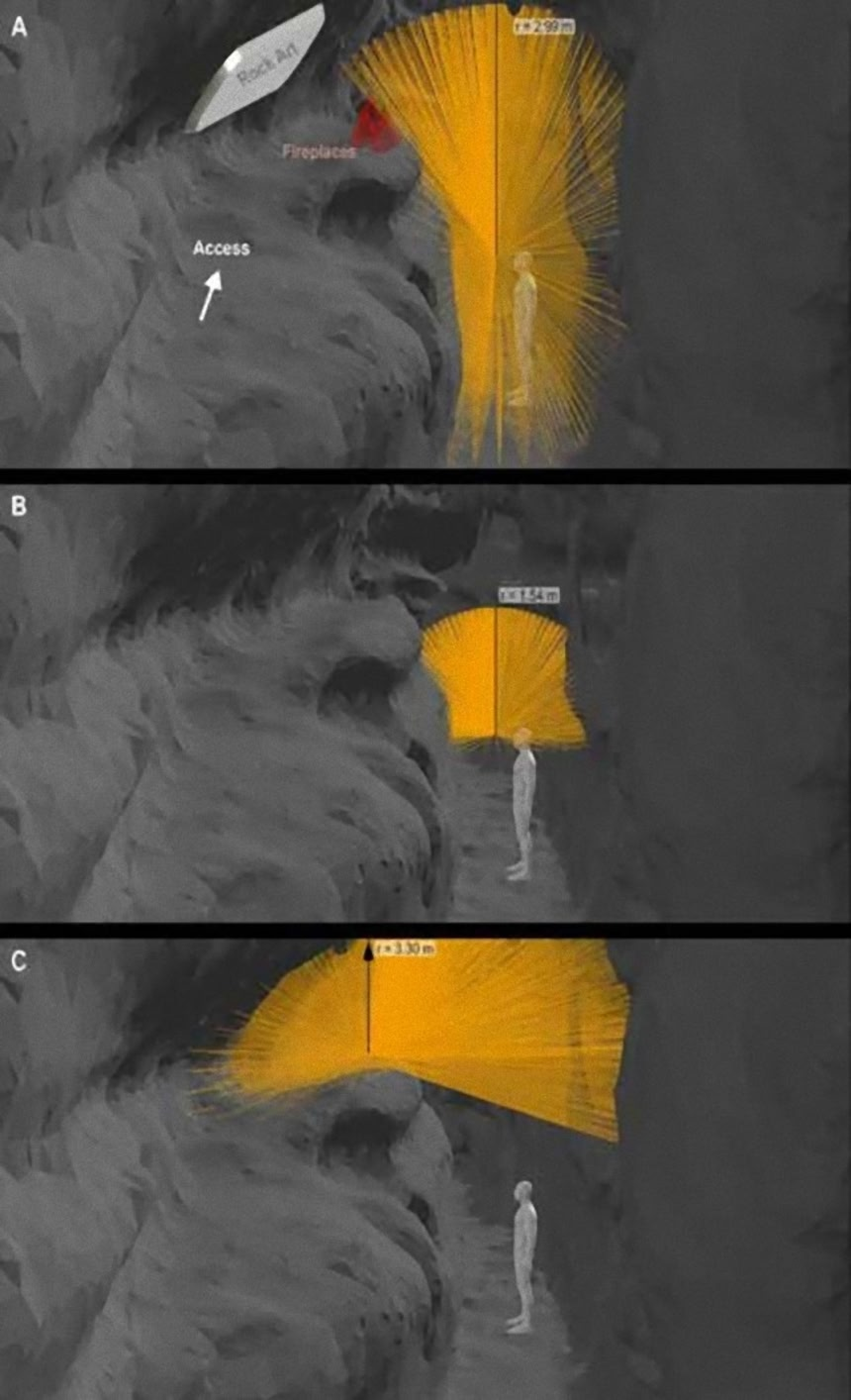

旧石器時代に一般的だった3つの明かりの手段が再現された。松明、油のランプ、炉だ。

当時利用することができたこれら明かりの、光の強さや持続時間、照らすことのできる範囲、色温度などを並べて比較してみて、洞窟環境がどのように利用されたのかを探ってみた。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る南西ヨーロッパにある絵が描かれた旧石器時代の洞窟で、考古学的証拠に基づいて、この時代の明かりを再現、検証が行われた。

まずは、キヅタ、ビャクシン、オーク、カバノキ、マツの樹脂でできた松明を使ってみた。さらに、ウシやシカの骨髄からとった動物性脂肪を使ったふたつの石のランプ、そして、オークやビャクシンの木を燃やした小さな炉を再現した。

この研究は、旧石器時代におもに使われていた明かりの光度を、考古学的、経験的なデータに基づいて、初めて定量的に特徴づけたものだ。

旧石器時代の集団の複雑で社会的、経済的な行動を拡大していくためには、人工的な明かりは重要な物理的手段だった。初期の旧人類の洞窟探索の発展にとってとくに重大なことで、洞窟アートの起源になった

旧石器時代の明かりの種類

この実験による結果は興味深い。それぞれの明かりに、異なる独特な特徴があるということは、ひとつの明かりの手段を違った状況に応じて使い分けられた可能性を示している。

洞窟の中や広い場所を探索するときは、すぐに明かりが消えてしまわないように、たくさんの木の枝で松明を長持ちさせ、あらゆる方向に6メートル先まで光が届くようにした。

木の松明は光が強いが、持っている者が目をくらまされたり、火傷しないようになっていた。こうした松明は最長61分、最短21分、平均41分燃え続けたという。

左右に振って、再び酸素を行きわたらせれば、また点火するのもたやすいが、煙がかなり発生するのが深刻な問題だった。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る「明かりが小さくなるまで、洞窟の中を20分間歩いてみましたが、松明の明かりは、私たちが普段使っている人工的な明かりとはかなり違うことがはっきりしました」研究著者のひとり、ディエゴ・ガラーテ氏は言う。

油のランプは、狭いスペース向きの明かりだった。この光源の特徴は、小さなロウソクの光の強さと比較すると一番わかりやすい。油のランプは、炉心1本で3メートル四方の範囲を照らすことができるが、芯を増やせばその範囲をもっと広げることができる。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るランプの明かりは、持ち運びをするための明かりとしては、すぐに燃え尽きてしまうため、洞窟内の迷路を移動するには不向きだった。煙があまり出ず、1時間以上はもつので、松明と一緒に使うのが最適だとわかった。

炉だけでは30分すぎると燃え尽きてしまい、煙がたくさん発生してそばにいるのは苦しい。しかし、旧石器時代の洞窟生活者たちは、洞窟内の気流や風の通り道をよく理解していて、うまく炉を作っていた可能性が高いと、研究者は言っている。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る洞窟生活者としての初期の人類がもっていた利点

初期の人類には、現在の研究チームが考える以上の進化生物学的一面がほかにもあった。

まずは、人工の明かりという概念が存在せず、彼らにとってそうしたものへ移行する必要はなかったこと。

次に、初期の人類には、深く奥まった場所に入り込んでも、洞窟に対して安心感や親近感があったということ。彼らはこうした空間に深く分け入り、協力しあって絵を描いたのだ。

彼らは、洞窟の中での移動や生活をよく心得ていたのです。これは、ヘルメットやロープといった装備があっても、現代の私たちには難しいことですから、当時は相当に大変なことだったでしょう。

彼らは、勢いよく赤々と燃える松明を手に持って、移動しなければなりませんでした。洞窟の入り口付近なら、問題なく絵を描くことができたでしょう。

でも、彼らはこうした狭い場所で絵を描き、さらに洞窟の奥深くまで入っていくことを望んだのです。そういうこともあったでしょう(ガラーテ氏)

Top image:iStock / References:Conquering the Dark: Finding the Light Behind Paleolithic Cave Art | Ancient Origins / written by konohazuku / edited by parumo

「壁画を描く時にどの灯りを使ったのか再現して見た」って話かと思ったら、結局「昔の人類スゲェ」で終わってモヤモヤする

煙だけに

※1

そりゃ煙に巻かれちゃったからねえ

昔は暗いところでもそこそこ見えてたのかと思ってた

※2

私も見えていたのかと思ってましたが、そうでもなさそうですね。

しかし、どの明かりを使っていたんだろう?

人間は暗いところでは色彩を失って明暗しか見えなくなる(錐体細胞(色が見えるけど感度が悪い)と桿体細胞(色なしで感度が高い))ので、現代より夜は暗かったわけだから見えてたかなとか勝手に思ってました。面白い実験ですが、結論がピンとこないっつうか・・・

松明って、どんどん燃えていって最後は手元のところまで燃え尽きちゃうものだと思ってたんだけれど違うの?

※3

持ち手の生木で 中央先端部の枯れ木を挟んで 蔓で束にし、

持ち手までは燃えにくくする方法もあるよ。

時代が下ると、持ち手は金属棒などで作り

先端にだけ木材や油の染みた布を挟んだり。

「万能壁画」もいかにして描かれたか気になりますね・・・

狩りによって先住者を排除した洞窟ほど安全な住居はない石器時代の人間には

洞窟は単なる住処を越えた神聖なものと写っていたでしょうから洞窟に知識を書き写す行為は

失われる個の記憶が次世代に伝わる画期的な記憶の継承儀式であったと思われます

それは文明の発生より先に部族が誕生する瞬間でした

※5

わざわざ洞窟の奥に描いているし労力を考えると単なる暇つぶしの落書きではなく記録・伝承の意味があるということやね。

まずネコを飼います。次に洞窟の奥でネコチャンの毛を撫でます。すると静電気が起きて火花で明るくなります。

複数の人が複数の猫を順番に撫でれば連続的に明かりを得ることができます。その隙に壁画を描きます。火の使用の前にネコチャンがいたのです。完璧な仮説だ。

※7

暗い部屋で猫を撫でます。

静電気が起きます。

引っ掻かれます。

血が出ます。

実証実験終了!

>>7

ネコと和解したのか…

ネコをたたえよ

ネコはさいわいなり

いざ ネコネコの地へ

寒から火を焚いて暖を取る → 外に出て狩もできずヒマ → 誰かが「腹へったぁ」と思ってウシやらなんやら描きはじめる → 「いいね♪」と誰かが見つけてそのウシやなんやらを追いかける人間を描きはじめる → それを子供たちの狩の教材に使おうと、また別のヤツが描きはじめる。

ホタルを1万匹ぐらい使った筈

薬物みたいな植物を摂取すると暗闇でも目が見えるようになるとか

確かアンデス文明の遺跡とかそういうのあったような

※13

思い出した。チャビン文明のチャビン・デ・ワンタルという遺跡で儀式の際に強い薬草を摂取して地下通路へ向かうというやつだ。通路の先には石造りのご神体があって、薬草の効果で不思議な見え方になるらしい。

日が差し込む時に特別に描いてるだけだったりしてな

※17

その説は有力

大規模な壁画がある洞窟の多くは、壁画が描かれた時代には冬至の日に奥まで陽が差し込む場所にあったとする研究がある

冬至と夏至は古今東西あらゆる民族にとって祭日だったから、石器時代の人間が冬至に姿を現す場所を特別視した可能性は大きい