この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る人間の脳の基本的な構造は、太古の昔から変わっていない。ところが脳内で処理される情報は長い間に劇的な変化を遂げた。かつて我々の先祖が生き残るために必要だった能力は現代の我々にとってはあまり必要のないものとなり失われつつある。

そのかわりに我々は、安定した収入とか、地下鉄に乗って仕事から家に帰るとか、税金を納めるとか、現代社会で生き残るための別のスキルを学ばなければならなかったのだ。

だからといって、かつて我々の先祖が必要としていたサバイバルスキルがまったく必要ないとは限らない。今後どんな時代がやってくるかはわからない。我々の遺伝子に刻まれ、引き出しの奥深くにしまわれたその能力が再び必要とされる日が来るかもしれない。

ここでは人類が進化と共に手放していったサバイバルスキルを見ていくことにしよう。

旧石器時代の我々のご先祖さまたちは、その時代に適した能力を身に着け、そして生き残り我々につなげてくれた。数千年もたった今、忘れ去られてしまったそれらスキルの詳細をまとめるのは難しいが、考古学者や人類学者のおかげで、遠い先祖がもっていた知識と、彼らがどうやってその知識を日々生き残るために応用したかを知ることができる。

以下はオックスフォード大の考古学者クリント・ヤヌリスの協力のもとにまとめた、我々の先祖が使用していたサバイバルスキルだ。

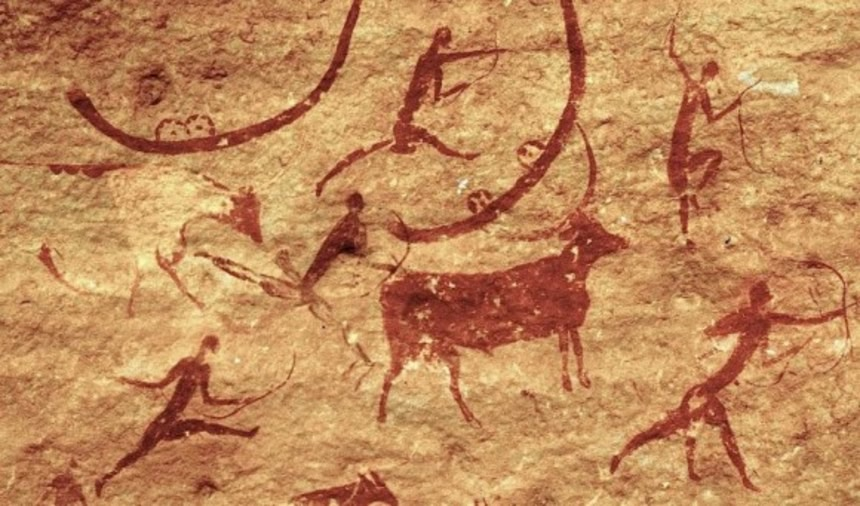

1.獲物を追跡し仕留める能力

動物を追跡することは、人類の歴史で早くから発達してきた重要なスキルだ。優れた認識能力を発達させ、大きな脳に栄養素を与えるために、動物の脂肪や動物性タンパク質により頼るようになった。

ハーバード大のルイス・リーベンベルグは、ハンティングスキルの妙技には、物理や数学のような知性と創造的能力が含まれていて、科学の起源といってもいいかもしれないと言っている。

まず、仕留める前に動物を追い詰めるところから始まる。大型のネコ科動物の群れやハイエナのような掃除屋を見つけると、獲物を仕留められそうな場所が近いことや、肉や貴重な骨髄が手に入る可能性、避けるべき危険な場所まで知ることができる。

ジョージ・ワシントン大のニール・ローチは、狩りや防衛の必要性から発生した武器を投げるスキルは、ほかの霊長類にはない進化した人間だけの能力だという。

特に槍を使った狩りの歴史は少なくとも30万年前にさかのぼり、トーナメント用の槍ジャベリンに形態が似ているという。50万年前にはイギリスのボックスグローヴで槍が製造され、使用されていた間接的な証拠があるようだ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るまた、南アフリカの洞窟で見つかった動物の遺骸から、7万7000年前には罠が使われ、6万1000年前には矢が使用されていた証拠が見つかっている。

狩猟者や採取者は、現代でも動物の行動の微妙なニュアンスの違いをかぎ分ける鋭い感覚が生まれたときから養われているが、一般のわたしたちはそうした環境で育っていないため、そうした感覚はすっかり失ってしまっている。

2.食べられるもの、病の治療に使える植物を見極める能力

食べられる植物、薬になる植物の知識は、何世代にも渡って受け継がれてきた。これも、忘れられてしまったサバイバルスキルの大きな損失のひとつだ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るこれまで蓄積されてきた植物世界の知識には、それぞれの生態系に特有というだけでなく、状態や見た目、調合薬などの微妙なニュアンスも含まれている。

世代を越えて蓄積されてきたこうした知識の導きがなければ、現代の我々が完全に昔のスキルを踏襲することは望めない。

今日、サバイバル状態に直面したとき、そこらにあるものをやたら口にするのは危険だが、なにかを食べなければ死んでしまう。

一番いいのは、万国共通の食用テストをすることだ。まずは皮膚につけてみるパッチテスト、擦過傷、唇、舌と進み、最終的にちょっとだけ食べてみる。それぞれの間は少し時間をおき、その植物に対するなんらかの体の反応が出るかどうかをみる。

この方法は、ある種のキノコのように、毒素の影響が遅れて現われる遅延反応作用がある植物もあるため、問題もある。薬として使えるかどうかについては、ほかの霊長類にも同じような治療改善が見られるかどうかに注目するべきだろう。

3.航行術

わたしたちの先祖が、精巧な地図もGPSもないのに遥か遠くまで旅をしたことは間違いない事実だ。

道具として使っていた石の出所を追いかけることで、彼らが安全な場所からどれほど遠くへ出かけていったのかを考古学者たちは知ることができる。

中期旧石器時代には、人類は住んでいた場所から相当遠くへ旅して、そこで商売をしていた。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るこれは、航行術の能力があったことを意味している。人類は180万年前の原人の時代から、長距離を走る素質があったと、ヤヌリスは言う。

この能力は、根気強さを要求される狩りだけでなく、遠方の狩猟採集場所を見つけるのにも役立った。

人間が獲物を疲れさせたり、怪我を負わせて追い詰めるとすると、こうした能力は航行術や帰巣本能と関係があるだろう。

現代の空間認識能力は、50万年前から備わっていたもので、それが航行術に使われていた可能性がある。

人は見事な空間認識感覚を発達させ、頭の中で地図を描くことができる。現代の我々でも、未開地や多少なじみのない土地にいても航行術に頼ることができる。

アメリカ原住民は、中間地点に工芸品、石塚、折り曲げた木などの目印を正しい方角をさすように置いておき、道しるべにすることが知られている。

また、オーストラリアの原住民は、絵文字、語り、工芸品などを組み合わせて、広大でなにもないオーストラリアの奥地を旅する。

地図や風景は、語り継がれる物語の中に複雑に織り込まれ、その土地の歴史を伝えるだけなく、旅を助ける役目もある。

ロープや紐などの縄類や、貝殻、蜘蛛の巣を利用した地図は、ミクロネシアの船乗りたちによって作られ、遠くのさまざまな島へ運ばれたり、安全に島に近づくためのルートは貝殻で表わされた。こうした古代の船乗りたちは、高い航海術のスキルや技術を結合させた地図を使っていた。

太平洋の24のおもな島々には、3500年前から900年前の間に最初のアウストロネシア人たちが定住し始めたと言われているが、隔絶されたこれらの孤島にどうやって人が入植したかについてはまだあまりわかっていない。

北米の原住民について研究すると、また別の見事な古代の航行能力を知ることができる。19世紀、アメリカの軍隊にいたリチャード・ドッジ大佐が、若いアパッチの青年たちを観察した。

彼らは行ったこともない遠くの村へ出向いて襲撃することができるが、木の枝に刻みを入れたものを使って、ルートを覚えるという。

村の長老が火を囲んで座り、若者たちにルートの要所要所を教える。彼らはそれを枝に刻んで、方向を変える場所を記録するのだ。若者たちは刻みに指を滑らせながらルートを復唱し、触った感覚で行くべき方角を簡単に思い出せるというわけだ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る4.衣服を作る

服は気候、手に入る材料によって、地域ごとにさまざまに変わる。服を作る方法が、使える材料の特徴や作る者の創造力によって限定されるからだ。

今も昔も、狩猟者や採取者の服は、伝統的な革から織ったシュロの葉、高度に加工されたスギの樹皮に至るまで、あらゆる服の原材料のさまざまな多様性を反映している。

オーストリアアルプスの氷河で見つかった、5300年前のアイスマン、エッツィの例をとってみる。彼の完璧な遺体は、先史時代のヨーロッパに住んでいた人々がなにを着ていたのかを考古学者や人類学者におしえてくれた。エッツィは発見されたとき、さまざまな動物の革を使って作った服を着ていた。材料にはそれぞれ違う特徴があり、ちゃんと用途別に使われていた。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る例えば、靴底は厚いクマの皮、靴の上の部分は柔らかいシカの皮、靴の中は樹皮を網目状にしたものが使われていた。着ていたマントは草が編み込まれていて、防水になっていて、二重にして寝るときの敷布や掛布として利用できた。

旧石器時代の半ば、中石器時代には人類は狩りをしていたことはわかっていて、容器のようなものや縄も作っていたようだ。

つまり、獣の皮を縫い合わせて服を作る以上の幅広い技術を持っていたことになる。より気温の低いヨーロッパに移動したとき、服を作る技術は、生き残りという意味でもさらに発達した。

5.集団サバイバル能力

昔のサバイバルスキルが忘れられてしまったことの最大の損失は、単にその技術やツールではなく、その環境独自に発達した生存方法の文化的・世代的継承がなくなってしまったことだと、ヤヌリスは言う。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る仮に狩猟者や採取者、現代の人間が、新たな環境に移ったら、その環境の微妙なニュアンンスに基づいた効果的な生存方法をまた開発しなくてはならないだろうが、文化的には知識の伝達はほとんどされないというということだ。

新しくやってきたグループは、その地域でまず最大の栄養源を探し出して、もっとも効果的な方法で狩りあるいは採取し、処理しなくてはならない。

自然を鋭く観察して、獲物の行動を把握し、自分たちがすでに開発した観察、推理、直観スキルにこの生態系の変化を適応させなくてはならない。

一方で、都市化した現代の人類は、新しい生態系についての知識不足だけでなく、スキル、観察力、認識力不足を克服しなくてはならない。

現代の我々がサバイバルな状況に陥ったら、唯一の解決方法はその集団の生存エネルギーをちゃんとわかっている強いリーダーだけだろう。

このリーダーは、必ずしも最高に強くて優秀なハンターである必要はないが、栄養素をもっとも簡単に集められる効果的な方法を見い出すために、グループ内の力をうまく使ってまとめあげることができる人物でなければならない。

6.現実的なサバイバルスキル

ヤヌリスによれば、今日わたしたちがサバイバルスキルだと思っているこれらのスキルは特に生き残りのためのスキルではないと指摘する。むしろサバイバルは日常生活の中にある現実なのだ。

昔の人類とは言え、いつもサバイバルに直面して生きていたわけではなかった。前の時代から教えられてきた文化やスキルがある物質文化の中に生まれ、隣には別の部族グループがいて、困ったときに頼ることができるほかの集団と社会的なつながりもあった。現代の我々との違いは、教育とものの考え方だという。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る苦もなく環境にチャレンジするミクロネシア人やブッシュマンの能力は、現代社会に欠けている生まれもった能力のようにみえるかもしれないが、魔術師のようなブッシュマンなどいない。彼らはまわりの世界を見て、あまりなじみのない環境の特徴を学ぶ方法を身につけているのだ。

カラハリ砂漠に住む子どもたちは、大人になる過程で昆虫やトカゲを見つける方法を学び、小さな弓でこれらを採取するための小さな兆候を読む。

こうした訓練は、動物の行動ニュアンスや彼らが残す痕跡を識別するのに、精神的に備えるために非常に需要なことだと、ヤヌリスは言う。

違う環境に移ったグループは、水が近いといったことをおしえてくれる大地のちょっとした変化や、現代の我々が気がつかないくらいの気候のわずかな変化にも順応する。

こうした微妙なニュアンスは、わたしたちにはわからない狩りや旅の方法を彼らに常におしえてくれる。

さらに、現代人に欠けているものは、経験や観察したことを分かち合う、語り継ぐ習慣だという。これは、小さな集団が新しい知識や観察を分かち合うための、とても大切なやり方で、その集団に利益をもたらす蓄積的な効果がある。

インターネットやソーシャルメディアが盛んな今日だが、我々はオンラインで簡単に情報を共有する。経験や知識を効果的に後世に伝えていく能力は、年長者が長く生きて、助言や援助をする集団を選別していくことによって、人間の寿命にも影響を与えてきたのかもしれない。

via:io9.・written konohazuku

いらないものを捨てていくのも進化だよね

森の中に放置されて生きていけないのはヒトだけという・・・

※2

蚕の方が

そういうものを捨てていって発展していったのが今の人類だよね

「人間にとって道具や技術は新しい体外器官」というフレーズを読んだことがあるけど

現代の人間にとって道具や技術ってのは他の人間に与えられた贈り物であって、誰にも教わらずに自らそれを創り出すことはできない

先祖たちが創り出した遺産を次の世代に伝えて発展させられるのは人間が持つ最大の強みでもあるけど、同時に最大の弱点でもある

何もない状況から一からスタートしろ!って言われたら現代人は一番弱い動物じゃないだろうか

※4

何もない状態って道具のことだよね?

知識さえあれば人間は強いよ。

※4

何で君は人類全体の話を個人のスキル習得に置き換えてるの?

原始人だって狩りの仕方も槍の投げ方も土器の作り方も先人から教わって石ころ投げるとこ

から改良してきてる、

動物だって親離れまでに狩りのしかた食べられる木の実飛び方木の登り方を親から教わる。

継承されるうちに環境の変化で不要になった能力を忘れてるのは動物も同じ。

配偶者を得る能力すら退化しきってるもんなぁ・・・

もしかしたら人間は、アリやハチが群れで一つの生物のようにふるまうように、国家という新しい単位の生物に進化したんじゃないのかな?と感じたよ。

古代人の方が現代人より、空気を読む能力やコミュ力、我慢強さは上だったろうなぁ

人間社会でのサバイバルスキルなんて学校で習わないな。

乞食から起業まで教えないのはなぜだろう。

※8 教師のほとんどが学校しか知らない人たちだから。

まさか原始人はこれ全部一人でできたとでも思ってんのか…?

一人の知識には限界がある

集落の中で、狩の達人、物知りな哲人、衣服の職人、探検の旅人が分かれているのは原始から現代まで何も変わらないよ

これ全部学習の有無の問題じゃ・・・

現代人も全部もってると思う

環境や社会にあわせて形を変えているけど

サバイバル能力とはちょい違うけど、大戦中米軍は色盲の人を航空偵察員にしたと聞く。

なんでも切った枝葉を使った偽装を見分けられたとのこと。

“ハンディキャップ”が残り続けたのも、ある種の能力だったのかも。

つまりこれらを兼ね備えている人は古代人である可能性大?

進化の終着点な俺は、次世代作成能力が無かった

眠りそうな時に落ちる感じがしてビクッとなって目が覚める

現代人も必要に迫れれば使えるよ。

ただ、そのようなことをせずとも、お金を払って簡単にできるからしないだけだよ。

人間の鼻は方位磁石の機能を持っていたらしいけど、これが航行術に役立っていたのだろうか。

いや、現代人が進化の過程で新たに獲得したサバイバルスキルも、きっとあるはず。

瞬時に上司の機嫌を見極める能力 とか。

あと記念日を覚えていたふりをする能力 とか?

自衛隊で「今日を生き伸びること」が精いっぱいだったあのころ、シャバの仕事なんて楽勝だろとおもっていた

実際シャバにもどってみると、「生きていること」が当たり前の状況だから常にそれ以上のことを求められるから結局精いっぱいだって気づいた

現代人だってコンクリートジャングルでサバイバルやってんだよ

エッツィの身なりなどを見ると石器時代の人も結構おしゃれで文化的な生活をしていたようだ。

人間は本当に進化しているのだろうか?

1~6の全ては訓練すればどうにでもなる

失ったってのは爪や牙、膂力だろ

昆虫採集が趣味だったガキの頃は、クワガタやカブトムシに始まり、カミキリムシやカマキリ、バッタと色々捕まえたが、直感的にやつらのいそうな雰囲気を感じたり、隠れてても見つけ出す能力みたいなのがあったと思うんだよなー。

目の前を一瞬で横切るトンボが、いったい何の種類なのかも明確に見なくても分かったり…。ああいうのって、必要に迫られて繰り返してると、特殊技能学習みたいな感じで、脳に新たな能力が備わるんちゃうかなって気もする。

胃袋の強さかなあ

生水飲んで生きていける気がしない

周囲に対して全く警戒をせずに歩きスマホとかも、生物としてあり得ないだろ。

アイスマンのところに typo です:

x オーストラリア

o オーストリア

憎たらしい上司の収賄の証拠をつかむコツとか、使えない部下を切り捨てる方法とか、森や草原が人間の群れや派閥に形を変えただけで、相変わらずサバイバルは続いてる。会社に勤めるというのも、ある意味、自己家畜化による狩りの代用と言って差し支えない。

ティラノサウルスを捕食してたって、アルバート・ペイン博士が言ってた

古代人だって方向音痴とか狩りの下手な奴とか絶対いたと思う

中高と武道をやっていてものを遠くへ投げるってことがほとんど無い運動習慣をしていると体力テストのハンドボールの投げ方を忘れて困惑することになったことがある

マジで人間やらんと忘れるよ

サバイバルとは環境に合わせて生きていく技術のことだろうから、

現代人を山野に放り出すと言うのは、野性動物を都会に放って生きていけるか(=駆除されずに適応できるか)と等しい。

人間社会で考えるなら国家や法律が機能しなくなった時を想像すると見えてくるものもあるのではないかと思うが。

生物としての進化過程で退化した能力じゃなくて、失伝した伝統技術だったでござる。

「むかしの人はみんな生きるために知ってた」ってのはつまり「むかし知らなかった奴は全員すぐに死んだ」だからなぁ。そう考えると、むかしの「生きてる奴ら」ってのは平均して現代よりも頭良い奴が多かったんだろうな。頭悪い奴らはみんなすぐに死んだわけだから。

知識は力なり。

例え今、僕が積み上げた知識は小さな砂粒に過ぎないけど、その下には何億何兆の砂や石が積み上げられている。それは会った事も無い名も知らぬ偉大な先人達の功績だ。僕は遠慮がちにそっと自分の作った砂粒を置く。

やがて僕が居なくなった後にも、決して会う事も無い名も無き誰かがまた、小さな砂粒を置いていくだろう。

最初の画像に吹くw

その近接戦闘はロマンあり過ぎ、アトラトルぐらい使ったろうね。

最後の語り継ぐという技術の欠損はすでに既存技術の伝承不足という形で影響を与えてるな

4のエッツィの靴、現代の頭で糸や針は??で調べたら、

樹皮のひもで作った網と靴底を側面に沿って穴を縫うように両者を止めてできているらしい。

この発想はなかった・・。

生まれも育ちも都会な現代人でも、ジャングルで数日キャンプをしているだけで、嗅覚が10倍以上になったりと感覚が研ぎ澄まされるらしいから、古代の人の感覚は凄かったんだろうね。

実際、日本人も縄文時代から太平洋一帯を船で移動していて、遠く南米の遺跡からも日本の土で作った土器が少ないながらも発掘されてるぐらいだし。

すげーな

マスターキートンならできそう

ネズミの革で靴と袋作る話はあったかな

災害とかの事を考えると、野生の感位は持ち合わせていたいね

生死を分けそうだし

失ったものとして技術も大きいけど筋力とかの身体能力も大きいよね

逆に得ているものもあるけど、どこかで一旦ライフラインが止まったら

一気にすべてを失うほどの難解さだから怖いなあと思う

※45

なるほど、それは一理あるね。おかげで苦労したけど、確かにそうだ。学校での理屈なんて会社や社会じゃ理想論でしかないからな。

目がいいんだよな

ボーイスカウトの意見も聞きたいね

ここ読むとこの記事の真意やメッセージさえも理解出来てない人達がいるね。本当に退(馬鹿)化している人間の多さよ。

現代人を原始時代に送り込んだら?とか、

突然人類文明が崩壊したら?とかいう話題になると、

相当楽観的な見方をする人が結構いるけど、

到底同意できなかった。これを読むに、やはりその思いは強くなった。

例えば、現代人は靴がなければ原野を歩くこともままならないだろう。

何もないところから火をおこせる人はどれくらいいるだろう。

他には、植物から繊維を取って布やロープを作れる、動物の骨から針を作れる、

ということは知っていても、実践するとなるととても出来る気がしない。

どの種類が適しているのか、下処理はどうするのか。

サバイバルの高度な訓練を受けた特殊部隊員や、原始的な装備で極限環境に挑む志向の

冒険家であるとか、原始的な暮らしをしているアマゾンやニューギニアの原住民、

このあたりじゃないと無理だろう。

おれは文化人類学的な興味から狩猟やってるわ

皮のなめしとか骨の加工とかもやる

本当は自作弓で弓猟や自作縄の括り罠猟がしたいけど日本では違法

人類が進化の過程で手放していった、6つのサバイバルスキル→某国家・民族に対する警戒心

人間は脳味噌に知恵という名の牙を持つ生き物。

※53

スネアトラップって違法だったのね、初めて知ったわ

集団で統率のとれた行動をし、

逃げても逃げても正確に追いかけてきて、

離れた間合いから一方的に不思議な攻撃してくる、

体高1.5mの大型哺乳類。

他の動物から見たら、脅威以外の何物でもないな。

わざわざ目指すまでもなく、人類は地上最強の生物だったのだ。

俺も趣味で、たまに長期休暇とって狩猟採集生活体験してる。ドングリうまうま。

人「山や森の中で放置されると生きて生けないので、集落や畑にして”生きていける環境”に作り替えました。」

現代人のサバイバルは 犯罪者 事故 権力争い 金を稼ぐ方法

昔は動物や大自然がサバイバルの相手だったけど、

現代では人間のサバイバルの相手は人間だよね。

進化は必要なのだけど、失ってから、やっぱりあの能力は必用だったなぁ~とかもあるよね。で、意外と、弱い立場の人達が、そういった能力を持っているかもしれないから、人の命の価値ってみんな同じなんですよ…とか、最もらしいことを言ってみる。