この画像を大きなサイズで見る

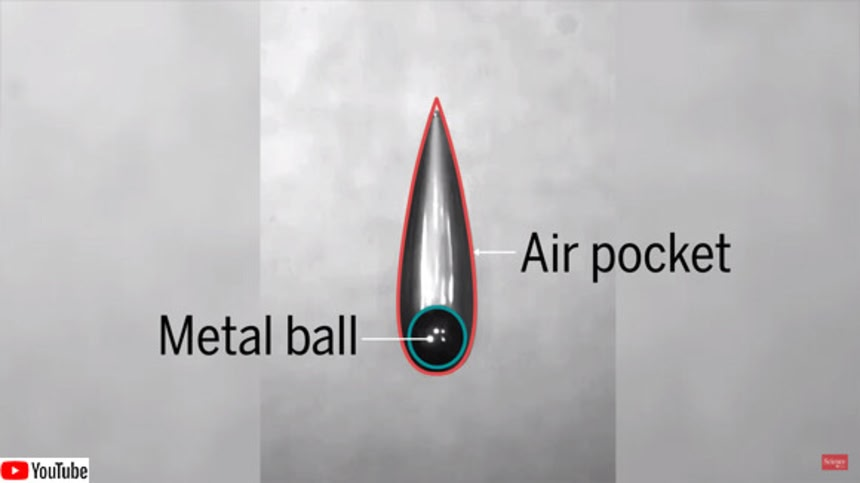

この画像を大きなサイズで見るSF映画にありそうなUFOめいた形状。これは水中に落下する高温の金属球と周りの空洞をとらえたもの。球体の周りにあるのは水なのに、熱したナイフでバターを切っているような空気の隙間ができている。

一般に水などの液体を移動する個体は、その形状により受ける抵抗や液体との間に生じる摩擦のほか、移動の波や渦などの影響で減速する。

だが、表面に摩擦がほぼない空洞に包まれた金属球は、水中を一定の速度で落下する。これを応用し抵抗を極限まで減らす実験動画がネットで話題を呼んでいる。

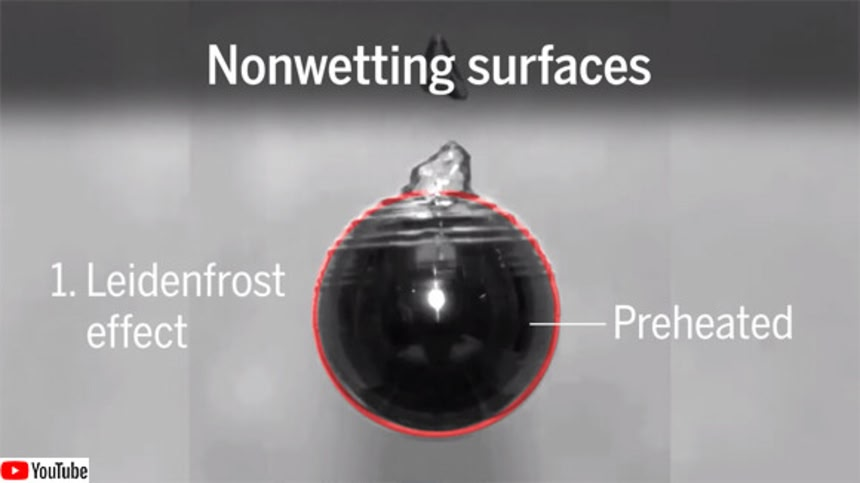

高温の物体が流体中をすばやく移動した際に見られるライデンフロスト効果に着目し、船舶の弱点である水の抵抗を減じる術を模索する科学者の興味深い実験をみてみよう。

高速で水を進む金属球。ライデンフロスト効果の応用実験

2017年に公開されたこの動画は高温に熱した金属の球が水中をすばやく移動する様子をとらえたもの。一瞬で水の中を通過していくその様はバターを切り裂くナイフのようだ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る通過中の球の周囲に空気の空洞が形成されるこの現象は、ライデンフロスト効果といい、高温の物体が流体中をすばやく移動した際に見られるものだという。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る周りにあるのは水なのに、より粘度が高い物質を通過しているように見えるところがなんとも不思議だが、実験を行った科学者たちの目的はこの特性を利用して水の抵抗を極限まで減らすことだという。

大きさ5~15倍。400℃の金属球で最大の空洞を目指したチーム

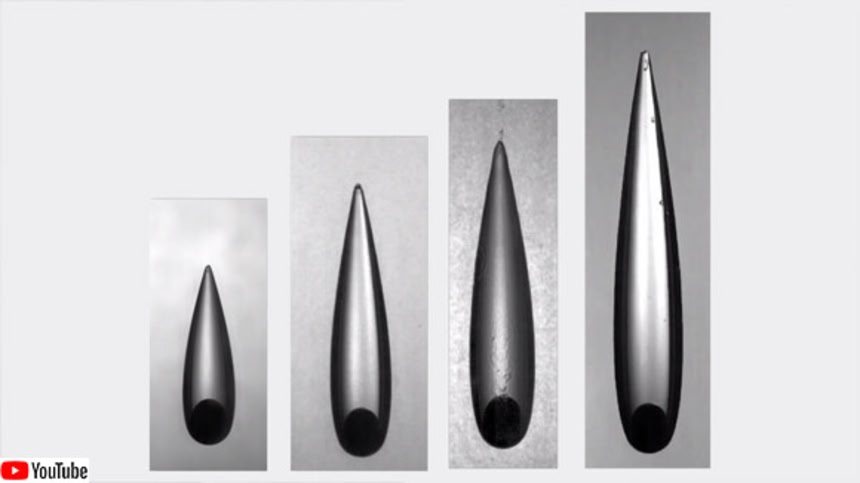

可能な限り最大の空洞を目指すチームは、複数の金属球を400℃に熱し、95℃の水に落下させる実験をくりかえした。

この画像を大きなサイズで見る

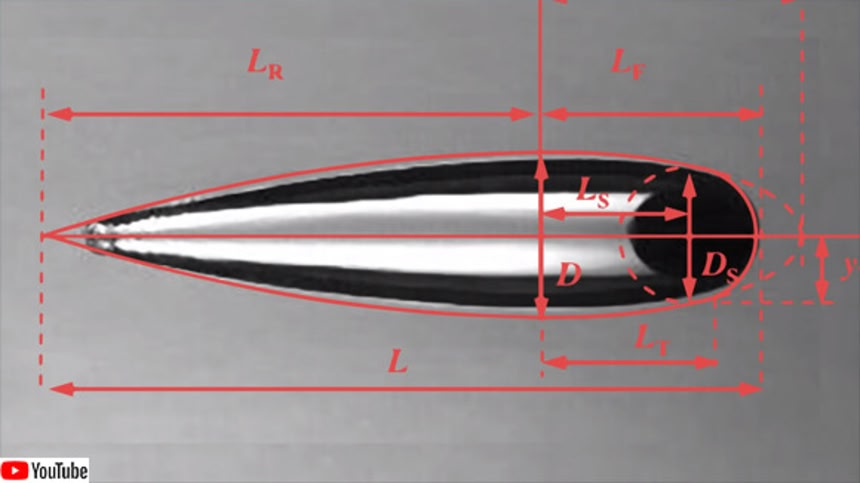

この画像を大きなサイズで見る実験では、落下した直径20mmの金属球が5~15倍の大きさの紡錘形の空洞に包まれた。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るプラスチックより撥水加工で抵抗減少。船舶に役立つ可能性

また動画では、超撥水性材料でコーティングした金属球に替え同じ水に落下させる実験も行った。すると高温ではないその球体も同様の空洞に包まれた。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るさらに研究チームが、この金属球と同じ重さのプラスチック製の紡錘形ダミーとで比較実験を行ったところ、撥水加工の金属球の抵抗のほうが90%も少なかった。その結果は米国科学振興協会の科学ジャーナルScience Advancesに掲載された。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るこの論文を発表したキング・アブドゥッラー科学技術大学のIvan U. Vakarelski氏ほかシンガポールやオーストラリアなどの科学者から成る国際的なチームは、このキャビテーション(空洞現象)が船舶が受ける水の抵抗を減らすのに役立つ可能性を示唆している。

船舶の大きな障害ともいわれる抵抗の低減が、速度や燃料効率の飛躍的な向上につながるからだ。

この研究がさらに進めば、今までよりも格段に速いスピードで水を切り裂きぐんぐん進む船もできちゃうのかな?超高速な船便とかも実現したら輸送業界も変わったりして。

References:sciencemag / advances / youtube / wikipediaなど /written by D/ edited by parumo

95度の海を400度に熱した船で走ると超速いってことか

実験の目的がはっきりしない

95℃の水に400℃の金属球を落としたら、水は球が近づくだけで気化するから

球は水の抵抗を受けずに落下していく、ここまでは当然。

で、同じ形状のダミーでは水の抵抗を受けたから形状が有利に働いたわけではなさそうだ。

船舶に応用するなら船底に空気をまとわりつかせたいって事か

空洞は水蒸気って事?

空気を噴出することで抵抗を減らして速度を大きく高めた魚雷を米軍が開発したとかなんとか…

この実験の失敗が

勇者ライディーン

の誕生であった。

つまり、船の進行方向前面に撥水加工するだけでいいのね。

船体を紡錘形にするよりも、先端でキャビテーションを起こしたほうが有利と。

スーパーキャビテーション魚雷と同じ原理かな。

※6

日本でもそういう研究があって、船首と船底から泡を出して抵抗を減らす話がありました。

が、泡の通過の仕方というかスクリューのところには泡があると推進力が減じられるのでどうするんだろうなぁとシロートながらに考えてました。

しかし、この玉が落ちていくときの紡錘形というのかな、 NACA (≒ NASA の前身)の空気抵抗の実験のいろいろな翼断面にも似てるなぁという小並感w

熱したナイフでバターを切っているような空気の隙間ができている

うん、分かりづらい

魚が近くにいたら煮魚で衝突したら焼き魚になるんかな

スーパーキャビテーションの水中高速移動の研究は日本でも行われているけど、例の学術会議に潰された研究者がいたのを思い出した。船の航行や燃費向上にも役立つ研究だってのになあ。

むしろこのキャビテーションが怒らないための研究のほうが役に立ちそう

プロペラ的に

知っているのかライデン!?

うちのステンレスフライパンも加熱する時、時々水を垂らすと、

具がくっつかなくなる温度まであがってくると、この撥水現象がおきて、

調理開始合図になってる。水がアメーバみたいに動くから面白い。

これ浮力は得られるのか?

高熱なのに雷電凍結とか厨二ズムすげーなおい

「バルバス・バウを高温にしよう」と言う結論にならなくて良かったw

なめてみたい

コメでも言われてるようにスーパーキャビテーションを利用した超音速魚雷の技術は既に存在しているから、あとは水中で400℃を維持するコストとメリットが釣り合うかだね。

泡を出しながら推進するキャビテーションは船体で軍事に応用しようとすると

潜水艦から探知されやすくなる元々民間船体以外には実用しにくい諸刃だからだぞ。

魚雷の奴は推進剤の強力な推進力を利用するタイプの魚雷(非隠密型の高速魚雷)で、その速度故に物理的な水へのぶつかっていくところから断熱圧縮で水が気化して抵抗が少なくなる現象を形状によって弾頭全体に広げてに利用する技術で、別に泡を吹き出してる訳でもない。

基本的にキャビテーションはスクリューにとっては悪なんだけど、それを逆手に取ったスーパーキャビテーション・プロペラなんてスクリューもある。

船体関連技術で学術会議が

「軍事研究に転用される!だから研究費は出さん!」

とか言って潰された研究も泡を船体にくっつけて抵抗を減らすとか何とかだったな

船体への奴は軍用ちゃうしそれは否定されてないやろ。

されてたのは魚雷の断熱圧縮のキャビテーションに関わる研究へのじゃね。留学生受け入れも不利になるし予算を大学からだけじゃなく国が面倒みてやれと。

キャビテーションの断熱圧縮魚雷はロシアが実用化して有名だけどいわば水中ロケットで、射程短いし隠密性にかけるから水中ドローンを使い捨てで運用するぐらいしかないと思う。泡出しの方は昔は海中巡航の消音に使われたけど音響機器の性能が向上した現代はかえって自分の場所を宣伝するだけだからな。

鉛直方向に落ちていくならいいんだろうけど浮力が必要は船舶への適用は難しいだろうな

多分なんだが、撥水と親水のストライプにすると抵抗が減ると思う

蓮子🪷の葉構造だ

ただ問題は定着生物だ

ごめん

船体の話