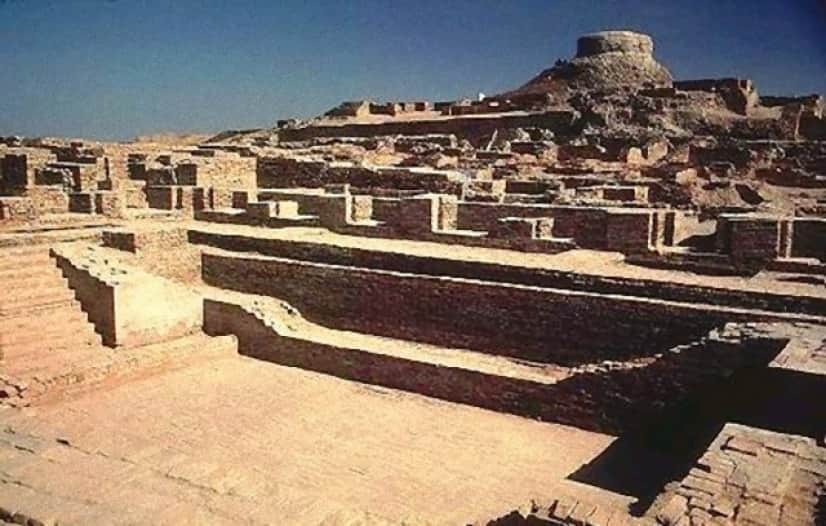

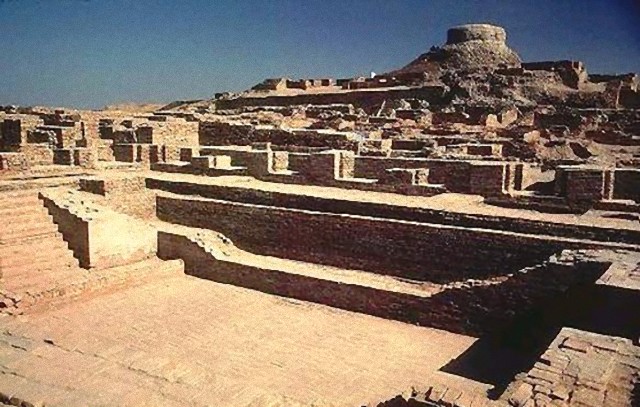

image by:Saqib Qayyum / WIKI commons

��3000ǯ����������ǥ������ʸ�����Ǥ�������ˤĤ��Ƥϡ��������⡢��ή�Ѳ��⡢������ư�⡢�����ꥢ�Ϳ�����ʤɡ����ޤ��ޤ��⤬���롣�������������˹Ԥ�줿����Ū�ʾ����ˤ�äơ�������ư���������ä���ǽ�����⤤���Ȥ��狼�ä��Ȥ�����

������ꥫ��������������������ؤο��ؼԥ˥����ȡ��ޥꥯ��ϡ������ε���Ѥ�äƴ��ФĤ������������ǡ��������ʸ�������ष���Ȥ���������ư�����Ū���Ť��뿷���ʾڵ��ȯ��������

�����αƶ������Ū��ʬ��

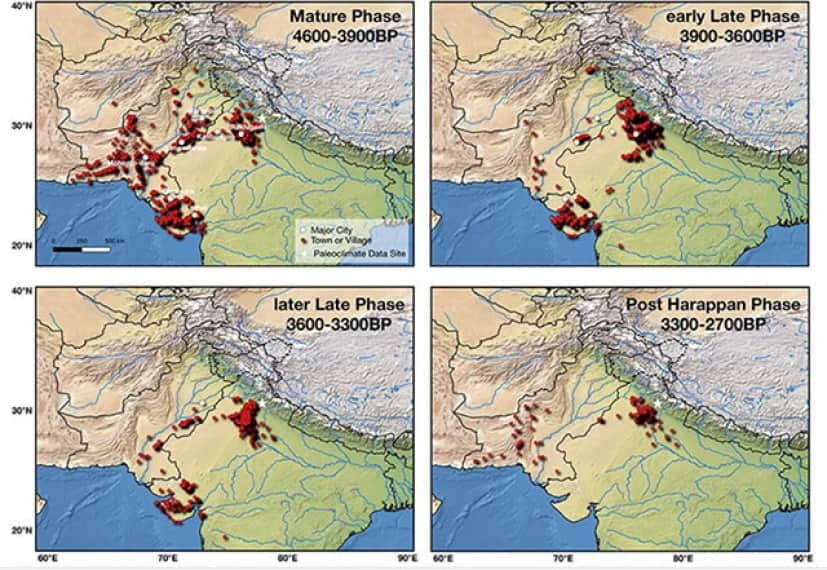

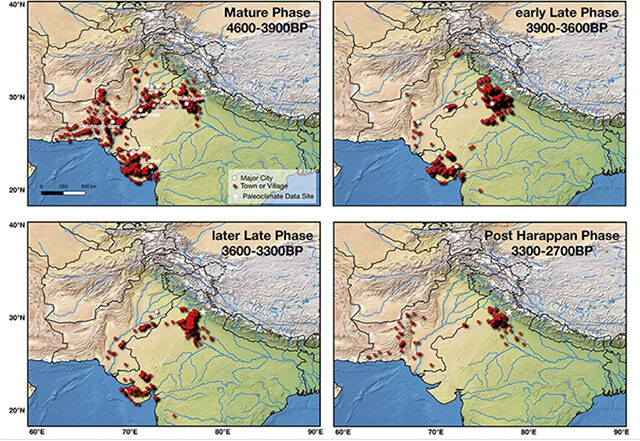

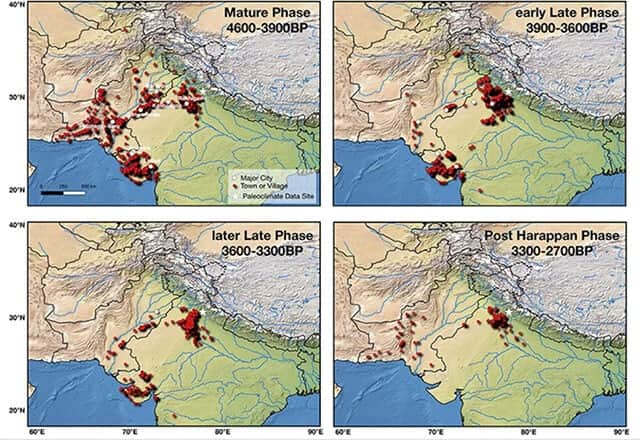

�������������̥���ɤ�ƶ������䣤���������Ʊ���θ��Ǥ�ʬ�Ϥ���������ˤ�ꡢĹ���֤˱��Ȥ��ƹߤä�����̤��狼�롣���η�̡����5700ǯ�ʾ�ˤ錄�äơ������ϰ�ä������ι߿��̤���ꤹ�뤳�Ȥ��Ǥ����������Υǡ������顢�ޥꥯ��ϥ������ʸ�����Ϥޤä������˥����Υѥ�������礭���Ѳ������ꡢ���θ塢ʸ���ο���ȹ�碌��褦�˵դ��Ѳ����ߤ���ѥ���������ꤹ�뤳�Ȥ��Ǥ�����

�ָŵ����ؤ�ʬ�Ϥ���������ǡ����ϡ������Ƥ�û��������ǡ��ǡ����θ����μ����˷礱�뤳�Ȥ�¿���ΤǤ��ץޥꥯ��ϸ�����

�ֿ��ؤȵ������碌�ƹͤ���Ȥ��ˡ������䵤�ݤ����뤿��ˤ錄���������褯�Ȥ��ġ���ϡ��ϳإ����ƥ�Ǥ����Ǥ⡢�ϳإ����ƥಾ��ϡ��ŵ����ؤΥǡ��������ƤϤ��Τ������Ǥ⡢���ο�������ˡ�ʤ顢û�����Գμ����Ǥ�����¿�����ŵ����ؤʤɤ���������ˤ������Ѳ���ȯ���Ǥ��ޤ���

Ĺ���֤˰ܤ��Ѥ�륤�����ʸ���εサ��ʬ�� image by:Rochester Institute of Technology

������ư����դ���ʬ�Ϸ��

���ޥꥯ��ä˴ؿ���Ƥ���Τϡ���ä��ˤʤ��������������������䤹���ʤ��ϳ�Ū������������������ϡ��߿�ѥ�������Ѳ���������Ծ�˻��ޤǡ�ʪ���ء���ʪ�ء��кѳؤˤ�Ŭ�ѤǤ��롣���ϳ������ȡ������ؽ��Ⱦ��������˴�Ť������르�ꥺ������Ǥ��碌�ơ��ޥꥯ��ϵ�Ͽ�ˤ����륮��åפΰ������Ū����ᡢɸ��Ū�ʥ���դˤ�ɽ���Ƥ��ʤ��ѥ�����γ�Ψ������뤳�Ȥ��Ǥ�����

�����Τ�����ϡ��߿��̤Τ褦�����פο����ͤ��礭�ʥ���åפ����뤳�Ȥ�¿�������ε����ǡ�����ܤ���Ĵ�٤�Τ�Ŭ���Ƥ���Ȥ������㤨�С���䣤ε�Ͽ�ξ��ϡ��ºݤˤ�5ǯ��βƤΥ�����ޡ������Ƥ����������

���ǽ��ȯ�����줿���פ�̾���顢�ϥ�åѡ�ʸ���ȸ����뤳�Ȥ⤢�륤�����ʸ���ϡ����奨���ץȤ��ݥ��ߥ����¤֡�������������λ���ʸ���ΤҤȤĤ���

��ʸ���Υԡ����ˤϡ�����������ή���꽻�Ϥ�1500�����ˤ��ϤäƤ��ơ���ˤϿ�6���ˤ�ã�����ԻԤ⤢�ä��ȹͤ����Ƥ��롣

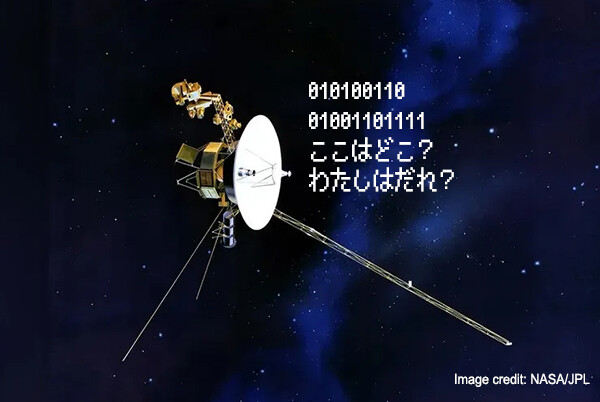

image by:WIKI commons

���������ʸ������οͤ����������Ϥ�Υ�������������ϡ����⤢�뤬������η�̤ϵ�����ư����դ�����Ȥʤä��褦�������θ���ϡ��ؽѻ��Chaos�٤�ȯɽ���줿��

Uncovering transitions in paleoclimate time series and the climate driven demise of an ancient civilization: Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science: Vol 30, No 8References:New mathematical method shows how climate change led to the fall of an ancient civilization | RIT/ written by konohazuku / edited by parumo

https://aip.scitation.org/doi/10.1063/5.0012059

���碌���ɤߤ���

��������ޤ���奮�ꥷ�㤬�����ʤ�ǥ����ȥԥ��ˤʤä�10����ͳ

��������ޤ���奮�ꥷ�㤬�����ʤ�ǥ����ȥԥ��ˤʤä�10����ͳ ����ޥ�ʸ������˴�����褬�����ǤϤʤ��ä����˲�Ū����Ʈ�٤�Ĺ�������֤���Ƥ�����ǽ��(�Ƹ���)

����ޥ�ʸ������˴�����褬�����ǤϤʤ��ä����˲�Ū����Ʈ�٤�Ĺ�������֤���Ƥ�����ǽ��(�Ƹ���) ����20��40ǯ����˿���ʸ���Ҳ��90��γ�Ψ���������롣����ʪ���ؼԤ�ͽ¬�ʱѡ����궦Ʊ�����

����20��40ǯ����˿���ʸ���Ҳ��90��γ�Ψ���������롣����ʪ���ؼԤ�ͽ¬�ʱѡ����궦Ʊ����� ���פ����Իԡ����Ĥ�������¸�ߤ���10�Υ����ȥ��ƥ�

���פ����Իԡ����Ĥ�������¸�ߤ���10�Υ����ȥ��ƥ� �������ۥ顼�Dz褬�����ʿͤϡ������ʥ����륹�Υѥ�ǥߥå��˾�꤯Ŭ�����Ƥ��뤳�Ȥ�Ƚ�����Ƹ����

�������ۥ顼�Dz褬�����ʿͤϡ������ʥ����륹�Υѥ�ǥߥå��˾�꤯Ŭ�����Ƥ��뤳�Ȥ�Ƚ�����Ƹ����

6175

6175 313

313 11

11 37

37

������

1. ƿ̾������

������˼�«����Τ���

2. ƿ̾������

���褯�狼��ʤ���

3. ƿ̾������

�������ʸ���Ͻ����äƸ�������

����夬�ä�

�ߤ�ʤ褽�˹Ԥä���������

4. ƿ̾������

�����ץ�ʸ�������ή�줬�Ѥ���ƨ���Ф����Ȥ�褯���ä���

������ή��ˤϺ����Ѥ���ۤ�Ǻ�ޤ����

5. ƿ̾������

���٤ο���Ȳ�Τη�̿�ʪ�ξ�����ȯ�����Ƥ����徺��ή���ʤ��ʤ��ʬ��ޤ���������ΰ������ߤ�夯�ʤäƾ���˱���ȯ�����ˤ����ʤ��ϰ�˱����ߤ�ʤ��ʤ�Ȥ���������ǥ�⤢�롣���ξ�絤����ư�ϿͰ�Ū�˰����������줿�ȸ����롣

6. ƿ̾������

�ϸ���Į���α��Ĥ��ѿ�ϩ���餱���ä��Τ������ϲ�����ƿ�ϩ����������줿��̡�����Ǥ���ؤΡֱ��ιߤ�ʤ�Į�פˤʤä���

�Ҳ��ư�η�̤Ƕ���Ū�ʵ������Ѥ�뤳�Ȥ⤢��ΤǤϤʤ�����

7. ƿ̾������

>>5

���ܤβ��Ȳ���

���κ������Τ������äƸ����Ƥ��

8. ƿ̾������

���Ƹ���ʸ���ϵ�����ư�ˤ���Ǥ�Ǥ��ޤ��Τ�������Ȥ������α��Ҥȷ�«�ˤ����ۤ���Τ����ɤ���Ǥ��礦�͡�

9. ƿ̾������

�ԻԤ��ǤӤƤ�̱�������Ĥ�п���ˤ�³���Ƥ���

10.

11. ƿ̾������

��6

���Ĥ�Į�ϡ������餯�Τ���

���ؤΡֱ��ιߤ�ʤ�Į�פ��ä��ΤǤϡġ�

12. ƿ̾������

������˴ؤ��ƤϤ���ä�

����Ū

���⤽�⥤�����ʸ����

���嵻�Ѥ������ʤ�Τ�

����ʴ�ñ���ǤӤ�褦��

��٥뤸��ʤ��ä��Ϥ�

13. ƿ̾������

����Ū�ˤ���äȤ䤽�äȤǤϵ�����ʤ�Ȧ��Ĺ��Ū������ư����������ǽ����Ƴ���줿

���������äʤΤǸ���ʸ�����Ϥ�΅����ʤ�������

�ԻԤ��Ȥ����

14. ƿ̾������

>>6

�ϸ������ɺ��к�������դ��ؤ�����(������ŷ����)

��̡�̸���ˤ��ʤ��ʤ괥�粽�ȲƤβ��Ȳ����ߤδ��䲽���ʤ����

����Ū�����ɡ��Ͱ٤�Ū�˵�����ư���������줿�������

15. ƿ̾������

������ʼ��ǡġ�

16. ƿ̾������

>>15

Ʊ�Τ衪

�¤���ؤκ����������ˤ�ؤֻ�

�ǽ�Υڡ�������

����ʸ������Ϥޤ��

���åơ��㤦������ä���������������äƤ褯ʬ�����ο������ơ�

�����ʶ��ʽ�ä�

���������뵤�ʥå����ä���

���������¿ʬ�����衣

����ѥ��������ʤ餽���դε����ߤ��������ࡼ̱�ˤʤä��㤦����