この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る地球から80光年の先にある白色矮星「WD 1856」は、今から60億年前に燃料を使い果たし、一生の終わりを迎えた終末期にある星だ。

ある恒星の質量が太陽の3倍以内である場合、燃料を使い果たすと膨れ上がって(赤色巨星)周囲にあるもの一切合切を丸飲みにしてしまう。崩壊して小さな白色矮星になるのはそれからのことだ。だから白色矮星は普通なら孤独なはずなのだ。

しかしWD 1856はそうではなかった。その周囲を今も公転する大惑星(地球の質量より10倍以上大きい惑星)が検出されたのだ。

「WD 1856 b」と名付けられたその惑星は、星が死にゆくプロセスを生き延び、生命が存在するために必要な条件が整った惑星が存在しうるという証明だ。

白色矮星のトランジット惑星を史上初めて直接検出

『Nature』(9月16日付)に掲載された研究では、NASAの外惑星探査衛星「TESS」と地上の望遠鏡でWD 1856を観測。惑星が恒星の前を横切ることで生じる光の陰りがないか調べたところ、2019年7月から8月にかけて大きな減光が検出されたと報告している。

昨年12月には、WD 1856とは別の1500光年先にある白色矮星で、ゆっくりと飲み込まれつつある惑星が検出されている。

しかしこのときは、白色矮星をかこむデブリとガスの円盤(海王星のような惑星の大気がはぎ取られて形成されたもの)が放つ光を介した発見だった。

しかし今回の場合は、白小矮星の前を横切る惑星がもっと直接的に検出されている。このような発見は史上初めてのことであるそうだ。

大惑星「WD 1856 b」は白色矮星の7倍、木星の14倍

一般的な感覚からすれば奇妙なことに、WD 1856 bは自身が公転する主星より7倍も大きい。その質量は木星の14倍以上あると推定されており、WD 1856 bが主星の前を通過するたびに光は半分近くも陰った。

一方、WD 1856は地球の1.4倍程度の大きさでしかない。WD 1856 bは太陽と水星の距離の20倍も近い軌道を公転しているので、公転周期はたった1.4日。1回の減光は8分と、ごく束の間のことでしかない。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る膨張から生き残れた理由

しかしそれほど近くを公転しているのならば、この大惑星はなぜWD 1856の膨張から生き残ることができたのだろうか。その理由として2つの可能性が推測されている。

1つは、主星が赤色巨星となって膨張したとき、当時その周囲にあった惑星を乱し、軌道をゆがめた可能性だ。WD 1856 bの軌道もまた撹乱され、現在の軌道にまで接近することになった。この場合、他にも生き残っている惑星が存在するかもしれない。

もう1つは、外側の層を捨て去って生き延びたという線だ。こちらの場合、前者よりも可能性が低いらしく、研究グループは、このプロセスで現在の姿になることはおそらくないだろうと結論づけている。

今後の研究として、WD 1856 bが本当に惑星なのか、それともじつは恒星の出来損ない(褐色矮星)なのかはっきりと確認するべきであると研究グループは述べている。

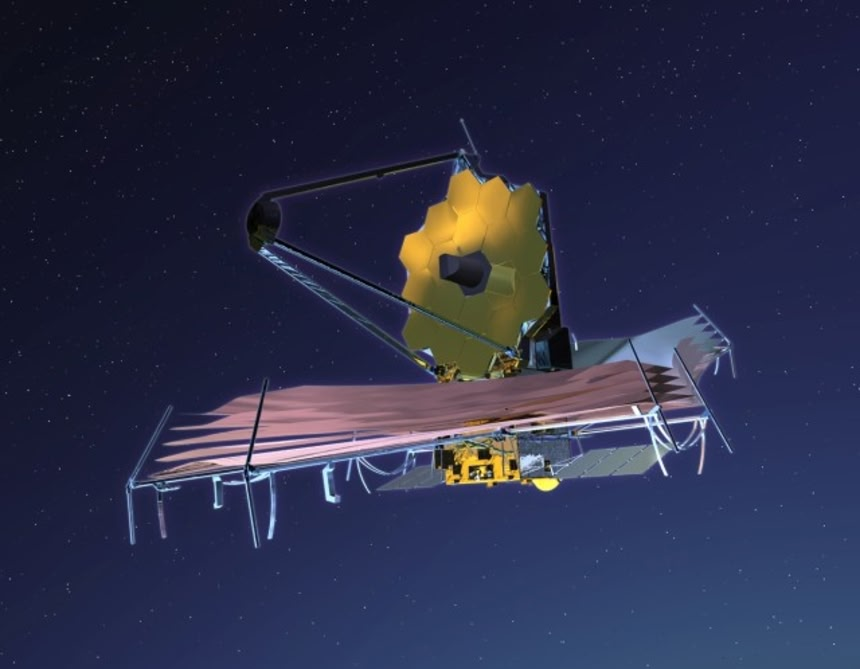

そのために適任なのが、次世代宇宙望遠鏡ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡とハワイにあるジェミニ天文台だ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る果たして、生命は存在するか?

だが、私たちにとってより関心が高いのは、そこに生命が存在するかどうかではないだろうか。

「白色矮星の周りに生命が居住可能な惑星があるのではないかと探す人たちがいます。今回のものはとても奇妙な星系で、惑星がどうやって生き残ってきたのか考える必要があります」と、イアン・クロスフィールド氏はプレスリリースで述べている。

なお、50億年後には私たちの太陽もまた白色矮星になると考えられている。そのとき太陽は火星の軌道よりも大きく膨張。地球をはじめとする惑星を消炭にしてしまう。

では、それよりさらに遠くにある木星、土星、天王星、海王星はどうなるのか? 無事に生き残ってくれれば、どこか遠くにある地球外文明がそれを観測したりするような未来もあるかもしれない。

A giant planet candidate transiting a white dwarf | Nature

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2713-y

References:nasa/ written by hiroching / edited by parumo

死にゆく恒星を公転する惑星か…

スタートレックのカターンを思い出すな

生命がいてもいなくても、未発見の星を観測したってだけでなんかワクワクする。

いつか技術が進歩して、表面の鮮明な写真なんか撮った日にはもう…。

星野之宣の「2001夜物語」もあるね

ペトラ・クラーク「You and I」のように

死にゆく恒星を看取る惑星ってのにわびさびを感じる

木星の14倍もの質量があれば当然ガス惑星ですから、残念ながら、ふつう考えられる「生命」が存在するはずはありませんね。

もちろん、ガス惑星にも、想像を絶した生命体が誕生しているのかも知れません。

白色矮星上に誕生した知的生命体を描いているSF小説もあることですし。

大宇宙に、夢を見ましょう!

※6

衛星にいるかもよ。木星の衛星エウロパがその候補。

ただ、この惑星が、軌道を乱して現在の位置にいるなら

衛星も影響を受けているだろうけど

SpaceEngineというゲームプレイしているとホットジュピターがいたるところに存在しているんだよね

まあ恒星以外の惑星は創造で付け足されている物がほとんどだろうけどね

微生物くらいは居るやろ・・・・・・・

たまたま白色矮星のそばを通った自由惑星が

重量で捕まっただけだったりして

そのうち地球が太陽に飲み込まれるって聞いて凄く心配だったんだけどこれならまだなんとかなりそうで安心した

※11

YOUTUBEの「TIMELAPSE OF THE FUTURE: A Journey to the End of Time (4K)」を見ると、地球の運命などという些末事はもう気にならなくなるよ?

>>11

太陽が膨張すれば地球がもたないからヤマト3みたく太陽の状態を安定させるかいっそ太陽系から脱出してウルトラ星のようにプラズマスパークを作る必要はあるゾ

これって遠い未来の太陽と木星の姿だったりして

水金地火が太陽に飲みこまれる姿を、木土天海はじっと見てるんだろうな

それってどんなカンジなのか

ああ~、生命がいてもいなくても、くっそワクワクする

「さよならジュピター」のジュピター・ゴーストみたいに、自分の住む星が赤色巨星に飲み込まれる前に脱出して、近くのガス惑星の大気の中にコロニーを作って暮らしてる知性体グループがいたりして

まぁ、地球の場合50億年後の太陽が膨張して飲み込まれる前に

数億年後の光量の増大で環境が激変する(海が蒸発する)と微生物以外絶滅する言われてるから

なんか宇宙ってビリヤード台みたいだな。最後には吸い込まれてお終い。

将来は今いるこの場所も太陽の一部になっているってのが

やっぱり凄いw