この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る1800年代半ば、アメリカ、ネブラスカ州スー郡一帯で、牧場主たちが地中から奇妙なものを掘り出した。

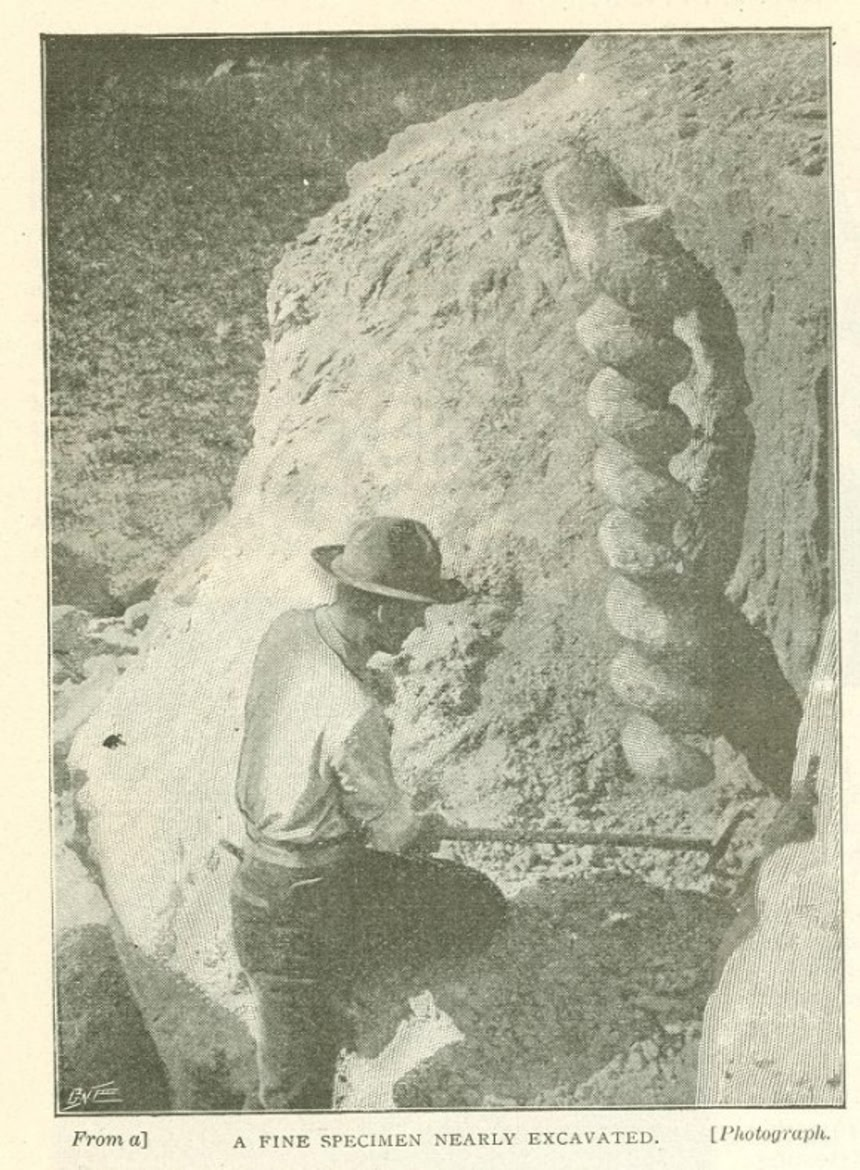

岩のような固いもので作られたらせん状の構造物だ。人の腕ほどの太さがあり、中には男性の背丈よりも長いものもあった。

これがいったいなんなのかさっぱりわからず、発掘者たちはこれらを”悪魔のコルクスクリュー(悪魔の螺旋)”と呼ぶようになった。

らせん状に渦を巻く巨大な物体

この謎めいた構造物は、1891年に地質学者のE. H. バーバーによって科学界に初めて知られることになった。

ニオブレラ川沿いに自分の敷地をもつ地元の牧場主が、2.7メートルのらせん状の物体を発見して、彼に調べて欲しいと依頼があったことがきっかけだった。

調べてみると、このコルクスクリューは筒状で中に砂が詰まっていて、外側は白い繊維質の物質でできていることがわかった。

なにかの化石のようだったが、その正体はわからなかった。バーバーは、これにラテン語で”悪魔のコルクスクリュー”を意味するデモネリックス(Daemonelix)と名づけた。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る悪魔のコークスクリュー、デモネリックスの正体は?

様々な説が打ち出されたが、最終的には物的証拠により結論がついたようだ。

最初に提唱された”海綿の根”説

発見の翌年、バーバーは自分の仮説を発表した。

地質学的に見ると、発見された場所にはかつて広大な淡水湖があった。デモネリックスは繊維質の物質からできていることと考え合わせると、これは淡水湖に生息していた巨大な「淡水海綿の根」に違いないと結論づけたのだ。

しばらくは、この説が支持されていたがそれでも謎が残る。

当時の科学界を困惑させていたのは、このコルクスルクリューの中に齧歯類の骨が残されていたことだった。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る次に打ち出された”巨大植物の化石”説

さらに調査を進めると、デモネリックスのまわりの岩は、湖というよりは比較的乾燥した草原地帯のものだったことがわかった。

そこからバーバーは、これは新種の巨大植物の化石だとした。しかし、依然として齧歯類の骨の存在が化石植物説と矛盾する謎が残った。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る動物の巣穴に砂や泥が詰まって成型された説

1893年、エドワード・ドリンカー・コープとセオドア・フックスが、古代のらせん状の巣穴の跡に砂や泥が詰まったものではないか、という別の説を発表した。

内部で見つかった齧歯類の骨は、この巣穴を掘り、その中で死んでしまった持ち主の証拠ではないかというのだ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るしかし、バーバーは自分の化石植物説にこだわり、このらせん状の形が、動物が作ったにしては、あまりに完璧すぎると反論した。

だがこの論争はすぐに決着がつくこととなる。

デモネリックスのスクリューの内側から、引っ掻いたような跡が見つかったのだ。これは、動物が湿った土をツメで掘った証拠を示している。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る正解はビーバーの仲間、パラエオカストルの巣穴

1905年、このコルクスクリューを作ったのは、絶滅してしまったパラエオカストル(Palaeocastor)というビーバーの仲間だと特定された。

彼らはおよそ2200万年前に北米の荒れ地に生息していたという。

パラエオカストル は、ウッドチャック(マーモットの一種)を若干小さくしたような生き物で、短い尾、ジリスのような小さな耳と目をもっていた。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る長いツメと異様に長い前歯は、土を掘ることによってすり減ってしまっても、すぐにまた伸びるという対応力があったらしい。

後ろ足をらせんの軸に固定して、文字通りらせんを描くようにして地中深くまっしぐらに掘っていったと考えられる。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る穴の深さは数フィートにおよび、脇に小部屋が分かれていていて、そこで眠ったり子育てしていたようだ。

この小部屋のいくつかには、低い位置にくぼみがあって水飲み場、あるいはトイレになっていた。かなりの傾斜のついた部屋もあり、水が入ってきて洪水にならないようになっていた。

穴がらせん状になっていると、まっすぐな穴よりも天敵に入り込まれにくい。さらに、まっすぐに落ち込む穴よりも内部のスロープがゆるやかになるため、掘った土を外に出しやすいという利点もあったと思われる。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るパラエオカストルは、漸新世に地球が湿潤な気候から草原がはびこる熱帯乾燥気候へと変化して生態系が変わったために滅びたと言われている。

今日、アゲイト・フォッシルベッド国定公園を訪れ、デモネリックストレイルをハイキングすると、丘の中腹にパラエオカストルがこしらえたコルクスクリューの穴を見ることができる。

via:The Devil’s Corkscrews | Amusing Planet/ written by konohazuku / edited by parumo

自然界ってすごい、外側の繊維質の正体はなんだろう

生痕化石というやつやね。

東で正月とかに食べるチョロギとかも化石になったら、

なんかの幼虫とまちがわれるかもしんないw

Daemonが悪魔や悪霊、helixが螺旋なのでDaemonelixは「悪魔の螺旋」などと訳すのが正しいかと。(英語でもラテン語でも同じ綴りで同じ意味らしい)

発音はデモネリクスという感じ。コルクスクリューという意味はこの造語には含まれていないようだ。

くじらの角かと思った

これだから世界は面白い

登ったり降りたりするうちに目が回りそう

※6

それが原因で絶滅してしまったに違いない

パラエオカストル「食らえ最強必殺奥義! コークスクリューディグー!」

捕食獣「穴掘って逃げてるだけじゃねえか」

~にしては完璧すぎるって主張は往々にして間違ってるよね

仮にもしビーバーが人類の登場より前に絶滅していたとして、ビーバーダムの痕跡が地中から発見されたら学者達はどう判断するのだろうか? 完璧すぎて「超古代文明」扱いされたりして・・・。

動物の巣穴がここまで綺麗な螺旋状になるなんて・・・

自然は、いつも人間の想像をはるかに超えてくるな。

近縁の現在の生物は何故この便利な巣穴を捨てたのかな?

って疑問も残りますね。

巣穴の内側に存在する繊維状の物質って言うので、ふと思ったんですが、嘗てそこが湿潤な土地柄だったって事も踏まえて、「巨大な肉食系フクロイソメの巣穴」であり、そこに有る動物の骨は気候が変遷する中間期に仮の食料として補食した動物の残存物である可能性も有りそうですね。

失くしたと思ってたロンギヌスの槍

こんな所に有ったのか!

中尾あ

※14

きら

こう言う「解かれた謎」系のお話好き。

ビーバーは動物界のマインクラフター

生痕化石としてはかなり大規模ですごい。攪拌されにくい深層まで掘るから完全な形で残ったんだな。モグラ穴だと浅くてこうはならない。現生のビーバーは野生動物では最大級の構造物を作るけど場所や素材的に化石にはなりにくいだろうな。

知識が無ければオカルト方面に解釈してしまいそう

こんなのぱっと見で動物の巣穴だなんて想像できないわ

巣穴の化石か・・・・

蟻の巣にアルミ流し込んだり、ポンペイみたく石膏流し込んだり的な事が有ったのか

蟻塚かと思った

上野の国立科学博物館で見た

竜脈、螺旋の蛇

チョロギでかいな、という第一印象。

先にも出てるけど読むならデモ二レックスではなくデモネリックスでは

>Daemonelix

見事な幾何学センスだなあ。

往々にして、自然はこういう純粋幾何のような完璧な造形を見せてくるから侮れないよな。

植物のフラクタルとか、こないだの新種のフグの求婚ステージとか、ね。

ラテン語でもないのに、わざわざローマ字読みする必要あるのかな。

英語でふつうに「パレオキャスター」(石器時代のビーバーって意味)って読むんだけど。

※27

生物の種名はラテン語、これ常識というか必須知識

種名をカタカナにして書く場合、日本ではラテン語の読みを使う、コレ常識

※29

この件がどうなのかはよくわからんけど、実際、学名を英語読みされて何のこと言ってんだかわかるのにしばらく掛った経験あるな。

ウィルスとヴァイラス程度ならすぐわかるんだけどね、Xとかだと全然違ってきちゃうから。

うちもイソメ説に一票 繊維質に全く触れてないのが気になる

蟻かなぁと思ったらげっ歯類だった

横に小部屋があって、水が来ても大丈夫な部屋もあって…ってやっぱり蟻じゃねーか!

自然に任せるとこういう一致が起こるのが面白いね。

結論は最初に書け

※33

ダグラムくらい周到に練られたお話なら先にお近く事もありかも知らんが

普通そう言うのを「出落ち」と言わないか

やっぱり螺旋状の巣穴じゃないと不安っすね…

学名はきちんとラテン語読みしてほしいけど英語圏の人とかだと平気で英語読みしてくるんだよな

※37 ラテン語は読み方が不明の言語だから、基本どんな読み方をしてもいいんじゃなかったっけ?

パルモの宿便やろこれ

外側の繊維質の正体は動物の抜け毛です。

穴で暮らす動物の巣穴では良くあることで、巣穴を通る時に抜け毛が堆積していたり、抜け毛のシーズンに細い巣穴で古い毛をはぎ落とす事は良くあること。

パラエオカストル「ゴッホより、らせんが好き」

こんな物が残っているとは。。。イキモノってほんと不思議だ。

人間も核に気を付けて絶滅しないようにしないと、猿の惑星のラストみたいになっちゃうよね~とか思わせる記事だな