この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る心理戦とは敵を欺いたり、脅かしたりして打ち負かす戦術だ。脅迫やプロパガンダなど、敵を動揺させるための戦術が古代から用いられてきた。

戦場では敵の心を支配したものが勝利するのである。

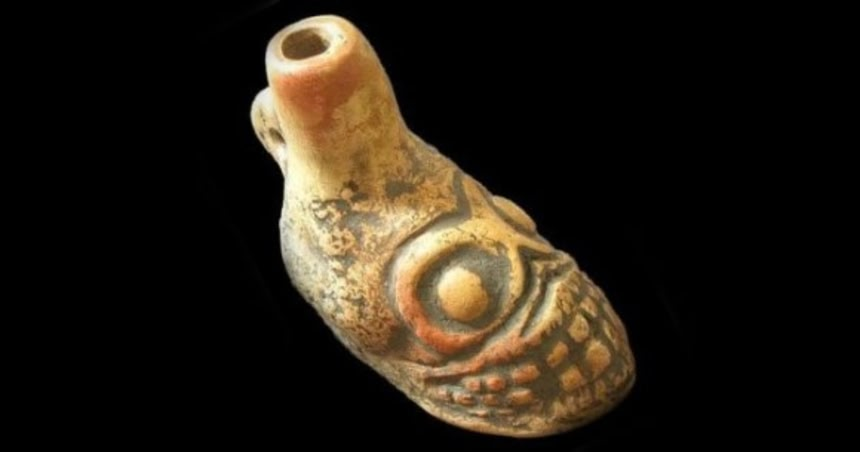

10. アステカの毒笛

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るまるで”死体1,000体の悲鳴”のように響くという。

20年前発掘されたドクロを模ったそれは、風の神の神殿に捧げられた者の手に握られていた。人間の苦悶の声のように鳴る笛は儀式と戦争で使われた。

死んだ者を死者の国に導くものであると言われる。しかし一方で、主な利用法は戦争での心理的効果を狙ったものという見解もある。開戦時にこの不吉な音を鳴らし、敵の士気を挫くのである。聴いた者をトランス状態にするという説もある。

9. 兵法三十六計

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る『兵法三十六計』とは中国の兵法書である。その大半は敵を欺き、心理の裏を書く技法である。勝戦計、攻戦計、混戦計といった兵法が三十六通りに分けてまとめられている。

1941年に邠州で再発見され、大量に出版された。著者や成立時期は不明であるが、紀元前403~221年の戦国時代にその期限があると言われる。紀元前35年の出来事に言及したものもある。

ほとんどの専門家は1人の著者によるものではなく、時間をかけて編集されたと考えている。荒削りな部分が見られ、戦術とは呼べないようなものも含まれている。

なお、「三十六計逃げるに如かず(世間をうまくわたり、成功するためには、戦いに勝つことにこだわるよりも、争わないように勉めることが大切だという意味)」という故事が有名だが、この故事自体は兵法三十六計とは関係ない。

8. 聖なる盾

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る紀元前525年、エジプトがペルシアに大敗したペルシウムの会戦は心理戦の一里塚である。カンビュセス2世が率いるアケメネス朝ペルシアは猫を盾として使った。

一説によると、兵士は猫を防具に縛り付けていたという。エジプトは猫の姿をした女神バステトを信仰していたため、神聖なシンボルである猫を傷つけることができなかったのだ。

ポリュアイノスは『戦術書』で、ペルシアは犬、トキ、羊も使ったと記している。いずれもエジプト人にとっては神聖な動物だ。

ヘロドトスによれば、カンビュセス2世がエジプトに侵攻したのはファラオに騙されたからだという。カンビュセス2世はアマシスの娘を妃に所望していたが、アマシスは身代わりに前ファラオの娘を差し出した。このことが露見し、エジプト攻めが決定されたそうだ。

7. ティムールの恐怖戦術

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るティムールは半身不随の身でありながら中央アジア、イスラム圏の大半、インドの一部を制圧し、ティムール朝を建国した軍事の天才といわれる人物。

歴史家によると、彼の軍は当時の世界人口の5パーセントにあたる1,700万人を虐殺したという。ティムールは敵の頭蓋骨で塚を築き上げ、敵対するものに恐怖心を与えるという手法を用いた。バグダードでは9万人が首をはねられ、その頭蓋骨で120の首塚が築かれたという。

またインドでも同様の虐殺を行なっており、デリーは復興するまでにほぼ1世紀近くかかった。オスマン帝国を打倒すると、スルタンを閉じ込め見せしめにもした。

6. 串刺し公

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るワラキア公ヴラド3世は史上最も心理戦に長けた人物の1人であったと言われている。若い頃、人質としてオスマン帝国に捕らえられていたルーマニアの王子は、この間敵に対して憎しみを募らせた。一説によると、彼に串刺しを教えたのはオスマン帝国であったという。

1462年、メフメト2世がヴラドの領土を侵攻。しかし首都に侵入したスルタンを出迎えたのは、林立する串刺しにされた捕虜の遺体であった。

ブラド・ツェペシュ(串刺し公ヴラドの意)の記録のほとんどは敵によって書かれたものだ。事実とはかけ離れているのだろうが、ヴラドが彼らに植え付けた恐怖を窺うことはできる。残酷に思えるが、乏しい戦力で戦うために編み出された戦術であった。

5. マケドニア、ピリッポス2世の壊滅戦術

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るマケドニアのピリッポス2世はその息子アレキサンドロス大王の地ならしをした人物だ。ピリッポス2世が紀元前359年に即位したとき、マケドニアは辺境の小国にすぎなかった。しかし1年足らずで内部の敵対勢力を打ち倒し、マケドニアを超大国に向かわせる足がかりを作った。

ハルキス同盟(Chalcidian League)との戦いでは、スタゲイロスの町を破壊。記録によると、そこにかつて人が住んでいたとは思えない惨状だったという。これを受けて、残るハルキス諸都市は抵抗することなく降伏した。

紀元前338年、カイロネイアの戦いではアテナイ・テーバイ軍を退屈させて疲弊させるという戦略をとった。その後、攻撃すると見せかけて、徐々に後退し、敵の戦線の前進を誘ってから壊滅させた。

4. チンギス・カンの才

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る恐怖支配はチンギス・カン最大の武器であった。彼は逆らう者の町を破壊し、兵士も住民も虐殺した。メルブの戦いでは、住民400人の首をはねてから町に火を放った。最終的な死者数はその10倍に達している。

また夜間、馬の背にダミーを乗せたうえで、篝火をたくなど、兵力を実際よりも多く見せる工夫を行なった。

サマルカンドやヨーロッパ侵略時には、実際の兵力をごまかすために1,300キロ以上戦線を前進させている。撤退を装って敵をおびき出し、待ち伏せさせた弓兵で攻撃することもあった。

チンギス・カンは敵がモンゴルを知る以上に敵のことを熟知していた。そして敵の無知を利用して、分断や恐怖を作り出した。ラクダにケトルドラムを乗せて、モンゴル軍の突撃で大音響が鳴るよう演出したりもした。

3. 自殺兵

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る中国春秋時代後期の越の王、勾践は呉との戦いで知られている。この戦いで勾践は敵に心理的効果を与えるために、自軍の兵士に自らの首をはねさせている。

『史記』によると、前線に立っていたその兵士は死刑囚だったという。しかし「死刑を宣告された犯罪者」は「喜んで死ぬ兵士」と解するべきだという説もある。また首をはねたという文も「首を切って自害した」と読むべきなのかもしれない。

中国ではその手法が一般的だったからだ。首を切り落としたという逸話は単なる言い伝えにすぎないという見解もある。

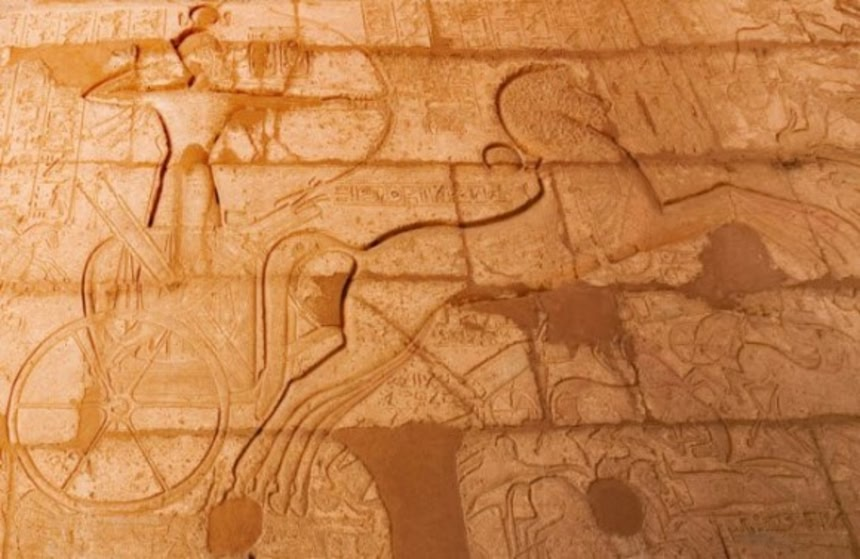

2. 古代の戦車

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る紀元前1274年に起きたカデシュの戦いでは、ヒッタイト軍が馬がひく戦車でラムセス2世の軍を恐慌に叩き落としたうえで壊滅させた。

一方、エジプト側の軽い戦車には弓矢や槍で武装した兵士が載っていた。ヒッタイトの戦車よりも小回りがきき、敵が自陣に戻る前に分断させることができた。

多くの専門家はヒクソス(古代エジプトに登場した人々)は第2中間期にエジプトで戦車を導入したと考えている。紀元前15世紀、トトメス3世は1,000両以上の戦車を所有していた。

戦車は主に歩兵に対して使用され、経験の乏しい兵士に絶大なる心理効果を与えた。紀元前1,000年までには戦車に代わり騎兵が登場している。

1. ハンニバルの戦象

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るカルタゴの将軍ハンニバルは、第2ポエニ戦争(紀元前218~210年)でローマ人の心理を手玉にとった。紀元前218年のトレビアの戦いでハンニバルはローマ軍を誘い出し、冷たいトレビア川を渡らせて士気を低下したところを、待ち伏せして叩き潰した。

翌年のトラシメヌス湖畔の戦いではフラミニウスの向こう見ずな性格を利用して彼を討ち取った。

だがハンニバルの代名詞といえるのが戦象を伴い敢行したアルプス越えだ。面白いことに、この大胆な試みはローマに衝撃を与えたものの、寒さに弱い戦象はわずか3頭にまで減ってしまっていた。生き残った象も疲弊し戦力にはならなかった。

via:10 Ancient Psychological Warfare Tactics – Listverse/ wikipediaなど / written by hiroching / edited by parumo

最後カンネーの戦いも書いてほしかったな

ハンニバルの代名詞と言えば此方を連想したよ

ハンニバルは戦史だと「カンナエの戦い」「包囲殲滅」で必ず名前が出てくるほどのひとなのに、なぜか普通の歴史だとアルプス越えと像なんだよな。

んー。一通り観たけど 現代社会じゃ通用しない戦術だね。聖なる盾なんて卑怯すぎるわw

でも未だに人間を肉壁として使うみたいなニュースも聞くけどね でも、そんな事するのは時代が1000年以上遅れてるし 人間として認めない。

※3

ワクチン界隈とか記事みたいな戦法が使われてるぞ。

マスコミ「(百万人に一人が偶発的に)うわ、死んだ!死んだ死んだ!」

民衆「誰のせいだウワアアあああああああああああ! ワクチンなんかやめろおおおお!」

日本人なんて死に対して一番ヒステリー起こしやすい部類じゃん。

例えば自衛隊が誰かひとり捕虜になって虐殺されたら、もう世論は分断だろ。

まぁ心理戦ってタイトルだから・・・

ってけっきょく象も役に立ってないしw

古代の心理戦だとカエサルが川に橋かけたのを見て敵が降参したってのを推したいね

秀吉の小田原攻めにおける一夜城も同じような効果を発揮したものだろう。古来、軍隊と言うのは優れた土木作業員だったが、工事の進め方や成果を見ればその統率力や練度、技術力の高さが分かる。それはそのまま軍隊の戦闘力の指標となった

誤字発見

7後半

>またインドでも動揺の虐殺を行なっており、(動揺→同様)

5後半

>徐々に交代し、敵の戦線の前進を誘ってから壊滅させた。(交代→後退)

3前半

>敵に心理的興効果を与えるために、自軍の兵士に自らの首をはねさせている。(心理的興効果→効果

発見できたのは以上です。

戦史的にはカンナエの戦いは非常に重要だけど、

歴史的に見ればそれもアルプス越えを行ったからこそ起こった一連の戦いの一つだから

そっちの方が重視されるのは当然だと思うけどね

囚人に自死させたのって章邯が陳勝呉広の叛乱の時にやったことでは

>兵士は猫を防具に縛り付けていたという。

この話よく聞くけど、縛りつける係は相当引っ掻かれただろうなぁ

現代の自爆テロも相当エゲツない戦術だよねえ。

一説にはパレスチナに渡った赤軍派(日本赤軍)がカミカゼ特攻隊を模して指導した戦術とも、または現地のパレスチナゲリラが日本人の赤軍派を向かい入れ時に日本のカミカゼ特攻隊にあやかって始めた戦術とも言われている。

現代社会では最悪の戦術だと思う。

※9

勝手な想像だけど、だから本家本元の日本にはまだテロが起こらないのかもしれない。

凄いと感じる元祖に対しては無条件に畏怖を感じるしさ。

※22

いや、もうそれはまったくないでしょう。

パレスチナ解放人民戦線ならともかくIS(自称イスラム国)に日本赤軍の思想は一切ない。

あるのは自爆テロという戦術だけ。

今後、アジア各地でもヤケになったIS残党の自爆テロという最凶に無意味なテロが発生する可能性が高いと思う。

※22

日本でテロが起こらないって…

近年運良く起きてないって言うだけで戦後に限っても右翼テロの時代を経て安保闘争からの左翼テロ全盛、そしてオウムに至るまで繰り返し起きてるんだが

かつて高度成長期と相まって海外からは「日本はテロまで輸出するのか」と厳しく非難された事すらあるんだけど

※22

当然日本でもテロは計画されたが、現代日本で中東系の顔つきと服装は非常に目立ち隠密行動が不可能との判断で日本でのテロ計画は棚上げとなった

というのが真相らしい

※9

現在では神風特攻が有名になってるだけで、それ以前からアメリカでアイルランド系移民のマフィアによる対立相手への自爆テロが多数行われていて、現在の自爆テロはその時に編み出された方法が基になってるんだけどね。

実際、車を使った自爆テロも、そのアイルランド系の過激派組織IRAが英国SAS相手に常套手段として行ったのが広まったものですし。

日本の赤軍派が広めたのは、ハイジャックやバスジャックといった人質を取るやり方で、現在の自爆テロとは殆ど関係ないよ。

スターウォーズのATATは

ハンニバルの戦象がモチーフなのか。

ペルシャ軍の猫楯がない !

ゴメン。猫楯あった。

中国史では夜中にこっそり兵を城外に出して、毎日旗指物を代えて入場させて、援軍が続々と到着してるように見せた事が有るね、

オリジナルは誰なんだろうね、

※13

三国志の董卓が割りと有名?

その前にもやってる人いるのかな

※18

後漢の初代 劉秀がやっています、

ついでに慎重(優柔不断)な性格って評判を逆手に取って先頭切って打って出たら勝利を確信してると勘違いした包囲側が軍を退いてしまいました、

アルキメデスはシラクサイ防衛戦で色々な兵器を繰り出した結果、しまいには砦に何か出っ張りがあるだけでローマ兵を退散させたとか。羹に懲りて鱠を吹くように仕向けるのも心理戦になるのかな。

我が国の特攻戦術は?(小声)

ちなみにハンニバルのアルプス越え自体は事前にローマ軍に察知され準備万端迎え撃たれているので心理作戦としての効果はまったくない。奇襲されて慌てたから負けたんではなく、単純に真っ向勝負でぶつかったあげく何度も大敗北をしてるんだからそっちのほうがローマにとっては恐怖だったろう。そういう意味でもアルプス越えなんぞよりカンナエの戦いのほうが重要

まぁスペインを出たハンニバルを注視していた前線指揮官二人くらいの度肝は抜いたかもしれないけどね。でもこれだって、日本海海戦ではるばるやってきたバルチック艦隊を迎え撃つ東郷と同じような心境(相手の偉業に素直に感服しつつ、戦闘に際しては一切の気後れ無し)だったんじゃない

おもしろいなあ

古代の戦車って強かったの?車輪ふたつで不安定そうだし馬だけの方が速そうだし中途半端な感じ

まあ ごきげんな乗り物ではあるだろうけど

※17

古代中国史のマンガの「キングダム」って主人公が初陣で戦ってたけど、マンガを見る限り、かなり強そう。こんなんどうやって倒すんだよってくらい強い。

前面は馬の突進力、側面は武装車輪、上部は盾兵のガードと弓兵、槍兵の遠中距離攻撃。

上、前、横と死角なし、後ろに回り込む前に殺される。てか、ほぼ無敵。

※28

秦の時代の戦車は走破性が悪いのでちょっとした段差ですぐ止まるのと、止まった状態で歩兵に囲まれたら何も出来ないという致命的弱点がある。

なので当時の戦車も随伴歩兵を連れていた。

イメージ的には戦車は軽快に走り回るように思えるけど、舗装どころか整地もされていない場所を馬力にものをいわせて無理矢理移動してたから、歩兵でも楽々ついていけた訳だ。

※34

と言うか、戦車戦自体が秦が勢力を張りだした戦国時代頃には大分廃れてたしね

戦場が平原以外にも置かれるようになって、戦車が役に立たない場面が増えたからってのが大きいけど

キングダムは漫画としては面白いけど、いろんなところで史実や実態より見栄えやお話優先の超極端な盛り方してるから、真に受けちゃいけないよね、漫画としては面白いけど

※17

当時は最強兵器だったけど今から見れば欠陥兵器。

シートベルトもサスペンションもないただの車輪のついた台だからだだっ広い平地それも草原でしか使えない。ちょっと地面がぬかるんでたり、ガタガタの荒野だと乗員が吹っ飛ぶ。

一人で複数の馬を操る熟練の腕を持つ御者の育成には大きなコストがかかるし、そのくせどんなに熟練しても急ブレーキ・急カーブは無理。方向転換は殆どドリフト走行でやっぱり乗員が吹っ飛ぶ。

平野で突撃して敵集団を蹴散らすといえば聞こえがいいけど、それしかできない。

一頭の馬に騎乗する方が小回りも効くし細い道でも荒れ地でも対応できるからよっぽど良いんだけど、戦車全盛期の時代は騎乗に必要な鞍と鐙が発明されてなかったから、生まれたときから馬と生活を共にする遊牧民族ぐらいしか騎乗戦闘はできなかったという事情がある。鞍の発明は紀元前1500年頃、鐙の発明は紀元後4世紀らしい。

ゲームwikiだけど無駄に詳しい解説を貼っておくので参考にすると良いよ。ttp://bf1.swiki.jp/index.php?%E9%A6%AC

※17

最初に馬が戦車牽きとして使われた理由は、そもそも初期の家畜馬が背中に人を長時間乗せられなかったからで、背中に荷物を載せるのは専らロバの仕事だった。品種改良されて騎兵として運用できるようになった結果機動力で戦車を圧倒したから東方遊牧民の間で戦車が使われることはなくなった。

ガウガメラの戦いではマケドニア歩兵相手にすらダレイオスの戦車隊は完封された。ミトリダテス戦争で戦車隊が戦果をあげた例はあるが、ポンペイウスには通用しなかった。カエサルのブリタンニア遠征ではブリタンニアの戦車隊がローマのガリア騎兵と戦うときは戦車から降りて戦列を組んだ。

そこら辺にも古代末期には戦車が旧式化していたのがうかがえる。

※17

なんか酷い言われようのコメントばっかだけど(笑)、騎兵以前の戦争では非常に有効だったのも事実よ

そもそも古代なんて食うものも鍛え方も違う戦士階級の連中が、文字通り一騎当千の働きで素人兵を狩る戦いが繰り広げられるわけだから、戦車みたいなゴージャスな乗り物に堂々たる容姿の貴族が乗ってるだけで威圧感ハンパないからね。なので戦車戦というのは、まず戦車同士の戦いで戦士階級がぶつかり合い、それに勝った方が随伴の素人歩兵を追撃しにいくという展開。味方の戦車が負けた時点でどんなに大量の歩兵がいようとも、踏みとどまって戦い続ける義理はない

これが歩兵の装備や戦術が充実してくると、戦車は上のコメントにもあるような役立たずになっていく。オリエントでも中国でも、いわゆる胡服騎射的な軍事改革で騎兵が導入される前に、まずは歩兵戦力の向上によって戦車の役割が大幅に制限されてるからね。そしてこの変革によって、一部の戦士・貴族階級が特権的に支配する体制にほころびが生じていく

インディアンがやったと言われる脅威の戦争「財産燃やし合戦」

部族同士がお互いに自分たちの財産を燃やし合い、いかに自分達がリッチかを見せつけ合う非情なる決戦方法

彼らはその心に血の涙を流しながら戦った事だろう

・4そんな恐ろしいモンゴルに打ち勝った日本

まあ、理由はいくつかあるけど、島国だったというのが一番の利点

何しろ恐怖と暴力の根源である騎馬がまともに使えなかった訳だし、対馬は悲惨な目にあったけど

・3越王勾践の逸話は、戦闘前のにらみ合い中に死刑囚を前に出させて、「私たちは当国と貴国との決戦を妨げる罪を犯したので、ここで自刎しその罪を償います」って宣言して自分で自分の首を切ってみせる(自刎)、ってのを三回繰り返したって話だったよね

自ら(首を)刎(は)ねるから自刎って書かれるけど、大抵は剣の刃を頸動脈にあてて引き切るやりかただったらしい

ただ、刃を横にした剣を真横から首に突き刺して、反対側から突き出た剣の刃を掴んで思い切り前に引く事で喉を自ら裂くっていう、本当に首をはねるように見えるやり方もあったらしいけど

※20

一言でOKよ

当時の武士たちがものごっつ頑張ってくれたから

あとは価値観の違いか…人質取ったのにその人質ごと斬りに来る武士ヤバいってあっちの書物に書いてあるらしいね

※21

ベトナムも3回もモンゴルに進行されても撃退しているので地理の違いが一番大きい

※39 ※40

まぁ地理的要因が重要だったのも事実だけど、現地の軍隊が努力した点こそをもっとも評価しないとだめだよ。アイン=ジャールートの戦いではモンゴルお得意の騎兵戦やってるけど負けてるからね

だいたい平地以外での戦闘が苦手なんて、ベトナム人だって日本人だって同じだから。山や森のそばに住んでるからって山や森の中で戦闘するわけじゃない。限られた平地をわざわざ選んで戦ってるんだからモンゴルと条件なんてそうそう変わらんよ

ホーム側が特殊な地形を利用できる利点も、結局は現地の人たちがその工夫を思いつき、見事に成し遂げたからこそできた芸当。江南の河川、中央アジアの砂漠、コーカサスの山岳地帯なんかでモンゴルを押しとどめられてないんだから、地形なんてものはオマケ。それを活用しようという人間がいて、その知恵や勇敢さが相手を上回らないとなんも活かせない

※43

確かに現地の人々の工夫と粘りがあってこそだけど、やっぱり地形って凄い重要

ベトナムではモンゴル軍はジャングルに引き込まれて、ゲリラ戦に押されて撤退した所を船団を炎上させられてる(マラリアへの罹患、補給船を断たれたのも大きい)

日本もモンゴル船への夜襲を続けたり、牛馬の死体を投げ込んだり、するべき工夫は全部してるところは徹底してて凄いと思うよ

※44

>するべき工夫は全部してるところは徹底してて凄い

うん、だからココを言いたいわけよw

地形を味方につけたほうが有利なのは絶対的に事実。また日本のように海を越えた先にある国は常に補給や連携の面で絶望的な難しさがある

だけど、同じように地形を活かせるだろうポイントで活かせてないで滅亡してる大国がいっぱいあって。日本の武士だって巨大な帆船相手に戦う経験は少なかったし、ベトナム人だって森や河川を用いた奇策なんて日常的にやってたわけではない、その場の思い付きをぶっつけ本番で大成功させちゃった稀有な例。その稀有なことを、頭の中だけでなく実際に行動に移して見事に成功させた戦闘民族という点で、ベトナムや日本は絶頂期の対モンゴル戦という流れの中で特筆すべき存在なのは間違いないよね

とくに「モンゴル軍は騎兵ばかりだから平地以外では弱い」みたいな言いぐさを見ると、お前それは違うだろって思っちゃうわけです

※47

分かる。

つまり ”どっちが” じゃなく ”どっちも” 重要だったわけで。

地形が有利であっても、生かす頭が無きゃ猫に小判だわな。

※21

そもそも日本にモンゴルが攻めて来た時って文永の役はモンゴル側にマトモに攻める意図があったのかどうかすら怪しくて、弘安の役の時には既にモンゴル帝国が落ち目に差し掛かってた。

西欧列強の東アジア進出のときもそうだけど、単に日本が頑張っただけじゃなく、日本が地理的にどの地域から見ても周縁にあるから他国が本格的に日本に攻め込もうとしたときには既に侵略国側に限界がきてるという、類い希なる地理的有利が大きい。

※41

弘安の役で元軍総兵力は15万人、軍船4500隻程の大軍勢で本気で日本を落とす気で来てた。落ち目だなんてとても言えないような状態だったろ

日本側に地の理があったのは認めるけど文永の役では日本の知らない兵器や戦法で押されまくってかなり危なかったのも事実だろ?

もしも弘安の役の最後少弐経資の判断で壱岐の決戦が行われなかったらどうなったか?とか考え出すとゾッとする。

単純に地形が良かっただけで終わらせていいような戦いじゃないよ

資料読み込めば日本の鎌倉武士達がものすごく頑張った事がよくわかる

猫盾なんか出されたら無条件降伏するわ

カンビュセス2世絶許

あれ、ビザンツ帝国のカッファでモンゴル軍がペストに感染して死んだ兵士を投てきして城塞の中に放り込んだやつは?まぁ心理戦というより生物兵器に近いかもしれないけどね

項羽の陣の周りで楚の歌を歌って項羽を陣地から引っ張り出した韓信とかね

東欧の辺りで、「羽飾り(幟?)で大きな音を出して大軍に偽装した」っての無かったっけ?

ちょっと猫好き仲間の同士募ってペルシア滅ぼしてくる

モンゴル軍はジャワ島の遠征でも撤退しているから平原戦以外は不得意

読んでて何より動物が気の毒になった…

人間てほんと罪づくりだわ…

勘違いしてる人がコメントに書き込んでるけど

モンゴル帝国は日本に攻めて来てないよ

攻めて来たのは「元」というモンゴル帝国から派生分離した独立国だよ

だから「元寇」と言うのだけど知らない人がコメントしてるんだろうな

>カンビュセス2世が率いるアケメネス朝ペルシアは猫を盾として使った。

カンビュセス2世と聞くと

藤子不二雄の鬱漫画が脳裏をよぎる。

『カンビュセスの籤(くじ)』だったか

「三十六計逃げるに如かず」と言うけど、

その三十六計の第三十六が「走為上・走(に)ぐるを上と為(な)す」、状況によってはあえて逃げることも辞さない、なんだけどね。

※57

なお、「三十六計逃げるにしかず」の三十六計と、兵法書として存在する「兵法三十六計」とは、直接には関係ないという話

「三十六計逃げるにしかず」の言葉の元になった人物は南北朝時代のある国の武将で、言葉自体は、同じ南北朝時代の後の人物が、その武将について語ったもの

「兵法三十六計」は、もっともっともっともっと後代の清代にまとめられたと言われてる

「三十六計逃げるにしかず」の言葉が元になって、「兵法三十六計」の最後が、走為上、になったんでしょうな

まあ、そもそも、「三十六計逃げるにしかず」と言ってるからって、当時本当に三十六あったとは限らないのが中国歴史のお約束だしね

どれもすごいと思うよ。その時代のリーダーは各々必死だったと思うし。でもさ、もう地球規模で殺し合いやめない?温暖化とかで住み心地まで悪くしちゃってるしさ。エコライフ同様、和平推進案のリストをくれたらコツコツ実行するようにがんばるから。ポイントはいらないよ。

雪山の象とか、映画監督かよ

アレキサンダー大王がペルシアとの決戦の際、ファランクス部隊を配置しただけでなくその兵士たちに大声で威圧させたそうな。ペルシア軍はスキタイ兵馬を初めとする騎兵も多かったからもしかすると馬に対する恫喝という心理効果もあったかもしれない。

近現代だと北アフリカ、ロンメル麾下の部隊が車も含めた部隊で砂煙モウモウで大軍が来たと連合軍側をビビらせたら、英軍は車に牽引車をつけて砂漠を走らせ2倍の兵力があると見せかけて独軍の都市攻撃の意図をくじいた。

縛り付けられた猫

「解せぬ」