この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るいい思い出を振り返ってみよう。大勝負に勝ったこと、初めて我が子の顔を見た瞬間、恋に落ちたあの日のこと……。

いくつもの記憶が蘇ることだろう。そのとき嗅いだ臭い、目の前に広がる色彩、誰かが言った面白いセリフ、あなたが味わった感覚などが再現される。

脳はミリ秒単位の印象を集め、つなぎ合わせ、モザイクを作り上げる。その能力こそが記憶の基礎となっているものだ。

もっと言えば、あなた自身の基礎である。それは隠喩的な言い回しではない。あらゆる感覚体験があなたの神経細胞の分子を変化させ、つながりを再形成する。

つまり、文字通り、脳は記憶でできており、そして記憶は常に脳を再構成している。『Neuron』に掲載された最新論文はそれをさらに進めて論じている。記憶は脳の分子、細胞、シナプスが時間を覚えているがゆえに存在する、と。

記憶の定義

記憶の定義は、時間を定義するのと同じくらい難しい。一般に、記憶とはあるシステムの将来における動作の仕方に与える変化のことである。

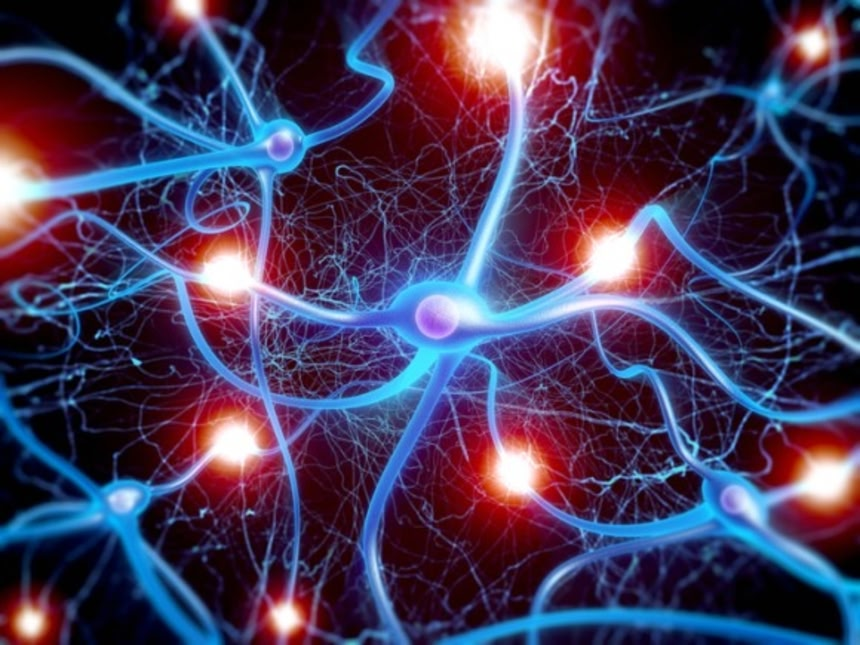

「典型的な記憶とは、脳内の過去のある時点で活性化した異なる部分間の接続が、単に再活性化することです」と説明するのは論文の共著者、ニューヨーク大学のニコライ・ククシキン(Nikolay Kukushkin)氏である。あらゆる動物は、多くの単細胞生物も含めて、過去から学ぶ能力を多少なりとも有している。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るアメフラシと人類の神経細胞の共通点

アメフラシを例に挙げよう。進化の視点から見た場合、アメフラシから人類へとまっすぐ線を引くことは難しい。それでも、どちらも神経細胞を持っており、アメフラシもまた記憶に似た何かを形成する。

一度指でエラをつままれたアメフラシは、再びその無慈悲な指が近づいてきたとき、前よりも早く反応するようになる。

エラを引っ込めることを学んだアメフラシは、シナプスの接続とこの変化を引き起こす分子が強化されることが明らかになっている。驚くべきことに、人間の神経細胞にも同じような分子がある。

神経細胞のユニークな点は、数千もの他の神経細胞とそれぞれがきわめて特異的に結びつけるということだ。

そうしたつながりをネットワークにするのは、より強いあるいはより弱い信号によってつながりを調整する機能だ。

そのため、エラをつままれるなど、あらゆる体験がこれらすべての神経細胞同士の接続の相対的な強度を変更する可能性がある。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る脳に記憶を保持しておく場所はない

しかし、こうした分子あるいは分子が制御するシナプスを記憶と思ってはいけない。「分子や、イオンチャネル・酵素・転写プログラム・細胞・シナプス、そして神経細胞のネットワーク全体の状態を掘り下げて調査すれば、脳に記憶を保持しておく場所など一つとしてないことに気がつくでしょう」とククシキン氏。

その原因は可塑性という特質、すなわち神経細胞の記憶を可能にする特徴のためである。記憶がシステムそのものなのである。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る記憶はシナプスそのものである

神経系を有しない生物までも含め、生命の系統樹の隅から隅まで記憶が作られていることを示す証拠がある。

光の点滅を予測するようバクテリアを訓練することに成功したのだ。ククシキン氏によると、アメフラシの反応のような原始的な記憶を持つことは進化上有利であった。「生物が過去の出来事を未来に統合し、新しい問題に対処することを可能にしました」

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る人間の記憶は粒子のスケールで始まる。母親の顔は、赤子の網膜に光子が浴びせられ、視覚野へと信号を送ることで始まる。

赤子が母親の声を耳にすれば、聴覚皮質が音波を電気信号に変換する。ホルモンによってこの経験に文脈が与えられる――この人物は心地いいといった具合だ。

脳にはこうした無限とも言える入力の奔流が流れている。神経細胞、付随する分子、結果としてのシナプスが、それらが発生した相対的時間の観点でこれらに関するあらゆる摂動を記号化する。さらに、経験全体をいわゆる時間窓というものの中にまとめる。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る明らかに、記憶それ自体は存在していない。脳は経験を同時に経験された複数のタイムスケールの中に分解する。例えば音なら、同時に知覚した異なる周波数に分解するといった具合だ。

これは入れ子状のシステムで、個々の記憶はさまざまな長さを持つ複数の時間窓の内に存在する。そして時間窓は、今思い出している出来事についてあなたが実際に認識したスケールでは見えないような情報の分子的交換を含め、記憶のあらゆるパーツを含んでいる。

もちろん、これは神経学者にとってもきわめて難解なことだ。つまり専門家が記憶の形成に関する基本を理解するまでにはまだまだ時間がかかるということだ。

「理想を言えば、個々の神経細胞毎の経時的な挙動をトレースしたいところです」とククシキン氏。現時点では、ヒューマン・コネクトームのような最先端プロジェクトが、脳の静止画を完成させようと取り組んでいる。記憶自体と同様、それが動画になるのもいずれにせよ時間の問題である。

References: Ias.ac.in / CELL / NYU

海馬とは…

※1

変化を最小限に抑えて再活性化に特化した部位と解釈できるな

※1

海馬の損傷で傷つけられるのは短期記憶と長期記憶の「つながり」のみ。短期記憶を長期記憶に変化させることができなくなり、結果的に記憶障害になる。

逆にいえば、短期記憶と長期記憶自体に影響はないので、(学んだ記憶は全くないが)新たなスキルを学ぶことは可能。

うーん?????

脳だけじゃなく内蔵も記憶媒体であるって最近発表されてなかったけ?

例えば無意識なんて脳の働きじゃない気もする

※5

心臓が本人の人格の一部を形成していて、心臓移植受けるとドナーの性質や習慣を受け継ぐ事があるという話もありますね

※33

頃された人の角膜を移植したら犯人の像が焼きついてる説とかね

つまりどういうことだってばよ?

近未来のハイスペックPCは肌色でヌルヌルテカテカのグロテスクな球状になる

原文 sea slug はウミウシではなくてアメフラシ。ウミウシは鰓を引っ込められないけれど、アメフラシは鰓を引っ込められる。

アメフラシの「鰓引っ込め反射」に関わる記憶(「慣れ」と「鋭敏化」)の研究は、高校の生物教科書にも(+αとして)掲載されている話なので、どっかで聞いたことのある人も多かろう。

アメフラシもウミウシも軟体動物の腹足類で、分類的には割と近いけど、アメフラシのほうがでかい(ウミウシって、思ったよりかなり小さいよね)。でかくて解剖とか神経細胞の特定とかしやすいため、記憶の研究に割とよく用いられてきたんだと思う。岩場にいて捕まえやすかったりするし。

結局は「自分」って過去の記憶から作られた作り物なんだよな

自分ってファイル(常時読み出し)は何処に保管してるんだろ

つい最近、一つ一つの(記憶領域)脳神経細胞の中に個々の記憶情報が内包されているようだ、っていう論文が出ていた

高次脳機能の分野は未知の部分が多く少しづつ明らかになってきているけど、興味尽きない分野だね

まず言えるのは、記憶は一枚岩ではないってことかな。

眼に入ってきた光情報、耳に入ってきた音情報、皮膚で感じた圧力や温度などの情報など、さらに体内の情報(血糖値や酸素濃度や各筋肉の状態など)などなどなど、いくつもの単純な情報が脳で統合される。統合された情報を元に、人間は、外界とそこにおかれた自分の状態を認識する。

記憶ってのは、シナプスに生じた何らかの変化が持続すること、ではないかな。前にうけた刺激によってシナプスが変化し、それによってニューラルネットワークでの情報の伝わりかたが変化したり、ネットワークの構造自体も変化したりする。その結果、次に何らかの刺激を受けた際に、以前とは違う反応が起こったりするかも。

記憶がシナプスに生じた何らかの変化だとすれば、個々のシナプスが関与する情報はそれぞれごく一部(視覚情報に関わるシナプスならば光情報だけ、とか)なので、一枚岩の記憶がどーんとどこかに残るんじゃなくて、断片的な情報が脳内に散らばっているようなもの、とも言えるかも。

海馬が記憶に関係しているってのは間違ってない。でも、海馬が「記憶貯蔵庫」であるわけではない。「貯蔵庫」っていってしまうと、何か物質や物体的なものが納められているようなイメージになるけど、そうじゃなくて、シナプス可塑性がポイントなんだよね。

(以上、本文から結構逸脱しました)

※13

面白い意見だね

基準があり、それに対する変化で人間(他の生物も)は自己の状態、周囲の環境を認識する

なので、何らかの記憶に関する基準があり、それに対する情報変化の保持が一般に言う記憶なのかもしれない

※13

米倉一派も一枚岩ではないからな。

脳裏に焼き付いている、という表現は割と的を射ているというところか。

※49

完全に一枚岩じゃねーか

「我思う、故に我在り」ですな。デカルトは正しかった。

粘土に刻んでく感覚かな

『脳に記憶を保持しておく場所はない』であって『脳の全ての部位が記憶を保持できる』というわけではないんだよね

…………なるほど……

脳はシンクライアント端末ってことか?

どっかにサーバがあるのか!

思い出の詰まった物、それが記憶媒体だゾ

なるほど、わからん

腸が本体

つまり、コンピュータみたいに記憶する部分と処理する部分に分かれているわけではなくて、膨大な量の入力と出力の組み合わせが記憶であり情報処理のメカニズムだという事?

「波」というものは存在しない、水が揺れた時に「波」になるみたいなことか

これ言っちゃうとサヴァン症候群みたいな高機能自閉症の超人的な記憶力は存在しないってことになっちゃうんだよなぁ

どういうことだってばよ

pv=nRT、つまり気体の”状態”方程式みたいなもんってことか

ナルホド。

様々な刺激を脳全体に焼き付けている…どんどん上書きしているって感じかな。

すると、記憶喪失ってどういう状態なんだろう。

喪失した記憶が戻ったりもするし。

分散焼き付けしている記憶を、一時的に統合処理できなくなっているのだろうか。

例えば、子どもの頃から奴隷のように扱われて育った人は、大人になっても対人関係を主従関係でとらえがちになるってことだよね

人との関係→主人か隷属側かという発想しかわかないから

シナプスが受けた刺激が記憶で、記憶を思い出す時はシナプスがその刺激を再現してるって事?

全身の細胞が記憶している説好き すちゃらか……

※34君!何やってんだ! 34君! 解放治療場に戻ろう!

海馬の話が出ているけど「ずっと俺のターン」じゃなくって、海馬の役割はハードディスクにおける、磁気ヘッドおよび、一時キャッシュのようなものだと思う。

さらに、海馬の先端には偏桃体がくっついていて、その役割は、いわば記憶のフィルタリングで、偏桃体のフィルタリングを通過したものが、海馬に送られている。

記憶(長期記憶)そのものは、この記事に書いてある通りで脳全体で保存されるのではないかと。

カール・プリブラムは、脳の大部分が失われた状態でも、記憶が保持されていることに注目して、脳の構造が「ホログラム」と同じものであることに気づいて、「脳ホログラム理論」を唱えているし。

今回の記事は、この「脳ホログラム理論」を別の角度から、検証したものかもしれない。

また、ピーター・シェルドレイクのいう、「形態形成場説」につながるものだと思う。

それと、記憶喪失や認知症について考えてみると、例えば、経年劣化などでハードディスクの磁気ヘッドが劣化すると、磁気ディスクそのものにはなんの異常がなくても、データの読み書きに支障が出てくるから、記憶喪失はメカニズム的にそれと同じかと。

ただ、記憶喪失で何から何まで忘れるわけでなくって、記憶喪失で、損なわれるのはあくまでも、「エピソードの記憶」みたいだけど。

今、wikiを調べてみたら、自閉症ではエピソードの記憶の形成に問題があり、健忘ではエピソード記憶に障害のある患者が多いそうな。

それと、アルツハイマー型認知症でも、海馬の損傷があって、そこから「健忘」の症状が現れる。と書かれているし。

あああ・・・中二病っぽくて・・・好き

ひとつの記憶が、神経細胞間でネットワーク構造を作っていて、そこに流れる電気信号のパターンが記憶を形成していると云うことかな。記憶とは神経ネットワークの中に作られる回路の動的なパターンの事で、たえず強化され、もしくは改変されながら動的な回路として存在しているということか。全体としては巨大な複雑ネットワークのようになっているのかね。

アナログレコードとかみたいに1回刻んだら半永久的っていう訳じゃなくて、例えるなら波打ち際の砂に書いた絵だね。

波によって恒常的に消され続けるけど、書き直し続ける(良く使うとか毎日使うとかそういう刺激が入り続ける)限りは記憶が明瞭に維持されるけど、期間が空くと同じような絵はもう書けなくなる。限られた容量の中で不要な記憶を即座に消すメカニズムだろうね。

逆に記憶が消せない人は、波の作用が無いんだろう。

この記事を理解できる脳が私には無い

この記事、本質的には記憶は個々の脳細胞という「点」で行われるのではなく、細胞と細胞の接続の強さによって実現されているというすでに知られた話を書いてるんだと思う。しかしかえって面倒で分かりにくい説明になっている気がするな…図を一つ二つ見せれば終わりなような…

新発見ってよりかなり古典的なコネクショニズムの考えを再確認しただけのように思えるが、原著を読んでみないと分からないなあ

よくわかんないけどそれでこの理屈なら

どうすりゃあたま良くなるのさ(´・д・`)

まだ二十歳前なのに、どんどん記憶が風化していくんですが……

ど忘れして自分の名前の漢字が書けなくなったり、一年以上同じクラスの人の名前が思い出せなかったり……

早くアルゴリズムを解明して外部媒体に記録できるようにしてくれ!

※44

大丈夫。

俺なんてクラスメイトと教師の全員の名前を覚えたことが一度もないぜw

まあ興味がないから覚えないってのが正しいんだけどねw

こういうの読んだ後に言葉の意味調べると面白いよ。「記憶」は元々不確かな物として捉えられてるんだよね。でも様々な「記録媒体」を発明しだしてからは「記憶」と「記録」がごっちゃになってきてるかもね。

記憶

過去に体験したことや覚えたことを、忘れずに心にとめておくこと。また、その内容。「記憶に新しい出来事」「少年時代のことを今でも記憶している」「記憶力」

記録

将来のために物事を書きしるしておくこと。また、その書いたもの。現在では、文字に限らず、映像や音声、それらのデジタルデータも含んでいう。「記録に残す」「実験の記録」「議事を記録する」

人は記憶によって個人たりうるってのは正しかったんやな

俺自身が記憶になることだ

シナプスの形が記憶の形か

なるほどなぁだから老害や悲惨な過去持ってる奴は

それを忘れられなく、性格も変わらないのか

記憶自体が人格なんだな

記憶喪失になっても卑屈思考者は暗いままって事

なるほどよく分からないテンプレだけど

SFのような脳をpcに繋げて記憶補佐とかは難しいってこと??

※52

脳内の動きが読み取れればそれを別の形で記録するだけだからいける

メモとるみたいなもんよ

勉強になります^_^

機械学習のニューロネットワークは、学習に使われたデータ(多数の手書き数字の画像とか)を保存しているわけではないが、学習によって結合度合いが調整されたニューロネットワークに手書き数字画像を与えると、あたかも数字の読み方を知っているかのように、その数字がなにかを判別するようになる。

脳の記憶もニューロネットワークの学習だから、脳のシナプスとニューロンをいくらさがしても、元データがどこかに保管されているわけではない、といいたいのかもね。

しかし脳の場合、記憶と記憶以外の精神の諸機能、どちらもシナプスとニューロンが担っているかもしれないのだし、その区別をつけられないまま、脳のシナプス構造自体が記憶である、なんて主張しても、

「詳しくはわからんが、記憶も含め精神の諸機能は脳にあるに違いない。シナプスとニューロンでそれを実現しているのだ」といってるのとほとんど同じことでは。それは言われなくても誰でも知ってることだよね。

脳は部品交換できないハードディスクの外箱ってことで

使えねぇハードディスクだな!

これを元にAIを作ったら本物の人間により近づけそう

常に自転車操業ってことかな

計算能力に該当する器官は人体の何処にも存在しないって意味

「記憶は一枚岩ではない」という話が、コメントで書かれているけど、確かにその通りで、一般的に「記憶」と言われるものは、「長期記憶」と「短期記憶」、物の記憶である「意味の記憶」ことの記憶である「エピソードの記憶」それと、楽器の演奏や機械の操作などにかかわる「手続きの記憶」にわけて考える必要がある。

例えば「パンダは、黒白のツートンカラーで、クマに似た生き物である」。これは、パンダという生き物がどんな意味を持つかについての記憶で「意味の記憶」になる。

また、「家族で動物園に行って、パンダを見てきた、赤ちゃんパンダがかわいかった」といった場合、これは自分が体験した出来事に関する記憶でこれが、エピソード記憶。

そして、人間にとって、最も重要な「エピソード記憶」は「自分はどんな存在でどんな体験をしてきたか」で、これが「自分」の中心を構成している。つまり、「自分=エピソード記憶」ということ。

また文字の読み書きは「意味の記憶」に属し、車の運転が「手続きの記憶」に属していて、エピソードの記憶、意味の記憶、手続きの記憶はそれぞれ別のルートがあって、記憶喪失で影響を受けるのは、あくまでもエピソードの記憶にかかわるルートのみなのだと思う。

そのため、「自分がだれで、どこに住んでいるかはわからくても、車の運転をしたり、英語を話したりすることができる」ということが起こる。

そして、そのエピソードの記憶のルートの中心に偏桃体と海馬がいると。

また、サバン症候群は驚異的な記憶力を持っているけど、これは、どちらかというと、「意味の記憶」の能力が常人よりもはるかに優れているのだと思う。

その一方で、エピソードの記憶の形成に支障があって、それによる不自由を体験すると。

見たり聞いたりしたものを手当たり次第書き込んで、一度書き込んだら修正できない記憶メディアってところか

あらためて書かなくても当たり前では…

今更この記事に辿り着いて色々考えさせられたんだけど、結局55とか67の言うように、当たり前というか、まあそうなんだろうねという感想に行き着いた。

ちょっとPCの構成にとらわれ過ぎてるのかなと。

目や耳といった感覚器から刺激が入力されると、ニューロンがシナプスを通して別のニューロンに信号を送る。どのような信号が送られてきたときに、どのシナプスにどのような信号を送ったか、それぞれのニューロンが記憶していて、似た信号が送られてきたときに同じような反応を再現することができる。この積み重ねが、記憶を思い出すということなのではないだろうか。「何を思い出すか」というきっかけのトリガーは脳内のいろいろな部分に分散して保存されていて、最初のトリガーさえ与えてやればニューロンが連鎖的に反応して過去の体験を再現することができる。そのことを脳全体が記憶である、と表現しているのだと思う。