この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るAdvertisement

地面を真っ白に染める雪。豪雪地帯や東北では当たり前の光景だが、近年関東、特に東京では珍しい光景となっている。

今年は11月24日、東京ではいつもより早い異例の時期に積雪があったが、江戸時代、この地域に住んでいた人々も雪はやはり珍しかったのだろうか?雪に心躍らせ雪だるまを作ったりしていたのだろうか?

というわけで、江戸時代 (1603~1867) に描かれた雪にまつわる浮世絵の一部が海外サイトにて紹介されていたので見てみることにしよう。

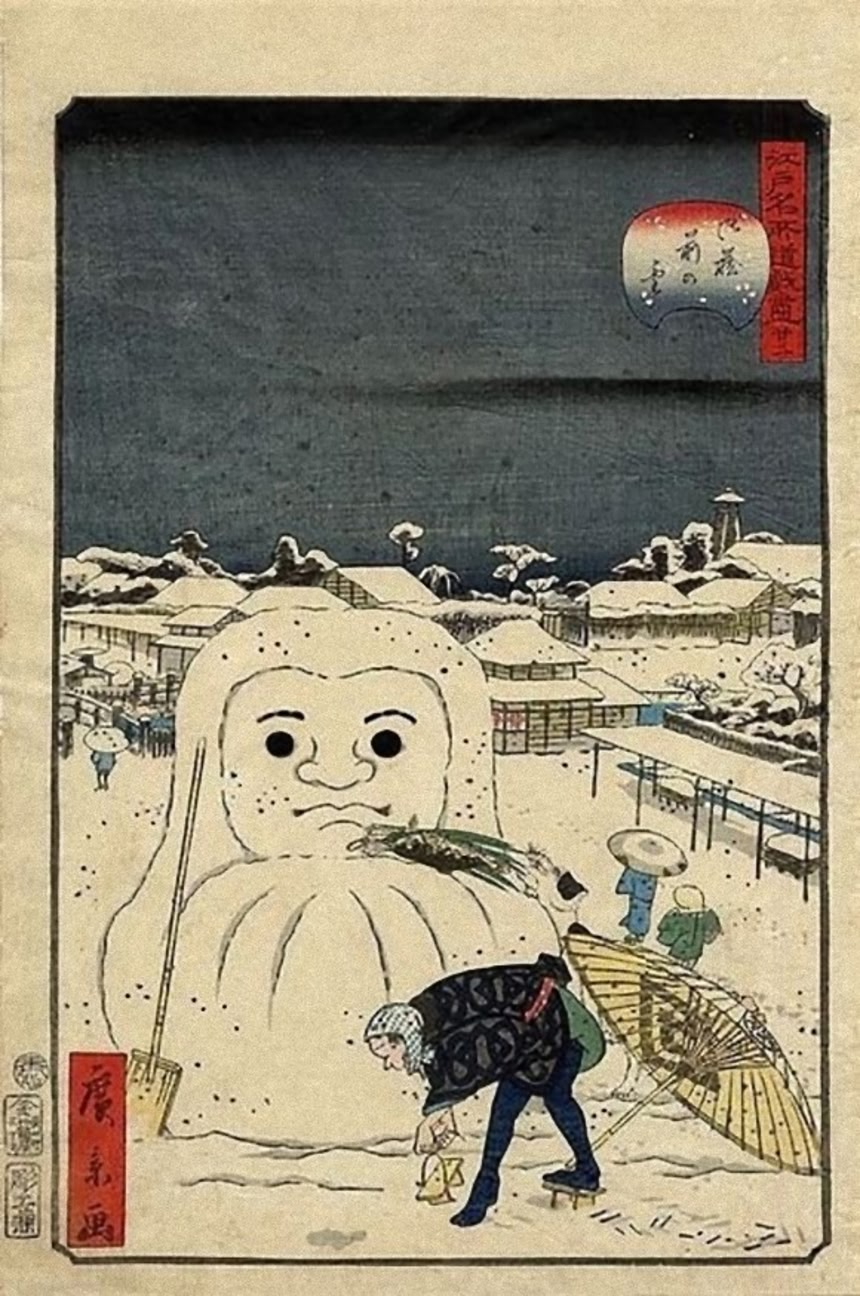

1. 歌川広重 作 「江戸名所道戯尽 廿二 御蔵前の雪」

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る雪遊びといえば雪だるまだが、江戸時代は本格的なだるまが定番だったようだ

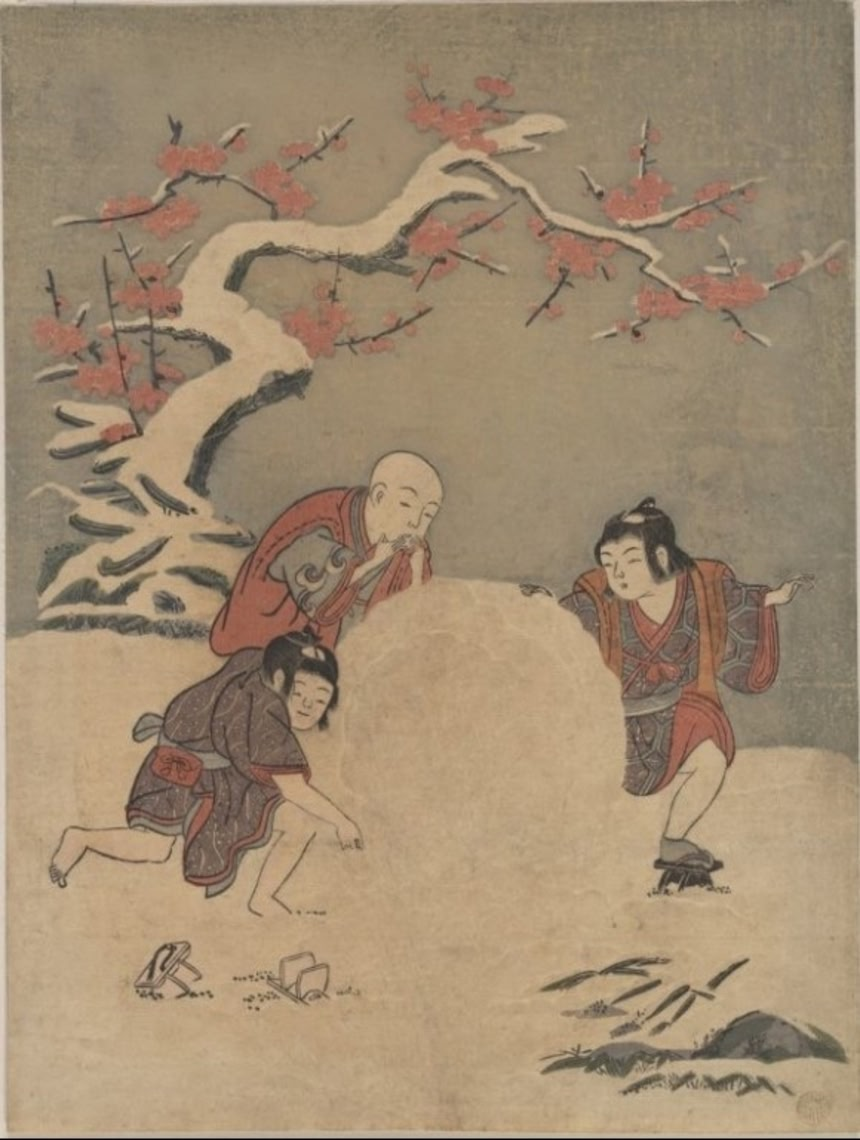

2. 鈴木春信 作 タイトル不明

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る大きな雪玉を作る子どもたち、食べてる子もいる

3. 歌川広景 作 「江戸名所道戯尽 十四 芝赤羽はしの雪中」

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る通りはやっぱりツルツルだった。滑った拍子に下駄が飛んで人の顔を直撃する漫画風の絵

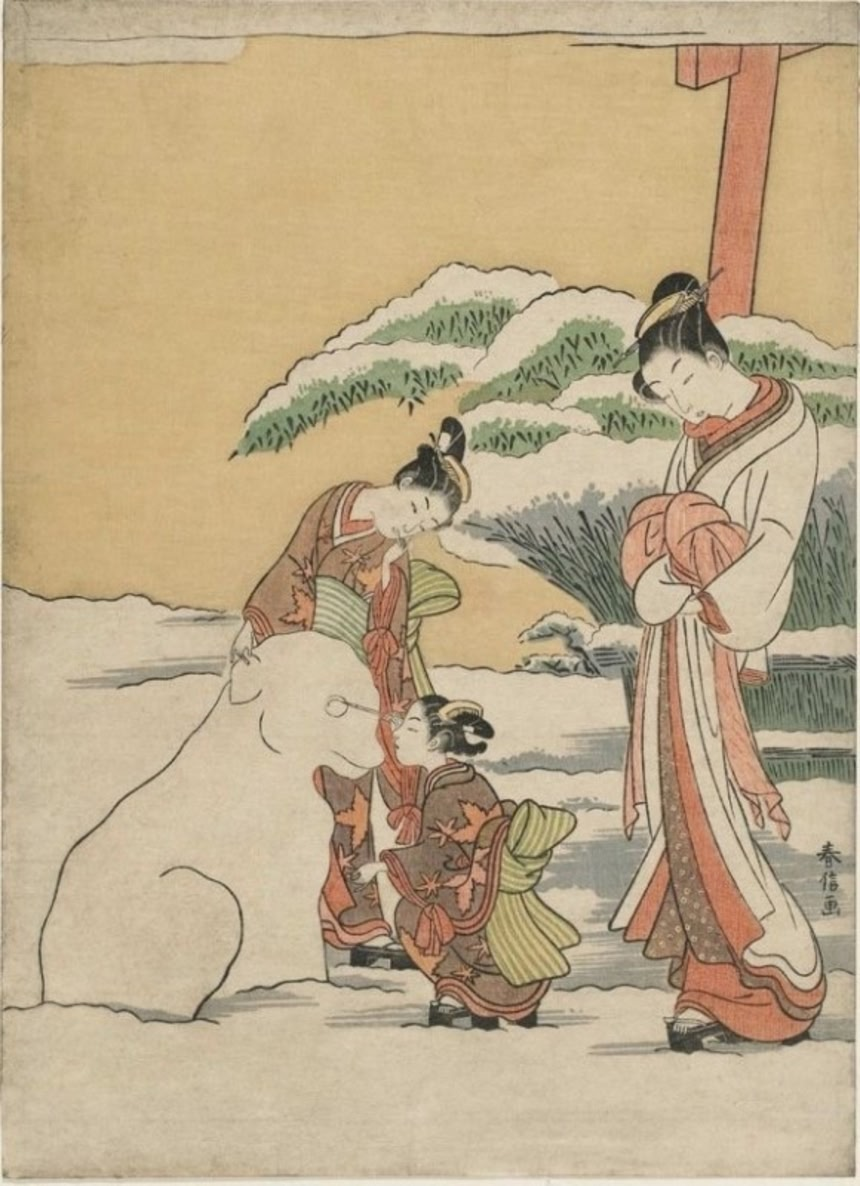

4. 鈴木春信 作 タイトル不明

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る犬の雪像を作る2人の女の子

5. 歌川貞重 作 「雪ころがし」

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る巨大な雪玉を作ったり氷で遊ぶ子どもたち

6. 歌川国芳 作 「初雪の戯遊」

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る裸足で巨大な猫の雪像を作る女性たち

7. 歌川広重 作 「名所江戸百景 浅草金龍山」

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る江戸の雪景色を象徴する風景だったそうだ

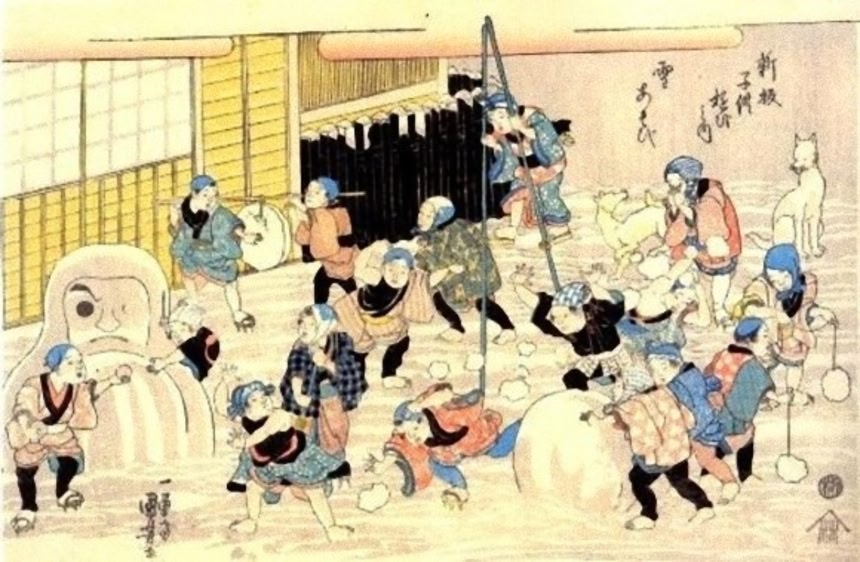

8. 歌川国芳作 「新板子供遊び之内 雪あそび」

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る雪でめいっぱい遊ぶ子どもたちの姿がいきいきと描かれている

References: Spoon Tamago

📌 広告の下にスタッフ厳選「あわせて読みたい」を掲載中

江戸時代に雪でまずまっさきに思いつくのは桜田門外の変。その桜田門外の変は雪が降らなかったら失敗していたかもしれない、という逸話にちょっと高揚したことがある。

※1

足袋を今の靴下の様に常用する時代ではなく

異変に気がついて駆けつけしようとしたが

外は雪であんよがメチャンコ冷たかったって話だっけ?

まあ一番の成功の理由はあまりにも平和な時代だったという事だろうけどね。

平和すぎて甲冑の着方の教本が販売される時代だっからね、

※1

桜田門外の変や226事件、日本の政変は雪景色に象徴される事が多いですね

さむさむと言いつつ炬燵に潜り込み、甘酒や温かい食べ物で

きゅとやる姿を思い浮かべる

鈴木春信の場合絵暦かもね

いわゆるカレンダーだが絵の中にヒントがあってその月の日付を表していたりする

最初の絵は梅だから2月と思われるが

雪の中の転がっている下駄の歯も2なんだよねえ

一枚目がまさしく雪だるまだ

源氏物語で女の童たちに雪玉転がしさせたり

枕草子でも雪山を2つ作ってどっちが長い間溶けずに残るか競争したりとかあった

いにしえ人も雪が降るとはしゃいじゃうんだねw

裸足の人が多いけど足が寒くないのかと

江戸初期はプチ氷河期。

こんど降ったらこの本来の雪だるまを作ろうと思いました

裸足だし、着物も寒そうだけど、どの雪だるまも時間がかかってそうな大きさw

雪だるまって海外でもあるっぽいけど日本発祥ってことはないのかしら?

雪だるまが本気過ぎるw

※10

遊び方の発想がたまたま似通ったってだけで起源とか無いと思うぞ。

人の笑顔に起源を見出さないのと同じさ。機嫌は見出せるけども。

間違っていたらゴメン その頃は世界的に気候が寒冷になってた頃じゃなかったっけ?

下駄飛ばしワロタ

雪の日は寒いけど草鞋の方が安全そうだな

雪だるまって昔は本当に達磨の形だったんだねw

雪だるまがまさしく達磨なのが

そういえばそうだよなあ

自分が思いつく雪だるまって西洋化されたものだったんだと浮世絵見て初めて実感したわ

雪でも生足ミニスカJKのルーツって、この頃には既に・・・

庶民がわいわいと遊ぶ姿、

古今東西変わらずいいものだね

さすがご先祖様だけあって、表現の随所にマンガ的なものがあるね。

7番は流石の広重だな。

遠近方を熟知している。

雪だるまって、ほんとにだるまさんを作っていたのね(笑)

スノーマンタイプしか知らなかったんで、新鮮な驚きでした。

広重はどれも構図がいいな。

題材は雪だけど、なんだか気持ちが暖かくなる

>滑った拍子に下駄が飛んで人の顔を直撃する漫画風の絵

古典的ギャグだとは思っていたが、ここまで古典だとは思わなかったw

北越雪譜の越後の雪遊びの描写も活き活きしている。巨大羽子板で大きな羽根を突き、ミスしたら襟から雪を入れる。かまくらで陣地をこさえて相手陣地を破壊する戦争ごっこ。雪合戦では雪を硬くする塩を混ぜるのを禁止するルールがあったり。

江戸の寸雪越後の丈雪と都会者がわずか数cmの雪で難儀するのを滑稽に思うのも、昔も今と変わらない。

国芳はやっぱり猫なのね。

猫芳サスガ。

浮世絵から当時の降雪量とか推定できるのかなあ(ぼんやり)

ああ、脳内でインスピレイションが鳴りはじめた…

氷河期と言うコメントがあったので氷河期の話をすると、戦国時代が氷河期で作物が育たず飢饉が頻発したので生きるために領地を奪い合ったという話もあるからね

最も昭和初期にも東北で大凶作となり飢饉発生一歩手前までいってるから飢饉は結構身近な問題だったりする。

絵を見ると結構積もってるね

※28

歌川国貞の「神無月はつ雪のそうか」を見るとあなたはお蕎麦が食べたくなーる

江戸中期が世界的な寒冷期なのは正解じゃね

日本でも何回か大飢饉が起こっているし、フランス革命の引き金になったのも

やはり天候不順からくる大飢饉

幕藩体制は何だかんだ安定していたから飢饉からくる一揆が拡大することは

なかったけど、先代・先々代からの無理が限界に達していたブルボン王朝は

不満の爆発した民衆にボコボコにされてしまった

※29

現代のちょっと前がたまたま小氷期だったから

温暖化ビジネスが出てくるけど

縄文時代や平安時代前半は今より温暖だったらしいね。

雪だるまとか猫だるまとか犬だるまが想像以上にでかい

どんだけ雪遊びにマジなんだ 江戸っ子www

今も昔も取り敢えずクリーチャー作ろうとするのは人の性なのか

今よりクリエイティブで楽しそう。出来栄えもいい

7枚目の歌川広重の絵は現代でも通用するくらい上手いな

パースがしっかりとれてる

あと浮世絵ってかわいいな

いちいち凝らなきゃ気がすまないのは、やっぱり日本人に脈々と受け継がれているんだなぁと思いました。

34

ぱっと思いつくのは忠臣蔵か。

猫やダルマの雪だるまも可愛いな

東海道五十三次の『蒲原(かんばら)宿』は雪が降り積もった風景なんだが、蒲原宿は静岡県の蒲原…温暖で滅多に雪が降らないし、降ってもすぐ溶けてしまう土地柄。新潟に蒲原という地名があって、そこと間違えたのでは?という説がある。

東京都も江戸時代の多摩方面は豪雪地帯だった。雪女の話は多摩地方の民話だっと、最近知った。

猫侍が現代作品だったせいか、この記事の絵も当時の物か疑ってしまう。

※41

> 人の笑顔に起源を見出さないのと同じさ。機嫌は見出せるけども

誰がうまいこと(略)w

遠近法の知られていない時代なのに、歌川広重が凄すぎて感涙

江戸っ子は冬でも足袋を履かないってのが粋だとされてたらしいね

※44

知られてないなんてことはないよ

浮世絵は最初期から蘭画(西洋画)の表現技法を積極的に導入してる

今日有名な最盛期の浮世絵師にとって遠近法は必須教養の一つ

そうして西洋の影響を受けて開花した日本の浮世絵が、

こんどは西洋の美術に影響を与えていくというのが

文化史の面白いところ

下駄にスパイクを付けよう

よし、今度雪が降ったらハシャいじゃお

猫だるま作りた~い

江戸時代も現代も雪が積もればやることは同じだな

こういう絵を見るとご先祖様たちに親近感が湧くわ

江戸時代の江戸は今の仙台位の気候だったらしいから

ほおー、元々の雪だるまは文字通り雪「達磨」だったのね

なんか感動

7枚目は貴重だな。神様の通り道はずっーと先まで続くんだな。

鳥居くぐる時だけ端を歩くんだと思ってたわ。

履物を履いてるひとは、ざっと見たところみんな下駄だね。草履ではなく。

特に二枚刃の下駄は刃と刃の間に雪が詰まるし、刃の下にも雪が凍ってくっついていくので、

どんどん背が高くなっていく……と、昔どこかで読んだことがある。

いつの時代もこどもは雪を食べるのね。wてか、雪だるまとかうますぎw

なんか、こうして見ると、こどもは雪との付き合い方が上手ね。