この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る歴史の真実を紐解くのは容易なことではない。何千年も前にもさかのぼる人類の歴史を調べるときは、これまで見つかっているほんのちょっとしたヒントを総動員して類推するしかないのだ。だが発見された昔の文書が、過去の有名な出来事の詳細をつまびらかにしてくれることもときにはあるようだ。

10. サイラス・シリンダー

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る1879年、考古学者のホルムズ・ラッサムがメソポタミアでの発掘調査で、たくさんの粘土板を発見した。これらが、これまでの認識をくつがえすような古代世界の詳細を見せてくれた。そのひとつ、サイラス・シリンダーには楔形文字で、世界最古と言われる人権宣言が書かれていた。

このシリンダーは、紀元前538年頃に作られた。ときはペルシャのキュロス王がバビロンを征服したすぐ後のこと。書かれている内容によると、キュロス王はバビロニアの神マルドゥクに選ばれた解放者として、信仰を弾圧して人民を奴隷化した非道なナボニドゥス王の統治から市民を解放し、武力を行使せずに町に入った。バビロニアの人々は、ナボニドゥスを引き渡して、キュロス王の統治を受け入れた。

一人称で書かれているシリンダーは、その後、キュロス王は勅令を出したと説明している。前任者が人民に課した強制労働を廃止し、国外追放された者たちを呼び戻し、これまで禁止されていた信仰や神殿も従来どおりに戻すと約束したという。

イランは、このサイラス・シリンダーが人権宣言であることを公式に認めているが、メソポタミアの王が王座についたときに出す普通の声明にすぎないという声もある。しかし、歴史家たちは、さまざまな信仰や国民性の人民でひしめく現実の社会を、いかに治めるかを初めて記した記録とみている。キュロス王のアケメネス王朝は、現在のパキスタンであるインダス谷からヨーロッパのバルカン半島まで占める、古代の歴史の中でもっとも巨大な帝国となった。

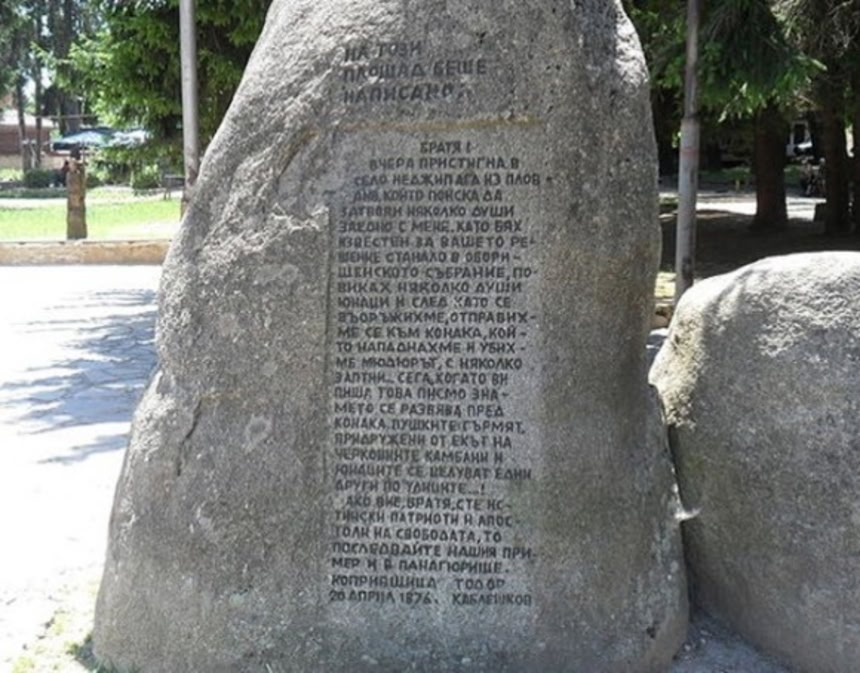

9. 血の手紙

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る14世紀、崩壊しつつあったブルガリア帝国がついに、オスマン帝国に征服、吸収された。その後、1870年代半ばに、ブルガリア人たちが再び主権を取り戻そうと立ち上がった。これが、ブルガリア国民全体がオスマン帝国の支配に反旗をひるがえした、1876年の四月蜂起につながった。

蜂起の主要なリーダーのひとり、チューダー・カブレシュコフは、プロヴディフの町でも蜂起してオスマントルコを破り、町から彼らを追い出した経験から、パナギュリシテの反乱軍仲間たちに同様に行動を起こすよう鼓舞する手紙を書いた。このとき、殺したトルコ軍将校の血を使って署名したことが、のちに革命のシンボル、血の手紙として知られるようになった。

実際の蜂起はうまくいかなかった。トルコ側がbashi-bazoukという非正規の傭兵を投入したため、カブレシュコフは裏切りにあい、トルコに捕えられ、牢獄の中で自害した。

この傭兵たちは、ひどく残忍で、すぐに規律にもまったく従わなくなった。アメリカの戦場記者ヤヌアリウス・マクガハンは、住居を焼き払い、住民を皆殺しにしたトルコ兵の非道を報道している。

このため、世界中からオスマン帝国に対する批判が高まった。ロシアはこれをトルコの影響力を弱体化するチャンスとみて、和平交渉が決裂した後、1877年に宣戦布告した。ロシアは東ヨーロッパの国々の助けをかりて、この戦いに勝利した。1878年のベルリン条約締結後、ブルガリアは500年近いオスマン帝国の支配から解放されて、再び自治権をもつ国となった。

8. 令義解と令集解

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る何世紀もの間、日本は、律令制度という法のもとに統治されてきた。これは、唐王朝時代の中国で採用されていた法システムで、儒教の影響を受けている。近江令は668年の天智天皇の治世に、日本で初めてまとめられた律令体系で、22巻から成ると言われているが、原本が存在せず、他からの類推にすぎないだけかもしれない。

689年には、近江令は飛鳥浄御原令に改訂された。近代の内閣にとって替わられるまで、日本の最高位の行政体だった太政官制度のような古い法律令に改訂を加えている。いずれにしても、原本は存在しないので、推論の域を出ない。

701年に制定された大宝律令は、行政から刑罰までの法律を含む最初の改訂版だが、これもまた原本が存在しない。続いて718年に養老律令がまとめられたが、757年まで公表されなかった。833年に、日本の学者によって編纂された令義解(令の注釈)が出され、これには養老令の行政法がほぼすべて網羅されている。数世紀後、日本と中国の法律の比較研究結果としてまとめられた令集解によって、養老令が補完された。歴史家たちはやっと、現存する唐朝の令を使って刑法も一緒に合わせて、養老令を完成させることができた。

7. デル・エル・メディーナ・パピルス

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るこのパピルスは、わたしたちに古代エジプトの豊富な情報をもたらしてくれる。王家の谷に墓が建てられたとき、この小さな村には多くの商人や職人、古文書にたずさわる専門職がいた。働く人が初期の健康管理システムの恩恵を受けていた証拠がすでに見つかっている。しかし、このデル・エル・メディーナは、史上初のストライキの記録でもある。

この出来事の詳細は、アメンナーテという人物が書いたパピルスに記されている。紀元前1155年頃のラムセス三世の統治時代に起こったことらしい。デル・エル・メディーナの職人たちが、18日間給料が支払われていないことに苦情を申し立てた。そこで彼らは働くのを拒否して、メンケペルラー神殿の裏で座り込みをしたという。これはおそらく史上初の座り込みストライキの記録だろう。

このストライキは数日間続き、職人たちは自分たちの言い分が大臣に届けられるよう圧力をかけた。結局、大臣がデル・エル・メディーナに出向き、ストライキのリーダーと交渉した。パピルスには、こうしたストライキは珍しいことではないと記されているため、記録として残っているものとして最古ということで、これが労働者の初めてのストライキではないようだ。

6. ブレイントリー指示書

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るアメリカの独立戦争を引き起こすきっかけになった出来事はいくつかあるが、おもな原因は、英国が植民地に有無を言わさず課した税だ。「代表なくして課税なし」これは、1765年に英国議会が不平等な印紙税法を通過させたときの、植民地人の強烈な不満の現われだ。この法律は、植民地で発行されるほぼすべての印刷物に、ロンドンで発行された印紙を貼らなくてはならない、つまり課税されるという法律。

この法律は、植民地からの収入を増やそうという英国の狙いが見え透いていたため、アメリカで大不評で、抗議運動が起こるきっかけとなった。北米での英議会権威に対する最初の公式の抗議書のひとつ、ブレイントリー指示書の発行にもつながった。

1765年9月24日、マサチューセッツ州ブレイントリーの町は全体会議を開き、約50人がマサチューセッツ州議会に提出する予定の書類に賛同して署名した。書類は、英国議会の行為が大憲章(マグナカルタ)に違反しているとして激しく非難している。

このブレイントリー指示書は、『マサチューセッツ・ガゼット』紙や『ボストン・ガゼット』紙に掲載され、この文書が広まるにつれて、その論拠や言葉が印紙税法に異議をとなえるあちこちの州で引用されるようになった。

ブレイントリー指示書は、これを書いたのがジョン・アダムスだったことで有名になった。政治活動家としての彼のキャリアが、このときまさに始まろうとしているところだったが、彼は独立戦争のときに重要な役割を演じ、のちに合衆国第二代大統領になったのだ。

5. 基本的人権憲章

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る1681年、ウィリアム・ペンが、ペンシルヴァニア地区の憲法として、政治の枠組みを立ち上げた。オリジナルは1685年5月5日に採択され、新しい政府機構は一年後とさらに1696年に、基本的人権憲章として知られる最終版で採択され、1701年に批准された。このバージョンは、1776年まで有効だった。この憲章の50周年を祝って、ペンシルヴァニア議会は議事堂用の新しい鐘を注文した。これが、国じゅうでもっとも大切にされているリバティ・ベルだ。

ペンの作った政府の枠組みの遺産は大きく広がり、今やさまざまな地域で自由と権利を求める真の民主主義に向かうための重要なステップとして認識されている。ウィリアム・ペンはクエーカー教徒だったが、宗教の自由を擁護し、アメリカ先住民の部族とも平和的に交渉した。イギリスに戻ると、彼はその信念のせいで何度も逮捕されたが、牢獄の中でひたすら小冊子を書いて過ごし、さらに自分の考えを主張した。

ペンの新しい憲法の言葉がヨーロッパに伝わると、その考えに共感した人たちの間で支持が広がった。フランスの思想家ヴォルテールは、ウィリアム・ペンはこれまでとは違う黄金時代を地球にもたらしたと言った。

4. 「我が国民たちへ」

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る1914年7月29日、「我が国民たちへ」と題した声明文が、オーストリア=ハンガリー帝国じゅうに配信された。皇帝フランツ・ヨーゼフ一世の一日前の署名がされていたこの声明文は、セルビアとの戦争を正式に布告したもので、これが第一次世界大戦の始まりとなった。

文書の中で皇帝は自らを平和の男とし、セルビア王国からの絶え間ない挑発のせいで、国の名誉と君主制を守るために、やむなく戦争に突入するとしている。「我が国民たちへ」というタイトルは、戦争宣言書としてはごく普通の表題だ。ヨーゼフは”国民たち”と複数形を使って、オーストリア=ハンガリー帝国は、ふたつの同等な君主制に、自治権のあるクロアチア=スラヴォニア王国を加えた多民族帝国であることを示している。数日のうちに、文書は帝国内で使われているあらゆる言語に翻訳され、小冊子とプロパガンダポスターも配布され、すべての新聞にも掲載された。

声明は7月危機のピークと見られ、フランツ・フェルディナンド大公の暗殺に続いて、セルビアとオーストリア=ハンガリー間の戦争は避けられないと思われた。オーストリア=ハンガリー側は、セルビアに最後通牒を突きつけることで平和的な調停をしようとしたが、その内容は、セルビア側にはとうてい受け入れられるものではなかった。こうした始まった戦争は、オーストリア=ハンガリー側の思惑どおりにはいかなかったと言うにとどめておこう。この大戦の終結はオーストリア=ハンガリー帝国の死をもたらし、ハプスブルグ家の支配は終わりと告げた。

3. ローマ教皇ウルバヌス二世の指示書

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る1095年頃、ビザンティン帝国の皇帝アレクシウス・コムネヌスは、ローマ教皇ウルバヌス二世に、小アジアの自国領土を攻撃してくるセルジュークトルコを撃退するための軍隊を要請する手紙を送った。それに応えて教皇は、フランスのクレルモンで大勢の聖職者や貴族を含む教会会議を招集した。そこで、ウルバヌスは歴史上もっとも有名なスピーチのひとつと言われている名演説をした。これが何世紀にもわたってヨーロッパに大きな影響を与えた出来事、十字軍のきっかけになった。

会議は11月18日から28日まで続き、ウルバヌスのスピーチは27日だった。現在、これが第一回十字軍の始まりと考えられている。教皇は今こそ、東西のキリスト教徒が一致団結して、イスラム教徒に対抗するときだと説いた。翌年、何万という兵士が東へ向かった。1099年にエルサレムを奪還すると、十字軍は最高に盛り上がったが、ウルバヌス自身はこの知らせがヨーロッパに届く数週間前に亡くなった。

クレルモン教会会議でのウルバヌスの演説について、6つの情報源があるが、そのうちの5つは信憑性が議論されている。これらは、十字軍戦士がどのような許しを認められるのか、もともとの目的はビザンティン帝国を助けることなのか、聖地を再び奪還することなのか、といった問題について、それぞれ詳かいところが違っているのだ。

6番目の情報源は、1095年12月にウルバヌス自身がフランダースに集結した十字軍兵士たちに宛てて書いた指示書だ。これは、クレルモン教会会議の内容をカバーしていて、中世ヨーロッパ史におけるもっとも重要な出来事を裏づける情報源として、一番信頼できるものだ。

2. メイフラワー誓約

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るプリマスは、北米でもっともよく知られた英国の最初の植民地のひとつ。現在では、ピルグリムファーザー(巡礼始祖)や感謝祭の祝いなどは特に、アメリカ文化に深く染みついている。ピルグリムは分離主義者と言われることが多く、英国を逃げ出して、新たな地で自分に合った信仰を信じようとする敬虔な人たちのことだ。そんな彼らを象徴する1620年のメイフラワー号での旅は、アメリカの民間伝承の基本中の基本の話だろう。

メイフラワー号に乗船していたピルグリムは実際は少数だった。100人ほどの乗客の半分以上と25人の乗組員たちは、分離主義者ではなかった。船はもともとヴァージニアに向かっていたが、嵐の危険性と物資の不足のせいで、新たな土地に入植するほかなかった。厄介なことに、定住地が決まっても、分離主義者でない者はピルグリムのルールに従うつもりがないことがわかった。彼らに言わせると、自分の自由を自由に行使する権利があるという。

これが、結果としてメイフラワー誓約が起草される結果となった。アメリカにおいて初めて記述され、制定された政府の枠組み草案だ。上陸前にすべての男たちは署名をしなければならず、文書は、市民主体の政治に公正で平等な法律を制定する権限を与えるとしているが、運営組織はほとんど分離主義者たちで構成されていたため、彼らが権力を持ち続けるのは確実だった。メイフラワー誓約は憲法ではないが、プリマス政府の基礎となり、植民地全体がマサチューセッツ湾植民地に取り込まれる1691年まで、力を維持し続けた。

1. デ・ロメの手紙

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る1898年4月25日、アメリカとスペインの間で戦争が勃発し、3ヶ月以上続いた後、アメリカの勝利で終結した。その後、かなりアメリカ優位なパリ条約が締結され、スペインはキューバ、グアム、プエルトリコ、フィリピンを手放さざるをえなくなって、北アフリカの数か国を除いて、海外の領地をすべて失うことになった。かつて決して日の沈むことのない国として知られていたスペイン帝国の終焉だと誰もが思った。

戦争前、アメリカ国民の意見は割れていた。低俗で煽情的なイエロージャーナリズムのパイオニアであるウィリアム・ランドルフ・ハーストとジョゼフ・ピュリッツァーは戦争に賛成したが、メディアを使って大衆を煽ることを非難された。この関連で、1898年2月にデ・ロメの手紙を入手したハーストは大穴を当てた。

エンリケ・デュピュイ・デ・ロメは、駐米スペイン大使で、スペインの外務大臣宛てにキューバにおけるアメリカの関わりについて、辛口の手紙を書いた。この中で、マッキンリー米大統領は、弱腰の最低な政治家だと書いていたのだ。しかし、キューバの革命騒ぎのどさくさでこの手紙はちゃんと届かずに流出した。ハーストがこの手紙を見つけ出して、ニューヨークジャーナルに「史上最悪の侮辱を受けたアメリカ」というタイトルをつけて発表した。これがアメリカ国中でスキャンダルになり、国民は国に確固たる行動を求めた。2ヶ月後、ハーストたちの望み通りの展開になった。

スペイン側は、戦争で国際競争力や威信を失ったが、98年世代として知られる作家や詩人、思想家たちの新しいうねりのせいで、国が知的に生まれ変わることができた。

注:海外からの情報には誤りが含まれていることがあります。できるかぎり情報精査に努めていますが、力及ばす誤りが含まれたままの場合もあります。公開後、誤りを発見・指摘された場合には、順次記事の追記・訂正を行っていますが、外部サイトで閲覧している場合は新しい情報が反映されません。最新の記事は元記事でご確認ください。

太史公書がない…だと…

※1

史記がないのは残念

殷の発見に繋がった

王懿栄が薬局で買った竜骨には

何て書いてあったんだろうなあ

欧米にとって植民地を持つ事は普通だったんだね。

下手したらアジアは未だに植民地だったのかな。

・9において、おおよそ五百年経つまで明確な分離独立運動が起こらない程度には同国民として同化してたって言う、オスマントルコの統治方法もある意味見事ではあるんだよね

「われわれの歴史とは公認された作り話にすぎない」

ヴォルテール

日本がでてきたのは以外だったな

古事記にも書かれている

※7

こういう時に中国に保管されてる遺物で裏打ちされるってのが、中国の凄いところだと思うわ

二千年前の各県の県令の履歴とか残ってるんだものなぁ

中国のは山程ありそう

過去の遺物の発見によって、今までの定説が覆るというのは

歴史のロマンだよね。今までにも、そういう例は有ったと思う

例えばトロイの市街地を発掘したシュリーマンとかは、

トロイが伝説じゃなくて、実在した街だった事を実証した訳だし

エデンとかソドムとゴモラなんてのも、どこかに在ったのかもね

6の課税指示書がアメリカで独立戦争のきっかけになるほど不評だったのは、あくまでイギリス人としてアメリカへ移住した白人の面々に対し、他の植民地の有色人種らと同じ扱いをするという点が最大の問題となったから。

税率自体は問題無い。

ちなみに七年戦争の為に経済疲弊したイギリスが植民地・アメリカに課税して独立の機運が高まり、独立戦争を支援したお陰でフランスの経済が疲弊してフランス革命に繋がる。

ところで、10がトウモロコシに見えた人はいるだろう

20世紀初頭の文書が古文書扱いか、

俺も歳を取ったな。

火事を出した事でお代官様に怒られて家の格を下げられた古文書なら実家に有るけど。

※14

俺はヘチマのタワシに見えたよ

※14

こないだ作って落としかけて掴んだせいで一部崩壊したロールケーキに酷似。

てっきり死海文書が入ってると思った

10に出てくるキュロス王は現在のイランでも好意を持たれてる 「優しいお父さん」と呼ばれて民に慕われていたらしい イランに行ったときガイドさんから聞いた

朝鮮の万能壁画がないニダ

※19

古文書っていうから、オールドテスタメント(旧約聖書)とか十戒とかかと思ってた

おーい

死海文書はどうなったんだよ?

ここで取り扱ってるのは、書かれた当時現実に起きた出来事や現実に影響を与えた文書であって、聖書の最古の写本でしかない死海文書は全く別枠だと思いますが