この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るAdvertisement

日下部金兵衛という人物がいた。幕末から昭和まで、激動の時代を生き抜いた写真家で、1863年(文久3年)頃から、横浜のフェリーチェ・ベアトのスタジオで写真の着色技師として働き始め、1912年まで当時の写真家たちのネガを引き継ぎ、手作業で着色作業を行っていた。

金兵衛が仕上げた着色写真は外国人の土産用として大変人気があったそうだが、それらの写真は現在、ニューヨーク公立図書館デジタルコレクションに102枚(うち1枚は写真アルバムの表紙)が公開されており、無料でダウンロードすることができる。

その一部をのぞいてみよう。

山口県岩国市錦帯橋

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る京都 祇園

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る大阪の劇場

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る神戸 摩耶山

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る北海道、アイヌ

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る中山道、追分

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る群馬県渋川市伊香保温泉

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る半田川

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る日光、中禅寺湖

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る東京、堀田邸

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る東京上野 不忍池

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る東京 吹上御所

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る東京 港区芝にある寺院

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る鎌倉の大仏

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る横浜の波止場

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る横浜 本町

この画像を大きなサイズで見る

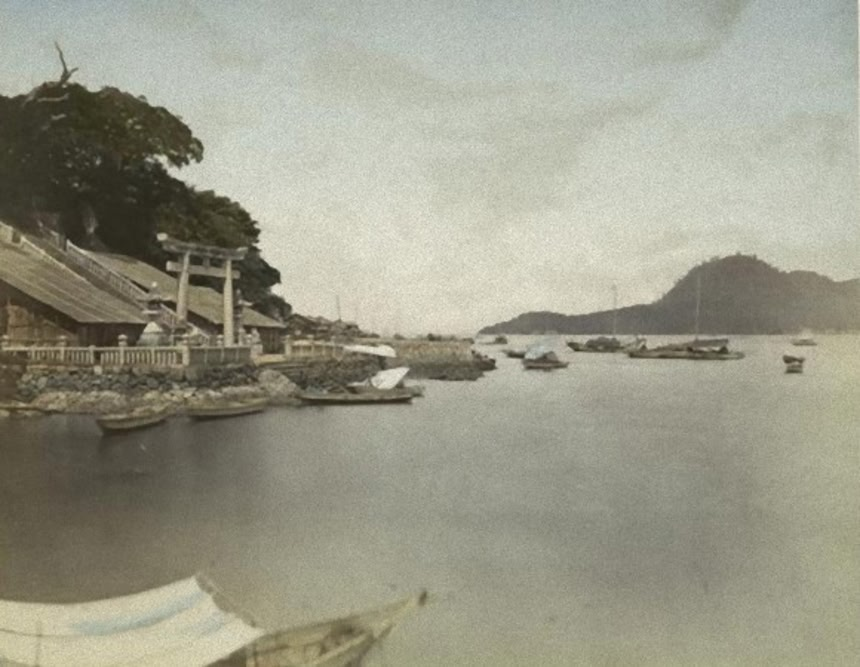

この画像を大きなサイズで見る下関、瀬戸内海の眺め

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る京都

この画像を大きなサイズで見る

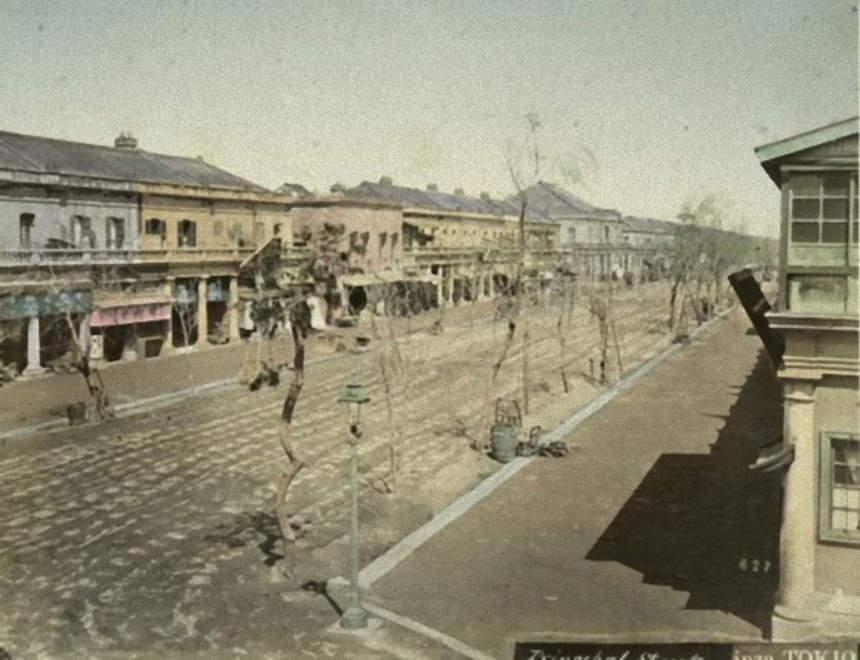

この画像を大きなサイズで見る東京、銀座

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る全ての写真とそのダウンロードは以下のサイトから

📌 広告の下にスタッフ厳選「あわせて読みたい」を掲載中

うまく、表現はできないけど、わわわ

いいなあ

カラーだと臨場感が増すね

特に伊香保温泉がいい

現在もそれなりにいい感じだけど

この記事の写真のほうが風情があるなあ

るろうに剣心の時代か

本当にまだ江戸時代の雰囲気が残ってたんだな…

ちょっと感動。

今も悪くないけど、昔の景色は本当に綺麗だったんだな。

この独特の清澄な雰囲気

神の国って感じがする

森さんじゃないけど

昔の写真は空が広いなぁ

道にも河原にも全くゴミが見あたらない

昔の方がゴチャゴチャしてないし統一感あるし手入れされてて綺麗だわ

外国人から「日本の家は木と紙とドロで出来てるw」とか言われてたのを

教科書で知って

失敬だな!と憤慨したものだったけれど

なるほど、写真でだけみたら紙と木だな。

この写真を写したその日が過去にあったんだなあ。写真の中に入りたい

※10

家だけじゃない、ほとんど何もかもを紙と木と草(藁)で作っていたよね

傘も行燈も履物も、紙子なんていう簡素な着物まで

今から見るとなんて贅沢なんだろうと思う

※10

その木と紙の家に職人の技術の粋を集めた優れた技法が使われてる

スカイツリーの地震揺れ対策も、五重塔の技術が一部参考にされている、

木と紙は馬鹿に出来ないよ

なぜか分からないけど、色を付けただけでぐっと身近に感じる

白黒だと良くも悪くも昔の画像がより昔っぽく思えるというか

昔の写真見て感心するのが、雑草が無いこと。

今は、アスファルトで舗装されていても、ちょっとした隙間に草が生えているが、舗装されていない道も綺麗だ。

もの凄く手入れが行き届いていたという事だと思う。

芝の増上寺にあった徳川家霊廟と思われる。

小型の東照宮のような美麗な霊廟(国宝)だったが空襲で焼失した。

敷地は戦後赤坂プリンスホテルと東京タワーに流用され、大名が寄進した

灯籠は埼玉県に移設された。

このとき和宮や将軍家茂の墓地を発掘して・・・・。

※14

もう一度見直しちゃった

※14

今、雑草としてボウボウに伸びてる草は外来種だからね

手入れもしてるだろうけど、写真の時代は背丈の高い繁殖力の強い草が

無かったんだろうねぇ

うらやましい

庶民レベルの美学は今以上だったんだね。

美しいなんて言葉では言いあらわせない。

お土産用の写真だから、絵になる風景、奇麗な場所を選んで撮影しているという部分はあるよね。

自分も旅先でこういう写真が売っていたら欲しくなると思う。

景色もそうだが、着物姿で日本人らしい。今のこの国では着物着て歩いていると

奇異な目で見られたりコソコソ何か言われていたりする始末。

下関住みだけどあの海はどこなんだろう?

今の風景と比べてみたいな

フォトショで加工すればもっと艶やかな写真になるだろうな

印刷でなく紙焼きなの? それを製本して表紙は螺鈿などの伝統工芸、爵位持ち経営のスタジオで当時横浜に来てるようなクラスの外国人に売った?

……でもお高いんでしょう?

「Handa-River (Boat Bridge) near Maitabasai」

の「Maitabasai」ってなんでしょうね、地名かな

・利根川の群馬前橋上流に位置する、タイトルにもなっている半田

・橋の説明板にF・ベアド撮影としてこの写真を使っている前橋下流の坂東大橋

そこいらの近くにあるのかなマイタバサイ、頭に焼き付いてしまいそうマイタバサイ

※19

「関門海峡と亀山八幡宮(略)明治5年(1872)明治天皇の西国巡幸の折、内田九一によって撮影された」だそうです

電柱が無ければ今でもいけるはず。

100年以上も前なら、道も狭くて、家並みも雑然としているかと思えば、どっこい御先祖様の街作りは、結構としっかりキッチリとしているじゃないか?やっぱり日本人だね…と、変に関心してしまった。

白黒の画像に単純に色を乗せるだけで

葉っぱや仏像の力感を表現できるとは思えない

色数もかなり多そうだし手間も莫大だ

どうやって色つけてんの?

空が広いっていいね

もう二度と戻ってこない景色なんだろうなぁ

着色ゆえにか絵画っぽさがある独特の風情が、

当時の景色に合ってるなぁ、素敵だなあ…

この時代に銀座の土地を買っておけば、、、

鳥肌たちましたよ。

明治あたりでしょ?でもテレビ時代劇より古いような感じがする。

本物ってすごいね。

変な生物好きで来ましたが、歴史もので感動させられるとは!

鎌倉大仏の周辺って、こんなにごちゃごちゃしてたのか。今は広々としてるので新鮮な光景。

日下部金兵衛について書かれた本を持っているけど、筆者曰く、「日本写真史」から無視され続けている「写真師」であると。

ベアトの元で「手彩色」を担当していたのは本当だけど、独立して写真師と活動。写真館も持っていて、活躍したそうです。コメにもあったけど、他の人の作と言われてしまっている写真も多くて、メジャーどころの「明治写真」の書籍などでは「作者不詳」扱いされているものも多い。

海外向けの写真(アルバム)を販売していたので、こうやって(浮世絵の様に)海外からのフィードバック的な評価をされているようです。

ちなみに写真は一枚一枚手彩色です。

自然に圧倒されるなかに人間の文明が

ポツンポツンとあるような感じ。

森の中に妖怪が住んでそう。

すごい。やはり本物にはかなわないな。当時の人が塗っているから、色も本物に近いんだろうね 神社だけは現代とあまり変わらない。つい最近撮った写真のようだ

なんか今の日本って近代的というよりも無機質って言葉があっている気がするんだよね。生気がないというか。日本には日本の良い文化があるんだから、無理に建物を近代的にしたり洋風にしなくてもいいと思うんだよ。前へ行くのも大事だけど、たまには振り返ってこういう町並みをまた作っていくのもいいと思う。

永谷園のおまけかと思った

日本の伝統的なデザインはニュージーランドのマオリ族とかポリネシア系のものに

近い感じがするな

ゴミが無いのは素直に凄いことだと思う

日下部これで「くさかべ」と読む由来も面白い。

風情があったんだなと感心してしまう。今の日本の風景を見ると何故なんだと思ってしまう。

今の日本にまだ木造平屋や瓦葺き屋根があることに感謝したくなった。

昔の人たちも今と同じ様式の家に住んでいたんだと頭ではわかっていても、こうして証拠になる写真を見てみないと、どうも実感がわかなくて……。

日本人らしく生きたいです。

ゴミがないことに感心するが

むしろ昔は「捨てるゴミがなかった」といってもいい

資源が何しろ少ないから限られたものをリサイクルして

もう使えなくなるまで使ってる時代だった

淡すぎて着色してあるのに気付かなかった

「東京 港区芝にある寺院」って普通に増上寺だろ、こんなの

車道も歩道もゴミは落ちてないけど砂埃がすごそうだね

正直、ちょんまげ・日本髪・着物以外は「昔」って感じはしなかった。40代後半だと記憶にある田舎(親の実家。東京にかなり近い県)はまあ、こんなもん。

びっくりぽんやわ^^

もの凄いエコ生活だったんだろうと思う

排気ガスも洗剤・過剰油分・科学物質等の汚水も無い…

ビニールなどの石油由来製品もたぶん無い

増上寺有章院の勅使門だな

禅宗とかの建築物は中華っぽい派手さで好きだけど

徳川が絡んだ寺院も厨二っぽいアレンジでまた良い

どれも空が広くていいなぁ‥

この風景とともに近代化していく過程をみたかったなあ。

1890年代には青森、下関まで鉄道を通し

碓氷峠を蒸気が500mのぼってた。

ハインリヒ・シュリーマンが1865年に来た時でさえ、「日本は世界で最も清潔な国だ」っていってたから、例え紙と木の文化であっても外国人からしたらよほど美しい国だったんだろうね。

ゴミクズだって全てリサイクルが当たり前の世界だったから、路上を見てもゴミなんか落ちてない。そんな国、当時どこにもなかったんじゃないか?

誤解してる人がいるけれど、こういう写真の彩色が薄いのは、当時は発色が良くて色褪せにくい顔料や染料がなかったからじゃないか…?

当時だって今と同じように、夏の木々の緑は鮮やかで濃かったろうし、空だって青々として色彩豊かだったろうよ。