この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る我々人間は、独自の知能、そして自然に生きる生物を服従させることで進化してきたと考えがちである。しかし、人間の進化の裏には、他の生物が大きく関わっている場合もあるのだ。海外サイトで、人間の進化に関与した5種の動物があげられていた。いったいどんな動物がどんな風に関わってきたのか?早速見てみることにしよう。

1.犬のおかげでネアンデルタール人を追い出せた!?

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る犬の祖先がどのようにして人間を救ってきたのか理解するには、約4万年前までさかのぼる必要がある。当時地球には、ネアンデルタール人と人間両方が存在していた。ネアンデルタール人は私達が思っている程愚かな生物ではなかった。原始人と同じく、ネアンデルタール人も道具を使い、火も扱い、社会的な儀式も行っていた。もし今現在の人間が野外に放り出されたとしたら、ネアンデルタール人の方が生き残れるだろう。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るネアンデルタール人と人間との大きな違いが1つある。それは、人間は犬と一緒に暮らし働けるが、ネアンデルタール人は犬をほとんど扱うことができなかったことだ。できたとしても犬を夕食にするぐらいである。

犬を狩りに用いることで食料生産が56% も増加することが分かっており、このことからも人間がネアンデルタール人との生存競争でかなり有利であったことが示される。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る中石器時代、幸いな事に、オオカミの方から人間のもとにやってきた。人間が遊牧をやめ土地に定着するようになった頃、食い残したものなど廃棄物を溜めるようになった。狼は自分で獲物を狩るより、人間が捨てた残飯を漁るようになった。

狼は甘い誘惑に魅かれ人の居住地に近づくようになり、人間をほとんど怖がらな くなっていった。また驚くことに、オオカミは人のジェスチャーを読み取り、人間の視線を追うえるようになった。これらのオオカミが犬化し、次の世代へと受け継がれ、人の文化へと深く根付いていった。その一方で、ネアンデルタール人は絶滅したのだ。

2.ケジラミが原因で、ヒトは毛皮を失った!?

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る地球上にいる多くの動物は、各動物ごとに独自のシラミがいる。人にいるシラミ、ネコにいるシラミ、ウォンバットにいるシラミ、どれも別種である。人間の体には大別するとアタマジラミ、ケジラミの2種がいる。

ケジラミは初めゴリラから人へと移ってきたことが研究で分かっている。我々の祖先がまだ厚い体毛で覆われていた頃、人間の祖先はゴリラが周りにいるような所で暮らしていた為だ。この頃人間は体全体にケジラミがいたのだ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るそして2種の異なるシラミが人間の体を巡って競争を始めた。シラミ同士の熾烈な縄張り争いは人間の体にとって耐えがたいかゆみとなって現れたが、食い尽くされた人間の体からは徐々に毛がなくなっていった。

その後アタマジラミは首より上を支配し頭皮だけでのみ生存し、一方ケジラミは股下を支配し、厚みのある陰毛を大きな顎で体を固定しながら支配し、棲み分けることでこの戦いは終焉を迎える。この2つ以外に脇にも毛があるが、ここはおそらくシラミが生息する場所にふさわしくなかったのだろう。このようにして人は大事な部分である頭部と陰部を残し、毛が無くなっていったのだ。

3.ミミズ(の糞)のおかげで、農業が発展した!?

この画像を大きなサイズで見る

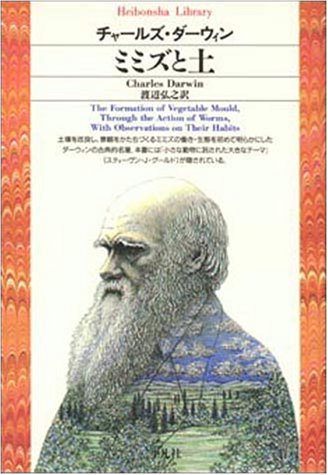

この画像を大きなサイズで見る多くの科学者たちはミミズは文明誕生の大きな原動力であったと考えている。その科学者の中には、かの有名なチャールズ・ダーウィンもいる。

ダーウィンは44年間ミミズについて研究し本を書いた。(有名な”種の起源”の執筆にはたった21年しかかけていない)。ダーウィンはミミズを溺愛しており、地球上で最も重要な動物と書いている。「ミミズはアフリカゾウより強く、牛より経済に重要な生物である。」と。

ミミズは食物が育つよう土壌を作り上げる。これは人では不可能なことだ。ミミズなしに、農業は成り立たない。かれらは土を食べ、それをもう一度糞として排出する。ミミズはかれらの意思と関わりなく何年もかけて土を肥沃にし、通気をよくする。

もしミミズがいなかったら、エジプトやメソポタニア、インドといった場所に住んでた人達は岩や泥といった不毛の土地に文明を築きあげなければならなかっただろう。初期の人類がミミズをバカにして根絶やしにしてしまったら、人類は今現在もマンモスを狩るような生活をしていたことだろう。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るこのようにミミズはすごいので、ダーウィンは多くの時間をミミズの知性を測定することに費やした。ミミズが葉を空いた穴の中に引きずりこむのを観察して、ミミズは考える能力があるのではないか彼は思った。1881年、ついにダーウィンは、ミミズには知性があると結論づけ、その6ヶ月後に亡くなった。

4.牛乳が飲めるようになったのは牛のおかげ!?

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る世界の白人以外の人々はラクトース不耐、つまり牛乳に含まれる乳糖を消化できない。地中海に住む人達の50%、アジアに住んでいる人達の95%、ネイティブアメリカンのほぼ100%がラクトース不耐である。一方、ヨーロッパ人の90%が牛乳を消化できる。何故彼等だけ消化できるのだろうか? なぜならヨーロッパ人は昔から牛に囲まれて生活してきたからである。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る人間はもともと他の動物同様、牛乳を飲める体質ではなかった。大抵の人は5歳頃に牛乳を消化できなくなる。この時ラクトースを分解できる酵素ラクターゼを作ることをやめるからだ。酵素がなければ、ラクトースはそのまま結腸に流れ体外に 排出される。

ヨーロッパ系白人と中東の文化が牛を家畜にしたのは約7500年前である。彼らは牛から牛乳をとって飲み始めた。牛乳に耐性を持った人はごく少数だったが進化する上で有利となり、タンパク質とビタミンDを豊富に摂れる新しい食材を手にすることができた。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る乳糖を分解できる人たちは強く大きく成長したので、消化できる能力をもった人は酪農を営む集団で広まった。その後牛と一緒に長く生活をした人々のほとんどが牛乳を美味しく飲めるようになった。

一方、牛乳を飲むといった方法で栄養を摂っていなかった他の地域の人達は、牛乳を消化できない体質のままでいた。もし何も問題なく牛乳やチーズを食べれるのなら、それは運がいい。

ノミがHIVから私達を守ってくれるかも!?

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るノミは人や他の動物に噛みついてくるため、疫病を広めやすい動物である。ノミが媒介するやっかいな疫病はペストと天然痘だ。しかし、こういった病気に長く関わっていたことは、人にHIVに免疫を持たせる手助けとなり、新しい治療法の発見につながるかもしれない。

HIVは免疫細胞を攻撃し免疫機能を壊してしまうウイルスの1種である。細胞膜ある特定の場所から入り込んで細胞を破壊する。体の全ての免疫細胞が破壊されてしまうとAIDSになってしまう。免疫機能が全く機能しなくなることは死を意味する。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るノミとHIVにはどんな関係があるのだろうか? ペストと天然痘はHIVとほぼ同じ方法で細胞に入り込んでくることが分かっている。これらの病気によって細胞が破壊され、ほとんどの人が死んでしまった。しかし、少ないながら遺伝的に耐性を持った人もいた。耐性を持たない人をがいなくなることで、病気に対する耐性が自然選択で広まった。

そして、偶然にもHIVにも耐性を持った人が現れた。このような理由でヨーロッパ人の子孫の10~18%の人々がHIVに免疫もしくは抵抗力を持っているのである。

このHIV耐性を発見したことにより、研究者たちはマラビロクと呼ばれる抗ウイルス剤を作り上げ、HIV患者への治療に役立てている。ノミがもたらす凶悪な病気に関わってきたことで、人々をひどく苦しめる病気の1つを治療できるかもしれないのだ。

二種類の人間が共存してたって何か不思議な気分。

ネアンデルタール人がもし今も生存してたらどんな世界になってるんだろう。

猫 が い な い な ん て

※2

猫と和解する必要があるようだ

銃・病原菌・鉄

多分ネアンデルタール人は厳格なネコ派だった

牛は北欧神話の天地創造から重要な役割を果たしてる位だからな

進化って気軽に言うけど、遺伝的変化って考えたらとてつもないことだよな。

ミミズは正しくはその腸内にいるバクテリアだけどね

シロアリも同じ

人間が体毛を失った理由については他にもたくさんの仮説がありますね。

1.衣服の発明

2.ネオテニー

3.ある期間、人類が水棲人類として生活した影響

その他諸々

3を裏付ける人間の身体的特徴として、水に入ると心拍数が無意識に下がるブラッド・シフト現象、手や足の指の間に残る水かきの痕跡などが挙げられています。私は現生人類の祖先は一時期、生き残る為に海で生活し、その結果、ジュゴンやイルカのように体毛を失ったのではないかと思っています。

「ほにゅうるい」がNGワードになっているのは何故ですか?

股、脇の毛が残ってるのは駆動時の摩擦の軽減の為って

宇津井健が言ってた

HIVはレトロウィルスだし違うんじゃ

ということはもしもオオカミがネアンデルタールを選んでいたら今頃我々は…

猫がいるはずないだろ

なんか錯覚しがちだけど人間は唯一無二の知的生物じゃなかったんだよな…

自分達とよく似た別種の知的生命体が居るってどんな雰囲気だったんだろう

ダーウィンすげえな。ミミズも研究してたとは知らなかった

シラミの話はどうも眉唾

猫が人家近くで生活してなかったら

ネズミが増えてペストがもっと深刻に広まっていたかも知れないのに

猫が居ないとは

※17

うおお

考えたらぞっとしたわww

えっ牛乳そんなに飲めない感じなの?

でも確かに冷たいやつ200ccくらい一気飲みするとちょっとお腹いたい

酵母菌も加えてほしい。

私は今も酵母菌の排泄物を飲んでヘベレケです。

※20 人間の進化に大きく関わった5種の動物たちと書かれてるよ

人類史的に重要な動物なのは認めるし

ペスト菌の拡散予防に貢献したかもしらんが

ネズミ追い払うくらいなら犬にもできるよ

牛乳はアジア人でも子供の頃から飲み続けてれば多少は慣れてゴロゴロしなくなるけどね

それでも無理して生乳飲むよりかはチーズやヨーグルトで摂取するのがおススメ

馬は!

体毛の話に関しては幼体化(ネオテニー)だとか水生進化だとかいろんな説がある。シラミが原因なら体毛のない犬や猫もいる可能性があるしね。あとケジラミが住まなくなったかわりに人間にはコロモジラミが住むようになった。

あとラクトース不耐症は住んでいる地域によって腸内細菌の種類が違うからという説がある。日本人の場合、内陸部の人間と違ってワカメとかコンブを消化して栄養にすることができる腸内細菌が住んでいるらしい。

頭禿げてる人は頭大事じゃないのかよ

哺乳類って…猫的な生き物から進化してたんじゃなかったっけ?

まぁー齧歯類から猿的な猿と猫的なイタチから狼に別れたんだったと思うんだけど。

犬にも牛にも猫の遺伝子が入ってたと思うんだが?記憶違いだったかな??

でも齧歯類なら…みんなネズミーの遺伝子を持って…あれ?どうだったっけ???

※25

「人類社会」と考えたら馬は絶対に外せないな

進化にはあんまり関係ない

シラミ同士の熾烈な縄張り争い・・・

壮大な歴史ロマンを感じた

ネアンデルタール人て人類と混血を続けた結果、消滅してしまったんじゃなかったっけ?

ネアンデルタール人の遺伝子を持っていないのはアフリカを出なかった黒人だけだと何かで読んだ気がするんだけど。

※28

もう2年も前のコメントに言うのも不毛なんだが、猫は北方真獣類のなかでもローラシア獣上目で、人間は真主齧上目だからまったくの見当違いだぞ…。

あとありがちな勘違いだが、哺乳類はネズミから進化したんじゃない。

ネズミっぽい見た目だから誤解されるが、最初期の哺乳類として有名なジュラマイアやエオマイアは齧歯類じゃない。

>>アジアに住んでいる人達の95%、ネイティブアメリカンのほぼ100%がラクトース不耐である。

全然わからん

今俺らの大半がいま牛乳を飲めてるのは、結局いまだに乳糖を消化できてないのか、それとももうすでに体が慣れたのか…

ほぼ毎日牛乳飲んでるが下痢になったことは人生で一度もないな

逆に胃の調子が良くなる

※31

混血の可能性に関しては遺伝子が混入してることが確認できたようだけど絶滅に関しては推測の域を出てないようですね。

今日でも軍用犬は索敵戦闘メンタルケアになくてはならない存在だからな。

毛ジラミのバトルで体毛なくなった事は人間にメリットあるのか?

スキンヘッドにすればわかるが夏は日光ダイレクトに受けて暑いし、冬は冷気をダイレクト

で体毛は緩衝材なるのに全身にも必要だったんじゃないか。

他の記事で服選びムダならパンツと靴アクセサリーバッグだけでオシャレ楽しめるように

なれたし。

HIVに耐性がある人間て凄いやん

猫は関係ない、ネズミみたいな生物から人間になったんでしょ