この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るサナギからチョウになる変態プロセスは、自然界でもっともすばらしく不思議な現象のひとつだ。サナギの中で幼虫の体の組織が少しずつ変化して、空を飛ぶ美しい成虫に変身する。

この完全変態(メタモルフォーシス)という仕組みは、チョウ、アリ、甲虫、ハエなど大多数の昆虫が採用したうまく生きる延びるための道で、サナギの中で劇的に体を改造して成虫になり、幼虫と成虫の世界はまるで違う。

サナギの中でどんな変化が起きているのか?

いったい、サナギの中ではなにが起こっているのか? 幼虫が酵素を出して、体の大部分の組織を壊し、たんぱく質を組成することはわかっている。

よくどろどろのスープのようなものに溶けると言われるが、厳密には正確ではない。いくつかの器官はそのまま残り、筋肉のような組織は再利用できる細胞の塊に解体される。レゴの模型をバラバラにするようなものだ。

いくつかの細胞は、触角、目、足、羽など成虫の体のパーツを作る原基となり、サナギの中身のスープは、いわば有機物のつまっただし汁のようなものだ。

ここまでわかったのは、科学者がたくさんのサナギを解剖してみた結果だが、変態の進捗を見るためには、それぞれ違う成長段階のサナギを解体しなくてはならなかった。

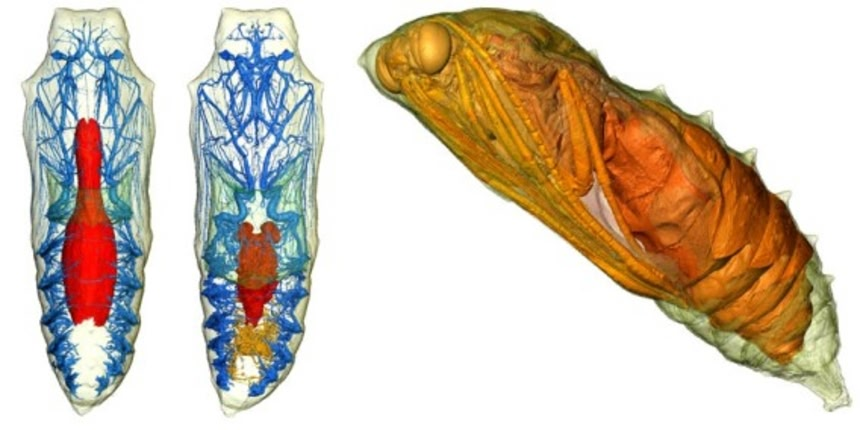

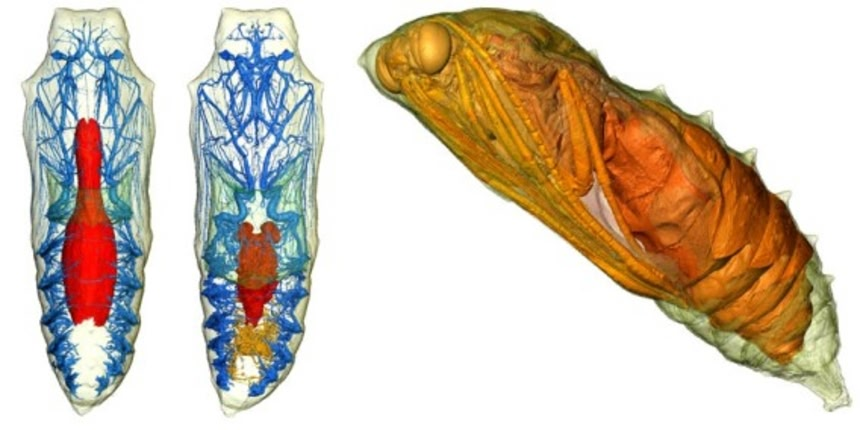

しかし、今はマイクロCTという技術を使って、解剖せずにサナギの中の幼虫の変態をとらえることができる。これはX線で対象物の断面図をとらえ、3Dの視覚モデルに作り直したものだ。

これなら、実際のサナギを切り刻まなくても、消化管や呼吸管といった器官の構造を見ることができる。しかも一匹のサナギを時間を変えて繰り返しスキャンすることで、組織の変態状況を観察することができるのだ。昆虫は高い放射線量に耐性があるため、X線を当てても害はない。

マイクロCT技術でサナギを調べるこの試みは、犯罪捜査にも使われる。クロバエは新鮮な死体に産卵するため、このサナギを調べることで、その変態の進み具合から死亡推定時刻を推測することができるのだ。

マイクロCTスキャンで明らかになったメタモルフォーシスの仕組み

ロンドン自然史博物館のトーマス・サイモンセンらは、チョウやガのサナギの背中、横、お腹のそれぞれの方向からスキャンした。

幼虫の内臓が急速に変化して、細く短く縮んで巻いていくのがわかる。

一方、気管は大きくなるとほとんど変化しなくなる。ほとんどの器官はサナギの中で大きくなるが、気管は違う。

一日目から、ヒメアカタテハのサナギはすでに成虫のチョウの呼吸器をもっているという。サナギになった最初の数時間で急速に変化したか、まだ幼虫の段階で変化したと考えられる。

大きな呼吸器は、飛翔筋にたくさん酸素をたくさん運ぶことができるからかもしれない。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るこのマイクロCTスキャンのおかげで、希少で貴重な種も傷つけることなく調べることができる。農薬がミツバチの成長に与える影響や、違う遺伝子の変異が変態の過程をどのように変えるのかを見ることができる。

普通の個体と、特殊な遺伝子のせいで欠陥のあるさまざまな変種を比較してみるのにも都合がいいという。

References:3-D Scans Reveal Caterpillars Turning Into Butterflies / / written by / parumo

技術の発達ってすごい。見たかったものがどんどん見えてくる。

タマゴが先か、さなぎが先か、さきいかはまだか。

一旦どろどろに溶けるってすごいよね

蝶になって出てくるとこまでやるのかと

思ってたのに!!

完 全 変 態 に反応した人、挙手~www

面白い

ドロドロの中身が、どう変わってくのか興味あった

死への羽ばたき禁止

エネルギー補給無しに変体するってのが前々からすげえと思っていた。

子供の頃、知らないで葉っぱだと思って握りつぶして以来とっても怖い

液体になってるやつに、別の蛹の液体になってるのをいれるとどうなるんだろ…

まさに変態

※11

死ぬ。

変態という超デリケートかつ緻密な変化の最中にそんなことされたら基本死ぬ。

奇形にすらならない。

へ、変態だーーーー!!

昆虫のサナギって本当に不思議

子供の頃より、そこそこ知識のある今の方がサナギがより不思議に感じる

最終脱皮時点で蛹の姿になってる ってのが不思議。 イモムシの足やら未成熟の羽根とかどうなってるのか説明なってないよ。

#9 だから幼虫はモリモリ喰って丸まるに太るんだろ。

幼虫の頃の記憶は、さなぎでどろどろになっても引き継がれるんだろうか

>>15

>幼虫の頃の記憶は、さなぎでどろどろになっても引き継がれるんだろうか

脳も心臓も、成長ホルモン出す器官も残ったまま、周りの贅肉みたいな細胞だけが移動してるから記憶は残るだろ。

ただ、虫が昨日のことなんかを覚えているかというと疑問だが。。

将来の昆虫食

サナギの中にある酵素だかタンパク質だかの濃度の違い(濃度勾配)が遺伝子発現に影響しているんだったような・・・

※16の書いてる変態前後の記憶についてはすごい気になるよね

昆虫の成虫の記憶力もバカにならないらしいし

うちにも時期になればクワガタの蛹がたくさん居るようになるんだけど、変態のなかでなにがおきているかって、小学生のときからずーーーーーーーーーーーーーーーっと腑に落ちない謎だったんだよね。

ことにサナギ。

なぜああも短期間とはいえ、ああも無用心な時期を必要とするのか。

イモムシから甲虫に代わるには、激烈な変化を行う時期が必須なのかとは思うけど、実際になにが起きてるかって謎すぎる。

はやくわかるといいなぁ。わくわく。

芋虫・蛹の栄養価はさぞ高いのだろう

いったい、DNAにどんな設計図を組み込んだらこんな事が可能なんだ?

一度組成を壊して、違うものを組み上げるなんて。

やっぱり昆虫は宇宙から来たのか???(驚)

どろげちゃになるとか痛くないのかな

変態するには覚悟が必要なのか

まさにトランスフォーマー

完全に身体を作り変えるってのは相当効率が悪いと思うんだが、このスタイルで生き抜いてきてるんだよな・・・実に不思議だ

最後までやらんのかーい!

スパイダーマンになれるかも

変態ってほんとすごい

中学校のころに昆虫図鑑で観た蛾の蛹を切断してプラ管で接続したら切れっ端も変態するっていう実験がまだ印象に残ってる

>>25

これって上半身と下半身を別々の個体にしたらどうなるんだろうか?

あと上半身はカブトムシで下半身はクワガタみたいな別々の種同士でしたらどうなるかも気になる。

前にテレビで、卵から大切に育てた蝶がすごくなついて

成虫になってからも飼い主の耳にとまってた様子を見たよ。そのまま外出しても逃げないの

記憶はあるんじゃない?

不思議だよなあ

一兆機で合体するゲッターロボみたいなもの?

すごい速度で構成変えるんだなぁ・・・。

特に気管が一日でほぼ成虫のそれになるって、すごい。

体の中で呼吸器が目に見えるぐらいのスピードでメキメキ変わるなんて。

完全変態という仕組みを大多数の昆虫が採用したという言い方は正しくない

多数の昆虫が後からその仕組みを獲得したように聞こえる

実際にはそんな複雑な進化は何度も起こらないので

完全変態という仕組みを獲得した昆虫が多様に進化して大多数になったというべき

細胞の中の何が、こんな体内での大工事をやろうと考えたんだろう

それとも細胞にとっては些細な工事なのか

STAP細胞だっけ?あれってこの変態に何か似てる

人間に例えると解散総選挙みたいな

※35

例えわろた

14日目から16日目で変わりすぎてて草

RNAによって記憶は引き継がれるんでしょ

たしか切り分けてガラス管で繋いだカイコの蛹の実験画像が高校の生物学の教科書に載ってたな

なおちゃんと分化する模様

体内がこんなに変化するって凄いことだが、昆虫は変態するときには痛みは感じないのだろうか?