この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る太陽系の一番外側にある惑星「海王星」でとても奇妙なことが起きている。その青い大気を彩っていたはずの淡い雲の筋がすっかり消えてしまったのだ。

これまでの観察によるならば、こうした雲の消滅は初めてのことではないようだ。そして、この現象の背後には、意外な星が存在するのだという。

その星とは海王星から遠く離れた「太陽」のことだ。

太陽の活動には11年の周期があることが知られている。驚いたことに太陽から45億kmも離れた海王星の雲消滅は、「太陽活動周期」とぴったり同期しているという。

海王星の雲がほぼ消滅したことを確認

太陽系第8惑星である海王星は、太陽系の一番外側を公転しているガス惑星だ。太陽との距離は45億キロ。これは太陽と地球の平均距離の30倍になる。

そんな海王星はダイヤの雨が降ると言われるミステリアスな惑星だが、今回観察された現象も謎めいたものだ。

2019年、中緯度の雲がだんだんと薄くなり始め、2020年までにはほとんど見えなくなってしまったのだ。

直近の現象はとりわけ目立つもので、ハーバード大学(研究当時はカリフォルニア大学バークレー校)の天文学者エランディ・チャベス氏は、「以前は、雲が少ない時期であっても、これほど劇的で長期にわたることはありませんでした」と語る。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る海王星と太陽との意外な関係

一体、海王星では何が起きているのか?

とても遠いために、その大気を調べようとしても限界があるが、それでも長期的な大気のパターンを知ることはできる。

チャベス氏らは、ハッブル宇宙望遠鏡をはじめとする複数の望遠鏡の観測データにあたり、海王星の様子を1994年までさかのぼってみた。

すると海王星の雲の量はおよそ11年周期で変動していることがわかったのだ。しかも驚いたことに、それは太陽の活動周期と同期しているらしかった。

太陽の活動はいつも同じ強さではなく、およそ11年ごとに繰り返す周期がある。これを「太陽活動周期」という。

太陽が活発になるほど(そのピークを「極大期」という)強い紫外線を出すようになり、それによって太陽系全体を照らす。

そして今回の研究では、太陽の紫外線が強まってから2年が経つと、海王星の雲が増え出すことがわかっている。さらに海王星の雲量とアルベド(太陽光を反射する強さ)にも正の相関関係があるという。

カリフォルニア大学バークレー校のイムケ・デ・ペーター氏によれば、これは「海王星の雲の量が太陽の周期と関係しているという、これまでで一番強力な証拠」で、太陽の紫外線が十分に強いとき、海王星の雲を作り出す光化学反応を引き起こすという仮説を裏付けているという。

今回の分析によると、海王星の雲量とアルベドは、2002年に増加のピークに達し、その後2007年にほぼ消滅した。雲とアルベドはそれからまたも増え、2015年にピークになり、2022年にほぼ消滅した。

この間、太陽の活動は2001年と2015年に極大期を迎えている。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る太陽の紫外線と海王星の大気の具体的な関係はいまだ不明

こうした結果から、太陽の紫外線が、海王星の大気になんらかの光化学反応を起こしていると考えられるが、それが具体的にどのようなものなのか今のところはっきりしない。

というのも可能性としては、紫外線によって雲のアルベドが低下して、暗くなることもあり得るからだ。

また海王星の深部で発生する嵐は、こうした光化学反応によってできる雲とはまったく関係がないという。

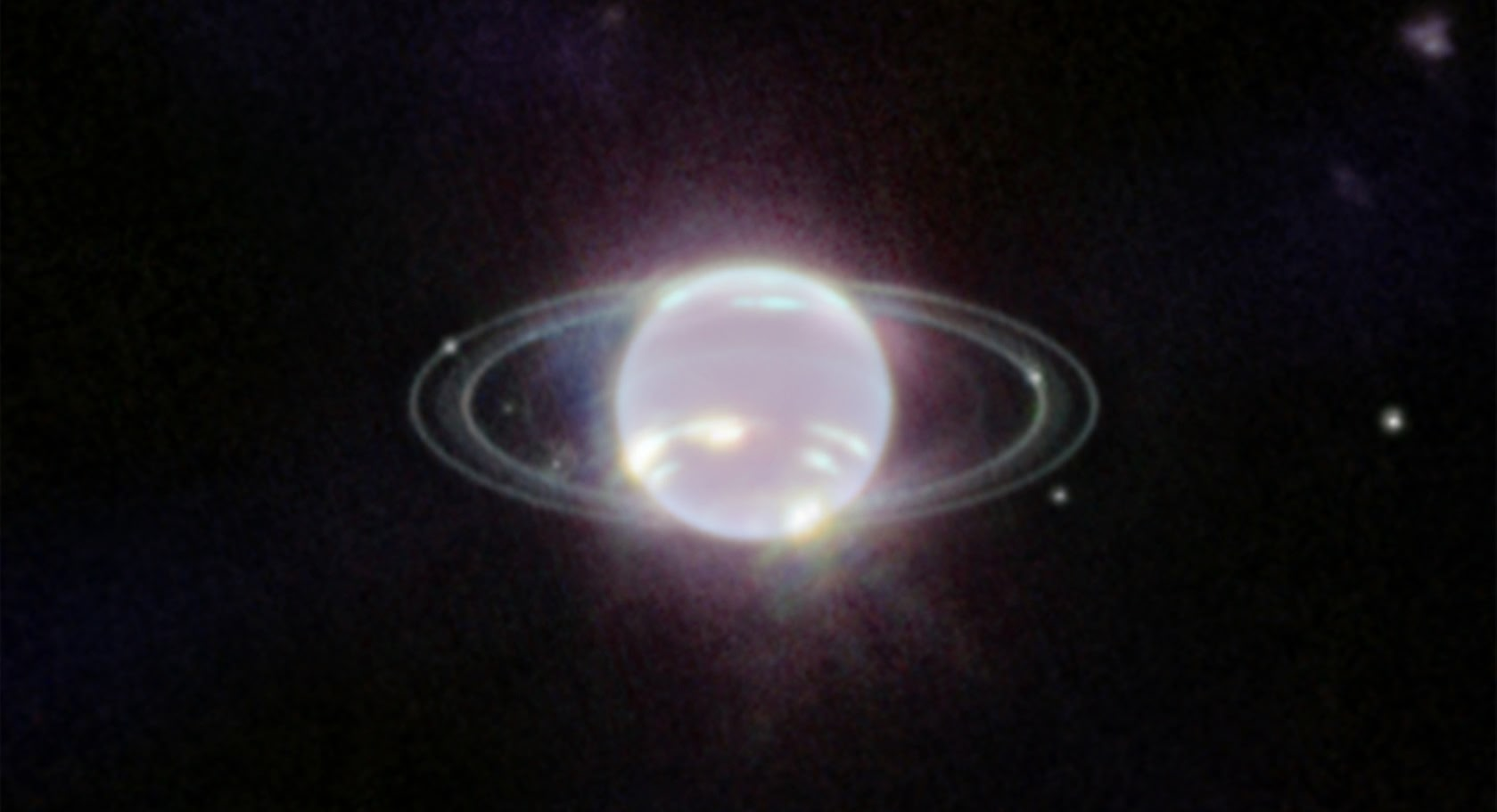

海王星のこの不思議な模様替えは、現在も引き続き観測されており、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡からも新たなデータが届けられている。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るそのどちらも、現在の太陽の周期パターン(極大期は2025年頃)に一致しているそうだ。

直近の画像からは、とりわけ北側の高高度で雲が増えていることがわかるという。これは過去2年間に観測された太陽の紫外線の増加から予測されることであるそうだ。

この研究は『Icarus』(2023年6月9日付)に掲載された。

追記(2023/08/25)脱字を訂正して再送します。

References:Neptune’s Clouds Have Strangely Disappeared, Scientists Report : ScienceAlert / written by hiroching / edited by / parumo

海王星にまで温暖化の波が

海王星にまで影響が及ぶのなら、地球の気候変動に太陽活動の影響がないわけはないだろうな

>>2

普通に考えればそうだよね。

>>2

11年周期の変動については太陽の影響かと思う。

今問題になってる気候変動はそうではないけど。

>>2

太陽の影響はあるけど、太陽の影響だけではない可能性から一生懸命目を背ける人は何なんだろうな

海王星より遥かに太陽に近い地球では

11年周期で雲が無くなったりはしてないから

海王星はよっぽど繊細ということかな。

×「それにって太陽系全体を照らす。」→○「それによって太陽系全体を照らす。」

>>6

太陽から1万au(天文単位)、もしくは太陽の重力が他の恒星や銀河系の重力と同程度になる10万au(約1.58光年)の間に球殻状に広がっているとされる「オールトの雲」と呼ばれる領域まで太陽から発せられた太陽風の影響が及ぶといわれていますね

※オールトの雲には1×1012(1兆個)単位の数の天体が含まれると推測されている

地球の場合、その変動を緩和する仕組みが大気層に有ったけど今損なわれてるとか、そんな感じだろうか

太陽がくれた季節

赤外線画像綺麗だなあ

地球への影響なんかはもっと大きいんだろうな

>>13

でも地球は雲が消えたりはしないから

何らかの緩衝作用があるのかもね。

>>15

むしろ地球はもっと太陽に近いぶん、もっと大きな影響を受けてるだろう。

海王星だと微々たるもの過ぎて影響を及ぼさない要因も、地球では大きな効果を持つかもしれない。

そっちが目立ちすぎて、海王星では目に見えるこの光化学反応は地球においては完全に陰に隠れてしまっている、とか?…って考えだすと、天文学って壮大なロマンだよなあ(時々すごすぎて完全に理解不能・想像も不能になるけど)

赤外線画像の海王星は綺麗だなあ