この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るこれまでの研究からミツバチは数が数えられることがわかっていたが、最新の研究によると、訓練すれば奇数と偶数を区別できることが明らかになったそうだ。

人間には偶数と奇数を区別できる能力があるが、人間以外でこの能力が認められたのはミツバチがはじめてだそうだ。

人間以外で初めて確認、ミツバチも偶数と奇数の区別がつく

学校で数には奇数と偶数があると教わっただろう。1、3、5、7、9で終わる数字は奇数で、0、2、4、6、8で終わるなら偶数だ。

2で割って余るなら奇数だし、割り切れるなら偶数だし、複数ある物体をすべて1対のペアにできないなら奇数、できるなら偶数ということになる。

こうした奇数と偶数の分類ができるのは、人間だけしか知られていない。

しかし『Frontiers in Ecology and Evolution』(2022年4月29日付)に掲載された研究によれば、なんとミツバチにもその能力があったそうだ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る奇数と偶数は高度な数的概念

奇数と偶数は、人間においても抽象的で高度な数的概念とされている。

面白いことに奇数と偶数では、それを分類するときの正確さ・速さの偏りや、言語的・空間的な偏りがある。

例えば、偶数に対しては右手、奇数に対しては左手の反応の方が速い。また奇数よりも偶数の方が、素早くかつ正確に分類できる。

さらにこれを学習する子供は、偶数を「右」、奇数を「左」という言葉に関連づける傾向があることもわかっている。

こうしたことは、奇数と偶数に関する人間の学習や生まれつきの能力には、バイアスがあるだろうことを示唆している。

これには、私たちが進化してきた経緯や、文化の中での伝わり方などが関係している可能性がある。

だが、そもそも私たちにとって奇数と偶数がどう重要なのかわからないため、このような偏りが生じる本当の原因は不明だ。

人間以外の動物がこうした数をどう認識しているのかわかれば、人間の偏りの謎を解明するヒントになるかもしれない。そこで今回ミツバチを対象に偶数と奇数の分別実験が行われたのだ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る訓練すれば8割以上のミツバチが偶数と奇数を区別できる

小さなミツバチだが、簡単な足し算引き算ができたり、量の順序を理解できたりと、数の概念があることが知られている。

今回、オーストラリア、ディーキン大学などの研究グループは、ミツバチに偶数と奇数を教えてみることにした。

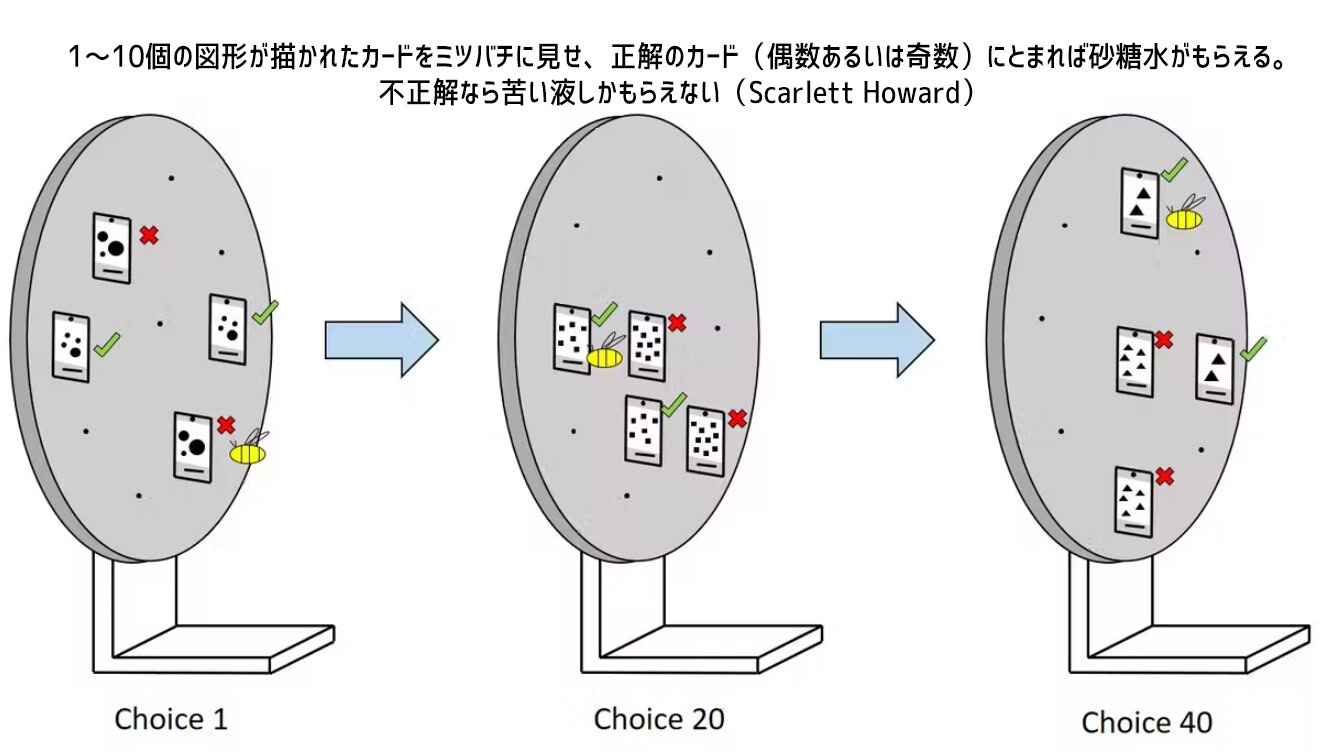

ミツバチを2グループに分け、一方には偶数を選べば甘い「砂糖水」をもらえるが、奇数ならキナノキの樹皮に含まれる苦い液体「キニーネ」しかもらえないことを認識させる。もう一方は、その逆パターンだ。

ミツバチは40貝の訓練を経て、最終的には、1~10個の図形が描かれたカードを見せると、8割以上正解できるようになった。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る奇数を砂糖水に結び付けたミツバチの方が覚えが速い

面白いのは、両グループで学習速度が違ったことだ。奇数を砂糖水に結びつけたグループの方が、覚えが早かったのだ。

こうした学習速度の偏りは、偶数を速く覚える人間とは真逆である。

さらに、ミツバチに訓練中に使わなかった数を見せるという実験も行われた。素晴らしいことに、ミツバチは11や12であっても7割正解することができた。

この結果は、小さな脳しか持たないミツバチであっても、奇数と偶数の概念を理解できることを証明している。

860億ものニューロンを持つ人間も、96万のニューロンしかないミツバチも、どちらも偶数と奇数が区別できるのだ。

偶数と奇数の分類は簡単?人工ニューラルネットワークで実験

ならば、奇数と偶数の分類はそれほど難しい作業ではないのだろうか?

それを確かめるために、今度は人工ニューラルネットワークに奇数と偶数を区別させるという実験が行われた。

人工ニューラルネットワークは、機械学習のために開発された最初の学習アルゴリズムの1つだ。生物のニューロンをヒントに作られており、命題論理を用いることで複雑な認知作業や分類作業を行うことができる。

今回の実験では、わずか5つのニューロンしかない人工ニューラルネットワークが作成された。

これに0~40の信号を送り、それが奇数か偶数か分類させてみる。すると、ごく小規模なネットワークだが100%分類することができた。

つまり偶数と奇数を分類をするには、人間のような大きく複雑な脳はいらないということだ。

ただし、この人工ニューラルネットワークと先ほどのミツバチが、同じようなプロセスで奇数と偶数を分類していたとは限らない。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るミツバチはどうやって奇数と分数を分類したのか?

ミツバチが奇数と偶数をどうやって分類しているのか?その仕組みは今のところわかっていない。

それは単純なものであるとも、複雑なものであるとも考えられる。例えば、次のような方法があるだろう。

1. 図形をペアにして、ペアにならなかったものを探した

2. 割り算をした。ただし、ミツバチが割り算をできるとはこれまで実証されていない

3. 図形を数えて、その合計にパリティ分類の法則(例えば、1、3、5、7、9で終わる数は奇数)を当てはめた

動物に奇数と偶数の概念を教えることで、私たち人間に数学的・抽象的思考が芽生えた経緯について理解を深めることができるだろう。

数学する力は、知能の必然的な帰結なのだろうか? それとも人間の脳ならではの特徴なのだろうか? 人間とそれ以外の動物との違いは、これまでの常識よりもっと小さなものなのだろうか?

これまで、人間にしかできないと思われていたようなことも、動物にやらせてみたら案外簡単にできることが多そうだ。こういう分野の研究は非常に興味深い。

References:Honeybees join humans as the only known animals that can tell the difference between odd and even numbers / written by hiroching / edited by / parumo

タコとカラスとミツバチはカラパイアのかしこアイドル(´・ω・`)

ミツバチ「丁だ ! 」

ミツバチ「半だ ! 」

女王蜂「四六の丁 ! 」

※2

まちなぁー!そのサイコロあらためさせてもらうぜ( ー`дー´)キリッ

>こうした学習速度の偏りは、偶数を速く覚える人間とは真逆である。

それ、偶数・奇数の問題ではなく

「砂糖水にありつける場所へ行く」という欲求直結の学習の方が

「苦水の所へ行かない」教訓より早く覚える、ってだけでは…。

↑ごめん、両方やってたのか。

図形を記憶しただけの可能性があるのでは?

その場合は偶数奇数を把握してるとは言い切れないと思うけど

※6

書き方か訳し方が分かりにくいが「訓練中に使わなかった数を見せる」というのがあるから類推できてるんじゃないか?

ミツバチはダンスで花の方向と距離を仲間に伝えるんだよな

巣分かれの場所は多数決で決める

>偶数を「右」、奇数を「左」という言葉に関連づける傾向があることもわかっている

神道だね。

ミツバチのコレは人の「素数を直感で見分けたりする能力」と近いものだろう。

数を数えられることは証明できても、奇数か偶数の判断ができた照明にはならない

2,4,6の数が理解できて砂糖水がもらえるようになっても

それは偶数の概念が理解できたということではない

あくまで数を数えられたという事だけ

ランダムな数、例えば1,2,5,8で砂糖水が出るような仕組みを使えば

その数を覚えているだけ

この実験だけでミツバチは偶数と奇数の違いを区別できると結論を出すのは

明らかに間違っている

>>10

いやはじめて提示された数の偶数奇数も区別してるんだけど

巣が六角形だからな

2と3は知ってるんじゃないかな

自分が知能だと思い込んでる領域の外側にもしばしば数学は広がってることがある

こういう体験は体系の拡張やイデア化や神の発明などといった思考に付随するのと同様の感情を惹起する。言葉ではうまく言えないけどなんだか面白くて心地いい

ミツバチはホント頭がいいと思う。

昆虫界きっての賢い生きものだって本で読んだことがある。

記号要素を消し去り

数えることだけに意味を絞ってあるんだね

数えているとして、奇数のほうが精度が高いという結果

もしもハチが数えるというならばヒトでも同じ結果が得られなければならない

つまりヒトでも実は奇数の方が正解の精度が高いのかもしれない

それを確かめてみる必要があるんだね・・・

どうなんだろう

これはもしかして進数の問題なのではないだろうか

ハチは何進数で数えるだろう

やはり6進数だろうか、10進数とは思えない

奇数が高い精度ということは、3進数や5進数なんだろうか