この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るイカにインスパイアされた新たなSF的テクノロジーは、コーヒ好きやお茶好きなら重宝するだろう。それは中身を温かく保ってくれる新素材だ。

カリフォルニア大学アーバイン校の化学・生物分子エンジニア、アーロン・ゴロデツキー教授が開発した複合断熱素材は、カップに巻いておけば飲み物はいつまでも温かい。

テイクアウト用の容器にも使えるし、冷たい温度を適切に保ったまま品物を輸送するときにも便利だ。開発のヒントになったのは、イカが皮膚の色を変えるときに使う「色素胞」という細胞だという。

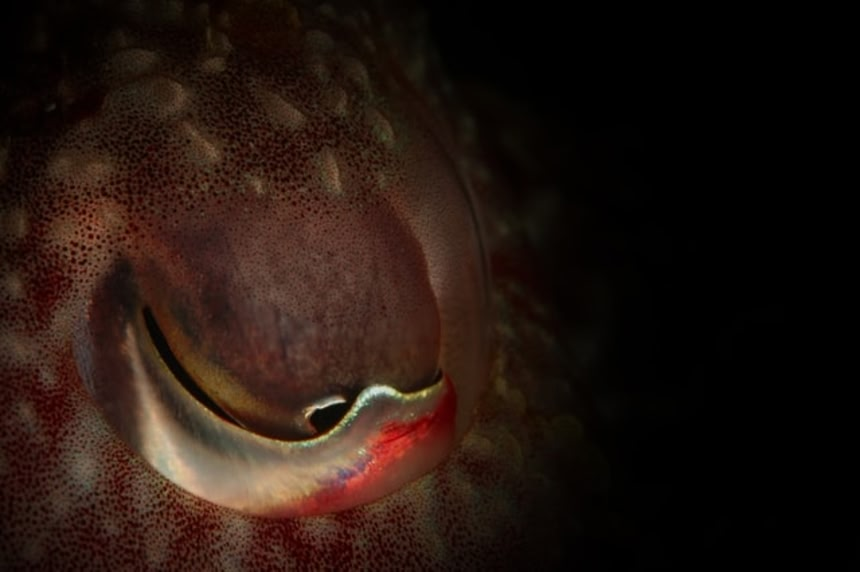

体の色を変えることができる一部の動物に備わった色素胞

色素胞は、色を変えることができる特別な色素細胞だ。爬虫類・甲殻類・魚類や、イカなどの頭足類に備わっている。

ずいぶん前から研究者を魅了しており、たとえばチャールズ・ダーウィンは、ビーグル号による船旅の最中、コウイカの変色能力を「カメレオンのように並外れている」と記している。

変色のプロセスは動物によって違う。

カメレオンなどの「メタクロシス(体色変化)」では、色素胞内の色素を動かし、反射板の向きを変えることで色を変える。一方、タコなどの頭足類は、捕食動物・温度・ストレスなどの環境要因によって生じる細胞シグナルで筋肉を動かして、これを行う。

イカの色素胞をヒントに開発された断熱素材

ゴロデツキー教授は、この色素胞の形状変化をヒントに、金属が配置された複合素材を作り上げた。

「複合素材の金属は、素材が弛んでいればぴったり並んでいますが、引き伸ばされると離れます。これによって赤外線光の反射と透過、熱放散を制御するのです」とゴロデツキー教授は説明する。

イカは皮膚の色素胞を伸縮させて可視光の反射や透過を変化させるが、複合素材もこれと同じような仕組みで断熱量を調整する。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る安いコストで製造でき、環境にもやさしい

新素材はエネルギー効率が高いだけでなく、当初よりもずっと安いコストで製造できるようになったという。

製造するには、アルミホイルのような再利用可能な素材に銅膜を蒸着し、そこへ特殊なポリマー層を吹き付ける。

これだけで、簡単に複合素材を大量に作ることができるのだ。

私たちの研究室で完成させたこの複合製造法は、まさに革新的です。頭足類からヒントを得た適合性素材システムを何年も研究してきましたが、これまでは比較的小さなものしか作れませんでした。ですが、ついに工場で大量生産できるようになったのです

新素材はリサイクルも簡単なので、環境にも優しいという。それが活躍するシーンは幅広い。

「コロナ禍で宅配された腐りやすい食材を想像してみてください」とゴロデツキー教授。

生モノやアイスなど、温度変化に弱い品々を運ぶ段ボール箱にはぴったりだ。

また、こうしたスマート素材を利用することで、輸送や保管に使われるプラスチックの削減も期待できる。

コスト面でも企業が採用したくなる安さだという。「大きなシートとして作れるようになったので、生活のいろいろなところで恩恵を受けられます」とのことだ。

References:Squid skin-inspired cup cozy will keep your h | EurekAlert! / written by hiroching / edited by / parumo

いつの間にか普及してたスマホみたいに

いつかはコンビニでコレに包まれたコーヒーを買い、

スーパーでコレに包まれた生鮮魚を買う日が来るのかもしれない。

よく言われるコスト問題を既に解消してるってのが期待膨らむね!

液晶から断熱材、イカも生きるのが大変だ

有用そうな素材だけど、何でカップやクール便に使おうとしてるんだろう?

それらに必要なのは断熱で温度調整では無い。

服や窓、温室とかの方が需要が高そうに思える。

※3

消耗品の方が売り上げ期待できるからじゃないですかね

その方がこの技術に興味持つ企業も増える

資本主義の残念な一面だが結果的に新技術の延命に繋がるんだから普及は割と大事だと思う

生き延びて定着すれば息の長い物にも利用され始めるかもだし

その素材の写真は…

飲み物がイカ臭くなったり‥‥はしないかw