この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る現地ではマグパイという愛称で親しまれているオーストラリアに生息する「カササギフエガラス」は、知能の高さでも良く知られているが、仲間を思いやる利他的な行動をすることが明らかとなった。

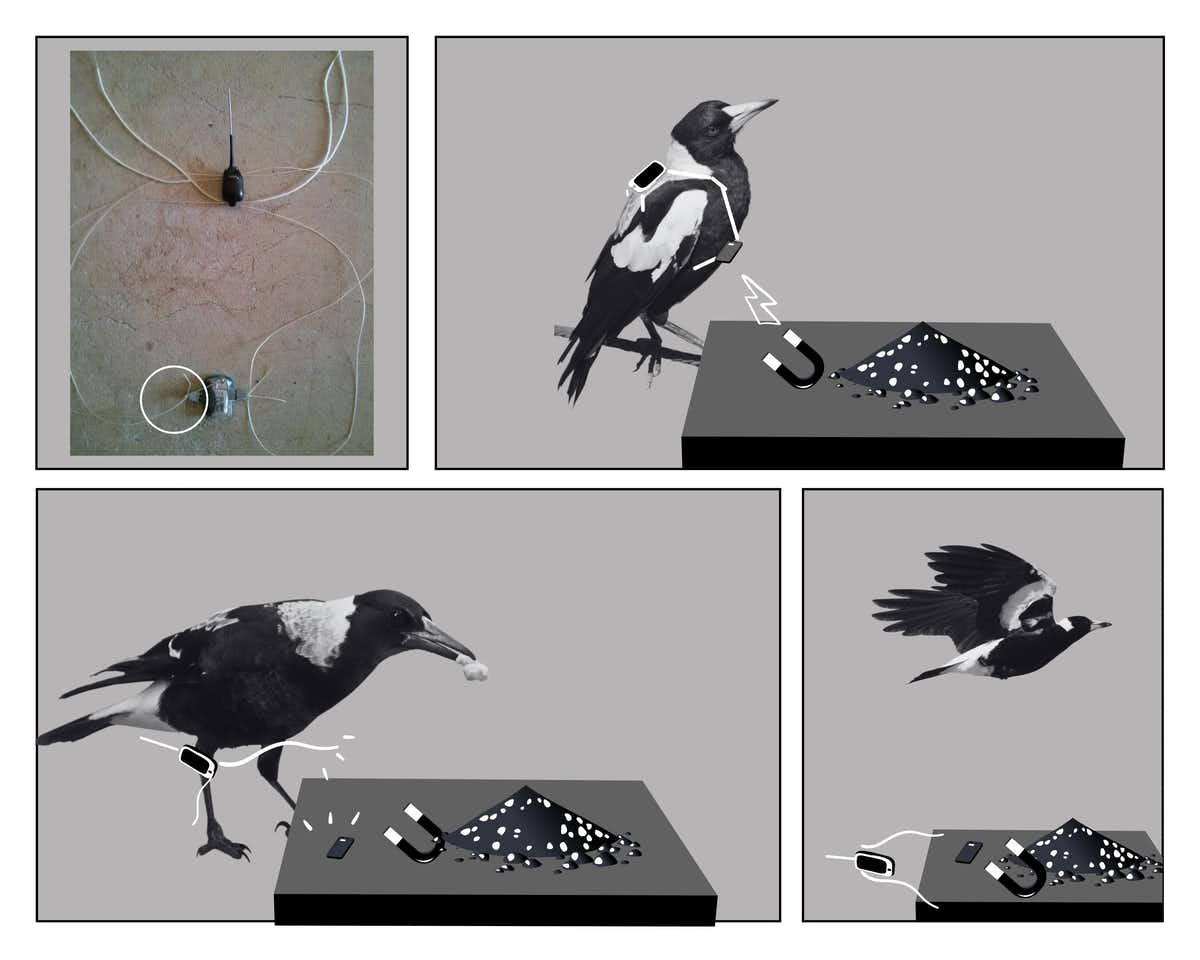

研究者らは、カササギフエガラスの移動を社会行動を調べるために、彼らに追跡装置を取り付けたところ、仲間を助ける為、お互いに協力して追跡器を外してしまったのだ。

満を持して開発されたハーネス型追跡装置

そもそも研究に失敗はつきものだ。急なアクシデントやトラブルはつきものだ。なので、特に動物の行動を研究するにあたっては、そもそも”予定外”を予定に入れておく必要がある。だから本格的な研究の前に、予備研究が行われる。

『Australian Field Ornithology』(2022年)に掲載された予備研究で鍵を握っていたのが、新たに考案された追跡装置だ。

従来の追跡装置は、中型から小型の鳥に取り付けるには大きすぎた。またデータ容量やバッテリーが限られており、使い捨てという欠点もあった。

そこでサインシャイン・コースト大学の研究グループによって考案されたのが、データ取得や再利用する際にわざわざ鳥を捕まえる必要がないハーネス型追跡装置だ。

このハーネスのスゴいところは、屋外に設けられた餌場にカササギを集めるだけで、ワイヤレスで追跡装置のデータを取得し、バッテリーまで充電できることだ。磁石によって、着脱だって簡単に行える。

ハーネスは丈夫で、磁石で着脱する部分だけが弱くなっている。

これを取り外すには磁石かハサミを使うしかない。この新型ハーネスと追跡装置ならカササギの行動データを効率的に記録できると大いに期待された。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るカササギはどのくらいの行動範囲を持つのか? 1日の行動や仲間との交流にパターンはあるのか? 年齢や性別、仲間内の順位は行動にどう影響するのか?

重さ1グラムもない新型追跡装置を5羽のカササギフエガラスに取り付けたら、あとは見守るだけ。カササギが餌場に戻ってくるたびに、数々の疑問を解く貴重なデータが得られるはずだった。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る仲間同士協力して、お互いの追跡装置を取ってしまう

ところが、そうはならなかった。

社会性のある動物たちは、健康・安全・生存のために仲間と協力する。

事実、これまで認知能力と社会的な協力行動とには相関があることが確かめられてきた。ハイエナ、スポッティ(ベラの仲間)、イエスズメなど、大きな群れで生きる動物ほど、問題解決能力が高い傾向にあることがわかっている。

大きさ40cmほどのカササギフエガラスもまた例外ではない。問題の解決が得意で、どんなこともソツなくこなせる鳥であり、人間による生息地の変化にも上手に適応してきた。

カササギは一般に2~12羽の群れを作り、鳴き声や攻撃行動などにより、協力して縄張りを維持・防衛する。年長の仲間が若いヒナの子育てを手伝うなど、繁殖も協力して行う。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る今回の予備実験では、5羽のカササギたちが力を合わせて、たちまち問題を解決する姿が観察されている。

追跡装置を取り付けると10分もしないうちに、大人のメスがクチバシで若い仲間のハーネスと取り外そうとしたのだ。

ほとんどの追跡装置は数時間で取り外され、3日目までには群れを支配するオスの追跡装置まで外された。

同じ個体同士で助け合っているのか、それとも全員がその役割を担っているのかは不明だ。しかし、このような協力行動がほかの鳥で観察されたことは、少なくとも今回の研究グループが知る限りないという。

カササギは、ハーネスのさまざまな部位をクチバシで引っ張ったり、切り取ったりと、いろいろ試す必要があった。また仲間を進んで助け、助けられる側はそれを受け入れる必要があった。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る過去の文献で確認できたこれに似た唯一の事例は、セーシェルヤブセンニュウのものだったという。

この鳥の観察からは、「バードキャッチャー」と呼ばれる粘着性の種を持つピソニア属の植物から、仲間を救う行動が目撃されている。これは「救助」と呼ばれる非常に珍しい行動だ。

仲間同士楽しく遊ぶカササギフエガラス

カササギフエガラスの保全に必要な追跡装置

水鳥や猛禽類など、これまで追跡調査されてきた鳥のほとんどは、必ずしも社会性が高いわけではなく、認知問題の解決に長けているわけでもなかった。

カササギフエガラスが追跡装置を寄生虫と見なしていた可能性もあり、研究グループにとってまったく予想外のことだったという。

こうしたカササギの追跡調査は、それを保全する上で欠かせない作業だ。この鳥は、温暖化によって頻度も激しさも増しつつある熱波に非常に弱い。

最近発表された研究によると、熱波に見舞われたカササギのヒナの生存率は10%でしかないという。

また重要なことに、気温が上がると、採餌などのカササギの認知能力が低下することも明らかになっている。このことから、ますます温暖化する世界では、協力がより重要になってくると推測できるのだそうだ。

カササギフエガラス同様、科学者もまた問題を解決するために常に学んでいる。

今度こそ初心に帰って、貴重な行動データをもっと集める方法を考え直すべきなのかもしれない。変わりゆく世界で、カササギフエガラスが生きる手助けをするために。

References:Altruism in birds? Magpies have outwitted scientists by helping each other remove tracking devices / written by hiroching / edited by parumo

この実験のカラスはカササギフエガラスだけど、関連リンクのゴミ拾いしてるカササギはカササギであってカササギフエガラスではないです

どっちも現地民にマグパイと呼ばれてるけど違う鳥です

まあこれはこれで貴重な情報が得られた

マグパイ、美味しそうな名前だw

>一般に2~12羽の群れ

>大人のメスがクチバシで若い仲間のハーネスと取り外そうとした

>助けられる側はそれを受け入れる必要

オカン「アンタまたそないなゴミ背中に付けて!じっとしとき!」

子「え? どれどれ? 取って~」

こういうこと?

>>5

そうそう

他人の背中の発信機を「ちょっとなにそれ邪魔でしょ?」って他と違うこと気にかけるのも知性だし

その時に「とってもらえるの?ありがとう」ってじっとしていられるのも知性だよね

うちの猫の一匹は他人の首輪のバックルをもぐもぐ壊して外してあげるのが得意だけど

だれもそいつの首輪外してあげないから、猫にはそこまでの知性がないと思われる

ぅゎしゃかぃせぃっょぃ

飯おごるから協力してって言ったら、協力してくれんかな…。

>7

餌でもあげて、進んで協力してくれるようにある意味交渉した方が早いのかもね

カササギ、マグパイって小説や漫画でタイトルに使われたり象徴的に使われたり、色々と名前には遭遇するんだけど実物ってあんまり見たことない。

こんな感じの鳥だったんだなぁ。

分かってなかったけど頭良いって性質がよく使われる理由だったのかも。