この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る科学技術は絶えず進歩している。人体の構造などとっくに解明されていると思うかもしれないが、まだ未知のものが存在する。昨年も偶然人間の喉の奥に「未知の臓器」が発見されたばかりだ。

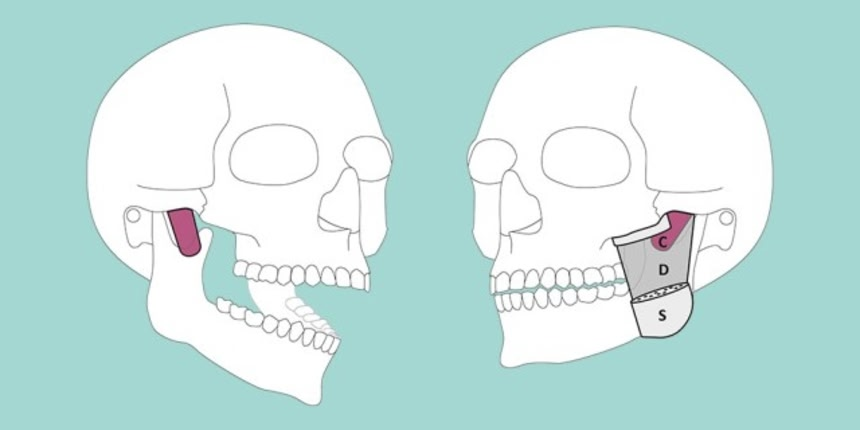

人間の顎にある「咬筋(こうきん)」という筋肉から、これまで見落とされていた新しい層が発見された。

スイス、バーゼル大学の研究グループが特定したその筋肉は、人間にはあるが、我々と同じヒト科のチンパンジーにはない。このことからヒト独自のものである可能性もあるという。

イェンス・クリストフ・トゥルプ教授は、「動物学者が脊椎動物の新種を発見したようなもの」と、声明の中でその驚きを口にする。

これまで見落とされていた顎の3つ目の筋肉の層

ちょっと自分の顎の付け根あたりを触って、噛む動作をしてみよう。ぐりぐりと動く筋肉を確認できるはずだ。これが「咬筋(こうきん)」だ。

顎の筋肉では一番目立つもので、一般には「表層部」と「深層部」の2層構造であると説明されている。

今回、トゥルプ教授らは、この咬筋のさらに奥深くに3つ目の層があることを発見。『Annals of Anatomy』(21年12月2日付)で発表した。

下顎の「筋突起(きんとっき)」にくっついていることから、「咬筋筋突起部(Musculus masseter pars coronidea)」という名称が提案されている。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る新たに発見された筋肉層(赤で示された部位)。頬骨の後ろから下顎前筋突起にかけて伸びる。これまで、咬筋は表層部(S)と深層部(D)の2層構造であると説明されてきたが、じつは3層であることが明らかになった / image credit:Jens C. Turp, UZB

解剖学書の混乱に決着

じつはまだ知られていない層があるだろうことは、かねてから疑われてきた。実際、解剖学の教科書や研究論文の中には、咬筋が3層構造であると記述しているものもある。

しかし、これについて記述内容は一貫しておらず、一般的には2層構造とされてきた。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る今回、献体から得られた顎の筋肉組織やホルマリン漬けのもの、さらには生きている人間のMRIデータなどから、咬筋の構造を徹底的に調査。

その結果、やはり3層であることが確認され、これまでの混乱に決着がついた形だ。

3番目の層の役割

3番目の層には、他の層とはまた違う役割がある。

筋繊維(きんせんい)が走る向きから、下顎を安定させる機能があるだろうことがうかがえる。また咬筋の中では唯一、下顎を後ろ側(耳の方向)へ引っ張る筋肉でもあるという。

人間以外の哺乳類もまた、咬筋は3層以上の構造をしている。だが、今回発見されたものが、これに相当するものであるかははっきりしない。

人間にはある3番目の層だが、なぜだか我々と同じヒト科の霊長類であるチンパンジーには見当たらない。このことから人間独自のものである可能性も考えられるという。

進化の過程でこの層を手に入れたのか?この点については、将来の研究テーマになるかもしれないとのことだ。

References:New muscle layer discovered on the jaw | University of Basel / written by hiroching / edited by parumo

教授の名前がクトゥルフに空目してかんわ

>>1

ルルイエの館にて……

喋るのに必要なんじゃないの?

「咬筋筋突起部」で舌噛んだ

他の哺乳類と人間に見られて、チンパンジーにだけないって事であれば、肉食に必要な筋肉とかの気がする

>>5

チンパンジーも雑食ですよん、元ボスが下位のオスたちに殺され食べられる、なんてチンパンジーが人間みたいに残酷という例が紹介されるように

あるいは、チンパンジーがなぜ狩りをするのか?ってのが研究対象になるぐらいだ

ちなみに猿の脳みそが人気らしいが、他は群れごとに違いがあるから文化的な影響もあるらしい

脱線したが、今回の筋肉が他の哺乳類と異なるものならば、やはりしゃべるための筋肉かもしれない

魚類、両生類、爬虫類や鳥類は4色型色覚をもつが、哺乳類は2つ失って2色型色覚。でも霊長類は3色型色覚で、これは復活させたのではなく新たに1個の色覚を獲得したもの

一見同じように見えても、経緯が違うって例はあるからね

テュルプ博士の解剖学講義

人の顎関節って他の動物と比べるとかなり特殊なんですよ。

関節の後ろ半分が削られて中途半端な形になっています。

しかもすぐ後ろに小脳があってそのまま開けると引っ掛けるので、前方にスライドさせながらじゃないと口を開けられないんです。

口を閉じるときは後方にスライドさせないとならないし咬筋は口を閉じる筋肉なので、これはむしろ理にかなっているという印象です。

ちなみに人間の顎関節がこんなおかしな形になったのは、脳が肥大しすぎたためと言われてます。

そのため脱臼が起こりやすく顎関節症のリスクも高いのですが、関節がフリーに動けるようになったため複雑な動きが可能になり、言葉をしゃべることができるようになりました。

ちょっと前は第4の唾液腺が見つかったし、人体もまだ未知の部分があるって不思議よね。

発語に関わる筋肉だったりするのかしら

個人差、スジ、結合繊維で相当量がいろいろな臓器でごまかされてると思う。

MRIはもとよりPETなどの細かい組織がわかるもので分類されてくんやな

> 献体から得られた顎の筋肉組織やホルマリン漬けのもの、さらには生きている人間のMRIデータなどから、咬筋の構造を徹底的に調査。

> その結果、やはり3層であることが確認され、これまでの混乱に決着がついた形だ。

未知の野生動物とかと違って確認自体が困難てわけでもないし確かめてみればすぐに分かるようなことが、今までずっと(未確認であって未知ではないまま)決着がつかなかったんだから、

それを確かめたこの研究は、かなりニッチな研究なんだろな。人体に関する未知の事象なんてまだまだ浜の真砂の数ほどあるだろうけど「そこに目をつけちゃうかー」的な。

そういうの好きだよ。

筋突起って確か側頭筋の停止する位置じゃなかったけ?それも広い範囲で…。

側頭筋のほうが咬筋よりも深い位置にあるから干渉しないかね?

直立歩行と関係があると思うわね

チンパンは直立じゃないでしょ だから必要がないんだ

人間が真っ直ぐ立つためには上下の顎がきれいにかみ合っていないと駄目です

大抵の人はこれが多少ずれているので頭が少し傾いたり左右の肩の位置が違ったり

骨盤の高さがずれていたり脚の長さがちがったりする

骨自体は固体だけど全体では液体のように動き、全身バランスの帳尻を合わせている

これがずれていると脳の位置が崩れ修正に脳の機能の少なからぬ部分を消費する

それほどに上下の顎の位置は人間活動に重要なので顎の筋肉が発達して

もう一枚増えたのだと思う

おそらく3枚の筋肉はそれぞれXYZの3次元を司っている

みんな物知りやなあ

下顎安静位は咬筋、側頭筋、舌筋の3つのバランスがとれた所と学んだが、総入れ歯の顎位を決める時、じいさんやばあさんが緊張して安静位が分からないことが多い。実は3つの筋肉のバランスじゃなくてこの新しい筋肉だけ何とかすれば良い顎位が採れるんじゃないの

自分が耳をピクピク動かす時や意識を切り替えて集中する時に使う筋肉だな

一般的に知られてなかった事がビックリだわ