この画像を大きなサイズで見る

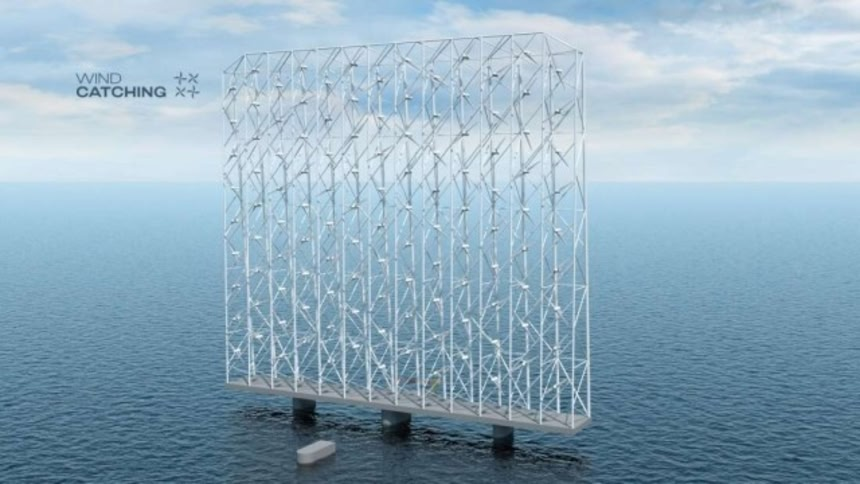

この画像を大きなサイズで見る海上にそびえ立つ巨大な格子状構造を実際に目にすれば、これが何なのかを即座に判断するのは難しいだろう。まるでテオ・ヤンセンのキネティックアートのようにも見える。だがこれは、風力発電機である。

ノルウェーに拠点を置くウィンド・キャッチング・システム社が開発する次世代型の洋上風力発電タービン「ウィンドキャッチャー」は、直方体の格子の中にたくさんの風車が入っていて、これ1基あれば、8万世帯に電力を供給することができる。

どのくらい巨大なのかというと、横幅は豪華客船より長く、高さはパリのエッフェル塔(324メートル)よりも高い。

再生可能エネルギーの問題点

世界が再生可能エネルギーに投じる資金の額は増えている。おかげでそれらは化石燃料よりもずっと環境に優しいエネルギーを供給してくれるようになったが、それぞれにそれぞれの欠点がある。

太陽光発電は時間や気象に左右されるし、水力発電は周辺の環境に大きな影響を与える。地熱発電なら高コストで容易には利用できない。

2019年の時点で世界の電力の5%をまかなうようになった風力発電も同じこと。その問題はメンテナンスなどの維持費が高くつくこと、鳥などの野生生物を巻き込んでしまうことだ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る次世代型風力発電機なら低コスト、高出力

ウィンド・キャッチング・システム社のロニー・カールセンCFOの説明によると、既存の洋上風力タービンをメンテするには、特殊なクレーンを搭載した船を用意せねばならない。そのため、そのライフサイクルコストの25~30%が維持費で占められているという。

しかし「ウィンドキャッチャー」にはエレベーターが内蔵されているので、そのような特殊な設備が必要なく、維持費を抑えることができる。

出力の問題もある。これまでも改善されてきた風車の発電効率だが、それでも風速が秒速12メートルを超えるとブレードに振動が生じて、それ以上回転速度を上げられなくなる。そのため、せっかくの風の力を発電につなげられない。

ところがウィンドキャッチャーの風車は従来のものに比べて小さい。おかげでさらに高回転化が可能になり、最大風速17、18メートル/秒まで出力がアップする。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る後流効果の抑制とマルチローター効果

小さな風車は風力発電のもう1つの問題も解決する。それは「後流効果」というものだ。後流は風車を通過した気流に生じる乱れのことで、それを受けた風車の効率低下や故障につながる。

これは風車を並べて配置するような場合に大きな問題となるのだが、ウィンドキャッチャーは小さな風車が後流効果を小さく抑えてくれる。

さらに風車をまとめて設置すると、個々に設置するよりも出力が上がるという嬉しい「マルチローター効果」なるものもあるという。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る周辺の野生動物に優しい

もう1つカールセンCFOが強調しているのは、周辺の野生動物に優しいという点だ。風力発電は野生の鳥に対して大きな影響を与えることが知られている(それでも火力発電所よりは全然マシ)。

風力発電のブレードは一見ゆっくりそうに見えるが、実際はそんなことはなく、かなりのスピードで回転しているのだという。

困ったことに、ぱっと見遅そうであるために、鳥は通過できると勘違いして飛び込んできてしまう。そのために衝突して事故が起きる。

その対策としてブレードを黒くして、鳥に目立つようにすることが有効と考えられているが、ウィンドキャッチャーはそれよりももっと安全だ。

その壁のような風貌のおかげで、鳥の目には従来のブレードよりも2倍よく見える。だから鳥が真っ直ぐ突っ切ろうとは思わなくなるのだ。

また空港に設置されているような鳥を検出したら空砲を鳴らすレーダーシステムも検討されているそうだ。

ウィンド・キャッチング・システム社は現在、こうした諸々の点をテストしている最中であるとのこと。すべてが計画通りに進めば、2023年か2024年には海上に巨大なウィンドキャッチャーが出現するかもしれないそうだ。

References:Windcatching / iflscience / written by hiroching / edited by parumo

巨大な羽根1基で発電より

小さな羽根たくさんの発電のほうが発電量多いかも

※1

同じ場所に設置すると仮定して、同じ風量なら、エネルギー保存の法則等々から

大きいの一台と、小さいの複数台は、基本的には同じエネルギーになります。

あとは「大きな一台」と「小さな複数台」を作るコストの差が考えられますが

長期で見るとメンテ費用などから誤差範囲内になり、あまり意味がなくなると考えます。

※11

メンテ考えると、大きい一台は止めたら発電量0だけど小さい複数台なら順にやれば発電量が何%か落ちるだけで済むな。点検箇所と期間はその分増大するけど。

※15

現状の風力発電所も「大きい一台」じゃなくて「大きい何十台」で構成されてるんだから、そこだけ取り上げてもあんまり意味ない気がする

結局メンテナンスのしやすさが故障発生率の増加をカバーして余りあるかどうかという話になるから実際やってみなきゃ分からんのでは

※11

>同じ風量なら、エネルギー保存の法則等々から

>大きいの一台と、小さいの複数台は、基本的には同じエネルギー

摩擦ゼロで

重量差にかかわらず微風でも羽が回り始める閾値が同じ、

といった思考理念上の存在ならそうかも知れないけど、

現実の構造物って、大きさや形によって

諸々のロスがあると思うよ。

※11

何でも理論上に行くわけじゃないし、色んな相互作用がある。

重力圏では綿と鉄の落下速度は同じ(ただし空気抵抗はないものとする)と一緒

現実には地球では空気抵抗で鉄のほうが早く落ちる。

なんか風車とかって大きいほうが効率が良いとか聞いた覚えが…

大きな河川の橋とかに取り付けられんかね

k国、c国のカネまみれソーラーパネルより、こっちだな 駿河湾の川勝クン

※4

※5

本当にそれな。一昔前のソーラー発電ブームで、うちの近所でも山を削って施設を作った。だが効率も悪く、その後のメンテナンスもいい加減でいまは廃墟同然だよ

ソーラーパネルよりこっちだな 駿河湾県の皮勝君

地震や噴火、自然災害などの予防や啓蒙活動の予算獲得と同じで、既存の物を上回るようなインパクトが無いと目立たないのでどんどん巨大化してゆく。ほどほどの規模やシステムにしないと長続きしない。

原理は単純なんだよな。ただ単純過ぎて、今まで盲点になっていたと言う、ね。

台風に耐えられるなら日本でもありじゃないの?

※8

台風が来る前に横倒しになり

ドローンになって飛び去ればいいね。

※28

まさかこの案が採用されて

実用化されるとは思わなかった。

高周波で魚に影響とかないのかな

CPUで例えるとPentium4(1コア)からCore ~(多コア)に移ったようなもんか

机上の空論かよ

てっきり実現してるものと思ったわ

そりゃ、会社側は良い事しか言わないしな

デメリットは必ずある。だから他がやってない。日本もエネルギー海外依存問題があるから、こういう自然エネルギーの研究はずっと前からやっていた筈。

実現化してないってことは、そういう事

>>12

メリットがあれば洋上の前に陸上で実用化されてるよ。大きなブレードは運搬が大変なのにもかかわらず。

特に日本は台風や雪で毎年1基は倒壊してるから、複数のタワーが必要なのは大きなデメリット。

「マルチローター効果」とやらをググったら、ここしかヒットしなかった

ビルの間に設置したらビル風利用して効率よく発電できそう。

上空の強風をキャッチできるから大型化が進んできたし小型だとその恩恵は上の風車しか受けられないだろう

それに洋上発電は田植えのように発電機立てるから管理コストも一本分で計算するより発電量分で計算したら実際どうかな?

再生可能エネルギーが注目される前の地域のシンボル的なモノとしてあった親子風車の規模のデカい版って感じ

>>18

調べたら岡山のどっかにあるなかよし風車だった

骨組みの多さと基礎が大きいことを考えると、出力当たりの建設単価は従来風車を上回りそう。骨組み構造だから風には強いと思う。

台風の他に突風がある。ダウンバーストとか。台風襲来の予想はつくけれども突風の予想は難しい。さらに日本海側だと雪が吹き付けてきて、樹氷みたいになっちゃうだろう。

実用化は難しかろうなぁ、と感じる。

台風がこなくてメキシコ湾流のおかげで風向も安定。

風力発電は地域によって向き不向きが大きいよね。

>(それでも火力発電所よりは全然マシ)。

なにこれ。

火力発電所の野鳥に対する被害とか聞いたこと無いんだけど

シムシティDS2のおんだんかのけつまつにでてくるスーパー風力発電施設が現実になるのか…

風の力を利用すれば当然風のエネルギーが弱体化するわけで、何か異常気象が起きたりしないのかな?

バタフライエフェクトみたいな。

最近は羽根の無い風力発電が日本で開発されてるのをテレビで見た。

ググってみたらスペインでも別の羽根無し風力発電が開発されてて動画が面白いから調べて見てw