この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る「カラ・ホト」は、11世紀に繁栄を極めた内モンゴル自治区西部に存在した古代都市だ。チベット系民族「タングート」が住んでおり、あの有名なシルクロードの途上にあった。マルコ・ポーロの『東方見聞録』に現れる「エチナ」に比定されている。

しかし、凄惨な大虐殺のせいで町は廃墟と化し、最近になるまで地元の人はこの廃墟に近づこうとしなかった。古い時代の幽霊が出ると怖れられているからだ。

この廃墟は、20世紀始めに発見された。発掘の結果、タングート語で書かれたおびただしい数の文献が見つかり、ここでの最大の発見のひとつと言われている。この地域の乾燥した気候や、人里離れた場所ゆえに略奪を免れたおかげで残されたのだろう。

カラ・ホトとマルコ・ポーロ

カラ・ホトとは、モンゴル語で”黒い町”を意味する。中国語では黒城、タングート語ではエチナ(Eji Nai)として知られている。

おもしろいことに、あの有名なヴェネチア人商人マルコ・ポーロが、この都市について書いていて、『東方見聞録』の中にエチナという名が出てくる。

カンピオン(Kampion)の町を出て北へ向かい、12日の行程でエチナの町に到着する。ここはタングース県の中にあり、サンディ砂漠が始まる場所だ。

住民は偶像を崇拝し、ラクダなどさまざまな家畜を飼っていて、ランナーハヤブサ、ワキスジハヤブサなども多く生息している。

人々は果実や家畜の肉で自給自足の生活をしていて、貿易には関心がない。エチナを抜けて北に進むなら、この地で40日間分の食料を仕入れておく必要がある。このあとは山や谷ばかりで、ずっと町もなく人もいないからだ

マルコ・ポーロが言っているように、カラ・ホトはサンディ砂漠(ゴビ砂漠)のはずれにある。シルクロード上にあるとはいえ、住民は交易や商業活動にはかかわらない。その代わり、砂漠を旅する者に食糧などを供給して生計をたてている。

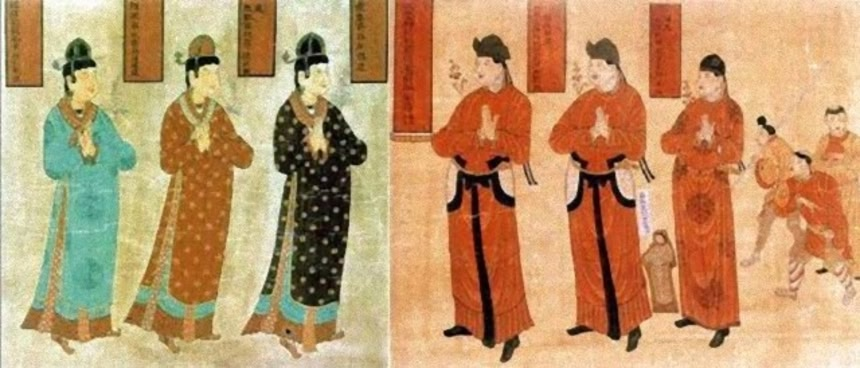

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るマルコ・ポーロが13世紀にアジアへの旅についてのこの本を書いたとき、カラ・ホトの町ができてからすでに数世紀たっていた。カラ・ホトは、1032年にタングート族によって建設されたと言われている。

カラ・ホトを作ったタングート族とは

タングート族は、チベット系民族の1つで西夏としても知られる有力な民族だった。中国の文献にも6世紀か7世紀頃にはもう記述されていて、当時は中国側の招きで、今日の四川省青海や甘粛に住んでいたらしい。

中国側としては、タングート族にチベットとの間の緩衝役を担って欲しかったようだ。唐の第2皇帝太宗は、630年にタングートの長に自分の家系の姓を与えたりしているが、タングートはたびたびチベットと組んで中国を攻撃した。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る11世紀、宋の時代になっていた中国は、東へ目を向けざるをえなくなった。10世紀の始めに唐が滅んですぐ後をついで遼をつくったキタイ人(契丹人)との戦いのためだ。

結果的に、中国は西の国境に集中することがほとんどできず、1038年、タングートが自分たちの国、西夏を建設するチャンスをものにした。

西夏はその後およそ2世紀の間、繁栄したが、1227年にモンゴルに制服された。とはいえ、モンゴルが西夏を征服するのに20年かかったという。それだけ西夏が強大な国だったということだ。

カラ・ホトの陥落

カラ・ホトがモンゴル軍に取り囲まれたのは、降伏する1年前の1226年だった。いったんはモンゴル帝国の一部になってから町が衰退したと言われているが、実は、カラ・ホトは繁栄し続けていた。

実際には、モンゴルの支配によっていい面もあった。商人たちがカラ・ホトを通るようになって、シルクロードが復活したことだ。しかし、モンゴルの元王朝が滅んでまもなく、この町の繁栄も終わりを告げた。

1368年、元は明に敗れ、モンゴルは中国から追い払われた。モンゴル人の生き残りの多くは、カラ・ホトに逃れたと言われている。

明は逃げたモンゴル人をあえて追わなかったが、カラ・ホトの多くの生き残り兵士は、中国に反旗を翻して、明から奪われた領土を取り返そうとしていた。

この動きを知った中国側は警戒した。この頃には、明王朝は中国全土にその支配を固めていて、モンゴルの脅威を厳しく受けて立つことができた。1372年に中国は、モンゴル人征伐のために、カラ・ホトに兵を送り込んだ。

この進軍の様子は、明王朝の歴史文献にも出てくる。Buyan Temurに率いられたカラ・ホトのモンゴル兵たちは、最終的には中国の将軍馮勝(Feng Sheng)に降伏したとある。馮勝の軍は、元王朝を倒すために明王朝が差し向けた大軍の一部だったのだ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る中国軍は15万の兵を3つに分け、それぞれ別ルートでゴビ砂漠の北へ進軍した。西の部隊は馮勝、東は李文忠、中央は徐達がそれぞれ率いた。

強大な軍だったが、このときは中国軍はモンゴルに負け、1635年に晋の時代になるまで、その後数世紀はモンゴルは明王朝にとって脅威になり続けた。

カラ・ホトの幽霊伝説

カラ・ホト陥落について、もっと詳しい話は地元の伝説の中に見つけることができる。カラ・ホトにいたモンゴル軍のリーダーはカラ・バトール(黒い英雄という意味)という名の将軍だった。町の砦は非常に堅固で、中国軍はなかなかこれを武力で落とすことができなかったという。

そのため、中国軍はカラ・ホトを包囲して圧力をかけ続け、町の外を流れるエジン川を狙った。ここは町の唯一の水源だったため、カラ・ホトの井戸はまもなく干上がってしまった。モンゴル軍は、干上がって死ぬか、戦って死ぬかを選択しなくてはならなくなった。

伝説では、このジレンマのせいでおかしくなったカラ・バトールが、家族を殺害し、自害したと言われている。また、将軍は町の北西壁の抜け道から、まんまと脱出したという逸話もある。その壁の穴は馬が一頭通れるくらい大きく、現在でもカラ・ホトに行けば見ることができる。

カラ・ホトにとり残されたモンゴル兵たちは、中国軍が攻撃してくるのをただ待つほかなかった。彼らは無残に殺され、カラ・ホトの廃墟には、敗れたモンゴル兵の幽霊が出るという噂が今日でもささやかれている。そのため、地元の住民の多くは古代の幽霊を怖れて、カラ・ホトの廃墟には近づかないという。

廃墟と化した古代都市の再発見

タングートから奪ったカラ・ホトの町をちゃんと保存したモンゴル人と違って、中国人はゴビ砂漠のはずれのこの町をきちんと整備しようとはしなかった。

結果的に、町は打ち捨てられたままになった。この町が見捨てられた理由のひとつは水の不足だったとされている。

それから数世紀、カラ・ホトはすっかり朽ち果ててしまったが、相変わらず幽霊の噂があったため、完全には忘れ去られていたわけではなかった。実際、20世紀始めに、この噂がここの廃墟の再発見につながった。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る19世紀の終わり、ロシア人が中国とモンゴル北部の科学的調査に乗り出した。グリゴリー・ポターニンとウラジミール・オーブルチェフというふたりの探検家が、エジン川下流に古代都市があったという噂を聞きつけた。

この噂は、サンクトペテルスブルグにある科学アカデミー・アジア博物館の興味も刺激し、1907年にピョートル・コズロフの探検隊が結成された。

この年、コズロフは早速、カラ・ホトの場所を特定し、1908年5月には、地元のタングート族長であるダシ・ベイレから発掘の許可を得た。その見返りに、コズロフは長にディナーや蓄音機をプレゼントしたという。

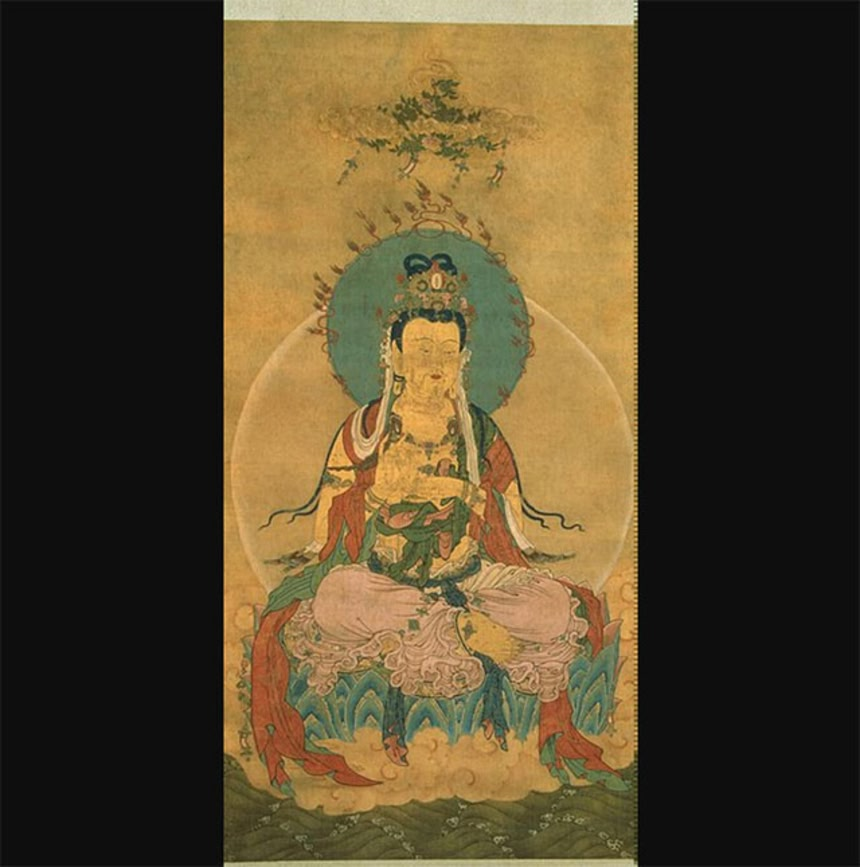

探検隊が発見したものの中でもっとも注目すべきは、写本、書物、巻物などの大量の文献だった。これらは、タングート語で書いてあり、乾燥した砂漠の気候のおかげで保存状態も良かった。最初の探検が終わる頃には、発掘した遺物をおさめた箱が10にもなり、それらをサンクトベテルスブルグへ送った。

2000以上のタングート語の文献のほかに、仏教遺物もあった。1909年、コズロフはカラ・ホトに戻り、さらに文献を見つけた。これらは今日でもサンクトベテルスブルグに保管されていて、カラ・ホト文書ロシアコレクションとして公開されている。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るカラ・ホトの調査

それから数十年後の1917年、オーレル・スタイン卿の第三次中央アジア遠征隊がカラ・ホトを訪れ、8日間の調査を行った。

さらに、1925年には、アメリカのラングドン・ワーナーが、1927年と1929年にはスウェーデンのフォルケ・ベルクマンが、カラ・ホトに遠征している。ベルクマンは二度目の遠征のときは、1年半も滞在して測量を行い、現地の地図を作成している。

中国もこの町に興味を持ち始め、1927年から1931年にかけて、スヴェン・ヘディン率いるスウェーデン遠征隊と中国の調査隊がカラ・ホトの調査を行った。

1983年から1984年には、内モンゴル考古学研究所によって発掘調査が行われ、さらに3000の文書が見つかった。

文献ほど注目されなかったが、カラ・ホトの廃墟には、高さ9メートルの塁壁、厚さ4メートルの外壁、高さ12メートルの塔、崩れた泥の家などが残っている。さらに、町の壁の外にはモスクらしき建物があり、イスラム教徒の商人がこの町に立ち寄ったときに使ったものではないかと思われた。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るまわりを砂漠に囲まれたカラ・ホトが、簡単に到達できる場所ではないことを考えれば、この廃墟が観光客の注目を浴びなかった理由もわかる。

つまり、この遺跡は観光客がもたらす恩恵を受けていないということだが、同時に大勢の観光客によって荒らされることもないということだ。これは、将来もこの廃墟が保存されていくのにはいいことなのかもしれない。

追記(2020/08/10)本文を一部修正して再送します。

References:The Haunted Ruins of Khara Khoto, The Black City of Mongolia | Ancient Origins/ written by konohazuku / edited by parumo

シュトヘル好きにはたまらん話

記事中に頻繁に「中国」と言う国名出てきますが、中華人民共和国(略称:中国)の成立は、1949年10月1日で戦後です。

記事の事柄が起こった時期には中国という名称の国も地域も存在していません。

また内モンゴル自治区というのは、中華人民共和国が支配している地域ですのではっきり記載されてはどうでしょうか、国名を曖昧にする意味はないと思います。

国名の扱いあまりにも雑かつ軽い扱いで記事を書かれているので違和感がとても強かったです。

※2

そうそう。良く日本で違和感を覚えるのが『古代の中国』と、云う言い回し。古代に中国など存在しない。『古代の大陸』とか『古代の中原』と、云う書き方の方が正しい。

※2

1912年に中華民国が建国されていますよ。

ここから中国と呼ばれ始めたとか。

歴史は立ち位置によって解釈が変わると思います。

まぁ、このお話は現代中国の立ち位置から見ている感が有りますね。

大事なのは、この幽霊が出ると言われる古代都市 カラ・ホト。

ロマンの有る話ではないですか!

楽しみましょう。

でも、幽霊好きの私としては、最後まで幽霊の動画が無かったのが残念!(笑)

>>5

いいえ、中国という略称は、中国共産党政府が要求している略称です

いい加減な事をコメント投稿しないように

※22

釣られて書きますが、それは共産党(大陸)と国民党(台湾)を世界が混同しない様に中華人民共和国が「中国」と言っているのです。

中華民国政府が樹立した時から略称は中国です。

文中の「中国」を「China」に置き換えて解釈すれば良いと思いますよ。

まぁ、そんな事に拘らず、肩の力を抜きましょう。

カラ・ホトの幽霊には足が有るのかな?とかね!

※2

中国ってのは紀元前から使われてる言葉であって中華人民共和国の略称とは限らないぞ

その意味は変遷してるが慣習的ににあの地域に興った国々のことを指しているんだから記事での使い方は問題ない

中国の歴史って言われて1949年以降のことだと思う日本人なんていないだろう

>>8

中華人民共和国が求めている略称が中国って知らないのか

※14

※15

※17

正直どうでも良いし、連投されても鬱陶しいし、中国と書いた方が分かりやすいし、どうでも良い

>>14

中国共産党の求めてる略称が中国だとして

それが>>2の頓珍漢な主張の正当性には全くつながらないんだが何を言いたいんだ

>>2

中国なんてヨーロッパみたいなもんや

一々突っかかるなよ

>>11

あまりにも無教養なコメントは控えてくれないか

中国共産党政府が求めている略称が中国だ

>>15

1946年の中華民国からの要請が先じゃ

さかのぼれば始皇帝の時代には使われてる言葉じゃ

適当な歴史観たれ流すんじゃない

今、中国を口にする奴のほとんどは中共だの意識せず、ヨーロッパと同じく地域としての認識しかねえよ

>>19

いいえ、その程度の嘘をコメント欄書き込む事を恥るべきですね

ではヨーロッパどこの国がヨーロッパと呼ぶように要求しているのですか?

中国という名称ははっきり中国共産党政府が要求してますが

いい加減で無教養か呆れた嘘をコメント欄に投稿するのは控えなさい

※2

記事中の「中国」という表記は、国名というよりは、場所の特定用…だと私は捉えた。古代中国(大体の地域)は、様々な国が興っては滅ぶ…を繰り返した場所だ。それで、その一つ一つを記述すると手間が掛かるから、地域で代表して書いてしまえ…というのは、良く行われる手法だと思う。この文に出て来る「中国」を読んで、現在の「中華民国」や「中華人民共和国」を連想する人は、そんなに多くは居ないと個人的には思う。

こういう文に使われる国名は、純粋な国名以外に、地域や、民族的な文化圏や支配地域、…等を示す事も有るから、『国名を書くなら、純粋な国名以外は有り得ない』という判断は、少し違うだろう…という感想を持った。(そういう判断だと、文自体が凄く煩雑になってしまうと思うからだ)

>>13

中国共産党政府が要求している略称が中国という呼称ですよ

>>17

(´・ω・`)結局、誰も中国共産党政府には興味ない。

“中国”という呼称について議論が起きているようですが、ほとんどの外国語ではチャイナやシナ。日本でもこの名残は多く、何より仏教経典ではシナとその同音の呼称がたくさん出てくるようです。始皇帝による統一国家『秦』の名が各国に伝わったのが語源らしいですが、周辺国への影響度から言えば先立つ春秋戦国時代の『晋』という説もあるようですし、もっと古くサンスクリット語のインドの叙事詩マハーバーラタにチーナという呼称が出てくるというのもあるみたいです。

そんななか日本で中国という呼称が受け入れられたのは※2さんの言うとおり中国の依頼に従ったからですが、同時に、日本を”日の本”という意味で呼んでくれるのが中国だけだからというのもあると思います。有名な小野妹子の『日出ずる国の天子…』という国書から、それまでの倭というちょっとアレな呼び名が改められて”日本”になり、リーベンとかズーベンという発音からジパングとかジャパンなど各国の言葉になっていった(諸説あり)。そもそも日本の神話時代にも葦原中國という自称があるように”中国”には『自分たちの国』という程の意味しかなく、日中がお互いに日本、中国と呼び合う関係は私は特別感があって嫌いではないです。

ただ”中国”は中華思想も想起させるので、そう名乗る国があまりに周りをイジメると、不快に感じる方も増えるのだと思います。私も残念ながら最近は少しそうです。

なんにせよ国の呼称は歴史とも強い結びつきがあると思います。チャイナもロシア語ではKitajで契丹が語源らしく、各国とは様相が異なる。

この記事のカラホトも漢字では黒水城もしくは黒城と書き、『水』という字が抜けた別称が存在することと、中国明朝時代以降に見捨てられたということには深い関係がありそうに思えます。水脈の大変動があったのかも。調査隊の中に『さまよえる湖』の発見者へディンさんの名前があることも不思議な縁を感じます

ロシアがやった事はイギリスと同じで只の【盗掘】じゃねぇか。

>1635年に清の前身の晋の時代になるまで

晋じゃなくて金でしょ

西遊妖猿伝読み返したくなる

>>9

突厥とか鉄勒とかカザフ族とか、あの漫画でワイは覚えたからな。カレーズとかな。

諸星大二郎さんは、ちゃんと時代考証調べて描いてる。もっと評価してもいい。

調べたら8日間のツアーで30万程で行けるのか。コロナ終息したら直ぐにでも行きたいな。

数百年の沈黙を余儀なくされた廃墟が物語るのは、いまさらここがどう呼ばれようと知ったことではなく、領土や資源の争奪のはざまで苦しめられた民の亡霊が、今現在でさえ争いの絶えない人間たちを静かに問い詰めるように囁くのでしょう。

その声におののきながら、我々は何を学ぶべきなのでしょうね。

本文と関係のないことで議論が続いているようだが、関係のない議論が続くようだとコメント欄が全カットされるよ。下の※コメントを書き込む前にこちらを一読くださいに書いてあった。

個人的にはわかる範疇ならどっちでもいいと思う。訂正するべきだと思うなら訂正箇所を詳しく書いてメールで送れば対応してくれるよ。これはカラパイアの歩き方に書いてあった。

略奪されてない遺跡は、中国の歴史を知るうえでありがたい

まだまだ手付かずの中国移籍が残ってそうで期待しちゃうね

中国って異民族と戦争すると大体負けてるよな。

やっぱ政治とか他国の話はすべきではないわ。親の言う事って正しいな

ネットとか中国うんぬん見てるとよくわかる

40年以上前のカラホト探検の映像があった

jp.channel.pandora.tv/channel/video.ptv?c1=&ch_userid=kobeshi261&prgid=55352851