この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る痛みを感じなくさせてくれる麻酔薬は、今や痛みを伴う手術には欠かせないものだ。一般的に動物に使われる麻酔薬だが、植物にも有効であることがわかった。

これは日本とドイツ、チェコ、イタリアの共同研究により明らかになったもので、この発見によって、将来、動物に代わり植物を麻酔薬開発実験に使用できる可能性が示唆されたことになる。

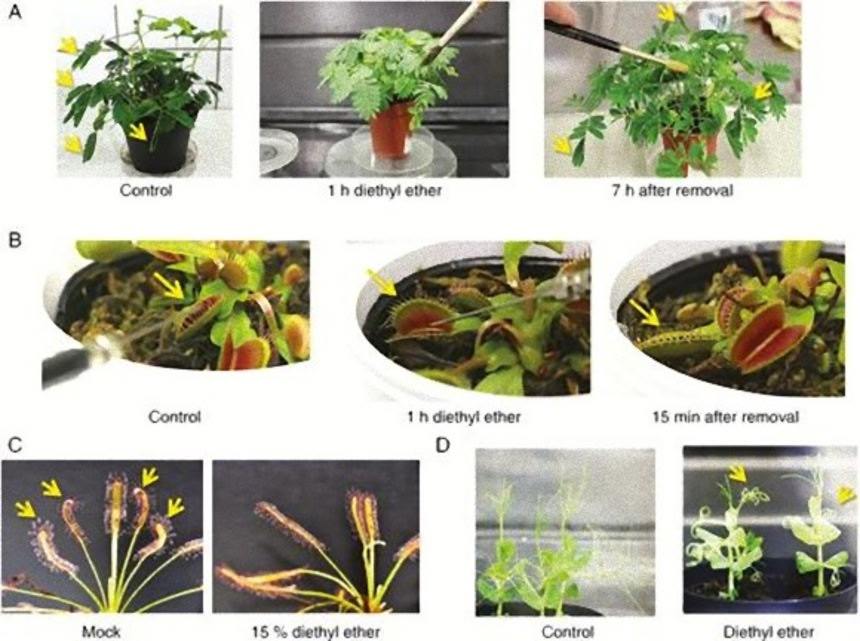

動く植物を使って麻酔効果実験

この研究は宇都宮大学バイオサイエンス教育研究センターの陽川憲特任助教と蔭西知子研究員がヨーロッパの研究チームと共に行ったもので、実験にはハエトリグサやオジギソウなどの動く植物が使用された。

これらの植物に麻酔薬として使用されている、ジエチルエーテルやキセノン、リドカインなどを塗布したところ、麻酔の効果が表れたことが確認できた。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るまた、麻酔にかかっている植物の細胞では、細胞膜と活動電位の状態が変化していることを突き止め、麻酔薬の効果は細胞レベルにおいて動物と植物は共通した機構がある可能性を示した。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る麻酔効果のメカニズムは依然不明のまま

麻酔薬の使用は、19世紀にエーテル吸入によって手術中の患者から痛みを除いたものが初の事例とされている。

以来、エーテルをはじめ様々な化学物質が麻酔作用を有することが発見され、現在に至るまで、世界中の多くの手術現場で大量の麻酔薬が使用されています。

にも関わらず、麻酔がどのようなメカニズムで神経細胞に作用し、意識を失わせるかについては多くの議論が存在するものの、麻酔の発見以来150年間ほとんどが不明のままだ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る植物が麻酔効果の解明と動物実験の代替えになる可能性

今回の研究結果は、将来的に、植物が麻酔薬の作用機序の解明にとって有用なモデルになりうることを示唆している。

さらにヒトへの麻酔の作用を研究するために、植物実験がこれまでの動物実験の代替になりうる可能性を見出した。

この研究結果は2017年12月11日付の英科学誌「Annals of Botany」に掲載された。

References:academic / 宇都宮大学バイオサイエンス教育研究センター / futurismなど / edited by parumo

植物自体に麻酔効果があるものもあるわけで、モルヒネもケシを原料としたものだ。漢方薬も植物だし、暗殺に使われるのも植物。最近では植物に知性や感情があると主張する研究者も増え始めたというし、奥深い植物の世界。まだまだいろんな発見がありそうだ。

麻酔って自然界では何に使うのだろうな

食われるときや切られるなど命の最後の苦痛を

和らげるための効能だったら悲しいな

※1

どっちかと言うと獲物を麻痺させて捕まえるためかも?

※1

「最後の瞬間」のための機能が進化することはないんじゃないか。

子孫を残すのに役立たなければいけないから。

たまたまそういう風に機能するということはあるかもだけど。

麻酔がどうして麻酔作用をもたらすのかわからないのに麻酔科医なんてのがいるのが恐ろしい

※2

メカニズムが明確でないだけで、これをこう使うと麻酔として機能する、ってことを専門としているのなら別に恐ろしい話ではないよ。むしろその知識を持った人がいないのに使ってる方がよっぽど恐ろしいと思うけど

※2

手術中に麻酔切れたら大事だしやり過ぎると帰って来れなくなる危険もあるからそこら辺の加減を任せる専門家が必要って事でしょ

科学的に説明出来ない事だから経験則でやるしか無い訳だし

※2

どうしてそうなるか?は実際のところ問題ではないです、そういうのは学者がやればいい。

現場で必要なのは「こうするとどうなるか?」で、これは膨大な実験と実地の情報の積み重ねで解明されているので、問題にならないです。

麻酔に限らずそういう物事は多いですよ。ライト兄弟が飛行機を作った時だって、翼で揚力が生まれる仕組みなんて知りもしませんよ。実験を繰り返して、翼の形がこうであれば空は飛べるという答えに行きついたのが重要。揚力の仕組みは後に学者が解明しましたが、それを待ってたら飛行機の発明はずいぶんと遅れたでしょうね。

※2

お前さんは自分の脳みそがどうやって情報のやり取りをしているか知らんだろうが、物を考えるのに支障はないだろう?

おんなじことだ。

植物にも痛点が有る

結構凄い研究結果だ。

毎度思うけどキセノンはヘリウムと同系統の不活性な重たい元素。

滅多に化合物を作ることも無い。

一体何故それが生物に麻酔効果を及ぼすのか…不思議でならない。

カムイ外伝かなにかでも

「オジギソウが触ってもお辞儀しない、これは春花の術だ」って描写がありますよ

※5

高級店に入っても店員がお辞儀してくれない俺は

春花の術が使えたのか…。

※11

どちらかと言うと気配を消す術か、

見えない術が身に付いてるんじゃないかと。

まだ何でかかるかわからんのか~いw

まず知覚を遮断しているのか、運動機能を抑制しているのかで話が違って来るんだけど、その辺どうなのよ

※7 ※9

>実験にはハエトリグサやオジギソウなどの動く植物が使用された。

よく分からんが

ここらへんの説明の雰囲気からして、

麻酔といっても

本体が痛みを知覚しているかどうかではなく、

外側から見て昏睡状態で反射機能が停止しているかどうか

が主な確認点だったように見受けられる。

まぁ、

>細胞膜と活動電位の状態が変化していることを突き止め、麻酔薬の効果は細胞レベルにおいて動物と植物は共通した機構がある可能性

って点からすると、痛覚にも効いてるのかも知れんが。

ロブスターを生きたまま調理するのはまかりならんなんて法律が出来る世の中だし、野菜の収穫も「麻酔をかけて苦痛をやわらげる人道的な方法」なんてのが義務づけられる日が来るかもしれない。

つまり植物にも痛覚があるんですね!

これは植物愛護団体設立待ったなしですわw

えーっ前から知ってたけど

ある種のガスで植物が反応しなくなるってやつ

まじか。

あたいにかけた麻酔、

なんで麻酔効果あるかわからんまま使ってたの?

植物人間が植物状態になるのか

オジギソウの葉の手入れがしやすくなるってことか

すげー発見じゃん!って思ったのに

オジギソウってそもそもどういう仕組みなんだ?ってググったら、かなり前から知られてたことっぽいんだけどw

より詳しく調べたって話かね

ハエトリソウに酒飲ましたらどうなるんだろう

麻酔科医という専門家が成り立つくらい

麻酔という行為は奥が深いってことなんだから

素人が安易に否定すんなよ

君らも仕事してるなら何らかの専門家なんでしょ

アスピリンだってどうして頭痛に効くのか分らないままずっと使われていた。

最近になってようやく効く仕組みが解明された。

麻酔だってそのうちわかるようになるだろ。

「麻酔効果のメカニズムは依然不明のまま」

初めて聞いた気がする怖いな

今年のイグノーベル賞候補

麻酔を散布して花粉を飛ばさないようにすることができるようになるかもしれない

動物実験に反対する。

よくわからない。

麻酔って痛みを取り除くだけでなく体も動かせなくなるよね。

結局、植物は痛みはあるのか、それとも痛みは感じないけど動かせなくなるだけ、

どっちなんだろう?

もし植物にも痛点があったらすごく嫌だなぁ…。

お待たせ!液体肥料しかなかったけどいいよね?

植物には、少なくとも動物の様な神経細胞は

存在しない事は判っています(解剖学的に)

であるにも関わらず麻酔が効くという事は、

そもそも麻酔は神経の反応を阻止してる訳では無い

のかもしれないって事で、じゃぁ何を止めてるの?

という辺りがとても興味深くなってきました。

ま、同じ科学物質が動物と植物では全く異なる

作用を持っているという可能性もありますが。

これを痛みと表現するのは適切なのかなぁ?

麻酔って刺激受容の遮断かと思ってた。

細胞レベルの電位変化と動物がもつ痛覚とはまた違うと思うんだけど。

植物も麻酔が効くってなんか良いことある?って思ったけど低温で鮮度保つみたいに輸送で使える?魚でもやる殺さない〆みたいな

電気信号を遮断するわけでもなく?ある種のジャミングなのかな?

かけすぎ無ければ死ぬ訳でもなく生命活動は継続なのに痛みを感じなくなり意識も低下(無くなる)とか改めて不思議だわ麻酔。