この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る深度6kmから最も深い海溝の底までの領域を超深海帯(ヘイダルゾーン)という。この名称はギリシャ神話に登場する冥界の王ハデスにちなむ。

大半はプレートの移動によって形成された海溝で構成されている。今日までに46か所が特定されており、海洋全体の総深度範囲の41パーセントを占めるが、海洋全体の1パーセントの4分の1にも満たない。この領域についてはほとんど知られていないが、これまでなされた発見はどれも驚きに満ちている。

1. 超深海帯に行った人間は月に行った人間よりも少ない

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る参考までに言うと、エベレストは最も深い海溝であるマリアナ海溝に余裕で収まる。めっちゃ深いのだ。マリアナ海溝の底まで辿り着いた人間はたったの3名。1960年のトリエステに乗った科学者2名と2012年の映画監督ジェームズ・キャメロンだ。

あまりの深さゆえに機器や人間を到達させることはきわめて難しい。さらに最深部では1000気圧を超える水圧が追い討ちをかける。頭の上にゾウが100頭乗っているようなもので、並みの機器なら内破してしまう。

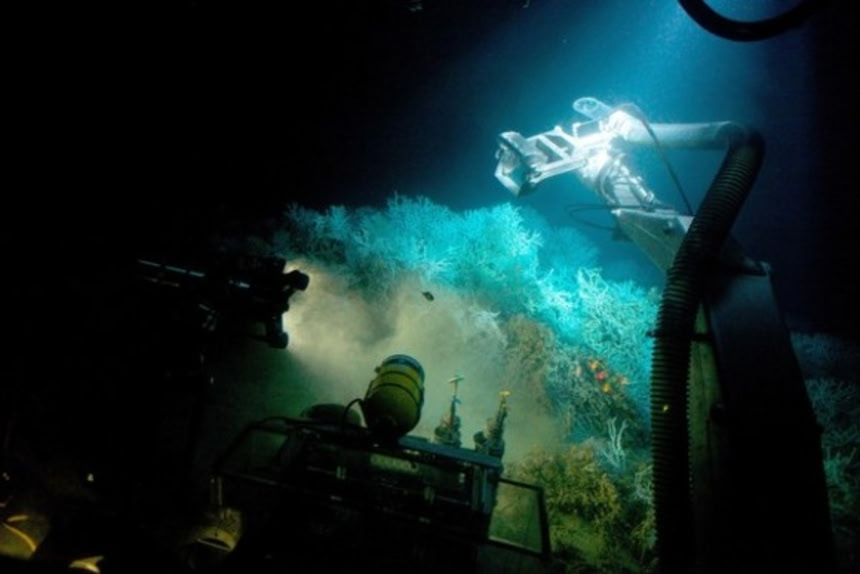

専門家によって超水圧に耐え得る機器が開発されているが、まだ信頼性に欠ける。無人潜水機ネーレウスは最新鋭の機器であったが、2014年のミッションの最中に消失した。

ネーレウスはウッズホール海洋研究所が開発したもので、2009年にマリアナ海溝の底に到達するなど、超深海帯でいくつか素晴らしい成果をあげていた。しかしニュージーランド沖のケルマデック海溝のミッションでおそらく水圧が原因で内破した。2009年のマリアナ海溝調査では素晴らしい映像を撮影している。

2. 深度の計測にはTNT爆薬を用いる

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る海洋の深度を計測するために爆弾が利用される。すなわちTNT(トリニトロトルエン)爆薬を海溝に投じて、爆発の音響から深さを推定するのだ。

その感度について疑問なしというわけではないが、大まかには満足いく結果が得られている。マリアナ海溝に加えて、ケルマデック海溝、千島海溝、フィリピン海溝、トンガ海溝の4か所(いずれも太平洋西部)でも深度1万メートル以上あることが確認された。

3. 超深海帯の撮影に初めて成功したのはジャック・クストー(1956年)

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る超深海帯から初めて標本が採取されたのは、1872~1876年に実施されたチャレンジャー号探検航海においてだ。

船の科学者は8キロの海底から標本を採取したが、当時その死骸が海底で生きていた生物なのか、浅い部分に生息する生物が死んでそこまで落ちたものなのか確認することまではできなかった。

その後、1948年にスウェーデンの調査船アルバトロス号が深度7.6キロの海底から標本を採取し、6キロよりも深い海にも生物が存在し、超深海帯が生存可能な場所であることを証明した。

だが超深海帯の写真を初めて撮影したのは、1956年のジャック・クストーである。クストーはカメラをロマンシェ断裂帯の深度7.4キロほどの海底まで沈め、海の隠された部分を垣間見ることに成功した。

4. 最深部にも魚が生きていることが判明

超深海帯に生きる生物の研究は非常に難しい。2008年よりも前は、ほとんどの種がたった1匹のサンプルから記述されたものでしかなく、しばしばその状態も酷いものだった。

しかし2008年に大きな飛躍がもたらされる。超深海帯で生きている生物の初の映像が撮影されたのだ。日本の学術研究船「白鳳丸」が日本海溝で自由落下型の観測装置を使用して、世界で初めて超深海帯の自然環境で生きる生物の姿を捉えた。(世界初、魚の最深生態撮影に成功 学説、大きく翻す)

カメラが捉えたのはシンカイクサウオの生態映像で、この種は超深海帯において最も広く分布するものだと考えられている。

映像からは元気に動く魚の群れが小さなエビを食べる姿が確認された。これによって、深海の魚が単独で行動し、ほそぼそと食いつないでいる、という説は覆された。深度8キロの海に生きるクサウオは2016年の論文で特定された――生きている姿が目撃されたものとしては最も深い場所に生きる種である。

5. 魚が生存できる深さは不明

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る太平洋で実施されたHADESプロジェクトなどの最近の調査からは、水深8.4キロよりも深い場所に魚はいないだろうことが示唆されている(深海の境界線:水深8400メートルを境に魚がいなくなる)

仮説によると、タンパク質を適切に作れなくなるためにおよそ8.4キロが魚が生存できる限界であるらしい。

水圧に対応するために、深海の魚はトリメチルアミン-N-オキシド(TMAO。魚臭さの原因でもある)という有機分子を発達させ、高圧力でもタンパク質が機能できるようにした。浅い水域に生きる魚のTMAOレベルはかなり低いが、深海魚になるとそのレベルがどんどん高まる。しかし深度8.4キロにもなると、超高圧の水圧に耐えるために必要となるTMAOは膨大な量になる。その結果、体の中を無秩序に流れ、魚を殺してしまうのだという。

6. 大量の有害物質が投棄されている

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る1970年代、有毒な薬品廃棄物が大量にプエルトリコ海溝に投棄されていた。当時、プエルトリコでは製薬が盛んで、新しい廃水処理施設が完成するまでの一時的な措置として海洋への投棄が認められていたのだ。

施設完成の遅れによって、投棄は80年代に入っても続いた。投棄地から採取されたサンプルから、汚染物質によって生態系に深刻な被害が出ていることが確認された。1981年の調査は、投棄に利用された地域の海洋微生物群に実証可能な変化があると述べている。

7. 超深海帯の研究から、生物が宇宙で生きる方法についても理解が進む

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る超深海帯のような極端な環境で生きる生物のことを極限環境微生物という。こうした生物は、極低温や高圧力の環境を乏しい酸素、あるいは酸素がない中でも生きることができる。

常規を逸した生物の研究は、生物が酸素が存在しない宇宙空間に耐える仕組みについて素晴らしい洞察を与えてくれる。深海熱水噴出孔に潜むピュロコックスCH1という微生物は、木星の衛星エウロパにも存在し得る生物の種類についてヒントをくれた。

8. 超深海帯の巨人

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る超深海帯で発見された最もエキサイティングな名前を持つ生物の1つが、ダイダラボッチ(学名 Alicella gigantea、アンフィポッド)という世界最大のヨコエビの仲間だ。通常のエビの20倍もある。凄そうな名前だが、海藻から飛び出してビーチを駆け回る小さい連中の仲間である。これまで発見された中で最大のものは、太平洋の海溝で目撃された34センチの個体だ。

(通常比10倍、深海にて発見された巨大な「端脚類アンフィポッド」)

via:oceanservice、livescience、deepseanews、whoi、sciencedirect、challenger-societyなど/ written hiroching / edited by parumo

常識はいつだって破られる、何かとんでもない生命の神秘でマリアナ海溝最深部にも泳ぐ魚が発見されるかも知れない。

まずはそこまで到達可能で何度でも何日でも粘れる探査機が必要だ…

※1

しんかい12000の予算をどうにかしてつけてもらわないとな

無人機だけではどうにも心もとない、やはり専門家が現地に泊り込んで調べなければ

>超深海帯で発見された最もエキサイティングな名前を持つ生物の1つが、ダイダラボッチ(学名 Alicella gigantea、アンフィポッド)という世界最大のヨコエビの仲間だ。

朝日を浴びて消えてしまったシシ神様は、海老に姿を変えて深海にいたのね。

以前クレイジージャーニーという番組でジェームズ・キャメロンは深海に行く為に映画の仕事してるって言ってたな

横浜にあるJAMSTECでも深海世界の展示やってるが

世界初だったか忘れたけど死体クジラの骨を食う生物など

摩訶不思議な生き物説明もあって面白かった

ドキドキとワクワクとガクガクが止まらない

それが深海

ロマンがある

オラ ワクワクしてきたぞ☆

深海魚がやたら生臭いのはそういう訳だったんだ…

そう言えば大王具足虫ってめっちゃクチャイみたいですね(笑)

海底火山なんかはあるだろうが基本的にエネルギーは太陽から受け取るものよね

太陽から最も遠いところで生きている・・・根性あるなこいつらは

超高圧、超低温、この環境に生存できるなら宇宙空間に生息する生命も…

海流は有るのかな?ごりごりしたらどんどん深くなっていきそう

今日までに46ヶ所が特定されており…、の一文が理解できない。

総深度範囲の41%だけど、0.25%以下?

誰か愚かな私にわかるように説明してくれないでしょうか。

※12

地球で一番深い海の深度は11000m

6000mより深い場所の範囲は11000-6000=5000m

5000/11000でだいたい45%

ちょっと数字が違うけどこれくらいの意味かなと、たぶん(自信ない)

※18 文章を組み替えて見たけど、こういう事かな?

超深海帯は海洋全体の1パーセントの4分の1にも満たない。そしてその4分の1にも満たない超深海帯の41%は46か所の海溝プレートである。

誰かわかりやすく教えてください。

※12

海溝が46か所見つかっている。

深さだけでいうと41%(6000m~10200mぐらい)に相当するが

体積でいうと0.25%しかない。

ということなのではないでしょうか

地球最後のフロンティア

キミキミ、因みにそのヨコエビは旨いのかね。そこが大事だろう?

※14

フナムシのなかま食べたいの?

お願いだシーサーペント、この星の深く大きい海を泳ぎ回っていてくれ。無理に姿を見せる必要はない。元気に泳いで、生きててくれればそれでいいんだ。

※15

ついでにメガロドンも。

ダイダラボッチって、食べれるのかな?

「だいだらぼっち」は四国地方を始め全国に伝わる巨人伝説の名前。けっして学生食堂で一人だけで食事をする人の専用座席のことではないのだ。

ヘイダル、は「ハピタブル」の反語かと単純に思ったが検索したらギリシャ神話のハーデスに由来してたらしいな。

宇宙空間の真空は地上とは「1」気・水圧だが深海は数十数百の気圧差も普通なのが探索における難関の最大の一つだろうな。

5. 魚が生存できる深さは不明 だが、「絶対好圧生物」の記事もなにかの本で読んだことがある。超高圧「でも」生きていけるのではない、「でなければ」生きることもできないというもので、微生物か普通にある程度の大きさのある生き物だったかは覚えていないが

そろそろゴジラが見つかるな

JAXAとJAMSTECを統合して

宇宙探査と海洋探査をやる組織にしてみてはどうだろうか

技術的には共通する所も多いそうだし

深海にはこれからも常識を覆してほしいな

そうすることで探求心が沸く

>深度の計測にはTNT爆薬を用いる

ダイナマイト漁はアウトなのにこれはセーフなのか

※25

でっかいタンコブ出来た海坊主が白眼むいて浮かんで来そう…

逆に深海の生き物からしたら地上は謎だらけだろうね。

4の写真のこっち見てる一匹、ゆるキャラみたいな顔してんな。

名古屋空港にソーラーインパルス緊急着陸したとき、パイロットがトリエステ号に乗った2名のうちの一人、ジャック・ピカールの息子って聞いてビックリしたわ。

爆薬は大丈夫なのか

コレ以外に有用な方法無いんだろうか

※33

ドップラー探深機だと探深波が吸収されてしまって

上手く反響波が拾えなかった、って聞いた事が有ります。

※33

なんか生態系をそれこそ爆破しそうな気がするんだけど大丈夫なんか

※33

海の深さを計る事に関してなら、最近は爆薬を使わずに

”エアガン”という、高圧空気によるパルスで音波を発生させて

深度を測ってるようです。

文中に2.5平方センチとありますが、これってもしや1平方インチって事ですかね?

だと2.5×2.5なので6オーバーってことではと

検討をお願いします

※34

検討が成されたようですね。直接の元かなと思われる

8 Surprising Facts About the Deepest Part of the Ocean(Claire Cock-Starkey)

では「approximately 8 tons per square inch」となっています。

そのさらに元になるもののひとつが whoi.edu/hades/all-about-trenches なのかな。

※33

近くでやられた生物はたまったもんでなかったでしょうね。記事のはチャレンジャー号当時のことのようですが…。海洋情報部「世界の一番深い海」「世界で一番深い海の深さは?」(海上保安庁のサイト)によれば、測深方法もさまざまのようです。この記事の最後に whoi へのリンクがありますが、そこに超音波(?)のマルチビームの動画(vimeo/94005571)があります。今ではこんな感じなんでないですかね。

デーダラボッチデーランボー

深海潜水艦に乗るのって宇宙飛行士並みの精神力いりそうだ。

ただの科学者とかだと閉塞感でパニックなりそう。

ジェームズキャメロンよくいったなw

「しんかい」にまた予算を回してくれろ~。

楽しみにしてるんだよ

願わくば『しんかい12000』の予算が十分な額で承認されて

マリアナ海溝を探索できる日が来てほしい。

・・・大鳳の残骸でも見つからないかなと思う自分がいるのはここだけの話だが。

トリエステ号がマリアナ海溝に潜った時、深さ

約1万1千メートルの深さでヒラメの様な魚が

泳いでるのを見、中の人はムービーカメラで

その様子を撮影したのだと言う。

しかしその撮影されたフィルムは、米海軍の秘密だと言う事で

公開出来ないのだと言う。

その時、トリエステ号の船長だった人が

そう言って嘆いていた。

シカクイサンカクウオ