この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るケビン・キット・パーカー教授の願いは人間の心臓を造り出すこと。彼の娘の願いはボストンにあるニューイングランド水族館に行くこと。この父と娘のそれぞれの願いが結びついて、思いもよらぬものが誕生した……ネズミの心筋細胞で動き回るコイン大の人工エイ型ロボットだ。

エンジニアリング、細胞培養技術、遺伝子学、バイオメカニクスというそれぞれの分野の最先端の成果を取り入れて造り出された”生きているロボット”は紛れもない技術の傑作だ。

アメリカ、ハーバード大学の応用物理学者であるパーカー教授がロボット工学の世界に足を踏み入れたのは5年前。水族館で目にしたクラゲに心を奪われてのことだ。クラゲがリズミカルに膨張と収縮を繰り返す姿から心臓の鼓動を思い浮かべたのだという。そのときすでに彼の研究チームは心筋細胞をシリコンの薄いフィルムの中で成長させることに成功していた。そこでこの細胞をクラゲのようなポンプに組み込んで利用できないかと思いついたのだそうだ。

その結果が”メデュソイド(クラゲの意)”だ。これは心筋細胞をシリコンのシートに重ね、羽根つきの浅いコップ状に成形したシンプルな人工生物である。塩と糖の溶液が細胞を保ち、ここに微弱な電気を流すことで収縮させる。こうしてシリコン製のコップの形状を変化させ、液体の中をクラゲのように泳ぐことができる。

「こいつは練習のようなもので、筋肉のポンプをもっと改良しようとしているところです」とパーカー教授。

もちろん愛娘と出かけた水族館からは別のヒントも得た。魚と遊べる水槽でエイに触れたとき、エイは体の片側をひらひらと動かして彼女の手の上から逃れようとした。これを見て、パーカー教授はエイの方向転換と心臓の動きは似たところがあると感じたという。そしてクラゲからエイをモチーフにすることに決めた。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るそして、またもや娘さんのおかげで、ロボットを制御するナイスな方法を思いつく。光だ。彼女がまだよちよち歩きしかできなかったころ、パーカー教授はレーザーポインタで地面を照らして、その上を歩くよう誘導したことがあったのだそうだ。

ここから筋細胞を光に反応させて収縮させることで、似たようなことができると閃いた。こうして光遺伝学にも手を伸ばすことになる。目指すのは細胞に光に反応してシグナルを発する分子を遺伝的に組み込むことだ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る当時、パーカー教授は光遺伝学のまったくの門外漢だった。しかし、かつてアフガニスタンで中佐として戦ったこともある彼の矜持が逃げることを許さない。彼は新しく入ったばかりの博士研究員パク・ソンジン氏に研究の主導を命じ、きっとサイエンス誌の表紙を飾ることになると予言した。

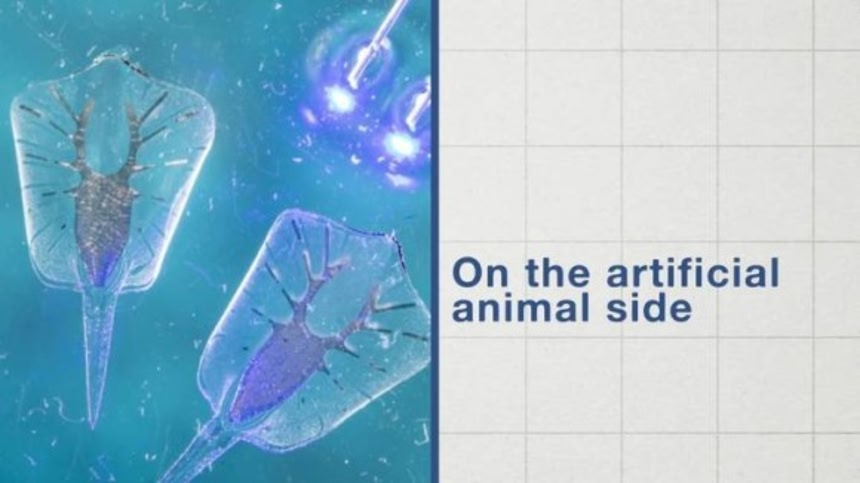

この予言が的中するのは、4年後のことだ。チームはエイを解剖し筋肉の作りを調べ、さらにその筋肉がヒレをうねらせて泳ぐ仕組みを解析。何度も実験を繰り返してこの構造を模倣し、2枚のシリコン層に挟まれた金の骨格を完成させた。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るエイを生き物のように動かすのは発生から2日目のラットの胚から採取した約20万個の心臓の細胞だ。これはシリコン層の上に置かれている。シリコンは細胞外タンパク質であるフィブロネクチンでなる鋳型を持っており、細胞の成長を本物のエイの筋肉に似た放射パターンに導く。この構造を正しく作り出すことが、心細胞に骨格筋の役割を果たす上で決定的に大切なのだという。

だが、エイの筋肉の構造をそっくりそのまま模倣しているわけではない。本物のエイは胸ビレに2セットの筋肉があり、互いに反対方向に引っ張ることでヒレを下げ、次に上げる。ところがロボットには筋肉が1セットしかない。これがヒレを下に曲げると、今度は金の骨格のバネ作用によって元に戻る。

この画像を大きなサイズで見る

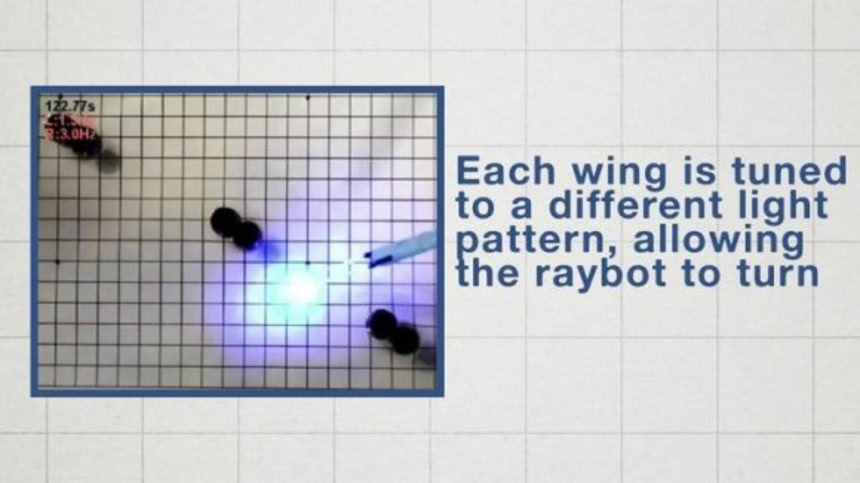

この画像を大きなサイズで見る改造された心細胞は、ウィルスに感染することで光遺伝子分子のスイッチをコード化している遺伝子を受け取る。こうして青い光を浴びるとピクピクと動くようになる。しかし、この効果を一貫した動きに変換するために、数ヶ月の試行錯誤が繰り返された。

ロボットエイを単純にまっすぐ進めるだけでも200回もの試験が必要だったという。結果、光の周波数を変えることで収縮率を変化させることが可能となり、それによって生み出される左右のヒレの波打つ速さの差異によって方向転換ができるようになった。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るその速度は時速9mで、方向転換もゆっくりとしたものだ。本物のエイからは哀れみの目で見られてしまうかもしれない。とはいえ、ロボット工学において飛躍的な進歩であることに違いはない。ある専門家は「生物学と工学の融合点に到達しつつある」と称賛する。

しかし、生体筋肉を持つロボットが、栄養を満たした溶液をラットの体温に温めるだけで動作し、さらに自然環境でも活動できるようになるまでには長い道のりが待っている。

また、このアプローチが実用的なロボットの開発に至り、さらに究極の目的である生体人工心臓の開発につながるのかどうかも不明だ。心臓や動物の複雑さを考えると、2層の筋細胞を単純にそのまま使うのは少々気がひける。エイロボットは心臓とは特に関係があるわけではないのだ。心筋細胞がかなり不自然な状態で使用されているのだからなおさらだ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るそれでもパーカー教授らにとって、その”不自然さ”は非常に示唆に富んでいるという。心臓は空洞の筋肉であり、エイのコップ型の形状は心臓にも通じるものがあるのだ。パーカー教授はこの小型エイロボットを技術の結晶であると同時にアートだとも考えているそうだ。そこに人それぞれ違ったものを見出すからだ。

「私はこれを見て、心臓の仕組みと……それからどうやったら7歳の娘をびっくりさせられるかってことを見出そうとします」とパーカー教授は話す。

via:Robotic stingray powered by light-activated muscle cells/ written hiroching / edited by parumo

聖戦士ダンバインのオーラマルスみたい

この研究者の一人がショット・ウェポンだったりして

こういう人工生命に人工知能搭載したらどうなるんだろう?

※2

攻殻機動隊に出てくるプロトのようなバイオロイドになるんじゃない?

夢が広がるねーw

※17

凧は空気抵抗を得て方向を安定させやすくするために尻尾が付いてるから、それと同じなのでは?

今回のロボットは、水中を移動していると思われるため、進行方向を安定させるために尻尾を付けていると思われる。なかったらくるくるとその場で回りはじめたりするのではないかと。

※2

その人工知能も脳細胞で作るんだよ

※30

クリスタルボーイ!

※29

これが、のちの世にいう、「ゾンダーメタル」や「デビルガンダム細胞」の

ルーツであった。

とか言ってみたりする。

まじめな話、ここから、機械生命体が生み出されて来れば、文字通り「やっちゃった」ってことになるかもね。

※2

生物の中に一年くらい入れとけば、ミトコンドリアみたいに、何らかの機能を持ちそう

関連動画・左上「Light-guided Biohybrid Robotic Ray」で動いている様子がよりよく見えます。「技術の結晶であると同時にアートである」という考え方が素敵だと思います。

成長によって成型してウイルスでプログラム書き込む…一見ロボットっぽくないけど確かにロボット工学だ

あ~あ、やちゃったw

面白いな。

10数年後、学研あたりが作成キット販売しそうww

これが更に進歩すれば人工臓器も作れそう、義肢なんかにも応用できそうだし、移植待ちの人にとっては希望があるね。

心筋パッチに応用が出来そう。

心筋梗塞で壊死した心筋をこれで再生できれば……。

※9

これはやばいぞ~

有機ロボットか

ついにここまで来たか、ロマン溢れる話だなぁ、と思う反面

この先、なんかトラブルや論争の臭いがするなぁとも思っちゃうな

個人的には進化を見てみたい技術だけどね

生体モーターとか部位ごとに組み合わせたらもっとへんてこな生物出来そう。

生体筋をまとったロボットが動いたり、

自立思考型では無いとはいえ、

警察が犯人をロボットで爆殺したり、

2016年は遠い未来から振り返った時、

ロボットのブレイクスルー元年として記憶されるのでは…

>アフガニスタンで中佐として戦ったこともある

パーカー教授の脳内イメージが一気に変わったw

しっぽっているの?

クラークの「宇宙のランデヴー」にこういうの登場するよね。生物ともロボットともつかないやつ。あれが実現したのか。

これは興味深い

この技術を応用して作られた人工筋肉を、30センチ大のフィギュアに組み込んで、脳波で操縦することができるようにすると、「エンジェリックレイヤー」が実用化できるかもしれない。

さらに、それを大型化して、生身の人間に装着できるようにすると、ある種の難病で歩くことができなくなった人たちにとって、大きな福音になると思う。

ていうか、アニメ版のエンジェリックレイヤーのシステムが、もともとそのための技術を開発する目的で、作られたものだったりするのだけど。

SF映画やロボットアニメなんかで見たことある!

後は自己複製能力だけだな

こうなりゃもう生物だ

この技術はロマン溢れるけど同時に怖さも感じるな

バイドじゃねーかこれwww

細胞分裂の自己修復機能とかついたら、それこそ生物と非生物の境目があやふやになるね。

エイ型ロボット

「クッククク

オレの体が特殊偏光ガラス製だってことをわすれたのか

サイコガンは役にたたんぞ」

そろそろ、マッスルシリンダーの開発が見えて来たかな?

「最低野郎」の物語が始まるのも近いかも。

ベムとかベラができるのも近いかな(´・ω・`)

ゾイドができる日も近いか。

戦争が派手になるな。

メトロイドみたい。

飛行石の模様こんなんだったような

※39

これから人類もどんどんサイボーグ化して強化されていくだろうしヘーキヘーキ