この画像を大きなサイズで見る

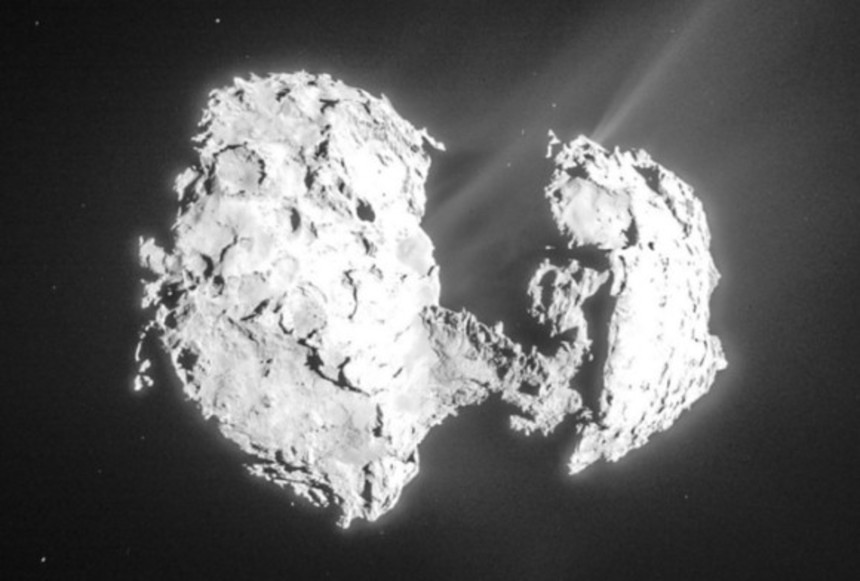

この画像を大きなサイズで見る史上初めて彗星から酸素分子が発見された。調査された彗星は67P/チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星で、現在欧州宇宙機関(ESA)の彗星探査機ロゼッタが周回している。

ESAの研究者によれば、彗星を取り巻くガスに含まれる酸素は、彗星形成当時から存在する可能性が高いという。

「これまでで一番驚きの発見です。彗星のコマの中に酸素分子があるなんて思いもしませんでした」とスイス、ベルン大学のカトリン・アルトベック博士はコメントしている。

コマと呼ばれる彗星を取り巻くガスやダストは、一般的には一酸化炭素、二酸化炭素、水で構成されている。それら3つはもちろん水の原子を有しているが、酸素の原子は全く予測されていなかったため、研究チームも何らかの間違いや汚染があったのではないかと疑ったという。しかし、酸素は彗星によく追従しており、濃度も彗星に近いほど高かった。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るさらに、酸素-水素比も観察の間安定していた。当時67Pは太陽に大きく接近していたため、これは重要なことである。8月に近日点に到達した時、彗星は最高に「アクティブ」となり、その氷を激しくガスに昇華させていた。

酸素分子は木星や土星の衛星からも発見されている。こうした衛星の酸素は、高エネルギー粒子が酸素を含む化合物に衝突した時に発生したものだ。しかし、彗星の酸素がこうしたある意味最近の反応によって生じたものならば、彗星がガスを散らし、手つかずの表面を晒すため、その量はもっと少ないはずだ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る科学者が彗星に注目する理由は、その内部にはかなり原始的な形成時の化学的な痕跡が残っており、太陽系の初期の姿の手がかりを得ることができるからだ。

「O2は彗星が形成される前、あるいは形成当時から存在したはずです」と研究チームのアンドレ・ビーラー氏は説明する。今のところ最も有力な説は、酸素は太陽系そのものよりも前から存在しており、高エネルギー粒子が太陽系が誕生することになる冷たく濃密な領域に漂う氷粒子に衝突した時に水素と共に作られたというものだ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る現在の太陽系形成モデルでは、酸素分子が彗星内部に閉じ込められる現象を説明できない。酸素は非常に反応しやすいため、酸素分子が存在すれば豊富に存在する水素と結びつくと必ず仮定されてきた。そのため、酸素が数10億年も分子状態で「生存」できたことは科学者たちに衝撃を与えている。

そういえば昨年、彗星探査機ロゼッタから送られてきた67P/チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星の画像に奇妙な物体が写りこんでいてUFO疑惑が上がったわけだが、この彗星にはまだまだ不思議と謎に満ち溢れていそうだ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る

案外ハンスペルニア説

がちかもね・・・・

三枚目の画像が四足の肉食獣が左を向いて威嚇してるように見えなくもないw

「地球の近くで彗星にブレーキをかけて

映画アルマゲドンみたいに上陸して

調査できたらすごいのに・・・」

と夢の様な事を考えてしまった

霜月に入りちょっと肌寒い朝。

水の原子…?

※4

この記事の探査機ロゼッタ(欧州宇宙機関)が今まさにそれをやってます。ただ、着陸機フィラエが日陰に降りてしまい、思うように太陽電池の電力を得られずに苦戦してます。

星の王子様いるのかな

カーズが遂に…

パンスペルミアねw

地球から遥かに離れてるのに、よく断定できるよな…宇宙なんて未知な物だらけなのに

水→H2O

一酸化炭素→CO

二酸化炭素→CO2

酸素原子は存在するし、水は水素二つ、酸素一つで構成された分子であって原子ではない。

O2分子が存在したということが重要なのに……

※10

光学スペクトル分析した結果を報告してますので、断定ではなく同定です。酸素分子の固有スペクトルは宇宙のどこでも不変です。それを観測した事実が報告されています。

>それら3つはもちろん水の原子を有しているが、酸素の原子は全く予測されていなかったため、・・・

この一文がよくわかんない

水の原子ってなに?

酸素分子の話なのに酸素の原子予測されなかったってどういうこと

CO,CO2があるなら酸素原子普通にあんじゃん

元記事なのか翻訳なのかどこの段階で間違えたか分からんけど、何が間違いかすぐ分かるだけまだまし。