この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る芸術というものはウィキペディアの言葉を借りると、「表現者あるいは表現物と、鑑賞者とが相互に作用し合うことなどで、精神的・感覚的な変動を得ようとする活動」のことを示す。

何をもって芸術とするのか、その価値や評価は人それぞれであって良いわけなのだが、相も変わらず巨匠の有名作品ばかりが高値で取引されているという現状がある。だが、だからといってアーティストの創造性が失われたわけではない。ここでは2014年に生み出された優秀な10作品をご紹介しよう。どれも野心的で、革新的で、おかしくて、社会的な傑作ばかりだ。

ジャン=リュック・ゴダール―『さらば、愛の言葉よ』

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るニューヨーク映画祭で高く評価された、名作映画として名を残すであろう本作品であるが、映画よりもむしろビデオアートに近い。非常に難解で何がテーマであるのかよく判らないのだが、どうやらゴダールの最近の飯の種のようだ。感覚的体験に訴えかける本作品は、3Dでしか味わえない最初の傑作と言えるだろう。

2. マシュー・バーニー―『リバー・オブ・ファンダメント』

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るアメフトの特待生、モデル、有名人の夫など様々な顔を持つマシュー・バーニーは、コンテンポラリー・アートの代表的な作家の1人だ。普段意識されることのない国民的な強迫観念を擬人化する彼の作品は、アメリカの暴力的で野心的な側面や、上辺だけの実情を浮き彫りにする。ここでは神経症的なシステムが人々の生活を支配し、”自由”とはほど遠い暮らしを強いているのだ。

リバー・オブ・ファンダメントでは、”偉大な作家”であることに憑かれたアメリカの作家ノーマン・メイラーの翻案が試みられた。ここでは『エンシェント・イブニングズ』が取り上げられ、メイラーの経歴をオペラ風に仕立てつつ、古代エジプト支配階級のSM的な堕落とデトロイトの凋落に見る大衆主義者の劣化を描いた。

3. クリックホール

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るアメリカの嘘ニュース配信サイト、オニオン(The onion)が立ち上げたパロディサイトであるクリックホールは、バズフィードのリスティクル(○○10選などの記事)やアップワーシーの見出しなどを皮肉っている。クリックホールのスタッフは、”くだらないリスト”というジョークが直ぐさま別の何かに姿を変化することをよく理解しているようだ。

その“別の何か”がマルチメディア・アートのプロジェクトで、”リンカーン記念館が思わず「Orz」と言ってしまう画像10選 ” や” 90年代の少年たちが大喜び! ビーニー・ベビーに詰め込んだクモの卵がついに孵化 ” などシュルレアリズム的ダダイズムに特化している。

何より素晴らしいのは、こうした皮肉に明確な対象がないことである。ただ単にふざけたアイデアをごちゃ混ぜにしただけのクリックホールの作品だが、理屈を無視すればすれるほど、”いいね!”の回数が増えて行くのだ。

4. ヒト・スタヤル ― 『見られない方法:どうでもいい説教じみた教育的展示(How not to be seen: A fucking didactic educational installation)』(アンドリュー・クレップス・ギャラリー)

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るモンティ・パイソンの寸劇からタイトルの半分を拝借したこの動画作品とその周辺に設置された展示物は、デジタル画像の可能性を追求しつつも、政治や個人的な体験を掘り下げるための辛辣なユーモアが与えられている。スタヤルはテクノロジー嫌いの人騒がせ人間などではないが、作品の中では、自己監視社会で身を隠す戦略を論じながら、監視から逃れるために、人は自らを1ピクセル以下の大きさに縮めなければならなくなると主張している。

. クリストフ・シュリンゲンズィーフ(MoMa PS1)

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る本作品は滅多ないある種の”超大作”展示作品である。映画監督、舞台演出家、パフォーマンス・アーティスト、脚本家など多彩な顔を持つ、神秘のベールに包まれた芸術家の渾身の一作品だろう。

鑑賞者はプロジェクションとモニターに備え付けられたヘッドホンによって、総統地下壕を模した回転する台座が設えられた部屋に身を置くことになる。台座の上には双眼鏡が置かれている。これを使って部屋の壁のスクリーンに映される、ナチスがテーマの映像を垣間見ることができる。中でもヒトラー風の人物がナチスの1人に平手打ちを喰らわせる映像は印象的で、”不気味なびっくりハウス指人形”効果とでも呼びたくなる。

6. GCC―『アチーブメンツ・イン・レトロスペクティブ』(MoMa PS1)

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る近年は不特定のアーティストが参加するコラボ作品の当たり年だった。湾岸協力会議(GCC)に因んで他づけられた本グループは、無意味な式典、会議、テープカットなどを世界中で公演した。

彼らが制作した写真やオブジェクトは、本物のGCCメンバーが会合した際に見せびらかしあった高価だが見かけ倒しの装飾品をモチーフとしている。金の浪費、無駄な対話、劇場政治に焦点を当てたコンセプトシリーズであり、現状打破など頭にない指導者たちの姿を効果的かつ辛辣に表現した。

7. エドワード・マーシャル・シェンク&ブラッド・トロエメル―『キーズ1&2』

この画像を大きなサイズで見る

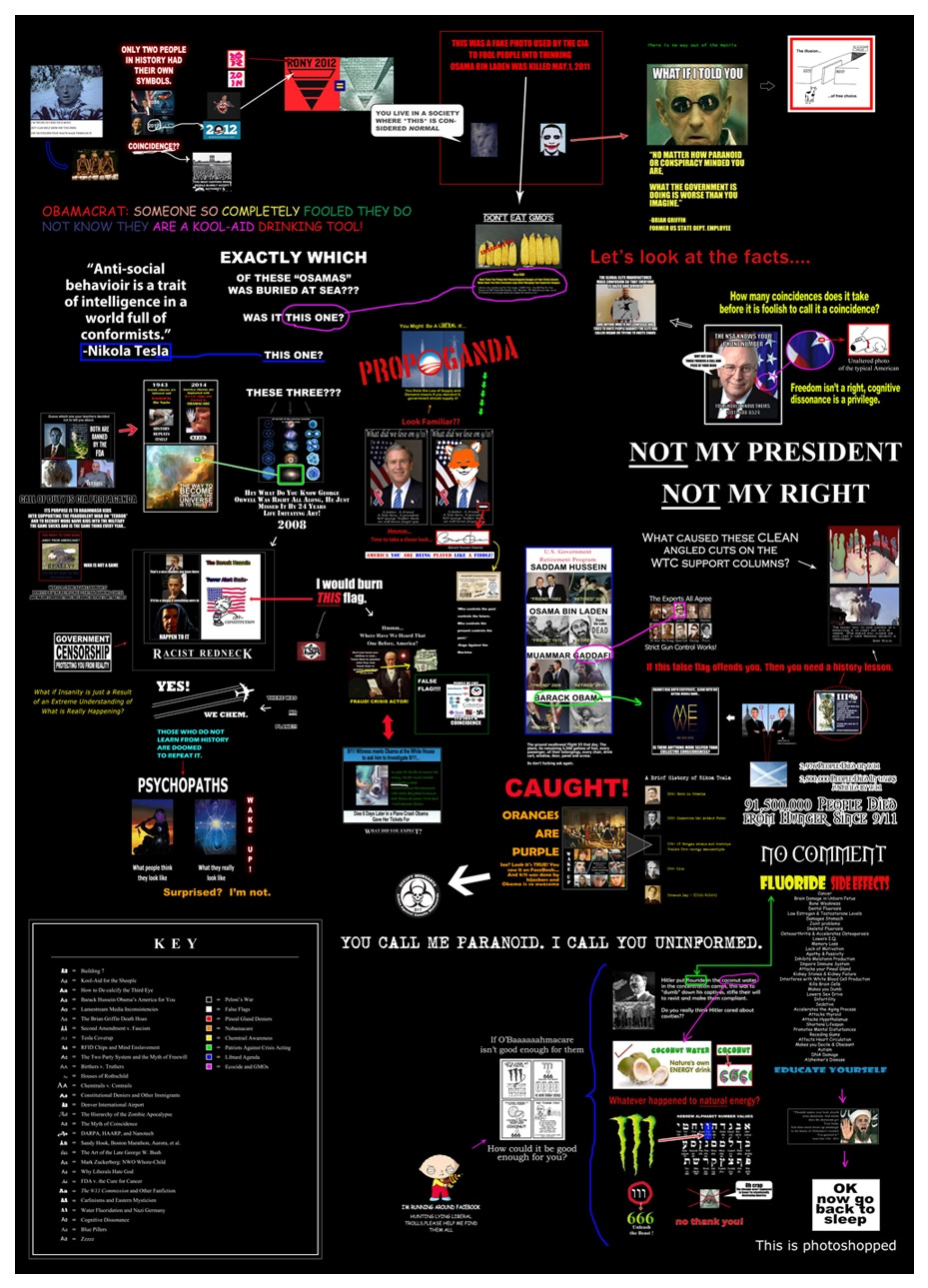

この画像を大きなサイズで見る「多様な審美眼を持つ広範なターゲット層に拡散される画像の作成」という目標を持つザ・ジョギングからのスピンオフ作品である。陰謀論のミームを目視基準として利用し、シェンクとトレメルは馬鹿馬鹿しくも恐ろしい、政治的な出来事と人物との間のナンセンスなリンクを創り出した。そして、このあからさまなパロディが右翼や陰謀論者たちにもてはやされるようになったという事実こそが、何よりも恐ろしいことだろう。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る8. ハリド・ジャラール―『ノー・エグジット』

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るパレスチナのハリド・ジャラールは、同地域に蔓延している人種差別的な状態へ向けて、先鋭的な政治作品を作り続けている。ニューヨークで開かれる個展のオープニングに出席するはずだった彼だが、イスラエルによる爆撃が開始されたことで断念することになった。そこから制作されたのが本作品である。

まず目に入るのは映像が映し出される小さなモニターだ。そして、大きな暗い部屋の中へ足を踏み入れると、巨大なプロジェクション画面にパレスチナ人犠牲者の名前が映し出される。スピーカーからはその名前を読み上げる機械的な音声が流れてくる。この作品によって、ジャラールは自身が最も精力的な活動家アーティストの1人であることを認めたのだ。

9. ジェン&ポール―『ワンストップ・ショッピング・スーベニア・シティ&チェルシー・バス・ツアー』

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るジェン・カトロンとポール・アウトローは、本プロジェクトまではパフォーマンス・アーティストとして知られていた。両者ともにポップな美的感覚の持ち主だったが、本バスツアーでは何もかもがまったく別の次元へと昇華されている。

アメリカの小売店スペンサーズ・ギフト的なショップには、精巧なコピー商品やリチャード・プリンスやダミアン・ハーストのような大物アーティストたちのフェイクが溢れている。これらのオリジナルのアート作品は、わずか1000円程度という超破格の値段で持ち帰ることができてしまう。またバスツアーに申し込めば、ジェンとポール自らがバスガイドを務めるギャラリー地区ツアーにも参加できる。なお、2人はまた実施することを約束しているので、見逃した方その動向を常にチェックしておこう。

10. 『バーニング・フレッシュティバル』(レッドライト地区)

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るバーニング・フレッシュティバルはニューヨークのロックアウェイで2日間開催された屋内の音楽フェスティバルだ。毎年恒例であり、どことなく危険で怪しげな雰囲気が漂う、オリジナリティに溢れるパーティをレッドライト地区の住人が催してくれる。同じことが繰り返されないためか、商業的な匂いなど皆無で、どこかニヒリスティックな感覚がある。ノイズ、テクノ、スポークン・ワード、パンク、ラップなど何でもアリだ。

今年のニューヨークの音楽シーンは、アートの全ジャンルの中でも最も目立たなかったと言えるだろう。手作り感は薄れ、同じような音楽ばかりが流行している。このイベントに参加したアーティストたちには、この状況を立て直そうという思いがあるのだ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る

結局のところ、芸術を芸術たらしめるのは権威とコネだよ

どんな作品だろうが、名が知られていない人間が町内会の展覧会に出したって歴史には残らないし

ネット隆盛の現代ですら、作品をアップしたところで美術館に収蔵されることはない

せいぜいスマホゲーの挿絵で糊口をつなぐのが関の山

一方、バンクシーがおっさん使って作者名を伏せて、安値で路上販売したらほとんど誰も買おうとしなかったし、

ニューヨークフィルの首席ヴァイオリン奏者が路上演奏しても誰も足を止めなかった

わけわかんね

相互作用するには感受性と

その作品、作者が求める知識が時に必要だよね。

商業的に優れている芸術は多くの人に理解されるための努力がいる。

誰に伝えたいかが重要。

普通に娯楽の延長で鑑賞するならば

有名な作者の作品をまず求めるのは必然でしょ。

素晴らしい作品だから権威ある人も認めるし世に見てもらおうと紹介もしてくれるのに

そこに至る過程を無視して極論ぶつのはどうかね

アートは哲学でしょ

わかる人にはわかる

ゴッホやゴーギャンの作品は、彼らが生きている間にはまったく評価されなかった。

それが今では高い評価を得て、高額で取引される。

上の記事の作品が、どうなるのかと考えると面白い。

賛否はともかく、一つだけはっきりしたことがある。

芸術は他人有りきで一人だけでは何もできないということ。

優秀なアーティストだけじゃなく、原石を見つけて

支えて来た人たちも素晴らしいと思うよ。

※7

「分かる人には分かる」のか、「分かろうとする人には分かる」のかどっちなんだろうか。

美術業界だけで通じる言葉で何かを語ってるつもりになっているからだめなんだな。

8

それはゴッホやゴーギャンに金運が無かったからだよ

だから今でも巷の金運の無い芸術家の作品が埋もれて

いるんだろうな

沢山の人にリーチするためには「有名である」というのは一番重要な要素だと思う

では、どうやって有名になったのか

コネとか、確かに大事だが、じゃあどうやってそのコネを作ったのか

まあ、最終的には「運」なんだと思うけど、その運を掴むために、積み重ねたものはあると思う

自分の作品を多くの人に見てもらいとか、言いたいことがあるとか、いろんなモチベーションでいろいろやってきたからここまで来たわけで

ただし、見た人が理解できるかはまた別問題

権力者なんかあ,オカルトが好きだから

自分でこういう企画をして、芸術家に裏で

自分に都合のいいアンカーを(サインやシンボル)を入れ込んでもらって

そのとうりに時代が遂行するように,無意識や潜在意識から

人を支配しようと試みる

ピンとくる物が無かったな

残念

芸術とは自然や生理現象をどこまで模倣できるか、だ。

んだ、 あんたなんかお金の話ばっかりさ!せっかくだから金とコネにまみれた作品を縁だと思って立ち止まって観て考え議論したらいい!

つくる人がいて、それに心を動かされる人がいる。

この繋がりが尊いものだと思うんだ。

好きなら好き、それで良いんじゃないですか別に。

価値を感じるなら好きなだけお金も出せば良いし。

語るだけ馬鹿よ。

個人的には、アートを芸術と訳すことに違和感を覚える。

アートは思想の発露であって、芸術とは別物の気がする。

美大生の時に、有名なアーティストに作品代行してもらって講評会に出してみたかったけど実現しなかったな。先生達の先入観や芸術の価値はなんだろうと、先生の裏をかいてやろうとした作品を作った友達もいたけど、先生達はその意図を理解できなかったみたいだしものすごくもやもやした。

アートは自分の言いたいことを言う場、みたいな認識で大半の作者は作ってるのかなぁ、と美大を目指してる身として思ってる

ただ好きなものを作っても名前が売れないんじゃ、政治的にでも社会的にでもメッセージを発信しないと注目されないのがアート今のなのかね

芸術は「何を作ったか」も大切だが、「誰が作ったか」かも重要。

でもそれは別に悪いことじゃない。

子供が描いた絵は誰がどう見ても落書きだが、親にとっては宝物じゃん?

現代アートは批判されがちだけど俺は全然詳しくないけど好きだよ なんか不思議な気分になってきて面白い

映像作品に偏ってるせいとゴダール、マシュー・バーニーで始まってるせいか選者のセンスが古臭く感じるな。90年後半から00年代前半の美術手帖を見てるみたい。ビル・ヴィオラとか好きそうだし。

ガラパゴスすなぁ

買ってまでして欲しいかというと微妙

とことんまで自己表現のみに没頭してる。エンタメしてない

>ニューヨークフィルの首席ヴァイオリン奏者が路上演奏しても誰も足を止めなかった

これは違うと思うよ。その人の実力がどうだかわからないけど、本物が演奏すると、チューニングの音色だけでもホレボレする。

現代アートの根幹に「既存の価値を捨てて目新しさを追求すること」がある気がしてならない

写真や映画が登場して以降、写実に価値が薄れていってコンセプトが偏重されているんだろうけど

たぶん、その感覚が既存の価値としてのアートを求める人々とズレを生んでいるのではないかな

現代アートと言われるもののほとんどに食指がピクリとも動かない。

古い人間で結構。川瀬巴水の版画集と共に一生生きていくよ。