この画像を大きなサイズで見る

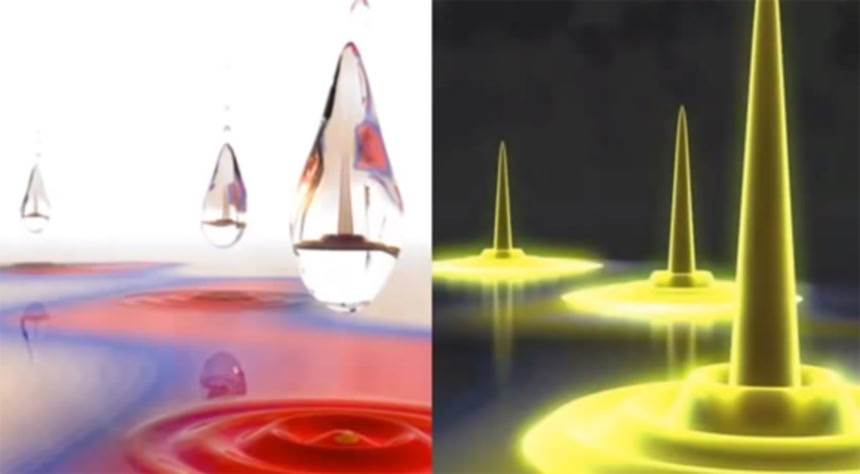

この画像を大きなサイズで見る固体の物質中に存在するが、液体に似た挙動を示す、まったく新しいタイプの微小粒子集合体が、ドイツ、フィリップ大学マールブルクの研究チームにより発見された。この集合体は「ドロプルトン(Dropleton)」と命名された。

この新しい量子実体は「準粒子」の一種で、非常に小さく、まばたきすると見逃すほど生存時間が短い。準粒子は、固体中に存在する他の基本粒子の結合体で、特異な性質を持つもののことだ。

研究を率いたマキーロ・キラ氏は、取材に対し「ドロプルトンは物質の新しい構成要素の1つであり、固体中に存在する複雑な多粒子構造体を形成するための安定した構成要素の1つだ」と語った。「われわれの発見により、固体中に存在する既存の準粒子の『周期表』に新要素が追加される」と。

この画像を大きなサイズで見る

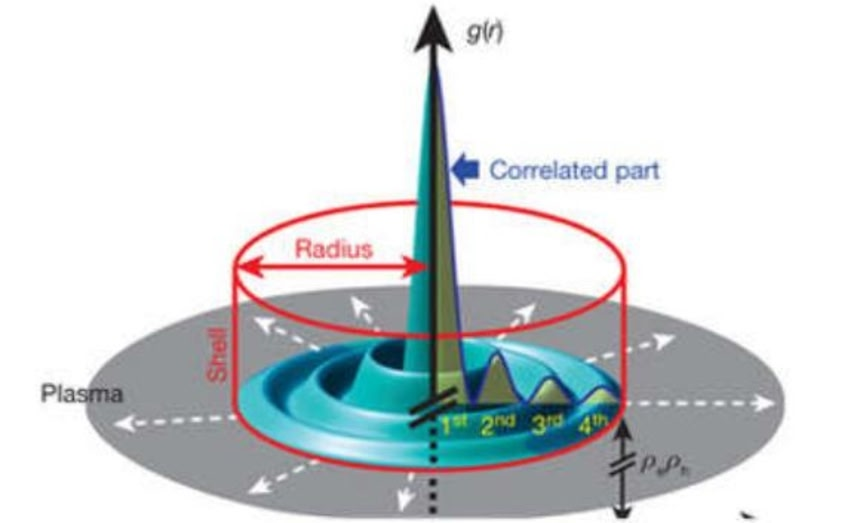

この画像を大きなサイズで見る各ドロプルトンもしくは「量子液滴」は、およそ電子5個と正孔(固体中の電子が移動して量子的な”穴”)5個で構成されると考えられており、光による励起で短時間の間、波紋を立てるなどの液体の水のような性質を持つ「液滴」1個に凝縮される。ドロプルトンの生存時間は、わずか25ピコ秒(1ピコ秒は1兆分の1秒)だそうだ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る今回の研究に参加した米国立標準技術研究所が発表した声明によると、あっという間に過ぎ去るこの生存時間も、光が特殊な形態の物質とどのように相互作用するかの研究をその間に行うには十分な長さだという。

今回の発見は主に、光子(光の粒子)と物質との間で起こる反応についての理解を深めるために活用される。またドロプルトンは光に対する感度が高いため、光を検出する電子装置などにも応用できるかもしれない。

日本はこれをいち早くHENTAI技術に使うべきだ。

泥プル㌧

なるほど、わからん!

なるほど…わからん

1兆分の25秒とかすでに時間の単位もイメージできなくなってきたw

まるで遺影のようだな。

※6 「必要」かは微妙。イメージとしては陽子と中性子、電子から新しい種の原子を作ったようなもの。今回の原料は、ホールと電子だけど。

※11 大半の理論は、物質の状態に依存しない。依存する理論も、どこかの係数を0や1、無限大に飛ばせば他の相にも当てはめられるのが普通だね。

※7,8,9,16

違う。非晶質は規則正しい結晶を作らない固体、みたいなものだから今回述べられている系よりももっとマクロな話。

うーん、今回の発見は電子レベルの大きさのクラスター、とでも呼ぶべきか。

物質を構成するために必要な物質の一つとして考えればいいのかなぁ?

でもその存在は非常に短命?じゃ、どこから生まれてくるの?

文末にある

「回の発見は主に・・・」は「今回の発見は主に・・・」でいいのかな?

ガラスとは違うの?

ゲルと違うのか?

あと、記事タイトル個体→固体じゃね?

ガラスみたいなもんか?

T-1000「液体と個体の両方の特性を持つ金属はまだ出来ないのか?」

固体液体気体とかわけずに全部一つの等式で表せる理論とかないの?

日本人がつけたような名前だな。固体なのに液体の性質、泥、プルッとして…。

そうだドロプルトンと名づけよう!みたいなね。

これがわかる人はすごいな。

よく分らんがとりあえず名前が可愛い事だけは分った

星型のキララじゃん

スライムって事か

ネーミングはなんかいいな

日本人なのになんとなんくも固体っぽくて液体っぽい印象を名前から受ける

斬艦刀つくろう斬艦刀

ドロプルトンはなかまをよんだ

AFPBB Newsの文章が意味不明すぎるw

原子核は、真空中での複数の陽子と複数の中性子からできているのと似て、

これは、物質中での複数の電子と複数の正孔(電子の抜け穴)からできているわけか。

超伝導では、ひとつの電子とひとつの正孔を結び付けられたクーパー対によって

ひき起こされると考えられるが、ドロルプトンも同様の仕組みで起こってるのか。

超伝導の研究にも結びつくかもしれん。

さっきの※番号全部1つずれてた……

※22

クーパー対は 電子-電子、電子-ホール、ホール-ホール どれもありですね。

クーパー対は主にフォノン-電子相互作用(たまにプラズモンとも結合)で生じるけど、これはフォトン-電子あるいはプラズモン-電子の相互作用でできてるみたいだから、超伝導の前に量子光学の研究対象となりますね。

マヨネーズやケチャップみたいな感じ??

将来、知らないうちにドロプルトンの活躍が広がるんだろうな

聞いた感じ結構すげー発見じゃね?

十分に知識ある人なら多少文が変でも読み飛ばせるだろうけど、そういう人は原文ママでも読めるんだよなぁ…

もっとおかあさんみたいに説明してくれ。

>>29 大人になったら分かるようになるのよョ。

そっと視線を外し、俺は途中で読むのを諦めた

※つけてる人が日本語で言ってるのかすら分からん

あ、これまずいかも。

「低温に保持されながら光で照射されると、GeとSiの中に電子-ホールのプラズマの凝縮相が形成される。Ge中に電子-ホール液滴すなわちEHDがつくられるとき(以下略)」(キッテル固体物理学p.472)

このドロプルトンとやら、製法・寿命・構造・性質どれをとってもこのEHD(electron-hole drop)となんら変わり無い。この本は一番有名な固体物理の教科書で、日本語訳も2005年に出てる。同書にはEHDの写真まで載っている。

つまり、ミスで既知の現象を「新発見」してしまった可能性が非常に高い。どうするんだろうこれ。

>>33

たぶん既知のEHDと比べて電子・正孔の数が極端に少ないんじゃない?

それであえて量子液滴と呼んでいるのでは。

※35

うーんそうでもないですね。

それこそクーパー対レベルのEHDも知られていますし、EHDも「量子液滴」と呼びますよ。

>>36

そうなんだ。じゃあ、やらかしかたのかも知れないですね。

平たく言うと、

タカクリ粉

既知のはたぶん四次元粒子のドラミニモンでしょ

ほーんドロプルトンねーなるほど、うんうん

で、味は?

※39

ゼラチン質で水っぽい中に甘くないカカオのような芳香がある感じ

味って言うほどでもないけど強いて言えば…、硬水をざらつかせた味・・・?