この画像を大きなサイズで見る

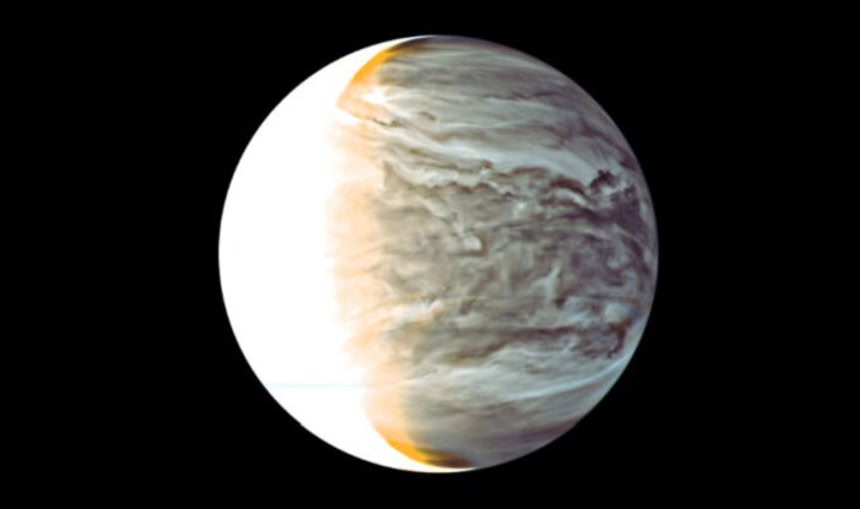

この画像を大きなサイズで見る金星の大気を研究していたドイツの天文学者によって、 金星の昼側の大気に含まれる「酸素」が観察されたそうだ。

昼側とは、望遠鏡で覗いたときに光って見える部分だ。ちなみに欠けて見えるところが夜側で、月の満ち欠けと同じ理屈だ。

金星に「原子状酸素」があるだろうことは理論的にはすでに知られていた。それが夜側で検出されたことはあったが、昼側でも検出されたのは今回が初めてのことだ。

今回の発見は、金星大気の力学とその循環パターンを理解する新たなヒントであり、将来的な金星ミッションを成功させる大切な情報になるかもしれない。

似ているようで大きく異なる地球と金星

金星は大きさや密度が地球によく似ていることから、「地球の姉妹」といわれる惑星だ。だが2つの惑星にはまったく違うところがある。

地球には豊かな水があり、多種多様な生命が宿る。一方、金星は地獄のようなところだ。大気はほとんどが二酸化炭素でできており、それによる温室効果のせいで平均気温は460度もある。

二酸化炭素の雲からは酸性雨が降り、大気全体がものすごい速さで金星の周りを回っている。

そのおかげで金星の雲の下では、時速約700kmもの突風が吹くことがある。地球上で観測されたもっとも速い台風でも風速時速407kmと言えば、金星の風の強烈さが少しはイメージできるだろう。

なぜ金星は地球とこれほどまでに違うのか、そのはっきりとした理由はわからない。

両者はもともとよく似ていたのに、どこかの時点で何かが違ってしまったのだろうか? それとも、誕生したときからまったく違う存在だったのだろうか?

金星の大気を理解することで、その謎を解明するヒントが得られるかもしれない。そのための重要なパズルのピースが酸素なのだ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る金星の昼側で発見された原子状酸素

ちなみに今回、金星の昼側で酸素が見つかったと言っても、それは私たちが普段呼吸しているものとはちょっと違う。観測されたのは正確には「原子状酸素」だ。

私たちが吸っている酸素は、2つの酸素原子がくっついた「分子状酸素」すなわちO2だ。

一方、原子状酸素は酸素原子たった1つだけの状態で存在している。だから、ほかの原子とすぐに反応してくっついてしまうために、あまり長持ちしない。

地球では、原子状酸素は空の高いところにある。太陽の光によってO2が分解されるからだ(これを「光分解」という)。

同じようなことが、金星でも起きていると考えられている。太陽の光が二酸化炭素の大気に当たると、光分解によってCO2が原子状酸素と一酸化炭素にわかれ、さらに一酸化炭素も光分解される。

こうした原子が、太陽の光が当たらない夜側に流れていくと、再び結びついて二酸化炭素になり、そのプロセスで金星の夜側が光る。

実際、原子状酸素は金星の夜側では観測されているのだが、昼側ではまだ見つかっていなかった。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る金星の昼側で原子状酸素を確認

そこで、ドイツ航空宇宙センター「DLR」の物理学者ハインツ=ヴィルヘルム・ヒューバース氏らは、DLRとNASAが運用する成層圏赤外線天文台「SOFIA」で、金星の昼側の酸素を探すことにした。

SOFIAは飛行機に搭載され、地球の空から赤外線を観測する飛行天文台だ。今回の観測では、3回のフライトによって、金星の昼・夜側とその境目(明暗境界線)の計17カ所のデータが集められた。

すると、17カ所すべてで原子状酸素が検出されたのだ。

原子状酸素がもっとも濃かったのは、地表から100kmの高さだ。このことは、金星の研究者にとっては大きな意味がある。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る金星の大気には、2つの大きな循環がある。1つは高度70km以下のもの。その高さの大気は、金星の自転とは逆方向に流れている。もう1つは、高度120km以上のもので、太陽側(太陽直下点)からその反対側(太陽対蹠点)へ向けた流れだ。

つまり原子状酸素が一番濃いのは、この2つの大気循環パターンの間ということだ。だから原子状酸素を利用すれば、金星の大気循環を調べる便利なツールになるかもしれない。

なぜ地球と金星は似ているようで大きく違うのか? 金星の大気を調べれば、その謎を解く重要な手がかりも手に入るかもしれない。そしてそれは将来的な金星探査ミッションを成功させる大切な知見にもなることだろう。

この研究は『Nature Communications』(2023年11月7日付)に掲載された。

追記:(2023/11/12)本文を一部訂正して再送します。(2023/11/13)トップ画像を差し替えて再送します。

References:It’s Official: Oxygen Has Been Directly Detected in Venus’ Dayside Atmosphere : ScienceAlert / Astronomers Directly Detect Atomic Oxygen on Venus | Sci.News / written by hiroching / edited by / parumo

後は氷の小惑星を落とせば人が住める様になるかも

>なぜ地球と金星は似ているようで大きく違うのか?

超大昔に自転方向と逆向きに巨大な月並みの衛星が

激突したのが原因でおかしくなったというのを聞いたことがある

地球のジャイアントインパクトと同じ事が起きた

ただし衝突する向きや構成素材にズレがあったと

考えられる。これが後々環境変化に影響したんじゃないかね

あとやはりと言うか太陽との距離が近すぎた

昔、海があったかどうか未だに議論されてますが

恐らく最初はあったけど蒸発したんだと思う

金星こそ過去に生命が居たと思いたく成る

金星大気中に酸素が存在する事は、なんとなく予測出来てた。

金星大気で温室効果を受け持ってるのが炭酸ガスと水蒸気である、と言う話を

以前とある本で読んだ事が有ってね、そしてその水蒸気が強い紫外線にあたると

水素と酸素に分かれて、水素は軽いから逃げていくけど酸素は重いからそのまま金星に残る。

って話だったんだ、その本ではね。

地球にスーパー暴風が吹かないのは月が抑えているから

月は衛星としたはかなり大きく本来なら木星や土星クラスの天体が持つ大きさで、地球クラスの岩石惑星が持つのは異例

月クラスの衛星が必須となるならば、水をベースにした酸素呼吸生物が発生する確率はこれまで考えられていたよりも格段に下がる

宇宙人 会えないかも…

地球だってマグマオーシャンが冷え固まった位から後に海になる大量の雨が降りだす間の期間は金星みたいだっただろ

やっぱり太陽との距離の違いが決定的要因だと思う

ハビタブルゾーンの境は金星と地球の間にあるし