この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る「地球の文明を滅亡させる恐れがある小惑星が接近!」そんな恐ろしげなタイトルの記事をよく見かけるが、それらは地球に直撃することなく、我々は現在を生きている。

かつて地球の王者だった恐竜が絶滅したように、危険な小惑星というものは確かにある。だが、それほどヤバイものが追突するなら、今の技術をもってすれば事前に予測できるはずだ。

とはいえ、あらかじめ、地球に接近している小惑星の数と大きさを知り、安全に備えるのも良いだろう。

世界を滅亡に導くほど巨大なものから、それほど被害を及ぼさない極小さなものまで、ここでは地球に接近する小惑星とその衝突リスクについて見ていこう。

小惑星が地球に直撃する可能性は?

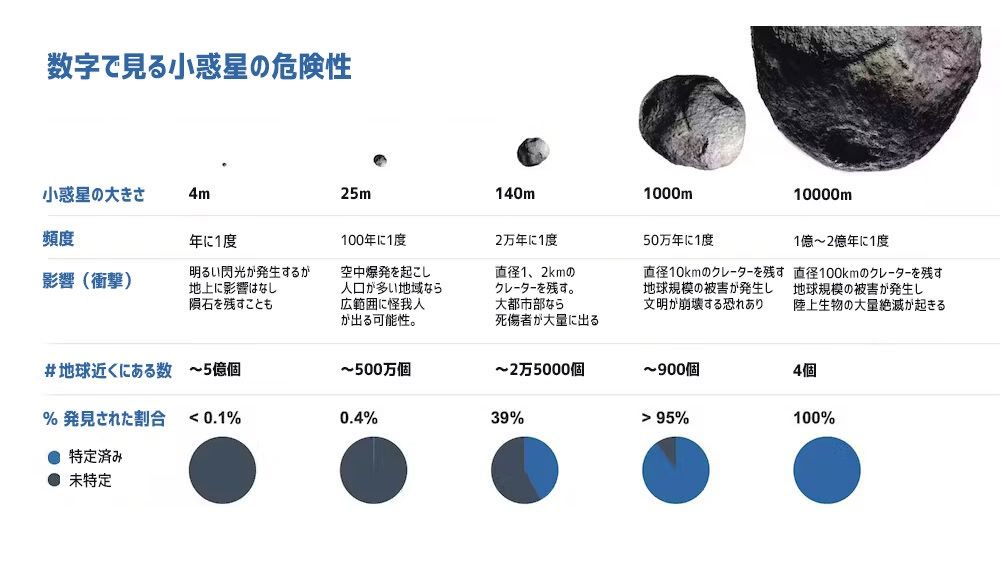

地球に衝突する小惑星のリスクについては、NASAのインフォグラフィックを見ればわかりやすい。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るたとえば、自動車くらいの大きさ(4m級)の小惑星なら、地球のそばには5億ほど存在し、数が多いだけあって年に1度くらいは地球に衝突してる。

だがそれが地球に命中したときの衝撃はずっと小さいし、被害もずっと小さい。

明るく輝く火球として観察され、そのかけらが隕石となって落下してくることもあるかもしれないが、ほとんどは大気圏で燃え尽きてしまう。

一方、恐竜を絶滅させた小惑星は直径10kmほどだったと考えられているが、そのクラスのものは1億~2億年くらいの頻度で落下する。

もしもそれが起きれば、恐竜の時代と同じような大量絶滅が起き、地上の生命は一掃される。その後には直径100kmもの巨大なクレーターが残されるだろう。

まさに空からの災厄そのものだが、それが落下する頻度を考えれば、今生きている人たちが心配する必要はないだろう。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るどれくらいの数と規模の小惑星が地球とニアミスしているのか?

ではいくつかの小惑星が地球に衝突しているかたわら、ただすぐそばをかすめ飛んでいくだけの小惑星はどのくらいあるのだろうか?

Live Scienceでは、それについて次のようにな理屈で解説している。

たとえば、4m級の小惑星なら年に一度くらいの頻度で地球に衝突する。ここで地球の表面積を2倍にすれば、その数は1年に2個ということになる。

地球の半径は6400kmだ。その表面積が2倍になったとすると、その時の半径は9000km。

このことから、4m級の小惑星は1年に1回、地球の表面から2600km以内(地球の半径と2倍の表面積をもつ地球の半径との差だ)を通過すると考えられる。

さらに表面積を2倍にして考えてみれば、地表から6400km以内を年に2個の4m級小惑星が通過していると推測できる。これは、最近の接近した小惑星の記録とよく一致している。

ただし、メディアが大騒ぎしている小惑星のほとんどは、数千kmどころではない、もっとずっと遠くを飛び去っている。

そもそも天文学者にとっての「接近」は、普通の感覚の「接近」とはずいぶん違うのだ。天文学的には、30万キロ離れた月よりも近くを通過すれば「接近」なのだ。

その意味での接近は、2022年には126回、2023年ではすでに50回ほどあった。

では、直径1km以上の本当に大きな小惑星について考えてみよう。これも先ほどと同じ理屈で推測できる。

そして文明を滅亡させかねないような衝突が50万年に1度程度起こるのだから、その間、1km級小惑星は何千回も月の内側をかすめ飛んでいると言える。

実際にそのような出来事は、近い将来起こる。2029年、小惑星「153814(2001 WN5)」が地球から24万8700kmの距離を通過するのだ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る地球文明を滅ぼすほどの小惑星が来ることは当分ない

1kmを超える小惑星の約95%はすでに発見されている(と推定される)。そして残りの5%は、現在捜索中だ。

新しいものが発見されれば、今度はそれが地球にとってどの程度危険なものなのか評価されることになる。

そうした危険を表したものが「トリノスケール」だ。もっとも危険のないものは0で、衝突のリスクはほぼないと言っていい。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る反対にもっとも危険なものは10。これは確実に地球に衝突する小惑星で、その際の被害も文明を滅亡させかねないと予測されるものだ。

幸いにして、今知られている小惑星はどれも0だ。また過去を振り返っても、4(接近の距離が近く、注意すべきもの)を超えたものはない。

だからメディアが「巨大小惑星が接近!」と騒ぎ立てたとき、本当に気にすべきなのはこのトリノスケールで何点なのかということだ。

人類はさらなる幸運にも恵まれており、科学技術の発展のおかげで、いざトリノスケール的に危険な小惑星が現れたとき、対策を講じられる可能性が出てきた。

たとえば2022年のDARTミッションでは、宇宙船を小惑星に衝突させ、その軌道を変えることに一応成功した。

たとえ恐ろしい小惑星が飛来したとしても、人類はかつての恐竜とは違う運命を勝ち取れるかもしれないし、そうでもないのかもしれない。

References:How many ‘city killer’ asteroids narrowly miss Earth each year? | Live Science / written by hiroching / edited by / parumo

当たらなければどうということはない

後に「2023NT1」と命名された小惑星が2022年7月13日に地球から約9万6600kmの地点(地球と月の距離である約38万kmの4分の1の距離)に接近していたものの、誰も気がつく事なく、2日後の7月15日になって初めて、南アフリカの天体望遠鏡がこの小惑星を発見したという事がありましたね。

2013年にロシアに落下したチェリビャンスク隕石の大きさは約20m、今回の2023NT1の大きさは約60m(20階建てビル相当)とされており、近年地球へ接近した小惑星の中では最大級とされるそうです。

地球に大規模な被害を及ぼす大きさには至っていなかった事だけは幸いでしたが、局所的に大きな被害を及ぼしかねない小惑星が見逃されていた点については、今後の課題とも言えそうですね。

>>2

オウムアムアのようにとんでもない速度だと発見した時には手の打ちようがないかもなことがあるかもしれませんから、早く発見できれば早いほどどうにかできるでしょうね。それを考えると10㎞級が四個というのも太陽系内は100%発見できているでしょうけど、系外からのモノを発見できるようにしたいなと思わずにいられません。木星軌道くらいで見つけられればどうにかできるかも?

これはここだけの話だが、石油リグで働いている屈強な漢達が地球に衝突するはずだった小惑星を破壊する作戦が過去に遂行されたことがあるんだ!!!!

他にも、スペースシャトルが単独で小惑星に突っ込んで地球を救ったこともある

危険な小惑星探査が本格的に始まったのは1994年のシューメーカー・レヴィ第9彗星の木星衝突以降なので、0からスタートして30年もたたないうちにかなり成果を上げているともいえる

あと宇宙が広すぎて、それこそ本格的な宇宙での観測・探索機器を充実させないと現状の探査網ではなかなか難しい