本記事はアフィリエイト広告を利用しています。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る「生命は必ず道を見つける(Life will find a way)」これは映画『ジュラシック・パーク(1993年)』の中で、メスしかいないはずの公園内に孵化した恐竜のカラがあることを知り、ハモンド博士がつぶやいたセリフだ。

『Nature』(2023年7月5日付)に掲載された研究では、そんなあり得ないはずのことが確認されている。

インディアナ大学などの研究チームは、生きるうえで最低限度の遺伝子しか持たない細菌を人工的に作り出した。

理論上、その人工細菌には突然変異が起こりえない。つまり進化できないということだ。それなのにたった300日で人間なら4万年分にも相当する進化を遂げていることが確認されたのだ。

その細菌はどうにかして「道を見つけた」のだ。この事実は生命の起源など、生物のさまざまな疑問を解明するヒントになるだろうとのことだ。

進化できないはずの人工細菌が大幅に進化

インディアナ大学の進化生物学者ジェイ・T・レノン氏らの研究チームが確かめたのは、「生きるために最低限度の遺伝子しか持たない生物は進化できるのか?」ということだ。

進化の原動力となるのは、遺伝子の突然変異だ。突然変異によってたまたま有利な力を手に入れることができれば、その生物は繁栄し、その進化が子孫に受け継がれていく。

だが、突然変異は、ある遺伝子がそれまで持っていた機能が失われるということでもある。

ならば、生きるために不可欠なギリギリの遺伝子しか持たない生物は進化できないはずだ。突然変異のせいで、生命を維持するために絶対必要な機能が失われてしまうからだ。

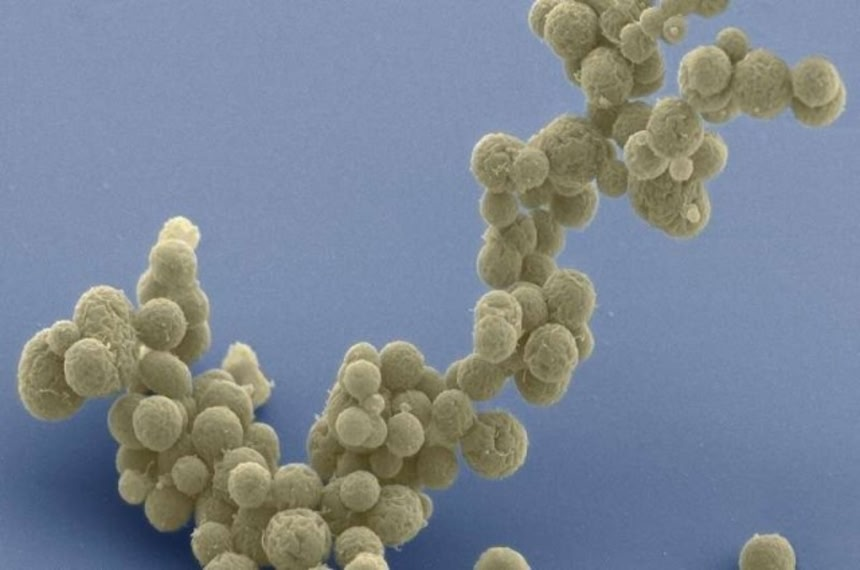

レノン氏らはこれを確かめてみることにした。そのために「マイコプラズマ(Mycoplasma mycoides)」という細菌から遺伝子の45%を取り除いた。

取り除かれたのは、どれもなくても大丈夫なものばかり。そして残された493個の遺伝子は、どれも絶対に必要なものばかり。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る1つでも欠ければ、この人工マイコプラズマは生きることができない。これまでの常識によるならば、「突然変異の余地がないため、進化できない」はずだった。

ところが実際は、簡単に突然変異が起きることがわかったのだ。ただ普通に300日間育てただけで2000世代分、人間で言うなら4万年もかかるような進化を遂げていた。

最小限の遺伝子しか持たない人工マイコプラズマは、どうにかして「道を見つけた」のだ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る人工細菌は自然の細菌より速く進化

そこで研究チームは、この進化した人工マイコプラズマ(進化人工細菌)の生命力を調べてみることにした。自然のマイコプラズマ(自然細菌)や、進化していない人工マイコプラズマ(未進化人工細菌)と”バトル”させてみたのだ。

やり方は簡単。進化人工細菌・自然細菌・未進化人工細菌のうち2グループを、試験管の中に同じ量だけ入れてみる。

しばらくすると、どちらかが多数派になる。その多数派は、それだけその環境にうまく適応できた、つまり強いということだ。

この結果、自然細菌は未進化人工細菌よりは強かった。ところが進化人工細菌は自然細菌を凌駕したのだ。

この人工マイコプラズマは、遺伝子をはぎ取られたおかげで、試験管内の環境に適応するための力を失っていたはずだった。それなのに進化を重ねることで、失われた力を取り戻していた。

ちなみにこの進化で一番大きく変貌をとげた遺伝子は、細胞の表面を作り上げるものだったという。だが中には機能がよくわからない遺伝子もあったとのことだ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る生物の適応能力の高さ

必要最小限度の遺伝子しか持たない生物は、どうやって進化をしているのか?

その謎の解明は、感染症の治療・共生菌の理解・人工細菌の開発ばかりか、生命そのものの起源など、生物に関するさまざまな疑問を解く重要なヒントになるとのこと。

この実験は、遺伝子的にもっとも単純な生物であってすら、速やかに環境に適応する自然選択の力が備わっていることを証明している。

すなわち「生命は必ず道を見つける」ということだ。

References:Evolution of a minimal cell | Nature / Artificial cells demonstrate that “life finds a way”: 2023 news: News: News & Events: Department of Biology: Indiana University Bloomington / Artificial cells demonstrate that ‘life finds a way’ / written by hiroching / edited by / parumo

追記(2023/07/09)誤字を修正して再送します。

この技術をドラ焼きに融合するわけですね!

>>1

バイバインいる?

>>1

うろ覚えだけど進化&退化させるライト無かったっけ?

必要最小限度の遺伝子しか持たない生物だからこそ、それからの進化が早いのは当然だろう

生き物は単に死ななかった者が生き残るのだ、とか思ってたけど、ちょっと変わると死んじゃうはずの生き物も変わって生き残りの道を見出すなんて驚きだ

生命は必ず道を見つけるって至言なんだなぁ

今までの突然変異と自然選択だけでは説明がつかない、進化には未知のメカニズムがあるということだろうか?

もし未知のメカニズムが存在するとしたら、それは何処に隠されているんだろうか?

>>5>>7>>11

「変異すると生きていけない」遺伝子を変異させられるかも知れないメカニズムが実は既に知られている。

遺伝子重複がそれで、生物には同じ遺伝子を複数繰り返し持っている場合がある。それにより元の遺伝子の発現を担保しつつ、変異した遺伝子もストックし時に発現した個体を生じさせ、変異した遺伝子の表現型の方が有利な場合はそちらを発現させた子孫の方が残っていくという過程をとるなら、「変異すると生きていけない」遺伝子を変異させられるかも知れない。

ただ、細菌なら単に増殖力にあかせたある種の力押しかも知れない。

まー突然変異ってなにも欠損だけで起こるもんじゃなし、重複や挿入とかあるから理論的に不可能なわけでもない

そもそも最低限生存に必要な遺伝子ってのが人類の脳ミソで断定したモンだから、そこの再考も考慮しなくちゃな

それはそれとして、最低限の遺伝子にすると進化の速度が速まるってなんかゲームみたいで面白いな、進化ツリーっぽい

>>5>>20

他にも書いてる人がいますけど、むしろ進化が早いってことは遺伝子に重要な変異が起きやすく不安定であり、自然の細菌の遺伝子には冗長性がある分安定してるから重要な変異が少なく進化が遅いということかと

生物ってのはほっとくとどんどん壊れていく壊れやすいモノな上、遺伝子の複製過程なんか見てると複雑ですがその分ミスが起こるのも当然って感じなので

突然変異ってのは常に起きているものであり、それが中々起きないように思えるのは生物が進化により大事な遺伝子から変異を逸らしたり修正する能力を身につけたからって考えたほうがよい

とどのつまり、むしろ突然変異と淘汰の効果が環境に対して、より制限を受けずに発揮されたものがこの結果なんだと思いますよ

とはいいつつ、他の未知なる効果がある可能性も否定しませんけどね

響く愛だけ頼りに?

>残された493個の遺伝子は、どれも絶対に必要なものばかり

科学実験としてはまずここに間違いがあることを疑うべきだと思うけど…

>>7

これよね。

「絶対に必要な遺伝子しか残さなかったのに

突然変異できたのは凄い」と考えるより

「突然変異できたのだから残した遺伝子は

絶対に必要な物ばかりではなかったのだろう」

と考える方が理に適ってると思う。

>>11

役割が分からない遺伝子を新たに生成してるよ。

極小のマイコプラズマの遺伝子の一部をどうやって取り除いたかの方がビックリ

>>8

>極小のマイコプラズマの遺伝子の一部をどうやって取り除いたかの方がビックリ

人間も細菌も、ヌクレオチド鎖1つで見ればサイズ同じだけど…この人一体どういう想像してるんだろ

人間に比べたら細菌のDNA情報量は少なくて編集しやすいから、実験に用いられたって話でしょ

良い感じに役立つ細菌を作り出したつもりが知らないうちに制御を失うってパンデミック映画みたいなのはゴメンだよ

2つの最小細胞が使われていて、その1つJCVI-syn3Aはクレイグ・ヴェンター研究所が作成してる。生存に必須な遺伝子を探索後、合成されたゲノムがホスト細胞に導入されているらしい。

ナノ細胞

こ わ い

自然細菌には「あえて進化を止める」機能が備わっている可能性もある

大海嘯不可避

計算上2000世代かかるような進化を何世代で達成したのか掛けよ、そこ比較しないと意味ないだろ

これは結構デカい発見やね。

突然変異と淘汰の結果では説明がつかない。恣意的に働く何かが存在しなきゃここまで早く変化できない。

つーか、生命の事が分かれば分かるほど謎が増えていく。生命の発生と進化を完全解明できたら、この宇宙という構造も同時に理解できるんじゃないかな。

そこは進化ではなく量子通信だろ

もしくは上位次元の並列バッファから自動保護機能が発動したとか

>>21

量子通信ってどこと通信してると思うの?その根拠は?

いや否定してるんじゃなく面白い考えだと思うけど、

どうしてそう考えるのかが純粋に気になる

>>23

いやネタでしょ

ゼロから生まれたことに比べれば

それより難しいことなんかあるわけないよな

本当に必要最小限なのかというのもあるけど、転写する長さが違うと働きが異なるとかいうのもあったし、まあ普通に人類の知識が足りてないだけかもなー

ハモンド博士じゃなくてマルコム博士だと思う

人類滅亡に進んでそう

前提がおかしくない?

本当に最低限度の能力以外を削れたかどうかが未だ怪しいんじゃない?

「生きるうえで最低限度の能力しかない細菌を人工的に作り出した」と学者が思っているだけでしょ?

記事中で既に自分達でも指摘してるけど

まぁ、どちらにせよ生命なんて元々が最低限の遺伝子もへったくれもない中で出来上がって来たんだから、世代を残す事すらできない遺伝子状態でも外圧により何とかする事があると思うけれども。

ただ、それはDNA/RNAやら細胞・核膜やらがあると逆に難しいのかね

そしてここで論じているのはそう言う事ではないか

でも、変異の要因である遺伝子により組み込まれている自己遺伝子組み換えや生殖による遺伝子組み換え以外の外部要因である紫外線やウィルス等による突然変異を考えると、最終的にはそれも含めて「生命は道を見つける」と言う事だと思うんだよなぁ

タコやイカのように同一個体での自己遺伝子組み換えのみによる「生命は道を見つける」だと全く違う話だけど突然変異と進化を考えるとどうしても外圧を無視できないかと