この画像を大きなサイズで見る

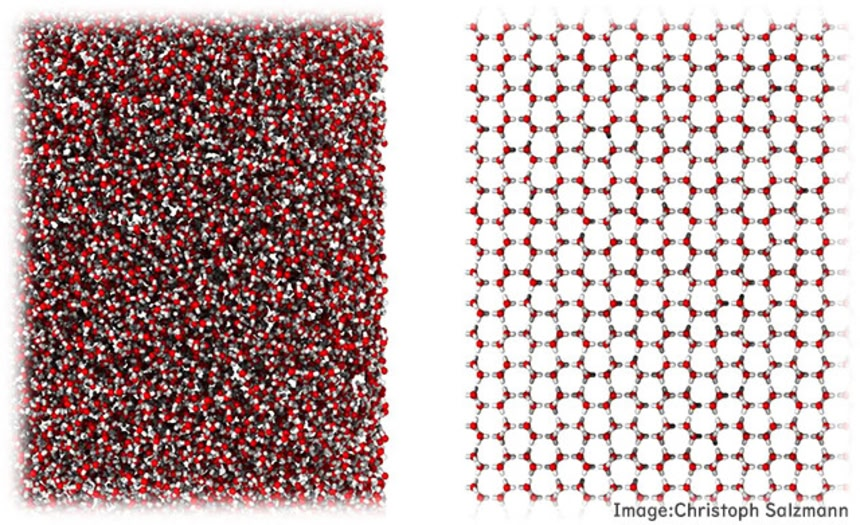

この画像を大きなサイズで見る科学者が氷をカクテルのようにシェイクしたら、まったく新しい氷が出来上がってしまったそうだ。それは水に浮きも沈みもしない。

『Science』(2023年2月2日付)で報告された新しいタイプの氷は、液体の水によく似た「非結晶氷」だ。

氷でありながら密度が水とほぼ同じなので、水に入れても浮きも沈みもしない。それどころか、もはや氷ですらなく、ガラス化した水とすら言えるかもしれないという。

この不思議な氷は、地球上ではまったくの新顔だ。だがもしかしたら、木星の氷の衛星などでは、自然に形成されている可能性もあるそうだ。

水に浮かないし沈まない、地球上にはない不思議な氷

この不思議な新しい氷の作り方はシンプルだ。

容器を氷で3分の1ほど満たし、もう3分の1にステンレスの球を入れる。これを液体窒素でマイナス195度まで冷やす。そしてカクテルでも作るかのようにシャカシャカとシェイクする、それだけだ。

通常、地球上にないタイプの氷を作るなら圧縮するのが常套手段だ。

だが、この「ボールミル」というシェイクマシンなら、ステンレス球が氷を粉砕して、格子状に並ぶ原子をちぎってしまう。

低温ボールミルは、ゴムやチーズのような柔らかい物質を粉末にするときに使われるが、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンの化学者クリストフ・ザルツマン氏らは、それを氷で試してみたのだ。

すると、ただの細かい氷の粉ができるだけかと思いきや、地球上にはないまったく新しい氷ができてしまった。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る固体でありながら結晶ではない氷

物質を構成する原子には、お決まりの並び方がある。例えば、食卓のお塩はナトリウムと塩素の原子が立方体に並んでできている。

普通の氷なら六角形で並んでいるので、雪の結晶は六角形になる。そしてほとんどの固体は、7種類の並び方のどれかでできている。

だが例外もある。それが原子が無秩序に並んでいる「アモルファス」というものだ。

身近なものとしては「ガラス」がよく知られている。ガラスは溶けた液体が急激に冷却されることで作られる。こうすると、原子がまとまる時間がないので、結晶でない固体(=アモルファス)になるのだ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るそして今回の氷も結晶化していない氷だ。じつは非結晶氷はまったく未知のものではなく、以前から2種類ほど知られていた。

1つは、液体の水よりも密度が低いもので、「低密度非結晶氷」という。もう1つは、水より密度が高いもので、「高密度非結晶氷」という。

ところが新たな氷の密度は、液体の水とおおむね同じくらいだ。低密度と高密度の中間にあるので「中密度非結晶氷」と名付けられている。そして、そのおかげで水に浮きも沈みもしない。

今のところ、中密度非結晶氷が低密度や高密度の氷とどう関係しているのかよくわかっていない。

コンピューター解析などからは、その構造が液体の水に似ていることが明らかになっている。もしかすると、水だったのときの無秩序な原子の状態がそのまま残っている可能性もあるという。

木星の衛星に存在する可能性

地球では初のお目見えとなった中密度非結晶氷だが、太陽系のどこかには昔から存在していたとしてもおかしくはない。

例えば、木星を公転している「エウロパ」「ガニメデ」「カリスト」といった氷の衛星だ。

これらの衛星は、木星の強力な重力に引っ張られている。これがまるでボールミルのように、衛星の氷を引きちぎっているかもしれない。

ただし今のところ、こうした衛星で中密度非結晶氷は見つかっていないので、当たり前に形成されるわけではなさそうだ。

だが何か条件がととのって、ボールミルのようなさらなる力が加われば、この不思議な氷が作られてもおかしくはない。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る探査機がこの不思議な氷を発見する可能性も

研究チームは今後、電子顕微鏡や加速器のエックス線などで、中密度非結晶氷の構造を詳しく調べる予定であるという。

また中密度非結晶氷が本当に木星の氷衛星にあるとすれば、それは鉱物などと密接に関連しているだろうと考えられる。

そこで中密度非結晶氷を作るときに、いろいろな物質を加えてみて、その影響を確かめる実験も予定されている。

なお今年4月にはESAが、木星の氷衛星を調査するべく探査機「JUICE」を打ち上げる。さらに来年にはNASAの「エウロパ・クリッパー」も合流するはずだ。

それらが目的地に到着するのは2030年頃になる。はたしてこの不思議な氷は見つかるのだろうか?

References:Scientists Created A New Type of Ice — It Could Also Exist On Distant Moons / New Form of Ice Discovered – May Shake Up Our Understanding of Water / written by hiroching / edited by / parumo

なんか「猫のゆりかご」を思い出した。

>>1

>>2

先に書かれた……

ついにアイス・ナインが人の目に触れてしまったのか…

シャカシャカ振ってるせいで、結晶化できずに固体になったんじゃあね

>水に浮かばないし沈まない

意味が分かりません

水と等価なら、水に浮かぶし沈むんじゃねーの?

>>5

厳密に言えば全く違うけど、近いモノとしては無色の水と色がついた水を想像してみればわかるかも?

>>6

この手の奴はたぶん本気で糞くだらない理由からの発見の場合がある気がする

「実験が終わって酒でも飲もうと思ったが氷がなかったので…」ぐらいのレベルの話はあると思う

>>5

水中を漂うってことじゃない?

>>5

わからないなら調べよ それでもわからないなら黙ってろ

>>25

前半はの言い分は分かるが、後半は意味不明

別に5は中傷してるわけじゃなく、分からないって言ってるだけだろ

分からない人を放置して最終的に損するのは理解を得られない学者さんだって事すら分かんないの?

理解を得られなければ成果が認められず、成果が認められないなら、見返りも得られないからな

「浮かばないし沈まない」ってことは、コップに水を入れて、この特殊氷(中密度アモルファス氷)をピンセットでつまんで入れると、「コップの底」だろうが「水面」だろうが「水面下2センチ」だろうが、お構いなしに置けるのか…

>>30

>分からない人を放置して最終的に損するのは理解を得られない学者さんだって事すら分かんないの?

多分、25は学者さんではないから、わからない人がいても困らないので、堂々と他人を罵倒できるんだと思うよ。

たまにいるじゃない、「他人を見下し罵声を浴びせると、自分が偉くなったような気がする人」って。

その前にどうしてボールミルで氷をシャカシャカしてみようと思ったのかが知りたい

中密度非結晶氷って実際凄い発見なんだが試してみようとした経緯は一体何だったんだ

出来るかも知れないと予想しつつ遣ったのか、それとも単なる好奇心からだったのか

>>6

読み込み考え理解してから書け

乗せられるし押し込むこともできるだろうが、浮き沈みとは違うのでは

これ、飲食できるんかな?

自然界でこの状態の氷が生まれることはあっても不安定そうだし寿命はそう長くなさそうだな

凍ってる温度のままでも時間かけて普通の氷に遷移していきそう

固体ではなく液体だというのなら、それは水ではないのか?

氷と水の定義的な違いってなんだ?

>>10

密度の違いだよ

>>10

水が氷になると分子が綺麗に整列して、水の時と比較して体積が10%程度増加する(異常液体)

この状態は記事で”アモルファス”の話とともに出ているように、固体化しても体積がほぼ増大しないので水か氷かよくわからない状態になる

実験動画を8分見終えた感想はひとつ

「その白いのつっついて」

UCL NEWSにあるバージョンだと720p選べていいですね

クライオミルがガー!っとなった瞬間が楽しいかったです

公式行ったら様々な品が粉になるんですね(ラバーダックちゃん…)

アホみたいな疑問で恥ずかしいんだけど、これを水に入れたら無重力みたいにふわ〜っと漂うのか?

さいしょ、水の真ん中に浮かんでる氷を想像したが、

よく読むと理論的にはそうなるってだけだね。

結晶化されていない氷ってだけでも面白くは感じるけど。

そもそも水自体がおかしな性質だからね。

固体が液体より比重が軽いなんて。

CAS冷凍て磁場振動を与えながら凍らせるタイプの冷蔵庫があるじゃん

あれも氷分子を大きくしないでかつ高速で冷凍させてる

なら、鉄球じゃなくて磁気で揺さぶりながら液体窒素で冷凍すれば、この中密度非否結晶水(アモルファス氷)が出来るのでは?

人が振り続けるのそれこそ手間なので、工業化というわけだ

何に使うかは又別の話だけど、氷による焼けなどを起こさず食品を保存したり、ふわふわで頭が痛くならないかき氷に利用できる

そのうち安価で販売されるかもね

>>19

それが出来たら、恒星間旅行が出来る。

凍る時に膨張しないなら細胞が壊れる事も無いはず。

人間に使えば SF によく出てくる人工冬眠が可能になると言う事。

水によく似た物質なんか要らなかったんや!になる。

子供科学相談室

キッズ: 浮きも沈みもしない氷を水の上に置いたら何センチ沈むんですか?

先生: 沈まないし浮かないんだよ

キッズ: それじゃ、水の上にぷかぷか浮くんですね

先生: 浮かないし沈まないんだよ イラッ

>>20

この話は説明難しいよねw わかりやすく説明できる頭のいい人になりたい

体積比が違うから一般的な氷は水に浮く。だいたい全体体積の8%程度は水面より上に出るし、沈めようと指などでつついても浮いてくる

この実験でつくった氷を水の上に置いたら、記事にある通りならば厳密に言うえばたぶんちょっと浮くが、一般的な氷のように全体体積の8%をも水面に出ることはない

そして指でつついて沈めると沈んでいくし、浮かんでくるにしてもその速度は一般的な氷に比べてはるかに緩やか

そして水に上下の対流があるならば氷だとそれに逆らって浮き続けようとするだろうけど、この氷はその対流に乗って動いていくはず

そんな事をもっと簡単に説明できる頭のいい奴になりたい

>>22

いや、かなり判りやすい

実際に水に入れたらどんな挙動するのかよく判らなかったのだが、これは具体的かつイメージしやすい説明だ

イメージとしては過冷却の水分子同士がゆるく結合してる感じなのかな?

>>21

ありふれた材料で構成されながら変わった構造をした物の密度を

例え無しでどんな感触なのか伝えることは難しそうですよね